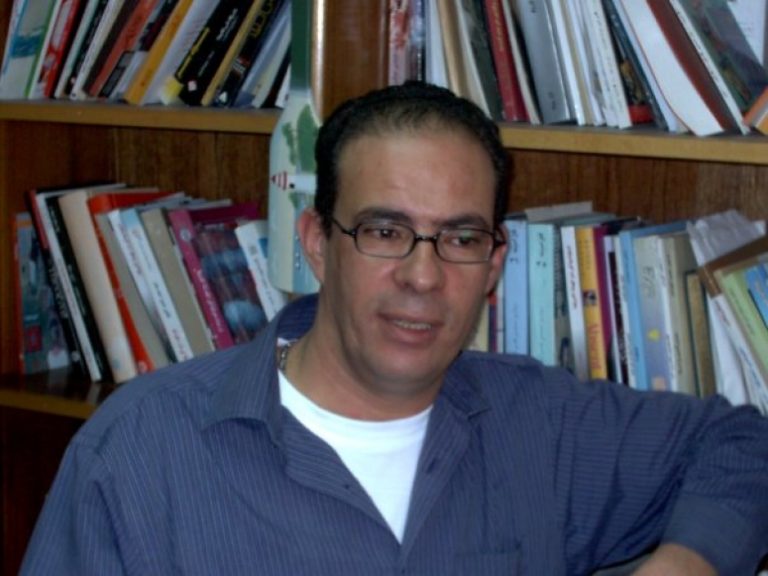

د. أسامة شمعون

فى صيف 2008، حين كانت حياتى العلمية تبحث عن معنى جديد، وجدتنى أمام اسم طالما أضاء ليالى القراءة والتأمل: محمد جبريل. لم يكن مجرد كاتب، بل كان كيانًا ممتلئًا بالسكينة، رجلًا تتجسد فيه الحروف حيّة، تسرى فى كلماته روح الإبداع والمحبة. كنت وقتها أبحث عن طريق لأثبت قدمى فى النقد الأدبى، وكان عنوان رسالتى للدكتوراه يطاردنى كظل: «تداخل النصوص فى روايات محمد جبريل».

حين اقترحت علىَّ د. نجوى عمر أن أتواصل معه، كان فى داخلى شىء يشبه التردد، مزيج من الرهبة والتوق، لكن ما إن سمعت صوته على الهاتف حتى زال الخوف تمامًا، حلّ محله دفء غريب، كأننى أطرق بابًا كنت أعرفه منذ الأزل. دعانى إلى منزله فى اليوم نفسه، كأنه كان ينتظرنى، أو كأننى كنت جزءًا مؤجلًا من حكايته.

اللقاء الأول

حين وقفت على عتبة بيته، شعرت أننى على وشك الدخول إلى مكان ليس كغيره. رائحة الكتب المعتقة اختلطت بنسيم بحر الإسكندرية العالق فى ذاكرته، والأثاث البسيط، يروى حكايات لا تُحصى. كان بيته امتدادًا لروحه: مفتوحًا، دافئًا، بلا حواجز إلا من قداسته الخاصة. استقبلنى بابتسامة لم تكن مجرد تعبير عن الترحيب، بل كانت رسالة فحواها «هنا، أنت فى مأمن من صخب العالم». شعرت أننى دخلت حضرة صوفية، حيث يصبح الكلام تأملًا، والقراءة عبادة. بغير تكلف، سمح لى بالتجول بين رفوف كتبه، ألقى نظرة على عناوينها، ألمس صفحاتها بحذر، كأنها أسرار تنتظر من يفك طلاسمها. «اقرأ ما شئت، خذ ما تريد، لكن…» رفع سبابته ضاحكًا، «بشرط أن تعيدها إلى أماكنها كما أخذتها».

جبريل الناقد والمعلم

بدأت جلساتنا تتوالى، تمتد لساعات، حتى الواحدة صباحًا أحيانًا. كان يستمع إلى أفكارى بإنصات حقيقى، يناقشنى، يعيدنى إلى المسار حين أضل طريقى. لم يكن مجرد ناقد يوجه، بل كان ناقداو معلمًا يضىء لى الدرب دون أن يسلبنى متعة الاكتشاف وحرية الرأى فى نتاجه.

وذات مساء، حين كنت أقرأ ملاحظاتى، ابتسم وقال:

- سأهديك هدية.

اتسعت عيناى دهشة، لكنه أشار إلى دولاب أسود صغير فى زاوية الغرفة.

- فيه مقالات عنى لم تُنشر بعد. اقرأها، خذ منها ما يفيدك.

كان الأمر أشبه بأن يمنحنى جزءًا من روحه، وثيقة غير مكتملة عنه، نوافذ لم تُفتح بعد على عالمه الداخلى.

التحوّل

لم أخرج من بيت جبريل منذ ذلك اليوم، ليس بالمعنى الحرفى، بل بمعنى أعمق. شىء منى ظل هناك، فى تلك الغرفة التى عشت فيها ليالى طويلة بين الحروف والمناقشات والأسئلة التى لا تنتهى. لم يكن مجرد كاتب ساعدنى فى رسالة الدكتوراه، كان نقطة تحول، تجربة غيرت نظرتى إلى الأدب، وإلى الحياة.

اليوم، كلما أمسكت كتابًا له، أشعر أننى ما زلت هناك، أجلس فى صالونه، أسمع صوته، وأرى ابتسامته التى تخلع عنى هموم العالم. كأن بيته لم يكن مكانًا، بل كان وطنًا مؤقتًا، أعود إليه كلما احتجت إلى أن أتذكر: أن الأدب ليس مجرد كلمات، بل حياة تُعاش بكل جوارحها.