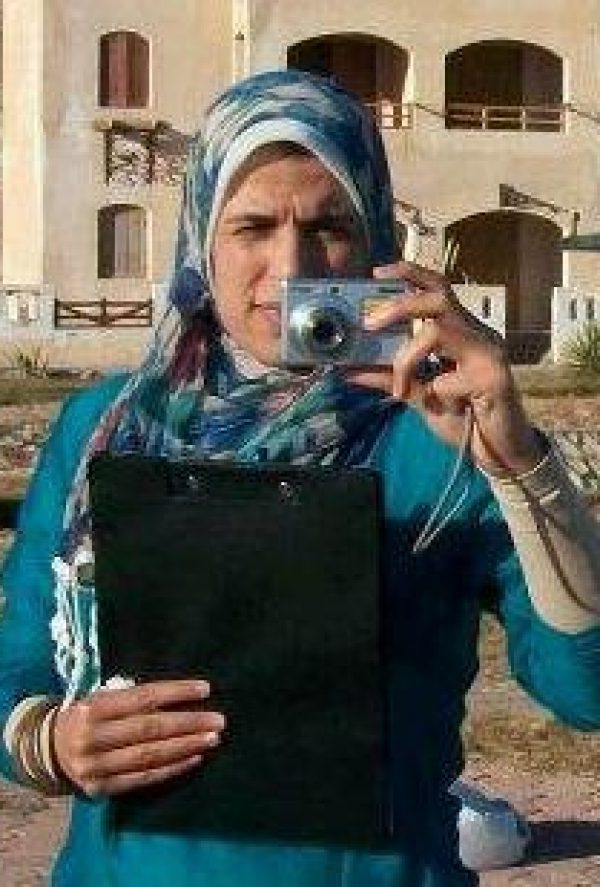

آمال نوّار

كنتُ قبالة جبال سييرا نيفادا، في أعلى مُطَلّ في قصر الحمراء، تميل بي الرياح والخسارات، حين تجلّى في بالي أمجد ناصر، وتناهى إليّ صوت العذارى من القصر، وصرخة الصغير أبي عبدالله الصغير، إذ يُختَن، ويروّعه مرأى الدَّم؛ فينهال الجمعُ عليه بالقطن… هذا المشهد، أوّل ما لمع في خاطري من “مرتقى الأنفاس”؛ الديوان التُّحفة الذي قرأته منذ سنين، وحاولتُ أن أتذكّر منه أكثر، ثم وطّدتُ النفس على إعادة قراءته بعد عودتي. وكانت صدمتي حين رجعتُ من رحلتي الإسبانية، أنْ قرأتُ عن مرض أمجد ناصر الخطير؛ فحزنت أيّما حزن، وتمنيتُ لو أعود مجدداً إلى جنّة العريف، لأصنعَ له مرتقى من الورد، يقود أنفاسه إلى ربيع أبدي، على غرار أشعاره التي ارتقت أنفاسُها تلّةَ النصريين، وشقّ عطرُها قراءةً قديمةً في ذاكرتي، بينما كنتُ أقفُ هناك وحدي، وغرناطة، آخر مدائن الأندلس، تتغاوى تحتي، فيما الريح تحمل إليّ صوتين يتبادلان الحنين: لوركا في الأسفل يتغنى بشهقة الغجري، وأمجد في الأعلى يرثي لزفرة العربي.

أعود من سفري وأُعيد قراءة الشاعر كسردٍ متقطّع، وأتقافز بين قصائد دواوينه بهجومٍ مرتبكٍ، من دون مراعاة لأيّ ترتيب. ولا غضاضة في ذلك، فغرضي ليس نقدياً، ولا للخروج بخلاصات تحليلية حول تجربة ترسّخت مكانتها منذ زمن، وتناولتها أقلام بارزة بإسهاب، مبيّنةً مفاتنها ومميزاتها ومكوناتها الفريدة. مُرادي كان الاستمتاع فقط بالومضات الشعرية في ثنايا القصائد. رغبةٌ أشبه بالوقوف تحت زخّات المطر بعينين مغمضتين، ولا يهمّ تحت أيّ سماء ولا في أيّ فصل. خلال قراءتي المتقافزة، حافظتْ شعرية أمجد على خصوصية ملامحها ونكهة البداوة الأصيلة فيها، رغم ما طالها من تحديث على صعيد الاشتغال اللغوي وشكل القصيدة. فالشاعر ذهب إلى الحداثة بكامل عُدَّته البدوية، تاركاً لمهارة التجربة أن تجرّب في اللغة والأسلوب. ذلك أنّ معنى الحداثة يكمن، في طُرُق التعبير نفسها، وليس المطلوب تغيير الجُلُود، ونزع السُّيوف والخيول والخِيام من القصيدة كيما تكون حديثة؛ فهي هنا تصبُّ في جوهر الشاعر، لكونها منابع القلب الوجدانية، وخزائن معجم شعريته، وما من قصيدة تصمد إنْ لم تتمخض عن المكامن الشعرية الأصيلة لدى الشاعر، أكانت رعوية المزيّة أم رؤيوية أم وليدة التفاصيل اليومية أم غير ذلك. في مجمل قصائد أمجد ناصر، تطالعنا النبرة الرجولية نفسها، بترددات انكساراتها وخيباتها وخساراتها، داخل ذات عربية أصيلة، منحتْ صدرها العاري للعاصفة، منصرفةً عن مضارب أبناء العشائر نحو ضواحي الكونكريت.

كنت أقرأ أمجد ناصر كأنما قلبي يخطو على رمل ساخن؛ إذ تصلني شعريته بضراوتها وذكوريتها وحسِّ فقدانها اللاذع. يصلني طعم الحياة المعيشة بين الخرائط، حيث لكلّ ليلة سرير وأرض وغيمة، ولكلّ ليلة الشريدُ عينه. إنها شعرية تتقلّب على نار الأمكنة، وحطبها حكايات بطل إغريقي، خاض الحروب، وجاب الأقطار، وخبر المنافي، بعد أن هاجت في أعماقه ضرورة تغيير العالم. الطفولة المشاغبة والمتمردة، تطلُّ برأسها من معظم قصائد الشاعر، الذي ظلّ قلبه يرتجف فيها من بردٍ قديم. الماضي بقي يعشش في نظرته، مخترقاً ضباب لندن وجدران عزلة نيقوسيا. المكان الأول ظلّ يحضر، حتّى لم يعد غيره تقريباً يشعُّ كلما أغمض عينيه أو انقطع التيار الكهربائي.

لا خسارة في وجدان أمجد تعادل فقدان المكان؛ فهو يقيم في اللامكان، مواصلاً ترحاله على طول حياة لا تحتمل انتظاراً أو مواعيد. ثمة المفرق وقبلها فلسطين مسبوقة بالأندلس؛ كلّها للشاعر أمكنة أولى، تتقاطع في خريطة الحنين حينما يقف الغجري الأشيب داخله على جسر، ويروح يحصي المياه التي جرت تحت قدميه. في آخر مرة، وهو يحصي أُغميَ عليه، ولم يكن حينها واقفا على جسر؛ فالمياه باتت تحته حيثما يمشي، ولم يكن أثناء حسابه، في حسبانه المرض! يستيقظ الشاعر ليجد نفسه في معركة جديدة، لا يتوانى عن خوضها “بخنجره الذي برائحة النعناع وفرسه التي برائحة عشيقة”. هكذا إذاً، بقوة وبسالة يتمسّك أمجد بالوردة؛ فها هنا الحياة، وجسده مكتنز بالأرض، وما من سماء تقوى على اقتلاع عشق كثيف بسخونة الرمل. السماءُ خيمةٌ يشدّها أمجد بأوتادٍ مثبتةٍ تحت قدميه. قصيدته المكتوبة بالتراب لا بالحبر، تجري في الدّم جريان الأحلام الرُّحَّل، مطاردةً أمكنة لا تني تطارده بروائحها. فهذا شاعر مشبّع بالعيش، بخلايا التفاصيل، بحكايات ألف مدينة من لحم وليل، وهو مريض، مريض جدا، منذ الصغر، بسرطان الأمل. هذا شاعر يحيل الماء تراباً، والهواء غباراً، والنار ذهباً من منجم مكانه الأول. لا يحتاج إلى حجر الفلاسفة لكي يجعل من ركام الذاكرة هرمَ كتابات ذهبي، ستبقى كنوزه وأسراره قِبْلة القوافل الاستكشافية. هذا مهاجر لم يترجّل عن حصانه العربي، ولم يستسلم يوما للضباب، حتّى حين وقوفه على جسر لندن؛ فهو ذو دُرْبة، قد أصابه الوَرَم في منطقة الحُلْم منذ عهد بعيد، وظلّ يرسم في دماغه خريطة تصل نهر التايمز بنهر الأردن.

أمجد ناصر ليس خفيفاً على هذه الأرض، ولا ساقاهُ من قصب أو من ريش كي يُرفَعَ إلى رابيةِ حسرته، على غرار أمير بني الأحمر. هو يرتفع ولا يُرفَع، يُقبل ولا يدبر، يصعد، وإنْ بشِقّ النفس، ولا يفرّ طائراً! فقد تورمت حياته من رأسه حتى أخمص قدميه. ثم كيف يطير مَنْ أثقل جيبه مفتاحٌ ورثه عن جَدّ جَدّه وأبت أَنَفة الأصالة فيه تسليمه لجبابرة العصر. كان قد جلس في البارات طويلاً، خلف سُحُبُ الدخان مستتراً عن عيون نساء متوددات، وشرع يتأمّل ذلك المفتاح القديم، الكبير، الثقيل؛ لعلّه العلامة التي نسيها، أو مصدر الكلل في نبوءة لا تغيب. لعلّ فيه سِرّ الشِّعر والنثر، ومغزى ميلان القلب والسّهم والمصير. لعلّ صدأه تسبّب بتسرطن نواة الرأس. ماذا يفعل بمفتاح اختبره في أقفال الأرض، ولم يفتح له كوة في ليالي السُّهْد؟! أَيرميه في البحر؟! أَينتظر قليلاً بعد؟! لعلّه ينفع لأحد أبواب السماء. لعلّ المفتاحَ سماويٌ في الأصل!

يقرر أمجد ناصر العودة الى إيثاكاه؛ فهو يعرف أنه وُلِد والمفتاح في عنقه، وأنّ المسألة طوال الوقت كانت أشبه باختبار الكتاب المفتوح. الكتاب المفتوح هو المفتاح الذي لا تمنحنا الحياة وقتاً كافياً لاكتشاف كلّ ما وراء أبوابه. يجدر بالشاعر الأُوديسي الآن أن يكون لخّص الصِّعاب كلّها في قصيدة، وكذلك التعريفات والمعادلات المهمة في صفحة أو صفحتين من حياته. وهذا ما تعكسه تجربة أمجد ناصر بما في لغته من نضج وحكمة، متمسكةً بالهيكل العظمي للأشياء، نائيةً عن الاستطراد والهذر، منحازةً إلى سرد لحظة إنسانية، ورصد الجوهري، والقبض على ومضات بارقة من الذاكرة.

مرض أمجد ناصر لن يقوده إلى التفاتة قصيرة، فحسرة طويلة، فزفرة أخيرة، بل سيعود أمير بني النعيمات إلى غرناطته الأثيرة. وسيقف على تلّة صغيرة بحجم الوَرَم في دماغه، ويتأمّل المدينة التي طاردته على غرار “مدينة” كفافي. ومن بهو قمارش آخر حيث عرش تجربته، سيبسط أشعاره على مملكة آدم.

……………

(ضفة ثالثة | 13 يوليو 2019)