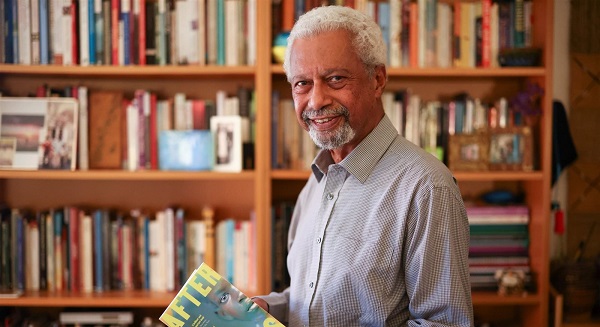

عبد الرازق جورنه

ترجمة: ناصر الحلواني

كانت هناك أوقات يبدو فيها وكأن حميد لا يغادر المتجر، وأن حياته ستنتهي هناك. لم يعد يشعر بالمشقة، أو يسمع التمتمات الخفية في أشد ساعات الليل سكونا، التي، ذات مرة، أشاعت الرهبة في قلبه. يعلم الآن أنهم قد أتوا من المستنقع الموسمي، الذي يفصل المدينة عن البلدات الصغيرة، والذي يعج بالحياة. كان المتجر في موقع جيد، قريب من تقاطع طرق رئيسي من ضواحي المدينة. فتحه مع أول ضوء للنهار، عندما بدأ العمال المبكرون في التزاحم في الجوار، ولم يغلقه إلا بعدما عاد آخر من تخلف منهم إلى بيته. كان يحب القول بأنه في موقعه هذا تمر الحياة كلها أمامه. وفي ساعات الذروة، يظل واقفا على قدميه طوال الوقت، يتكلم ويمزح مع الزبائن، يغازل ويستمتع بالمهارة التي يتعامل بها مع نفسه وبضائعه. ولاحقا قد يخر منهكا على مقعده الصندوقي الذي يتخذه درجا للنقود.

ظهرت الفتاة في المتجر متأخرا ذات ليلة، في الوقت الذي كان يفكر فيه أن وقت الإغلاق قد حان. انتبه إلى أنه هز رأسه مرتين، خدعة محفوفة بالمخاطر في مثل تلك الأوقات العصيبة. في المرة الثانية استيقظ واثبا، رأى كأن يدا ضخمة تقبض على حلقه وترفعه عن الأرض. كانت تقف أمامه، تنتظر ونظرة اشمئزاز تعلو وجهها.

“زبد” قالت بعد تمهل لدقيقة طويلة متعجرفة. “بجنيه”. وفيما كانت تتكلم أشاحت بوجهها عنه، كما لو أن منظره مزعج. كان جسمها ملفوف بقطعة من القماش، مربوطة تحت إبطيها. يلتصق القماش القطني الناعم بها، يبين تفاصيل قدِّها الرشيق. كتفاها عاريتان تتألقان في العتمة. تناول الوعاء منها، ومال على صفيحة الزبد. اعترته رغبة وألم مباغت. عندما ناولها الوعاء، نظرت إليه نظرة ملتبسة، عيناها عميقتان يكسوهما الإرهاق. لاحظ أنها صغيرة، لها وجه صغير مستدير وعنق دقيق. دون كلام، استدارت منصرفة عبر الظلام، خطت خطوة واسعة لتعبر فوق مجرى الصرف الإسمنتي، الذي يفصل الرصيف عن الطريق. شاهد حميد شبحها يتهاوى وأراد أن يصيح محذرا إياها. كيف تصورت أن ليس هناك شيء ما في الظلام؟ لم يسمع غير أنين خافت، فيما اختنق في حلقه الدافع إلى مناداتها. تمهل، متوقعا أن يسمع بكاءها، لكنه لم يسمع غير صوت صندلها وهي يبتعد في الظلام.

كانت فتاة جذابة، ولسبب ما، فيما كان واقفا يفكر فيها، ويتابع الفجوة من الليل التي اختفت فيها، بدأ يشعر بالاشمئزاز من نفسه. كانت محقة في النظر إليه بازدراء. شعر بالوهن في جسده وفمه. الحاجة ضئيلة للاغتسال أكثر من مرة كل يوم؛ فالمسافة بين سريره والمتجر تستغرق حوالي الدقيقة، وهو لم يذهب إلى أي مكان آخر قط. فما الذي يحتاج إلى الاغتسال بسببه؟ كانت ساقاه تعاني بعض التشوه، لعدم القيام بالتمارين المناسبة. يُمضى يومه في حال استرقاق، هكذا مرت شهور وأعوام، أحمق عالق في حظيرة طوال حياته. أغلق المتجر ضجِرا، عارفا أنه خلال الليل قد يشبع الرجس الكامن في طبيعته.

في الليلة التالية، جاءت الفتاة إلى المتجر ثانية. كان حميد يتحدث مع أحد زبائنه المعتادين، رجل أكبر منه سنا يُدعى منصور، يسكن في الجوار، ويأتي، في بعض الأماسي، إلى المتجر لتبادل الحديث. كان نصف أعمى بسبب إصابته بإعتام عدسة العين، ويضايقه الناس بسبب هذا البلاء، ويمارسون معه بعض الحيَل الفظة. بعضهم يقول أن عينا منصور أصابهما العمى بسبب أنهما كانتا تمتلئان بالرجس. فهو لا يتوقف عن متابعة الأولاد. كان حميد يتساءل أحيانا إن كان منصور يحوم حول المتجر ساعيا وراء شيء ما، وراءه هو. لكن ربما كانت هذه الأقاويل من باب الحقد والنميمة. توقف منصور عن الكلام حين وصلت الفتاة، ثم انحرفت عيناه بشدة وهو يحاول أن يراها في الضوء الشحيح.

“هل لديك ملمع أحذية؟” سألت.

“نعم”، قال حميد، بدا صوته متحشرجا، فسعل ليجلّي حنجرته، وقال مجددا: نعم. ابتسمت الفتاة.

“مرحبا، حبيبتي. كيف حالك اليوم؟” سألها منصور. كان لهجته واضحة للغاية، غليظة، متماوجة، ذات تلميحات، حتى أن حميد عَجِب مما إذا كان ذلك من باب المزاح. “يا لها من رائحة عطرة، تلك التي تضعينها، يا له من عطر! صوت طائر zuwarde وقوام غزال. أخبريني يا فتاة msichana، متى ستفرغين الليلة؟ أريد شخصا يدلك لي ظهري”.

تجاهلته الفتاة. وبينما كان ظهره لهما، سمع حميد منصور يواصل حديثه إلى الفتاة، ويردد لها أغاني مدح جامحة، فيما يحاول أخذ موعد معها. ومع اضطرابه، لم يتمكن حميد من العثور على علبة ملمع الأحذية. وعندما استدار بعدما عثر عليها أخيرا، فكر في أنها كانت تراقبه طوال الوقت، وأنها كانت تتسلى برؤيته مضطربا. ابتسم، ولكنها عبست وناولته الثمن. كان منصور يتحدث بجوارها، متملقا ومغازلا، يحرك جيب معطفه فيتردد صوت رنين العملات فيه، لكنها استدارت وغادرت دون أن تنبس بكلمة.

“أنظر إليها، كما لو أن الشمس نفسها لا تجرؤ على أن تشرق عليها. شديدة الكبرياء. لكن الحقيقة أنها لحم سهل”، قال منصور، وجسده يهتز بفعل ضحكة مكتومة. “سأنال تلك الفتاة قريبا. تُرى كم ستأخذ؟ فدائما ما يفعلن ذلك، تلكم النساء، كلهن لهن تلك الملامح ونظرات التقزز … لكن ما إن تأخذها إلى الفراش، يعرفن حينئذ من السيد”.

وجد حميد نفسه يضحك، من أجل أن يحفظ الود بينهما كرجال. لكنه لم يظن أنها فتاة قابلة للشراء. إنها شديدة الوثوق بنفسها ومرتاحة في كل أفعالها، بحيث لا يمكن أن يعتقد أنها بالحقارة التي ذكرها منصور. مرات ومرات، يعود ذهنه إلى الفتاة، وحينما صار وحده، تخيل نفسه في لحظة عاطفية معها. في الليل، بعدما أغلق المتجر، ذهب ليجلس قليلا مع الكهل، فجر، الذي يملك المتجر، ويسكن في حجرة خلفية. والذي لم يعد قادرا على الرؤية بنفسه، ونادرا ما يرغب في مغادرة فراشه. تأتي امرأة تسكن في الجوار لترعاه خلال النهار، مقابل بعض البقالة من المتجر، أما في الليل، فيحب الكهل أن يأتي حميد ليسامره قليلا. رائحة الرجل المحتضر تنتشر في الحجرة أثناء تحادثهما. عادة لا يكون هناك الكثير مما يُقال، الشكاوى المعتادة من كساد التجارة، والكثير من الدعوات بعودة الصحة. وفي بعض الأحيان، حينما تكون حالت المعنوية سيئة، تدمع عينا فجر وهو يتحدث عن الموت، وعن حياته الآخرة التي تنتظره. ثم يأخذه حميد إلى دورة المياه، ويتأكد أن وعاء التبول في حجرته نظيف وفارغ، ويغادر. في بعض الأوقات المتأخرة من الليل، قد يتكلم فجر مع نفسه، وفي بعض الأحيان، يرتفع صوته قليلا مرددا اسم حميد.

نام حميد في الخارج، في الفناء الداخلي. أثناء هطول المطر، يُخلي مساحة في المتجر الصغير وينام فيها. يقضي لياليه وحيدا، ولم يخرج قط. مضى ما يزيد على العام لم يغادر فيه المتجر، أما قبل ذلك فقد خرج، فقط، مع فجر، قبل أن يلازم الكهل الفراش. كان فجر يأخذه إلى المسجد كل جمعة، تذكَّر حميد حشود الناس، والأرصفة المتصدعة التي ينبعث عنها البخار في المطر. وفي طريق العودة إلى المنزل، يذهبان إلى السوق، ويذكر له الكهل أسماء الفاكهة الشهية، والخضروات الزاهية الألوان، فيلتقط بعضها، ليدعه يشمها أو يلمسها. منذ كان في العشرينات من عمره، حينما قدم للعيش في هذه المدينة، وهو يعمل لدى الكهل. أعطاه فجر مكانه، وهو يعمل في المتجر. في نهاية كل يوم، يقضي لياليه وحيدا، وكثيرا ما كان يفكر في أبيه وأمه، وموطنه. وبرغم أنه لم يعد صبيا، تجعله الذكريات يبكي، أذلته تلك المشاعر التي لم تكن تدعه.

حينما جاءت الفتاة إلى المتجر مجددا، لتبتاع فاصوليا وسكر، كان حميد كريما في كيله. لاحظت هي ذلك، وابتسمت له. ابتهج مسرورا، رغم علمه أن ابتسامتها تغلب عليها السخرية. في المرة التالية قالت له بالفعل شيئا ما، مجرد تحية، لكنها تحدثت بسرور. ولاحقا، أخبرته أن اسمها رقيَّة، وأنها انتقلت إلى هذه المنطقة مؤخرا لتعيش مع أقارب لها.

“أين يقع منزلك؟” سألها.

“مويمبامارينجو” قالت، وهي تمد ذراعها لتشير إلى أنه بعيد. “لكن عليك أن تمضي في طرق ملتوية وعبر التلال”.

كان بإمكانه أن يرى من ثوبها القطني الأزرق الذي ترتديه في النهار أنها تعمل كخادمة منزل. وحينما سألها عن مكان عملها، زفرت برقة، وكأنما لتقول إنه سؤال غير مهم. ثم أخبرته أنها، حتى تجد مكانا أفضل، تعمل كخادمة في أحد فنادق المدينة.

“أفضل فندق، الإكواتور” قالت. “به حوض سباحة، وبُسُط في كل مكان. تقريبا، كل من ينزل هناك هم من البِيض mzungu، الأوروبيين. هناك القليل من الهنود أيضا، لكن ليس هناك أحد من الدغل، ممن يجعلون للملاءات رائحة سيئة”.

اعتاد الوقوف عند باب حجرة نومه في الفناء الخلفي بعدما يغلق المتجر ليلا. الشوارع خالية وهادئة في تلك الساعة، ليست بالمزدحمة، والخطرة، كما في النهار. كان يفكر في رقيَّة كثيرا، وفي بعض الأحيان يردد اسمها، لكن مجرد التفكير فيها جعله أكثر إدراكا لعزلته وبؤسه. تذكَّر كيف نظرت إليه في أول مرة، مبتعدة في عتمة المساء. رغب في أن يلمسها … أعوام من العيش في الأماكن المظلمة سببت له ذلك، فكَّر، لذلك، فإنه ينظر الآن إلى شوارع تلك المدينة الغريبة، ويتخيل أن لمس فتاة لا يعرفها قد يكون فيه خلاصه.

خطا ذات ليلة خارجا إلى الشارع، وأوصد الباب خلفه. سار متمهلا تجاه أقرب أعمدة الإنارة في الشارع، ثم إلى الذي يليه. لدهشته، لم يشعر بالخوف. سمع شيئا يتحرك، لكنه لم يلتفت. إذا لم يكن يعلم إلى أين يذهب، فلا حاجة للخوف، حيث يمكن لأي شيء أن يحدث. كان ذلك مريحا.

دار مع إحدى النواصي إلى شارع مصفوف بالمحلات، كان واحد أو اثنين منها مضاء، استدار عند ناصية أخرى ليبتعد عن الأضواء. لم يلقى أحدا، لا رجل شرطة ولا حارس ليلي. عند طرف الميدان جلس لدقائق على أريكة خشبية، متعجبا من أن كل شيء يبدو مألوفا. في أحد الزوايا يوجد برج ساعة، يتردد صوت تكاتها رقيقا في هدوء الليل. تتراص أعمدة معدنية على جوانب الميدان، جامدة ومستقيمة. الباصات تصطف في أحد الجوانب، ومن بعيد كان يأتيه صوت البحر.

أرهف سمعه للصوت، وتبين له أنه غير بعيد عن شاطئ البحر. فجأة، جعلته رائحة الماء يتذكر بيت أبيه. تلك المدينة أيضا كانت تقع على البحر، وكم لعب على الشواطئ، وفي المياه الضحلة، مثل كل الأطفال الآخرين. إنه لم يعد يفكر فيها كمكان انتمى إليه، أو كان موطنه. يلتف الماء وئيدا حول أسفل حاجز الأمواج، وتوقف هو ليرنو إليه وهو يتشظى إلى زبد أبيض عند اصطدامه بالكتل الخرسانية. كانت الأضواء ما تزال متألقة على أحد الأرصفة البحرية، وصوت آلات نشطة. لا يبدو ممكنا أن هناك من يعمل في تلك الساعة من الليل.

كان هناك ضوء عبر الخليج، نقاط مفردة متباعدة تومض عبر خلفية من الظلام. من يعيش هناك؟ تساءل متعجبا. سرت رجفة خوف في أنحائه. حاول أن يتصور أناسا يعيشون في هذا الجانب المظلم من المدينة. صوَّر له عقله رجالا أشداء ذوي وجوه قاسية، يرمقونه ويضحكون. ورأى أرضا جرداء خافتة الضوء، حيث تكمن أشباح تترقب الغرباء، وحيث يقوم الرجال والنساء، لاحقا، بالانقضاض على جسد الغريب. سمع صوت أقدامهم تدق الأرض حسب شعائر قديمة، وسمع صيحات انتصارهم، فيما تتدفق دماء أعدائهم إلى الأرض. لكن لم يكن التهديد الجسدي الذي يمارسونه وحده هو ما يخيفه ممن يعيشون في الظلام عبر الخليج، وإنما لأنهم يعلمون أين يكون مكانهم، وأنه كان في منتصف اللامكان.

استدار عائدا إلى المتجر، عاجزا، رغم كل شيء، عن مقاومة الشعور بأنه جرؤ على فعل شيء ما. أصبحت عادته، بعدما يغلق المتجر ليلا، ويمر على فجر، أن يذهب ليتمشى حتى شاطئ البحر. لم يكن ذلك يُعجب فجر، وكان يتذمر من تركه وحيدا، لكن حميد تجاهل تذمره. وبين الحين والآخر كان يرى أناسا، لكنهم كانوا يمرون به سراعا دون أن يلمحوه. ويبقى أثناء النهار، مترصدا للخارج من أجل الفتاة، التي أصبحت، الآن، تشغل ساعات يومه. وفي الليل، يتخيل نفسه معها، وفيما يسير في الشوارع الهادئة، يحاول أن يتصورها معه، تتحدث وتبتسم، وتضع راحة يدها، أحيانا، على عنقه. وحينما كانت تأتي إلى المتجر، كان يضع، دوما، شيئا إضافيا، وينتظر ابتسامتها. غالبا ما يتبادلان الحديث، بضع كلمات للتحية والتعبير عن الصداقة. وحينما يكون هناك نقص في البضاعة، كان يلبي طلباتها من المخزون السري الذي يبقيه لأجل الزبائن المميزين. وحينما يجرؤ، يُطري على مظهرها، ويتلوى لوعة وارتباكا حين تكافئه بابتسامات متألقة.

ضحك حميد عندما تذكَّر تبجح منصور عن الفتاة. إنها ليس فتاة تُشترى بعدة جنيهات، وإنما يُغنَّى لها، للفوز بها بتباه وشجاعة، ولا يملك منصور، نصف الأعمى بقذارته، ولا حميد، الكلمات أو الصوت لمثل هذا العمل الفذ.

في نهاية إحدى الأمسيات، جاءت رقيَّة إلى المتجر لتبتاع سكرا. كانت ما تزال ترتدي ثوب عملها الأزرق، الذي أصابت أكمامه بقع الحلوى. لم يكن هناك زبائن غيرها، ولم تبدو متعجلة. بدأت في ممازحته برقَّة، متحدثة عن قدر اجتهاده في عمله.

“لابد وأنك غني مع كل ساعات العمل تلك في المتجر. هل هناك حفرة في الفناء تُخفي فيها نقودك؟ الكل يعلم أن أصحاب المتاجر لديهم كنوز سرية … هل تدخر لأجل العودة إلى مدينتك؟”

“أنا لا أملك شيئا”، قال معترضا. “لا شيء هنا يخصني” ضحكت تعبيرا عن عدم تصديقها.

“لكنك تعمل بجد، على أية حال” قالت. “وليس لديك وقت كاف للمرح” ثم ابتسمت بينما كان يضع لها مقدارا إضافيا من السكر.

“أشكرك”، قالت، ومالت إلى الأمام لتأخذ منه الكيس. بقيت على هذا الوضع بأكثر من اللازم، ثم اعتدلت ببطء. “أنت دائما ما تعطيني أشياء، اعلم أنك تريد شيئا في المقابل. عندما تريد ذلك، سيكون عليك أن تعطيني ما هو أكثر من تلك الهدايا الصغيرة”.

لم يردّ حميد، وغمره شعور بالخزي. ضحكت الفتاة بخفة وتحركت مبتعدة. والتفتت، مبتسمة له، قبل أن تغرق في الظلام.

…………………………..

[1] عبد الرازق جورنه (ولد 1948): كاتب وروائي تنزاني الأصل بريطاني الجنسية. وُلد في جزيرة زنجبار، المتمركزة في الجهة الشرقية من أفريقية، قبالة سواحل تنزانيا، ومنها اتجه إلى بريطانيا طلباً للعلم عام 1968، ليستهل مراحل دراسته الجامعية ضمن صفوف جامعة “كانتربري كريست تشيرش”، وحصل منها على ليسانس في الأدب الإنجليزي، ثم انتقل إلى جامعة لندن، ومنها إلى جامعة كنت، التي منحته الدكتوراه في الأدب عام 1982. وقد تركزت اهتماماته الأكاديمية بشكلٍ رئيسي على الأدب في الدول المستقلة عن الاستعمار، وعلى الخطابات المرتبطة مباشرةً بآثار الاستعمار، خصوصاً في دول أفريقيا ومناطق البحر الكاريبي بالإضافة للهند. ومن أشهر أعماله رواية “الجنة” (1994)، والتي صنفت في اللوائح المختصرة لكل من جائزتي بوكر وويتبريد، و رواية “عن طريق البحر” (2001)،ورواية “الهجران” (2005)، وقدم قصة قصيرة بعنوان “أمي عاشت في مزرعة في أفريقيا” (2006)، ورواية “الهدية الأخيرة” (2011)، ورواية “قلب الحصى” (2017)، ورواية “الحياة بعد الموت” (2020). وقد حصل عبد الرزاق جورنه على جائزة نوبل في الأدب، في أكتوبر من العام الجاري 2021.