حاورته: نضال ممدوح

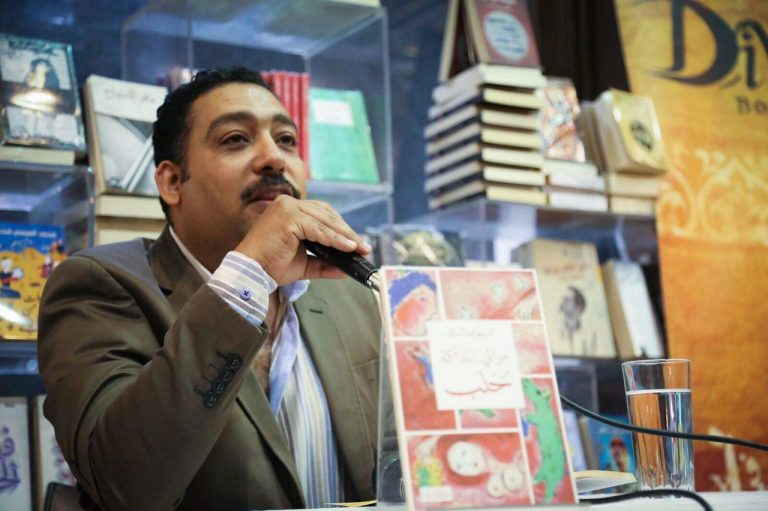

أكاذيب كثيرة دارت حول هذا الشاعر الاستثنائي، يفندها الروائي أشرف الصباغ فى كتابه الجديد «نجيب سرور.. بين العبقرية والبطولات المزيفة»، الذى لا يكتفى فيه باستعراض حياة الشاعر الراحل وأعماله، بل يخوض فى عمق الشائعات التى نسجت حوله، كاشفًا عن وجه آخر لعبقريته التى امتزجت بالمعاناة والتجربة الخالصة.

هنا حوار مع أشرف الصباغ حول كتابه الجديد، وحول رؤيته للمشهد الثقافي العربي، الذي رأى أنه غالبًا ما يتغذى على الأساطير بدلًا من الحقائق، وكذلك رؤيته للمستقبل الغامض في سوريا.

– في كتابك “نجيب سرور بين العبقرية والبطولات المزيفة”، لماذا اعتبرت أن مرحلة موسكو ذروةَ التحوُّلِ في حياةِ نجيب سرور؟

– لأن نجيب سرور خرج من مصر، في بعثة دراسية حكومية لاستكمال دراساته العليا على نفقة الدولة، وهو مؤمن تماما بمصر وبالدولة المصرية، وبالتجربة الناصرية. فضلا عن إيمانه بكل الشعارات السياسية والاجتماعية المطروحة، سواء بالنسبة للداخل المصري، أو لعلاقة مصر بمحيطها الإقليمي. ولا يمكن هنا استبعاد إيمان نجيب سرور بالكثير من الأفكار الاشتراكية التي كانت موجودة وناشطة وفعالة في هذه المرحلة بين الكثير من الأجيال. أي ببساطة كان مؤمنا أيضا بالتجربة السوفيتية التي كانت ترفع شعارات الاشتراكية والتحرر والعدالة الاجتماعية. ولكنه عندما وصل إلى موسكو، بدأت يدرك حجم المأساة الذي توزع على مسارين: مسار شخصي، ومسار عام. فغالبية المبعوثين الحكوميين المصريين كانوا محافظين وغير ناشطين سياسيا. بينما نجيب سرور الشاعر والفنان مهموم بالشأن السياسي المصري والعربي، ويمتلك طاقة رهيبة على الحركة والكلام. وهنا حدث الصدام الأول بينه وبين المبعوثين الذي وصفوه بأنه “شيوعي” بل وبدأوا يعزلونه ويحاصرونه ويكتبون فيه تقارير للسفارة. ومن جهة أخرى، بدأ مبعوثو الأحزاب اليسارية العربية وحزب البعث والطلبة الفلسطينيون وشيوعيو المشرق يشككون فيه وفي نواياه، ويتساءلون: كيف يمكن لهذا الشخص أن يتحدث بكل هذه الصراحة والشفافية وكأنه معارض للسلطة في مصر. وهذا كان غمز واضح ومباشر في اتجاه أنه “مباحث” ويعمل لصالح “النظام المصري”. أما المسار الثاني، فقد كان القشة التي قصمت ظهر البعير، عندما وصلت أنباء مقتل شهدي عطية الشافعي في سجنه بمصر، وتذويب جثة فرج الله الحلو في الأحماض بسوريا. وفي الوقت نفسه كانت العلاقات المصرية- السوفيتية “سمنة على عسل”، والزعماء يلتقون بالقبلات والأحضان ويقلدون بعضهم البعض الأوسمة والميداليات. هنا ظهرت الحساسية المفرطة لدى الشاعر والفنان نجيب سرور. ونظر إلى الأمر بمعزل عن السياسة والمصالح السياسية. ومع الوقت فقد الثقة في النظامين السياسيين. ونظرا لعناده الشديد، ومحاولات تبرئة ساحته من اتهامات المبعوثين المصريين، ومن اتهامات الشيوعيين العرب ومبعوثي الأحزاب اليسارية العربية، بدأ يتخذ مواقف راديكالية تماما. ثم توالت الأحداث عندما ساءت العلاقات بين موسكو والقاهرة، وطلبت الأخيرة من مبعوثيها العودة إلى مصر. فرفض نجيب سرور. وهنا بدأت حلقة جديدة من معاناته.

– في نفس الكتاب تعيد تفكيك الصورة الذهنية عن نجيب سرور المضطهد المقموع وأنه ليس كذلك. ما القصة؟

– للأسف الشديد، طغت العنعنات والصور الذهنية على سيرة نجيب سرور، وكأنه بحاجة إلى بطولات إضافية، وإضفاء المزيد من القداسة على شخصه. بينما هو شاعر وفنان طبيعي لديه حساسية زائدة مثل أي فنان حقيقي بكل تناقضاته ووجهات نظره المختلفة أحيانا، والمتطرفة في أحيان أخرى. إضافة إلى انفتاحه وصراحته اللذين عرضاه لصدامات مباشرة مع من حوله. إن تركيبته المعقدة، من حيث أنه شاعر ذو حساسية مفرطة، يتميز بذكاء فطري ووعي نقدي، وليس لديه أي حسابات على الإطلاق، كانت سبب كوارثه. لكنه كان يمتلك في الوقت ذاته طوق نجاته من حيث التفرد الإبداعي، والصلابة الروحية والنقاء، والإخلاص لما يؤمن به، إضافة إلى درعه الواقي الأساسي، وهو عشق مصر. فهو في الحقيقة كان يعشقها ويعشق ناسها بشكل مَرَضي. مثل هذه الثروة الوطنية بحاجة إلى “تنقية” و”تفكيك”، لكي نقف على مصادرها وينابيعها الأساسية، لا أن نشوهها بأساطير إضافية، وصور ذهنية تبعدنا عن الأساسي فيها، وهو الإبداع، والإخلاص للفن، والإنتاج الذي يمتلك قيمة استثنائية. فنجيب سرور لم يكن مقموعا، ولا سجينا سياسيا، ولا مريضا نفسيا تم إيداعه في مصحة للأمراض العقلية. بل على العكس، كان “دلوعة” زمنه. ولم يحظ أحد بما حظي به من انتشار بعد عودته من المجر عام 1964، حيث كانت أعماله تجوب مسارح الدولة، ومسارح الثقافة الجماهيرية والأقاليم المصرية بدون أي منع.

– ذكرت أن المثقفين فضلوا “سرور” الميت أكثر من سرور الحي. لماذا؟

– نجيب سرور الميت لا يمكنه أن يرد على من يقولون إنه كان مضطهدا، أو مقموعا سياسا، ولا على الذين يصورونه بطلا خارقا كان يقف في مواجهة “النظام”، ومواجهة الرأسمالية والصهيونية، ولا على من يقولون إنه كان يعاني من الهلوسات وفوبيا التعقب. وبصراحة شديدة لا تقل عن صراحة نجيب سرور، فهناك “تار بايت” بينه وبين الكثير من مثقفي جيله والجيل التالي، للأسباب التي ذكرتها أعلاه. فهو كان عدوا لدودا للانتهازية “والميوعة الفكرية” و”التلون”. وأعتقد أننا نعرف جيدا أن غالبية معارك المثقفين وصراعاتهم تدور ليس عما يتحدثون عنه في العلن، وإنما بسبب مصالح قصيرة النظر، أو عداوات شخصية، أو كلام قيل على المقاهي أو في جلسات النميمة الخاصة. غالبية المعارك والصراعات تتمحور حول القيل والقال، والبحث عن “كسرة خبز إضافية”، وتكريم ومكافأة وبعض التميز. ونظرا لتركيبة نجيب سرور، فهو كان صيدا سهلا في مثل هذه المعارك.

– ما دور التنظيمات السرية وبعض أفراد الأحزاب اليسارية المتنفذين في مأساة نجيب سرور؟

– هذا الموضوع جاء لاحقا، بعد عودته من الخارج. إذ تراجع سرور إلى الوراء خطوة أو خطوتين بعيدا عن الشعارات الكبرى، وانتقد في العلن سياسات الاتحاد السوفيتي الذي كان يمثل “قبلة المريدين” والممول الرئيسي للتنظيمات والأحزاب، أو على الأقل الداعم الأول لهذه التكوينات والهياكل. وبالتالي، فانتقادات نجيب سرور للوضع داخل الاتحاد السوفيتي، والكوارث التي رآها هناك والتي تتناقض تماما مع ما يتم الترويج له من ازدهار وبحبوحة وتنمية ورخاء، ‘ضافة إلى سياسات موسكو التي تكيل بمكيالين، وتنافق حتى أتباعها ومريديها.. كل ذلك كان من شأنه فضح الشعارات، وفضح من يتبنونها، وإفشال جانب مهم من “نضالهم” بشأن الاشتراكية والعدالة الاجتماعية و”التحرر الوطني”. وهذا الكلام لا يعني أن الصورة كانت معتمة حتى النهاية. وإنما، للحقيقة أيضا، كان هناك مخلصون في هذه التنظيمات والأحزاب، يعملون من منظور وطني، ويفهمون أيضا ما كان نجيب سرور يقوله ويقصده. هنا، كان لابد من حصار نجيب سرور، ومعاقبته، بل والانتقام منه. وفي الحقيقة، فانتقامات المثقفين عندنا قاتلة لا تصدر إلا عن قتلة حقيقيين يمارسون إعدام خصومهم بدم بارد تحت شعارات وأفكار كونية مطلقة تبدو بريئة للغاية. وفي نهاية المطاف، بدأ عزله تارة، والترويج للشائعات تارة أخرى، والتقليل من قيمة إنتاجه ألإبداعي لصالح الترويج للعنعنات والقصص الوهمية، والمبالغات المثيرة للسخرية، وإعلاء شأن قصيدته “الأميات” على بقية إنتاجه، ووصفه بالكسل تارة، وبالتصلب تارة أخرى، وباللامبالاة والعدمية تجاه نفسه وتجاه أسرته تارة ثالثة.

– لماذا انتشرت سردية “سرور” المقهور المضطهد دونا عن السردية الحقيقية؟

– هذا شكل من أشكال الانتقام الممنهج الذي مارسه المثقفون الذين كانوا يدركون القيمة الإبداعية لنجيب سرور، من أجل إعدامه إبداعيا وتوجيه الأنظار إلى تفاصيل هامشية أخرى. وكان أيضا شكلا من أشكال الجهل والكسل من جانب القراء والمتابعين لإنتاجه والمعجبين بشخصيته. ولا شك أن إحدى آفاتنا تكمن في صناعة الصور الذهنية، والترويج لها، وتفضيلها على الواقع والحقيقة. بل وترك ما يجري أمامنا على أرض الواقع والذهاب بعيدا لمناقشة وبحث كل القضايا الافتراضية الممكنة. وبطبيعة الحال، يجد الناس في رواية إدخال سرور مستشفى الأمراض العقلية “أكشن” يبرر روايات معينة. بينما من أطلق الأكذوبة وروَّح لها كان يؤسس لجنون نجيب سرور وعدم أهليته وعدميته. وكل ما في الأمر أن أخته أدخلته لعدة أشهر مصحة لعلاج الإدمان على الشراب. وهذه مسألة خاصة تماما قد يعاني منها الكثيرون، سواء كانوا كتابا أو نجارين أو حدادين أو فنانين. لكن الدولة لم تسجنه، ولم تدخله مستشفى المجانين، ولم تراقبه أو تعادي أعماله الفنية. إنهم ببساطة حاولوا خلط “اللحم بالذباب”، وسعوا للاستفادة القصوى من نجيب سرور للترويج لموضوع الاضطهاد والقمع والرقابة من جهة، وللتأكيد على عدم أهلية نجيب سرور وعدميته من جهة أخرى، ومحاولة إزاحة أعماله المهمة وإنتاجه الخلاق إلى الظل من جهة ثالثة.

– ذكرت أيضا أن نجيب سرور كشف محنة المثقف المصري، فما هي، وما الذي اكتشفه، وهل ما تزال هذه المحنة سارية وما أسبابها، وإلي أي مدي يتشابه المشهد الثقافي الحالي بمثيله الذي عاش فيه سرور؟

– هذا سؤال يصلح لحوار وطني حقيقي يشمل كل مجال العمل الذهني في الفنون والآداب والعلوم والصحافة. وكثيرون لفوا وداروا حوله بطرق مختلفة، بداية من نجيب محفوظ ويوسف إدريس وتوفيق الحكيم وصلاح عيسى ونبيل عبد الفتاح وشريف يونس، مرورا بالعديد من مثقفي اليسار الحقيقيين، ومثقفي التيار الليبرالي أيضا، إضافة إلى مثقفي الدولة، وليس كما يطلق عليهم تسمية “الدولجية”. أما نجيب سرور فقد دخل التجربة بالمعنى الصوفي. أي جَرَّب على نفسه هذه المحنة، لأنه ببساطة كشف عن محنة عامة كبيرة يعيش فيها المجتمع الذي ينتج نخبا ومثقفين مأزومين، تتحول أزماتهم إلى محن صغيرة، مثل المزاوجة بين الدين والعلم، وبين الاشتراكية والإسلام، وبين العلم والإيمان، وتمارس أعلى مراحل العدمية والتلصص والانتقام. إن محنة نجيب سرور، لا تزال موجودة بأشكال مختلفة، وتظهر بجلاء في محنة المجتمع ككل، ومحنة نخبه الحالية. وأعتقد أننا نراها جيدا، ونشعر ببرودتها وسخونتها وعمقها المعتم. إنها محنة مرعبة تتوزع على مسارات مختلفة، على رأسها الاستعلاء الناتج عن الإحساس بالدونية، وأحادية الوعي والتفكير وزاوية النظر، والصلف، والنفي والإلغاء، والاستحقاق، والنواح، وامتلاك الحقيقة، والارتباط المرضي الغبي بالماضي حد القداسة والتقديس، فضلا عن الوباء المرعب الذي نكاد نولد به، ألا وهو السعي الدائم للخلود باستحقاق أو بدون استحقاق.

– يبدو أبطال روايتك “مراكب الغياب” امتدادا “لعوامة رجب القاضي” والأستاذ “أنيس” في “ثرثرة فوق النيل”. فإلي أي مدي يتشابه الظرف الاجتماعي والتاريخي؟

– لا أستطيع أن أجزم بشيء. إنهم ببساطة أبناء زمنهم وظروفهم التاريخية والاجتماعية. هم أبناء الثمانينيات والتسعينيات، ومخلفات المحنة الكبرى بأجيالها السابقة. وليس مطلوب منهم أن يصلحوا ما فات، بقدر ما ينبغي أن ينقذوا أنفسهم في ظروفهم وزمنهم. ولكن الواقع له أيضا “ألاعيبه”. وهم في نهاية المطاف بشر لهم متطلباتهم واحتياجاتهم. عوامة “رجب القاضي” كانت جرس إنذار في سياقها العام، حيث ضمت كل روث المجتمع بمختلف وظائفه. وأظهرت ما يتم التستر عليه وإخفاءُه من قمامة تحت السجاجيد. لكن “مراكب الغياب” تنتزع المبادرة من جيل لا أمل فيه وتمنح طاقة نور لجيل آخر، فهل سينقذ نفسه أم سيكرر الأخطاء؟ وللأسف الشديد، السؤال ينتهي بمعادلة خطيرة وملغومة. والكاتب هنا لا يمكنه أن يجزم بتشابه الظرف الاجتماعي والتاريخي، لأننا كلنا مسؤولين عما يجري، وعما يمكن أن يجري.

– هل أفسدت الجوائز الأدبية الوسط الثقافي والإبداع نفسه، وإلى أي مدي يذهب تأثيرها؟

– نعم وبلا أدنى تردد. والإفساد هنا يتعلق بالقيمة الفنية والجمالية، وبنوعية الخطاب الفني والدرامي. لقد نجحت الجوائز في تفريغ الأدب من كل مضامينه الروحية والإنسانية، ونسفت تلك العلاقة العضوية بين الأدب وحركة المجتمع، وألقت به في أتون ليس فقط الفساد الثقافي والإعلامي ومافيا دور النشر، بل وأيضا في متاهات اللغة والغرق في الأوهام، والجلوس في أحسن الأحوال تحت الجميزة واختراع اللغة التي تولد اللغة، والصور التي تبيض لنا صورا جديدا، ولا خطابات أو مفاهيم أو رسائل، لأننا ببساطة تربينا على أن جمال السرد في اللغة، وجماليات الأدب في الجملة والعبارة، لكي نستطيع أن نمدد أرجلنا في راحة واسترخاء ونقول: “الله”. وللأسف، النقد والنقاد يقعون في هذا الفخ المرعب، فيكرسون له ويعمقونه. ونجد أنفسنا أمام أدب لا يقول أي شيء، إلا أنه يجعلنا نهز رؤوسنا ونردد في ابتهاج وسعادة: “الله”.

ولكن في الحقيقة، السؤال عن الجوائز، كونها جوائز فقط، يجرد الموضوع ويفرغه من مضمونه. فالجوائز هذه هي الجزء الصغير الطافي من جبل الجليد الضخم المختفي في بحر الفساد الثقافي المتمثل في تبادل المصالح الفردية، وفي شبكات المصالح المرعبة بين القائمين على الجوائز ولجان التحكيم، وبين الصحافة الثقافية، وبين دور النشر. وتظهر الكارثة عندما نجد مؤسسة واحدة أو شخص واحد يجمع بين كل ذلك. إنه أمر مضحك ومثير للسخرية والغضب في آن معا. لكن إلغاء الجوائز أيضا أمر أخرق وحماقة كبيرة. فوجود الجوائز أفضل بكثير من عدم وجودها. إذ أنه يمكن إصلاح الموجود وتصحيحه بدلا من اختراع العجلة من جديد.

– لك رؤية مغايرة حول المشهد السوري، هل وضحتها لنا؟

– في الحقيقة، تجارب الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية تثير الفزع في أوساط الرأي العام، وفي وسائل الإعلام. وإذا اعتمدت السلطات الجديدة في دمشق أيا من النموذجين الأفغاني أو الإيراني، أو حتى نموذج الإخوان المسلمين في مصر، فسوف تسقط خلال عام أو عامين على الأكثر. وهذا يفسح المجال لسيناريوهات عديدة. لكن إذا تم إعداد برامج تنمية واضحة تحت رقابة صارمة (شيء شبيه بمشروع مارشال في ألمانيا مثلا)، إضافة إلى دستور مدني واضح، فإننا هنا نكون أمام معادلة جديدة نسبيا.

الرئيس التركي رجب أردوغان أمام اختبار تاريخي، ليس من أجل استعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية التي لن تعود، وليس لتولي مسؤولية المنطقة وفرض رؤيته عليها، ولا لقيادة المنطقة والمتاجرة بها مع أطراف دولية أخرى في الغرب أو الشرق، وليس لقيادة العالم الإسلامي كما تطمح الرؤوس الساخنة في أنقرة. ولكن من أجل العمل على استقرار المنطقة والكف عن الطموحات الإمبراطورية. وعموما من السابق لأوانه الوصول إلى توقعات متماسكة.

القاهرة يجب أن يكون لديها تساؤلاتها المتعلقة بمصالحها الإقليمية والتفافات أنقرة الخطيرة وتحركات أردوغان القادر على التخلي عن أي طرف أو حليف بمجرد تحقيق أهدافه. وإذا انطلقنا من مصالح مصر حصرا، فالقاهرة بعيدة نسبيا عن المشهد. وهذا تموضع “آمن” في ظل مشاكلها الاقتصادية، واستدارة أردوغان نحو “أثيوبيا والصومال” وربما نحو ليبيا والسودان أيضا. وهذه ملفات مهمة بالنسبة للقاهرة، وعليها أن تراقب بدقة وجدية. الأمر الآخر، هو أن سوريا في أي شكل من أشكالها، سواء ديمقراطية أو أفغانية أو موحدة أو مقسمة، ستكون على مسافة جغرافية وأمنية وعسكرية عن مصر، لأن هناك منطقة عازلة تتكون من إسرائيل ولبنان وسلطة الحكم الذاتي الفلسطينية. ومع ذلك يجب أداء كل الأدوار الإنسانية الممكنة من جانب القاهرة، والانتباه واليقظة، تفاديا لأي مفاجآت يمكن أن تحدث، لكي لا تتورط في صراعات لا مصلحة لها فيها، أو تنجر إلى صفقات يمكن أن تضر بمصالحها.

………………..

*نشر في جريدة “حرف” ـ 20 يناير 2025