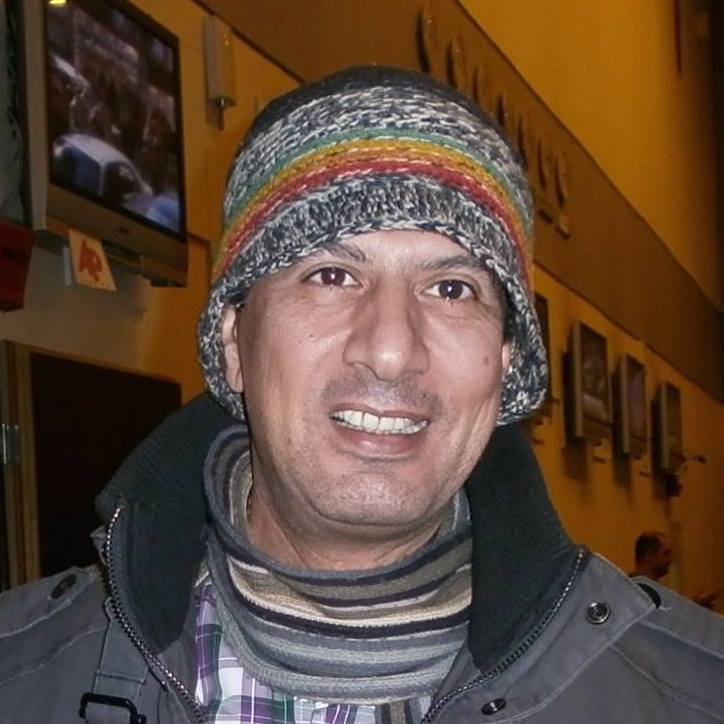

حاوره: حسن عبد الموجود

– الضريح يطير في نهاية روايتك السابقة “شَرْطِي هو الفرح”، كما يطير بطل روايتك الأحدث “كائنات الليل والنهار” عاشور مع العصافير. نهايتان تنتميان إلى “الواقعية السحرية” برغم أن الروايتين تستندان إلى الواقع.. لماذا؟

– أظن أن الروايتين بعيدتان تماما عما يسمى بـ “الواقعية السحرية” حتى وإن تشابهت بعض العناصر أو المقاطع فيهما مع هذا الاتجاه. فالطيران والتحليق والاختفاء قد تجد مبرراتها في الخيال والوجدان الشعبيين من جهة، وترتكزان إلى ثقافات شعبية ودينية وعقائدية قديمة وجديدة من جهة أخرى.

– هل جربت كتابة نهايات أخرى ووجدت أن الحل “الخرافي”، إن جاز التعبير، سيعطي للعملين حيوات أخرى في عقول القراء؟

– إحالة إلى السؤال السابق، يمكن اعتبار نهايتي العملين تتأرجحان بين “الواقعية السحرية” و”الخرافة” لكن لا تنتميان لأي منهما. وطالما تحدثنا عن “الحلول” بالمعنى العلمي – المنهجي، فمن الممكن التأكيد هنا على أن “الحلول” لا تشبه بعضها البعض في الروايتين. إذ أن “شرطي هو الفرح” لها حلولها المنطقية التي تتسق مع بنية السرد ووعي أبطالها، وطموحاتهم البسيطة، وإيمانهم بحكاياتهم الشعبية. بينما نهاية “كائنات الليل والنهار” تحمل الكثير من الاحتمالات التي قيلت على ألسنة شهود العيان، الذين ينظرون “المهدي المنتظر” ويرون “السيدة العذراء” في كنيسة الزيتون، ويؤمنون بالعديد من الروايات حول نهاية السيد المسيح، وحياة ونهايات القديسين والشهداء وأولياء الله الصالحين.

– مدخل الرواية يشبه بانوراما عن القاهرة وكائناتها، كأنها تمهيد سينمائي للأماكن التي ستدور فيها الأحداث.. ما رأيك؟ من ناحية أخرى ألم تكن قلقاً أن يشعر القراء بالملل من طول ذلك التمهيد؟

– قد يشعر الإنسان بالملل من حياته ومن تفاصيلها، ولكنه لا يشعر بالملل أبدا عندما يرى هذه الحياة معروضة أمامه على شاشة، أو معروضة عليه كمقتَرَح للتفكير. أي هو مدعو للتفكير في هذه الحياة، وفي تفاصيلها، التي قد يمارسها بتلقائية واعتيادية، ولكنه لا يفكر لحظة في أن ينفصل عنها لعدة سنتيمترات ليراها ويتعامل معها. لم أكن قلقا على الإطلاق، لأنني ببساطة أحببت كل أبطالي وتعاطفت معهم، وأردت أن أطرح على القارئ إحدى زوايا حياتنا جميعا: الأبطال والقراء والكاتب نفسه.

– هل يشكل “عاشور” ذلك المواطن الصالح الذي تتم تربيته على الانصياع والقبول بأي شيء مهما استبدت به المؤسسات؟

– لا أستطيع أن أتهم عاشور بأي شيء. وفي المقابل، لا يمكنني اتهام لا المؤسسات ولا الحكومة. عاشور ابن المجتمع نفسه، وليس ابن الحكومة أو المؤسسات فقط. وهو أيضا لا يعمل في أي مؤسسة رسمية، ولم يعمل أبدا. هذا الشخص موجود في كل مجتمعات العالم الفقيرة والغنية. وهو إنسان عادي جدا وطبيعي للغاية، لأن هناك من هو أسوأ على مستوى الوعي والنزعات والفعل والضمير والأخلاق. إن عاشور هنا قد يشكل ملامح جيل كامل، أو قطاع ضخم من المجتمع. وهو مواطن صالح وشريف بالمعنى الجيد للكلمتين، لأنه ببساطة قابل للتغيير، ولأنه أيضا لم يسقط في فخ العدمية رغم كل الانهيارات حوله وبداخله.

– المكان الذي تدور فيه أحداث الرواية متسع، فمن الوايلي الكبير، إلى بولاق أبوالعلا، إلى الزمالك، إلى رملة بولاق، إلى مثلث ماسبيرو، إلى وسط البلد، إلى الكمباوندات والمدن الجديدة على حدود العاصمة وغيرها.. كيف خططت لتحريك شخصياتك في هذا العالم المتسع؟ وهل يمكن القول إن الرواية عمل عن المكان قبل أن يكون عن الشخصيات؟

– الشخصيات هنا هي ابنة المكان، تشبهه، وتتعامل معه وتراه بقدر وعيها وارتباطها به، وبقدر صلابة العوامل التي تربطها به أيضا. قد تبدو الحركة عشوائية بقدر التوزيع الجغرافي للمكان وليس للأمكنة. ولكنها تتحرك وفق احتياجات خاصة قد تكون مادية، وقد تكون روحية، وقد تكون مرتبطة بأحلام وطموحات. والسؤال هنا: هل حركة البشر أو الشخصيات في الرواية بداخل المكان الواحد– المتنوع تلبي احتياجاتها وتحقق طموحاتها وأحلامها، أم أن هناك شيئا ما آخر أو أحدا ما آخر يتحكم في هذه الحركة ويوجهها؟!

– ارتباطاً بما سبق.. هل يمكن تصنيف تلك الرواية على أنها عمل عن القاهرة؟ وهل احتجت إلى مراجع عن بعض المناطق قبل الكتابة أم أنك اعتمدت على خبرتك الشخصية وعلاقتك بها؟

– الرواية قد تكون عملا عن القاهرة، وقد تكون عن مصر كلها. وربما تكون عن كل الأماكن المشابهة. ولكنها في الأساس عن بشر بينهم الموجود والفاعل والمفعول به بشكل مباشر، وعن الموجود والفاعل بشكل غير مباشر أيضا. في الحقيقة، لم يكن هناك احتياج ملح للمراجع، بقدر الاحتياج إلى تراكمات الخبرات الشخصية بمناطق وأماكن عشت فيها فترات من حياتي، وعملت في ورشها ومصانعها، وجلست على مقاهيها، وارتبطت بعلاقات مختلفة مع بشرها. إنها كلها مكاني الواحد المتنوع الذي يحمل كل تفاصيل الذين رحلوا، والذين سيأتون، والذين لا يزالون على قيد الحياة.

– كان عاشور يعرف أنه بحاجة إلى امتلاك “كود” منطقة الزمالك حتى ينتمى إليها.. لماذا كان لديه الأمل، وهو يعرف هذه الحقيقة البسيطة، أن سكانها لا يسمحون لأحد خارج ثقافتهم بأن يكون جزءاً منهم، حتى ولو كان يمتلك الأموال كما حدث مع العائدين من الخليج؟

– هذه هي الخدعة الكبرى. خدعة الوعي وخدعة الواقع معا. وهذه أيضا هي الحياة بكل تناقضاتها وقسوتها. وقد يكون عاشور أذكى أو أوفر حظا من آخرين حاولوا ولم ينجحوا رغم ثرائهم. إنه ببساطة اختار أن يكون صالونه على الحد الفاصل بين عالمين يبدوان مختلفين. ولكن الأحلام والطموحات عادة ما تتبدد في واقع ملئ بالفوضى والانهيارات. ويتضح أن الاختيارات التي قد تبدو ذكية أو بها قدر من الحظ، يمكن أن تصبح لعنة على صاحبها في ظل مرحلة تحول ينهار فيها كل شيء.

– لماذا يبدو العالم متداعياً إلى هذه الدرجة؟ لماذا تسقط كل البيوت، إما فوق سكانها أو أمام أعينهم؟ هل قصدت أن تكون الرواية كابوساً محكماً؟

– لم أقصد ذلك إطلاقا. إنه الواقع بكل عبثيته وقسوته ووقاحته، وحكمته أيضا. فالبيوت باتت قديمة مثل أصحابها وأفكارهم ومعتقداتهم وتأويلاتهم ونظرتهم للعالم ولأنفسهم. إن العالم يتغير، سواء اتفقنا معه أو اختلفنا. وعجلة التغيير تدهس كل ما يمكن أن يعوقها، حتى البشر قبل المكان. إنه قانون التطور القاسي الذي لا يرحم، بالضبط مثل الحياة.

– هل الرواية تريد القول إن الحياة تدير ظهرها فقط لمناطق الغلابة التي لا تعرف الخصوصية، خاصة وأنها لا تمتلك أسواراً كالكومباوندات؟

– في الحقيقة، نحن لا نعرف هل هذه الأسوار حول الكومباوندات أم أنها حول عقول الغلابة؟ هل هذه هي الأسوار الحقيقية التي تفصل بين طبقتين اجتماعيتين مخلفتين، أم مجرد عوازل صناعية خبيثة تعكس نمطا من الأسوار الأخرى القاسية والمجرمة؟ إن الحياة تدير ظهرها للجميع، لأنهم أداروا ظهورهم لها منذ زمن بعيد، واكتفوا بالقشور. تدير ظهرها للأثرياء وللفقراء معا لأن كلا الطرفين كفَّ عن التعامل معها وفق معايير إنسانية سليمة. إنها دائرة جهنمية يحاول كل طرف فيها أن يحمي نفسه من الآخر.

– فى عدد محدود من الصفحات نقرأ كثيراً من الأسماء، وبالتحديد في بدايات ظهور “الوايلي الكبير”، هل هي محاولة للإيحاء بأن ذلك المجتمع يشبه عالم الفئران، الذين يعيشون بالعشرات في جحور صغيرة؟

– في الحقيقة، أنا ابن هذه المجتمع. وهذا المجتمع هو الواقع الحي الذي يشهد على حياتنا بكل ما فيها من تفاصيل وقسوة ومعاناة وصراع ومحاولات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. أنا لم أنقل هذا المجتمع كما هو، بل نقلت ما يشبه ظلال قطاع مخروطي منه. نعم، نحن أبناء هذا المجتمع بأماكنه وجحوره وقسوته وخفة ظله وتسامحه وتشدده ووقاحه، وظلمه لأبنائه، وظلمهم وعدم فهمهم له. نحن لا نشبه الفئران، ولكن حياتنا أسوأ من حياة الفئران. إننا نحاول الخروج والإفلات بأنفسنا منه، مغادرته ولو حتى إلى الجحيم. ولكن عندما أدرك هذا المجتمع، كوجود كلي شامل وماضي وحاضر ومستقبل وتاريخ، هذا الخطأ الفادح من جانبنا، قرر أن يعاقبنا بكل تلك الانهيارات.

– يبدو أن الرواية بها نظرة أحادية بعض الشيء لعالم الفقراء، حيث تحكم عليهم جميعاً بأنهم لا يمتلكون أي نوع من الأخلاق، فالجميع يمارس الجنس مع الجميع، والكل يشارك في طقوس الاغتياب والظن والإيذاء البدني.. ما رأيك؟

– هذه هي الحياة بكل تناقضاتها وشرها وخيرها وعفويتها. ولكن علينا أن ندرك أن “الأخلاق” أمر نسبي تماما. وهناك “الأخلاق” بمعناها الفلسفي، وليس الديني فقط. هناك أيضا الفقر والجهل والعنف، هناك الاحتياج المادي والروحي والجنسي لكل البشر، ولكن كيف تتم إدارة كل هذه العناصر بما يتناسب مع إنسانيتنا؟! وما هي العوامل الضرورية اللازمة لإدارة كل هذه الاحتياجات المهمة لكي نخرج من دائرة “الفئران”؟! وفي المقابل، نجد نوعا من النساء اللاتي يقررن حياتهن بأنفسهن، واللاتي يملكن صلابة روحية وإرادة صلبة لإعالة الأسرة وتصريف أمور الأبناء والأقارب، مهما كانت النظرة الأخلاقية لهن.

– لماذا تبدو السلطة وكأنها على الحياد فى الرواية.. أو فى أفضل الأحوال تترك الأغنياء ليفعلوا ما بدا لهم فى مناطق الفقراء، سواء فى رملة بولاق، أو مثلث ماسبيرو، ولماذا تبدو غائبة بالكامل عن الوايلى التى تشهد جرائم قتل يمكن التغطية عليها بسهولة؟

– هذه هي السلطة أصلا في مجتمعنا منذ زمن بعيد. السلطة تكون حاضرة دوما في تلك المناطق عندما تتعلق الأمور بوجود خطر عليها أو على وجودها، أو أثناء الانتخابات، أو وجود خطر على حلفائها الأثرياء. وفي الحقيقة، السلطة موجودة في التلفزيون وفي الصحف، وفي عقول الناس. وإذا شئنا الدقة، فالسلطة ليست إطلاقا على الحياد. فهي إما مع حلفاء أقوياء وقادرين، أو غير موجودة إطلاقا.

– الأنثى أيضاً كذلك مهانة وسيئة السمعة في مجتمع الفقراء، وقاسية في مجتمع الأغنياء.. أليس ذلك نوعاً من التنميط؟

– أنا لا أرى إطلاقا أي أنثى مهانة أو سيئة السمعة في مجتمع الفقراء. “نسائي” قويات وفي غاية الصلابة الروحية. نسائي يقررن ويفعلن رغم الإهانات الجسدية والروحية التي توجه إليهن. من الصعب أن ننظر إلى الأفراد بمعزل عن منظومة العلاقات التي تحكم الشريحة والطبقة، أو بمعزل عن منظومة العلاقات الي تحكم المجتمع ككل. ومن الصعب حصر الناس في منطقة “الأخلاق” بمعناها الساذج والمبتذل، لأننا هنا نجردهن من إنسانيتهن ومن احتياجاتهن البسيطة، نجردهن من حقهن في التجربة والخطأ. أما في مجتمع “الأغنياء”، فهن أيضا قادرات في حدود المتاح، وأكثر وعيا حتى وإن كان ذلك لا يتجلى إلا في أمور بسيطة. إن الأمر هنا يتعلق بالمجتمع ككل، وبنظرته للمرأة وبأحكامه القاسية والنمطية والأخلاقية. والأخطر أنه يتعلق بتواطؤ المجتمع وخساسته، حيث يهتز ويتزلزل لمشهد جنسي أو نميمة أو فرقعة إعلامية مقصودة، بينما ينظر بضمير مرتاح إلى طفل يتسول أو يأكل من صندوق قمامة، أو لمشهد رجل يؤذي امرأة أو طفل، أو لاختفاء إنسان، أو لرشوة مسؤول أو عدمية ضابط واستهتاره.

– أنت تنتمي بشكل ما إلى جيل الثمانينيات، ما الذي تبقى منه في وجهة نظرك؟ وهل ترى الساحة الثقافية بشكل مختلف بعد أن ابتعدت عنها لفترة طويلة بحكم عملك كمراسل في موسكو؟

– لا يوجد شيء اسمه “جيل ثمانينيات” على غرار جيل السبعينيات والتسعينيات. ولنتفق على أن مصطلح “جيل” هو مصطلح استثنائي يثير الكثير من الجدل، ولكن ليس لدينا إلى الآن مصطلح آخر يمكن أن نستخدمه. فلنستخدم كلمة “جيل” مجازا. إن جيل الثمانينيات جاء بين جيلين مهمين، ولكن في مرحلة انتقالية وظروف استثنائية للغاية. فلم يهتم أحد بوضع هذا الجيل ضمن تيار له ملامحه، ويمكن أن نستثني مجال السينما فقط من ذلك. أما كافة المجالات الأخرى، فلم يحدث وأن نظر أحد إلى أجيالها بنظرة منهجية، ولم تكن هناك أي محاولات “لتقنين أوضاعهم” على مسار الإبداع المصري أو ضمن حلقات هذا المسار. من الصعب الحكم على طرف بعينه أو تحديد المذنب، خاصة وأن هذا الجيل “المنكوب” كان مشتتا في ظل سطوة وسلطة جيل السبعينيات، وفي ظل وقاحته التي ظهرت فيما بعد في السياسة وفي تولي المناصب وإدارة عجلة الصحافة الثقافية. وفي كل الأحوال، فجيل الثمانينيات ليس له لا آباء ولا مثل عليا، ولم يقبل بسطوة الأجيال السابقة، وبالذات جيل السبعينيات. وربما لهذا السبب، انتقم منه الجميع وأهملوه. ومع ذلك، فالأفراد القليلون الذين تمكنوا من الاستمرار حققوا نجاحات ملموسة ومؤثرة. أما بخصوص التغيرات أو التحولات في الساحة الثقافية، ففي الحقيقة هي بسيطة وغير ملموسة، وأعتقد أن هذه الساحة لا بد وأن تلقى مصير نفس البيوت في روايتي “كائنات الليل والنهار”.

– هل ترى أنك مظلوم نقدياً، وهل تنظر خلفك برضا.. ولو أنك عدت إلى البدايات هل ستسلك الطريق نفسه؟

– لا يساورني إطلاقا أي إحساس بالظلم، سواء كان ذلك نقديا أو بالنسبة لموقعي ضمن زملائي وأصدقائي في المشهد الإبداعي. ومع ذلك أنا أنظر بعدم رضى إلى كل ما كان بالأمس القريب أو البعيد. ولو عدت إلى البدايات، سأغير كل شيء، ولن أكرر ارتكاب الأخطاء والحماقات القديمة، وإنما سأرتكب أخرى جديدة.

– ما الذي تطمح في أن تقدمه الكتابة إليك.. لماذا تكتب أصلاً؟

– أنآ أكتب لأن الكتابة لا تزال تمثل احتياجا ملحا بالنسبة لي، بالضبط مثل الأكل والشرب والتنزه والسفر والقراءة والضحك وجلسات الأصدقاء. أنا لا أزال أقف عند هذه المرحلة، ولم أدخل بعد إلى مرحلة الشعارات والكلمات والمثل الكبرى مثل الحرية والعدالة والحق. وكل ما أريده منها، أن تقدم لي بعض المال.