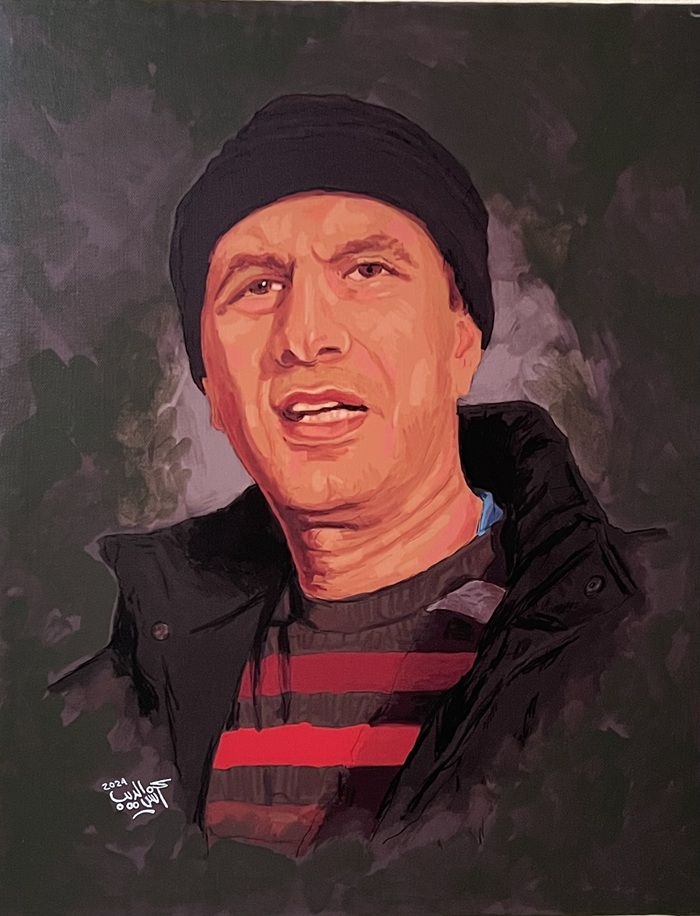

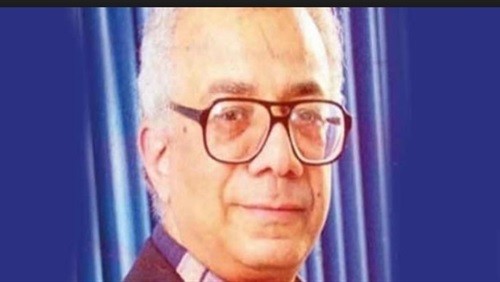

سامح قاسم

ليس كل كاتب يُقاس بمدى انتشاره، فبعضهم يُقاس بمدى شفافيته، بهشاشته النبيلة، بحضوره الخافت الذي لا يحتاج إلى ضجيج ليترك أثرًا. أشرف الصباغ هو أحد هؤلاء. ليس صوتًا صاخبًا في جوقة الكُتّاب، بل صدى رقيق يتسلل من بعيد، ويخترق جدران الروح ببطء، كأن كل حرف يكتبه يخجل من جسده، ويعتذر عن وجوده.

ما الذي يجعل من تجربة هذا الكاتب والمترجم والصحفي والعابر في ظلال السياسة، كائنًا يستحق الإصغاء لا بوصفه نجمًا، بل كجرح؟ ربّما لأنه لم يكن يومًا داخل النص، بل دائمًا عند الحافة. لا يقفز إلى العناوين، ولا يطرق الأبواب، بل يتسلل من شقوق اللغة كنسمة تعبر الغرفة ثم تختفي، دون أن يلحظها أحد، سوى من اعتادوا ملاحظة الغياب.

ربما لا يعرف كثيرون أن الصباغ قادم من حقل الفيزياء النووية، وأنه قضى سنواته الأولى بين الذرات والاحتمالات. وهذا وحده كافٍ لفهم كيف تسللت “الدقة” إلى كتاباته، ليس بمعناها الصارم، بل كإيقاع يحكم تدفق اللغة. هو لا يكتب كأديبٍ يسكنه الجنون، بل كفيزيائي يحاول ترويض الفوضى.

لكن ذلك لا يعني أنه جاف. بالعكس، إن أكثر ما يدهشك حين تقرأ له هو هذه المفارقة القاسية: كيف يمكن لعقلٍ مُدرّب على تفكيك الطبيعة أن يكون كل هذا الوجدان؟ كيف لعينٍ رصدت الجسيمات الدقيقة أن ترى الوجوه بهذا العمق؟ وكيف يمكن ليدٍ أمسكت بالمعادلة أن تكتب كل هذا الحزن بلغة ناعمة لا تخدش؟

ربما لأن العلم، حين يُجرد من غرور الاكتشاف، لا يعود سوى تأمل خفي في الفراغ. وربما لأن الكتابة، حين تُخلع عنها زينة البلاغة، لا تبقى إلا كوسيلة للبكاء.

الصباغ ليس مترجمًا تقليديًا. بل هو كائن رمادي يتسكع بين اللغات، لا لينقلها، بل ليُعيد صهرها داخل روحه. ترجماته، سواء من الروسية أو من لغات القوقاز، ليست نقلًا بل انزلاقًا. كأن النص الأصلي يضع رأسه على كتفه، ويبكي، وهو يُعيد خلقه بالعربية. لهذا حين نقرأ ترجماته لا نشعر أننا نقرأ رواية روسية بلسان عربي، بل نشعر أننا في مقهى في موسكو، لكن الجدران تتكلم بلهجة مصرية قديمة، فيها رائحة الحزن والفقد والتواطؤ على البقاء.

أشرف الصباغ يترجم كما يكتب: برِقّة المُتصالح مع هشاشته. لا يركض وراء الجملة، بل يُنصت إليها. لا يفرض اللغة على المعنى، بل يترك المعنى يتدلّى كحبلٍ من شرفة، ثم يختبر إذا ما كان يصل إلى الأرض أم لا. لهذا فإن نصوصه، حتى حين يترجمها، تظل حاملة بصمته: ذلك الحزن البطيء، وتلك العذوبة التي تشبه انسحاب الضوء من عين طفل أدرك مبكرًا أن الأحلام لا تتحقق.

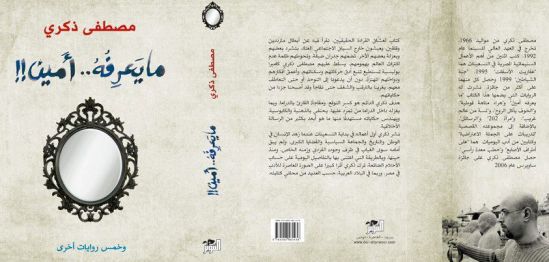

في كتاباته عن الثورة، عن العالم، عن التحولات الكبرى، لا نجد أشرف الصباغ يصرخ أو يحتج أو يلوّح بشعار. بل نجده يكتب كما يكتب المتورط في الحياة رغمًا عنه. لا يبدو أبدًا أنه يثق في اللغة، لكنه يستخدمها كما يستخدم الغريق خشبة صغيرة. كأن الكتابة بالنسبة له ليست استعراضًا بل مجهودًا مضنيًا للبقاء على السطح. لهذا فإن نصوصه دائمًا مشبعة بذلك القلق الصامت، وبذلك الحزن الذي لا يصيح بل ينزّ من الحواف.

كتاباته السياسية ليست تأريخًا، بل مراثي. هو لا يحلل الحدث بل يدفنه. لا يشرح الظاهرة بل يرثي ضحاياها الذين لم يُذكروا. يتكلم عن روسيا كما يتكلم عن العرب، عن أوكرانيا كما عن القاهرة: بذات العاطفة المرتبكة، التي تُدرك أن التاريخ ليس سوى تراكم لجثثٍ لم تُودع كما ينبغي.

ربما أجمل ما في تجربة أشرف الصباغ أنه لا يدّعي المعرفة. هو لا يكتب من برج، بل من حفرة. لا يصوغ حقائق، بل يشير إلى الشروخ، هو لا يحمل مشروعًا، بل وجعًا. وكل نص يكتبه يبدو كأنه كُتب كي لا ينكسر هو شخصيًا. كأن الكلمات لا تصدر منه بل تخرج رغما عنه، وكل جملة يكتبها تبدو كمحاولة لتثبيت شظية داخله، لا لتجميل العالم.

هو ليس ذلك الكاتب الذي يسعى لأن يُدهشك، بل لأن يتواطأ معك على هذا العالم المريع. لا يطلب التصفيق، بل أن تصمت معه لحظةً، في منتصف النص، حين يعبر ظلُّ جملةٍ حزينة، فلا تدري: هل هذه سردية أم اعتراف؟ هل هي معلومة أم أنين؟ هل هو يكتب عن الآخرين، أم يكتب عنك دون أن تدري؟

أشرف الصباغ هو أحد أولئك الكتّاب الذين لا يطرقون الباب، بل يرسلون رائحة خفيفة عبر النافذة. لا يعلنون حضورهم، بل يتركون أثرًا هشًا في الهواء، يشبه ما تتركه يد أمٍّ عجوز على خد طفل نام متأخرًا.

وكل من قرأه، أو عبر معه إلى قلب نص مترجم، أو أنصت إلى ارتباكه في نصوصه، لا يمكن إلا أن يشعر بأن هذا الرجل لا يكتب كي نقرأه، بل يكتب لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا آخر. لأنه يعرف، كما يعرف الشعراء الفاشلون والعشّاق الهاربون والمترجمون المُرهقون، أن العالم أكبر من أن يُفهم، وأشد قسوة من أن يُوصف، وأن اللغة، وحدها، وإن كانت عاجزة، تظل آخر ما يمكن أن نحمله حين نعبر هذا الليل الطويل.

اقرأ أيضاً:

https://alketaba.com/%d8%a3%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%ae%d8%a7%d8%b5/