سليمان المعمري

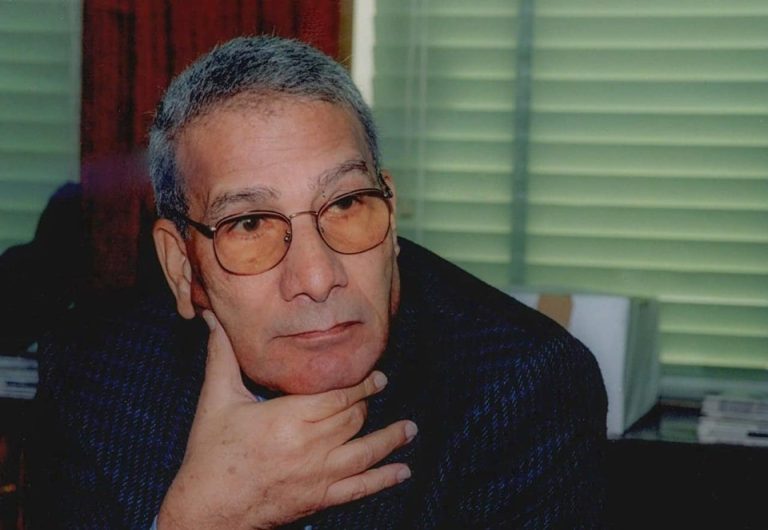

جلسنا متواجهَيْن في قاعة “النهضة” (في بيت الزبير)، كان يرتدي بدلة صوفية سوداء وبنطالًا أزرق، ومعطفًا أبيضَ طويلًا مقصّفًا يميل للزرقة، ويتدلى من عنقه شال أبيض، لعله يقيه قرَّ ذلك الشتاء العُماني القارس الذي لم تكفه حصته من الشهور فاستولى أيضًا على مارس!، رغم أنه نظريًّا شهر الربيع. لم أعد أتذكر هل كانت هذه الجلسة “الودية” الانفرادية بطلب أدونيس أم هي فقط بتدبير من الدكتور محمد الشحي الذي التقط لنا بعض الصور بهاتفه ثم غادر. بدا وهو يصوّب نظراته إليّ من خلف نظارته شابكًا أصابع يديه، كمتأهب لدخول معركة، أو صفع عدو. حدستُ أنه يحاول استكشاف إلى أي مدى هذا الفتى المشوّح بيديه أمامه جديرٌ بمهمة تقديمه لجمهور عريض سيكون – بلا شك- متعطِّشًا لسماعه في الغد. ورغم أنها ليست المرة الأولى التي ألتقي فيها أدونيس وجهًا لوجه إلا أنني كنتُ خائفًا هذه المرة. تُرى هل يتذكّر الآن أنني قبل أكثر من سنتين كنتُ في جناحه بفندق هرمز بالسيب، وأنه امتعض من أحد أسئلتي حدّ أنه لم يسمح لي بإكماله؟ كان ذلك الحوار مباغتًا بالنسبة لي وذهبتُ إليه وأنا تقريبًا غير جاهز. مجرد اتصال مفاجئ من صديقي عاصم الشيدي في الساعة الربعة عصرًا من يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 يخبرني فيه أنه دبّر موعدًا فوريًا مع أدونيس بعد ساعة، ويسألني: “تروح معي؟”، وكان ردي الفوري: “طبعًا أروح يا عاصم، هذي تحتاج سؤال؟!”، لن أكون من أولئك الذين يمنعهم الخجل من الذهاب إلى النبع. لكنني كنتُ كذاهب إلى معركة مصيرية بسيف من خشب. كل ما قرأته لأدونيس في تلك الفترة بعض دواوينه الشعرية، وكنتُ مشبّعًا أكثر بالجدالات حول مواقفه السياسية وآرائه في العرب والمسلمين، وانعكس ذلك على الحوار، الذي كان لزميلتي أمل السعيدي أيضًا – مرافِقة أدونيس في تلك الزيارة – فضلٌ فيه.

الآن اختلف الأمر. ولحسن الحظ تذكّرتُ ما كتبه ماركيز في “كيف تكتب الرواية” من أن كل الصحفيين والإعلاميين الذين يُجرون مقابلات يشتركون في أمرين اثنين: أنهم يظنّون أن تلك المقابلة ستكون “خبطة” حياتهم، وأنهم يكونون خائفين، وما لا يعرفونه، ومن المفيد أن يعرفوه – يضيف ماركيز – أن “جميع المقابَلين الذين لديهم إحساس بالمسؤولية، يكونون أكثر خوفًا منهم”. قلتُ في نفسي لا بد أن أدونيس يشعر بالمسؤولية وإلا لما طلب الجلوس إليّ قبل الأمسية بليلة (هل طلب حقًا؟)، وراقت لي فكرة أنه خائف مني!، فأقنعتُ نفسي بذلك وبدأتُ الحديث بمحاولة طمأنتِه بسرد حكاية تشبّعي به حد التخمة خلال هذا الشهر الأخير الذي سبق وصوله. هذه المرة لن تتكرر مأساة حوار هرمز، الذي أعترف أنه كان ضعيفًا، من قِبَلي على الأقل. فقد أتيتُ هذه المرة على ما استطعتُ الوصول إليه من كتب أدونيس: عبر مكتبتي في الردة التي فقدتُ منها الكثير, وعبر اقتنائي لكثير من كتبه من معرض مسقط، وما لم يتوفر في المعرض وفّره لي صديقي هلال البادي إلكترونيا. أخبرتُه أنني لم أكتفِ بكتبه، وإنما قرأتُ أيضًا كتبًا كُتِبتْ عنه، وشاهدت ما يزيد عن عشرين ساعة يوتيوب من الحوارات معه. كنت قادرًا أثناء ثرثرتي تلك على رؤية نظرة الرضا التي يرشقني بها وأنا أسرد له كل هذا، وإن كنتُ أظن أيضًا أن الشحي قدم له فكرة جيدة عني بما يحمله هذا الأخير تجاهي من حب وحُسن ظنّ كبيرَيْن.

حسن الظن هذا هو ما حدا بالدكتور محمد لاختياري أنا بالذات لتقديم أدونيس. كان ذلك في ليلة من ليالي فبراير 2019. كنت خارجًا من معرض مسقط الدولي للكتاب عندما جاءني اتصال الدكتور:

- استعد يا بطل لتقديم المثقف العربي الكبير.

- ومن هو هذا المثقف؟

- غدًا سأؤكد لك بشكل نهائي.

- ولماذا تؤجل خبر اليوم إلى الغد؟، خير الأخبار عاجلها.

- احزر.

- الحرف الأول على الأقل؟

- عين

- عبدالفتاح كيليطو استضفناه وخلاص، وعبدالسلام بنعبدالعالي أيضًا.

- لا. سأوضّح لك أكثر. اسمه علي.

- علي حرب؟.

- لا

وبعد أن فقع مرارتي لحوالي عشر دقائق من التخمينات والتوقعات قال: “علي أحمد سعيد إسبر”. خفق قلبي بسرعة وتضاربت المشاعر داخلي لحظتها بين سعادة عارمة أن أكون أنا مقدمَ أدونيس، وما أدراك ما أدونيس!، وبين تخوّفٍ من ألا أكون الشخصَ المناسب للتصدي لهذه المهمة، خاصة أن عُمان بالذات بها العشرات ممن قرأوا تجربته الشعرية والفكرية بشكل أكبر. بُحْتُ على الفور بمخاوفي لمحمد، لكنه بددها بالقول إنه يريد إعلاميًّا يدير حوارًا وليس مثقفًا يبز أدونيس، وتذمّر محمد في معرض إقناعه لي من مقدّم إحدى ندوات المعرض، وكيف أنه – رغم تمكّنه في مجاله – لاحظ أن همّه كان استعراضَ معلوماته أمام الجمهور، أكثر من رغبته في إخراج أجمل ما يختزنه ضيوفه من آراء ومعلومات. هذا الإصرار وتلك الثقة من الشحي سأظل أحفظهما له للأبد .

في ليلة الأمسية[1]، كنتُ في داخلي مرعوبًا من فكرة ألا يعجب تقديمي أدونيس، ولعلني لهذا السبب تعمدتُ ألا أنظر إليه وأنا أقرأ كلماتي إلا لِماما، لكنني حين شاهدتُ الأمسية بالفيديو لاحقًا أمكنني ملاحظة أن أدونيس – بقميصه الوردي الذي يغطيه معطف كحلي، وبالشال الأبيض نفسه المتدلي من عنقه، ونظارته ذات الإطار الأسود-كان هو من ينظر إليَّ بين الفينة والأخرى وهو يتأرجح بكرسيّه الدوّار يمنة ويسرة. وما إن فرغتُ من تقديمه حتى قال أدونيس في كلمته الترحيبية بالجمهور إنني تحدثتُ عنه بقلبي وأعطيتُه أكثر مما يستحق، وسواء كان يعني هذا الكلام، أو أنه يندرج ضمن اللباقة الدبلوماسية، فقد كان ذلك كافيًا ليجعلني أتنفس الصعداء.

انتهت معركة السابع والعشرين من آذار إذًا بسلام، وتبقت معركة أخرى لا تقل عنها أهمية موعدها صباح اليوم التالي.

***

كل الترتيبات كانت جاهزة. زميلي حمد الحبسي موجود منذ الصباح الباكر وقد جهز إستديو 4 بالميكروفونات، وها هو يفرقع أصابع الانتظار. تصريح الدخول إلى الإذاعة بالسيارة جاهز باسم الدكتورة منى حبراس السليمي وضيفها علي أحمد سعيد إسبر. التاريخ 28 مارس/ آذار 2019. الساعة العاشرة صباحا. اخترتُ هذا الموعد المبكّر –نسبيًّا- للتسجيل ليتسنّى لي طرح أكبر قدر ممكن من الأسئلة التي كنتُ جهّزتها خلال شهرٍ مضى، قبل حلول الظهر. وصل الضيفان قبل موعدهما المحدد بربع ساعة. كان حمد قد جهزّ ثلاثة أكواب من الشاي للضيوف وضعها على طاولة الإستديو أمامنا نحن الثلاثة: أدونيس ومنى وأنا. لكن أدونيس صرّح بأنه يشتهي في هذا الصباح الباكر عصير برتقال. قال حمد: “ولا يهمك. الحين بروح أجيبه بنفسي”. ولأن المطعم يبعد مسافة ليست بالقصيرة عن الإستديو فقد طلبتُ من حمد أن يفتح لنا الميكروفونين لنبدأ الحوار ريثما يعود. كان أدونيس على يساري في الإستديو، وتقابِلُنا منى التي ظلت تنقّل نظراتها بين السائل والمجيب في صمت. بدأتُ بسؤالٍ عن انطباعه عن أمسية البارحة، فقال إنه كان سعيدًا بالإصغاء وبتنوع الحضور، وبأنه قال ما كان يظنّ أنه لن يستطيع قوله، ثم كرّتْ سبحة الأسئلة. بعد نحو أربعين دقيقة من التسجيل رفعتُ رأسي إلى السياج الزجاجي فرأيت حمد في كابينة المخرج، يبدو أنه عاد من المطعم منذ فترة وأنا لم أنتبه له. هنا توقفتُ عن طرح مزيد من الأسئلة وطلبتُ من الحبسي الدخول. قدم العصير لأدونيس. أثناء هذه الاستراحة التي استمرت خمس دقائق كان التسجيل دائرًا، لدرجة أنه وثق حواراتنا الجانبية، ومنها إطلاق منى تعليقًا عن استمتاعها بمتابعة حوار إذاعي بالصوت والصورة هذه المرة، عوضًا عن مجرد سماعه بالأذن. ثم واصلنا.

سؤالًا إثر سؤال، وإجابة تلو إجابة، مضى الحوار بسلاسة كما هو مخطط له. إلى أن جاء دور السؤال الذي كنتُ قد تعمدتُ تأجيله إلى نهايات الحوار مخافة أن يُغضِب أدونيس فيفركش كل شيء. وهو السؤال الذي سيعلق عليه عبدالله حبيب باندهاش بعد سماعه الحلقات الثلاث: “كيف واتتك الجرأة على طرح هذا السؤال على أدونيس!”. في الحقيقة، كان عليَّ أنا بالذات ألا أتجاهل سؤالًا كهذا، وأنا الذي دأبتُ منذ سنتين على الحديث عن المنتحِلين والمتهمين بالانتحال والكتابة عنهم. هل أجبن الآن لأنه أدونيس؟! قلتُ كتوطئة: “هناك سؤال أعرف أن كثيرا ممن يحاورونك وهم أصدقاؤك يتحاشون طرحه لكي لا يغضبوك، سأجازف بطرحه، وإذا لم يعجبك ممكن ألا نبثه”. نظر إليَّ أدونيس دون أن تبدو على وجهه علامة استغراب أو ترقّب. واصلتُ: “هناك كتاب عنوانه “أدونيس منتحِلا” للناقد العراقي كاظم جهاد”. هنا تنحنح أدونيس بقوة فشعرتُ بتخوّف لكنني واصلتُ قراءة السؤال: “يتهمك فيه بالانتحال ويقدم بعض القرائن التي يحاول أن يثبت فيها تهمته. هل قرأتَ هذا الكتاب؟”، رد على الفور وبهدوء لافت: “لم أقرأه”، قلتُ : “هل يعقل أنه صادر منذ أكثر من ثلاثين عاما وهو عنك، ولم تقرأه؟!”. قال بنفس نبرة الهدوء: “لم أقرأه. لأنني أعرف الشخص كثيرًا. أعرفه جيدًا. لا أقول أكثر”. أُسقِط في يدي من هذه الإجابة فعُدتُ لمحاولة استنطاقه: “هل تريد أن تقول إن اتهاماته باطلة؟”. ردّ بصوت أكثر حدة من ذي قبل: “لا لا . لا أعلق عليها أبدًا. [هذا الكتاب] لا يعنيني في أي شيء على الإطلاق. لأن كاتبه أعرفه كما أعرف هذه الكأس الآن”. وأمسك كأس البرتقال في يده. لا أدري لِمَ تخيّلتُه سيرفعها ويدلق ما تبقى فيها من برتقال في وجهي!. نظرتُ إلى الدكتورة منى وأنا أتوسّل إليها بصمت أن تنقذني من هذا المصير. لكنه ما لبث أن أطلق ضحكة قصيرة كانت كافيةً لطمأنتي ونفض أوهامي، وأضاف: “لا أستطيع أن أتحدث عنه. لأنني لا أحب أن أتهم أحدًا، ولا أحب أن أسيء إلى أحد. حتى الذين يسيئون إليَّ لا أحب أن أسيء إليهم”. هنا استسلمتُ وتحولتُ إلى طرح سؤال آخر عن الترجمة. طوال إجاباته على ما تبقى من أسئلة قليلة بعد ذلك كنتُ أفكّر: “أنا وعدتُه ألا أبث السؤال إن أغضبه. واضح أنه لم يكن على الأقل سؤالًا مُريحا. ولكن هل أغضبه؟. سأرى ماذا سيقول بعد فراغنا من الحوار”.

لحسن الحظ، بعد فراغنا من الحوار، لم يعلّق أدونيس على أي من الأسئلة، بل إنه ودعني أمام مبنى الإذاعة بقُبلة. كان ذلك كافيًا لصنع بقية يومي وأنا أقول في نفسي سعيدًا منتشيًا: لقد كان حوارًا من حوارت العمر.

………………….

[1]أقيمت الأمسية مساء الأربعاء 27 مارس 2019