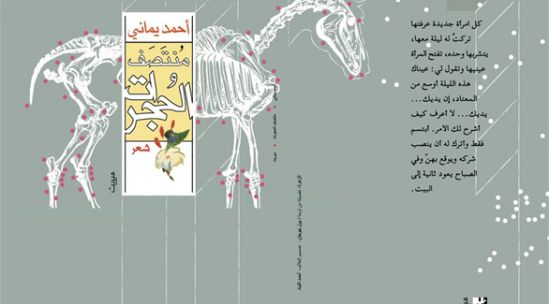

يبدأ يماني من منتصف الحجرة التي يجعلها مركزا “للذات/ العالم” في محاولة منه لكشف الوزن الزائد من الأحلام المترهلة والكوابيس الموحشة الذي أصاب الخارج بكل تفاصيله. كل نقطة بيضاء في اللوحة الهائلة تلتف حول نفسها وتتشظى إلى قطع رمادية صغيرة، فشجرة الليمون الوارفة ستقف كأيقونة عارية تنتظر احتضارها اللانهائي أسفل النافذة.

وحدة التجربة

“غدا سأفتح النافذة من جديد وستكونين هناك باحتضارك اللانهائي وأفراخ العصفورة فاتحة فاها والعصفورة حائرة في توزيع الطعام وطعامك بكل تبجح تسحبه شجرة زيتون وارفة”. حركة الذات الشاعرة في هذا النص غير منتهية، إنها تستقطب خريطة النقاط التي تشكل مصيرها المحتوم في العالم الآخر في محاولة منها لتأكيد أن الموت رديف الحياة وليس نقيضا لها، وهكذا يبقى الحد الفاصل بين العالمين ضروريا للاستمرار وليس لانتهاء أحدهما عند حافة الآخر في مفارقة دلالية تتداخل فيها الصور.

“الخيالات ماضية في طريقها المحتوم كنسوة ذاهبات إلى المقابر يوم العيد، يتشحن بالسواد ويعدن في المساء بعد حوار طويل مع الموتى يعيد إليهن ابتسامة وغمزة عين وراحة في باطن القدم لم يعرفنها منذ زمن طويل”.

بداية من عنوان النص يؤكد يماني استراتيجية الحذر من كل ما يدور خارج الغرفة. فالوقوف في المنتصف أكثر أمانًا من التقدم تجاه الأبواب والنوافذ، ومحورية العنوان جعلت منه مشجبا رئيسا تتثبت عليه المقاطع الشعرية بامتداد الديوان مما يؤكد وحدة التجربة وتكاملها سواء على المستوى البنائي أو الخطابي.

صياد أعمى

تستخدم نصوص الديوان العديد من الضمائر المتواترة التي تتحد وتنفصل في مواضع عدة مما يبث شعورا بالقلق المتواصل ومحاولة استقطاب الفرائس المهملة من أجل خلق حياة موازية للعالم الخارجي، وبالرغم من ضآلة حجم هذه الفرائس إلا أنها تظل تؤرقه كالدودة التي تخترق الجلد، نباح الجراء المتواصل، وخيوط العنكبوت التي تنسج شباكها كصياد أعمى. في لون رمادي كثيف تتحرك الذات الشاعرة حيث الضباب المتواصل ومحاولة الاندماج بين الغربة الذاتية وغربة السياق «المكاني/ الزمني» مما يجعل المقاطع كما لو كُتبت على شرائح موزاييك متنافرة، وهذه العلاقة المتنافرة بين طرفي المعادلة «الحضور/ الغياب» تأكيد على اغتراب الذات في عالم استمرّت خلاله إخفاقاتها المتواصلة من أجل أن تعيد الأمان إلى أحداثه اليومية، ومن هنا يمكن القول أن الغربة لا تتأتى فقط من السياق المكاني أو الزمني بل من الكيوننات الناقصة التي تحاول أن تكملها في محيط الآخر. كذلك تبدو محاولة صناعة الوهم الشعري هنا طريقا نحو تسريب الطمأنينة إلى العالم الموحش بكل نبراته الصارخة.

“أطوح ذراعي كما كنت أفعل دائما في بلاد أظنها بلادي…”. ولأن هذه المحاولة سرعان ما تلقى حتفها في إحدى البيوت وتختنق في منتصف الحجرات، تصبح مراقبة العالم من وسط الغرفة -حيث التمدّد على السرير وتوسّد الحجر بعد إحكام توثيق الأقمشة البيضاء- الرهان الرابح للنسيان والموت البطيء.

“فأنت في منتصف حجرة وفي منتصف الحجرات ليس على المرء سوى أن يتمدّد واضعا طوبة تحت رأسه وفي ملابسه البيضاء المشدودة بإحكام على عظامه يمكنه بالكاد أن ينسى”.

وبالتالي فإن فهم العالم الخارجي يبدأ من الذات وطاقتها الكامنة التي تندفع في مسارات مختلفة من أجل استنباط الإطار الذي يحيط بها، فالشخوص والسلع والمفردات الزمانية والمكانية كلها من ملحقات الذات وليست بجزء منفصل عنها، وبالتالي فإن الذات التي تتوسط العالم كنواة مؤسسة تعدّ في ذاتها كونا مصغرا وأيّ محاولة لرصدها وفهمها بالضرورة إنما تعني تأطير العالم وتحليله بكل ما يتصل به من هشاشة وضعف.

تحديقة عوليس

الجانب الآخر تحضر الميثولوجيا الإغريقية بالنص ليس عن طريق الأقنعة الشعرية واستلهام التراث، ولكن من خلال التقاطع الفكري بين رحلة عوليس من أرض لأخرى ونزوح الذات الشاعرة من زمن لآخر باعتبار الألم عنصرا مشتركا للإنسانية جمعاء. في فيلم “تحديقة عوليس″ الذي أخرجه اليوناني «ثيودور أنجلوبوليس» عام 1991 يخوض البطل رحلة شاقة من أجل اكتشاف جزء مهمل من التاريخ -عدة لقطات مفقودة من أول فيلم يوناني صامت- وذاته وفي نهاية المحطة الأخيرة للرحلة يكتشف أن الألم والقهر عامل مشترك لدى النفس البشرية.

“سأخبرك عن شجرة الليمون في حديقتك/ عن النافذة الباردة التي تسمح بدخول ضوء القمر/ سأقص عليكم رحلة/ رحلة الليالي الطويلة/ وبعد ذلك كل الليالي تأتي/ ما بين عناق وآخر.. بين نداءات العشق/ المغامرة البشرية جمعاء/ القصة التي لا تنتهي”. المشهد الأخير فيلم “تحديقة عوليس”

وبالتالي تدرك الذات القلقة حجم المأساة خارج النافذة المشرعة وشجرة الليمون الوارفة التي تنتظر بعض العصافير أسفلها لن تبقى للأبد فسرعان ما ستفتك شجرة زيتون أخرى بطعامها وتبقى الذات وحيدة في العالم الآخر حيث ترصّ بعض الكلمات. “أقول وداعا لشجرة الليمون، وداعا يا شجرتي العزيزة، ربما التقينا في عالم أفضل أكون فيه شجرة ليمون وتكونين فيه شخصا يرصّ الكلمات بجانب بعضها في الليل ويبكي”.

سطوة الأنثى

من البداية يتضح أن النصوص تتناول علاقة شاقة بين الذات كفريسة والأنثى كصياد يصنع فخاخه بمهارة. ليس على الذات أن تختار أو تتحاور عليها أن تنصاع فقط لقوانين العالم وأن تدخل ببطء في متاهات متصلة حيث كيوننات الأنثى الناقصة تجعل من محاولات التلاقي والمودة في اضطراب متواصل. “كيونتك الطائشة في الفراغ اليوم رأيتها بعيني واهتززت في مكاني، تأكدت أن في هذه النقطة البعيدة تكمن حياة لن يمكنني أبدا أن أدخلها”. ولأن العلاقة كدالة منقوصة فهي لا تثبت عند منصة ما وربما تتسلل رهافتها إلى بعض مواضع النص دون تكلف. “نهر آخر يمتد فوق بطنك/ نهر من زغب لا يرى ولا يمس/ أراه وألمسه/ أنا عقلة إصبع صغيرة/ فوق بطنك/ أنا مركبة شراعية/ أنا رغوة النهر في مصبّه الأخير”.

ولأن المعارك الخاسرة قررت أن تذهب أدراج الرياح: “كانت الشعيرات الدقيقة قد قررت أن فجأة أن تهدأ”. لذلك فإن “الرجل الذي خرج مفعما من بيته ليتمشى بحذاء المنزل، وجدها تقف وراء الباب ولم يلتفت إليها”، ومن هنا أصبحت الأنثى جزءا من جسد الذات الشاعرة التي اكتست بشباكها لذلك تخبرنا الذات: “شعراتك الساكنة في السرير، في الحمام، على ملابسي، فجأة ودون انتظار لملاقاتها أجدها هناك تلمع في وجهي”.

ولأن الأنثى تواصل دائما حضورها وسطوتها فإن المجال الذي تتفاعل فيه مع الذات يتماهى حيث تتداخل الأعضاء الصلبة وتتحور إلى أجساد مطاطيّة يشبه كل منهما الآخر. “اليوم أجد رقبتي وقد أخذت تماما شكل رقبتك..”. ، ولأن الذات تصطدم بشكل متواصل بالواقع فإن الإحساس بالغربة والفقد يلازمها على طول فقرات النص. “في مدينة غريبة تطؤها قدمي للمرة الأولى، أبحث محموما عن بيتك في الليل اللانهائي”.

في نهاية المطاف تجد الذات نفسها كمن يرتكب جريمة دون أن يعرف عنها شيئا، حيث يقف وحيدا في منتصف الساحة يتلفّت حوله ممسكًا بدليل الإدانة بين كفيّه دون أن ينطق بكلمة واحدة. «اليوم أمضي في الشارع مرعوبا، سيارة تشبه سيارتك، شعر فتاة قريب من شعرك، حذاؤك وحقيبة اليد».

في انتظار الموت

في الجزء الثاني والأخير من الديوان تبدو الذات في حالة استسلام وانتظار لنهاية محتملة، تكرّر أفعالها اليومية وتمرر أقساطا مناسبة من الهدوء والطمأنينة إلى زوايا النص، تنجح في بعض المواضع وتفشل في الأخرى، تعيد دورة الحياة اليومية في تأمل للطبيعة وصيرورتها، تحاول اختراع عالم موازٍ للعالم القائم تستعين من استغلال لأيقونات الغرف والمرايا العاكسة للصور. «عالق في خشب السرير يداوي العرق بملابس جديدة، يكوّم المبتل منها في أحد الأركان ولا يخفيها عن ناظريه، يتركها قريبة منه، لا رائحة لها لكن رطوبتها تعينه على نوم آخر يقترب شيئا فشيئا». تبدو المقاطع الشعرية في هذا الجزء أشبه بالكتابة على شرائح موزاييك، فكل مقطع ينتقي صورة لشخوص وأماكن تتقاطع جميعها مع الذات في مواضع حسية أو جسدية كأن يقول: “حمله أخوه بين يديه وسار به تحت الشجرة، وضعه هناك ثم أغلق الباب بحجر كبير وسدّ منافذ الهواء”.

يواصل الشاعر علاقته الهشة بالحياة التي يوشحها الضجر حيث يبدو السرد أقرب إلى فضفضة يومية؛ “يحدق في رماد السجائر وأحيانا يدسّ إصبعه هناك، يهبط الكتل الصغيرة الهشة وينام بجانبها”.

تزيل الذات هذا الالتباس المقترن بالنص في أحد المقاطع الأخيرة، والتي تنهار عندها طاقتها الكامنة في مواصلة التجديف في نهر الحياة، ويتحوّل التلاشي إلى مغناطيس كبير تلتصق به العادات اليومية وتتعلق على أطرافه مشاجب اليأس.

“صنع لنفسه أقماطا من القماش، حشاها قطنا وخاطها بنفسه لتناسب حركة رجليه القصيرتين. الماء الذي تسرب لن يعود إلى مكانه، ستشربه هذه الأرض الجديدة. كان يضحك متذكرا حكمة أمه: كبيرنا كصغيرنا. كانت الأقماط قد أذنت بعودته، لقد كان صغيرا جدا لدرجة أنه سيتلاشى نهائيا عما قريب”.

نصّ يماني هنا لا يهتمّ بالزخرفة الشعرية أو البناء التراكمي، إنه سردي بامتياز تتداخل فيه الألفاظ والرؤى المتعددة من أجل بناء شريط سينمائي أقرب إلى المشاهد السريالية المتلاحقة، كأنه مشهد لحلم على خلفية بيضاء منزوعة الحدود، النوافذ، الستائر، والجغرافيا. إنها الكتابة الشعرية الحرة التي لا تحتاج إلى سياقات وقوالب جاهزة كمن يحاول أن ينتزع كل مفردات عالمه ليبقي فقط على بعض الصور (الفوتوغرافيا) ودفاتر الذكريات التي يبقى الزمن بطلها الأول والأخير.