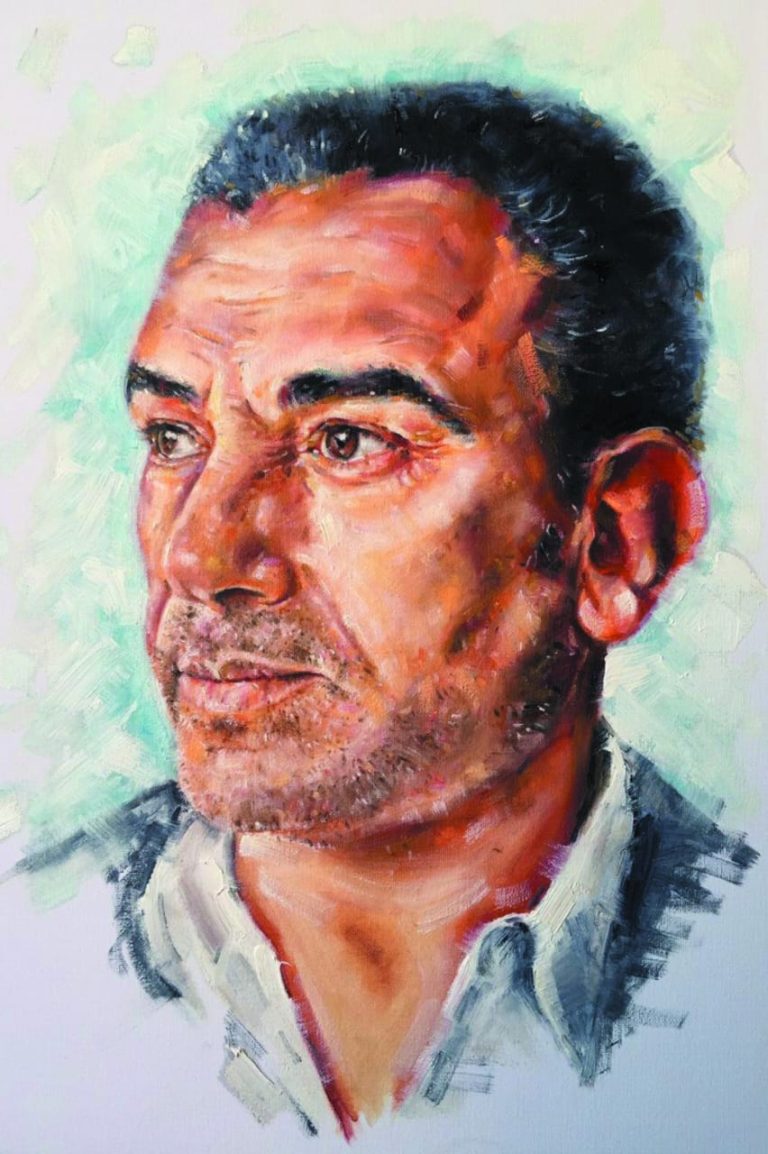

أحمد الشّهاوي, شاعر موجوع بالفقد حدّ الفجيعة. ذنوبه وحدها خطاياه التي يتهجّى, وكثير أو قليل من العشق المعمّد بإشارات في النصّ والمعنى, وشما يدلّنا عليه:

«لم أخن

ولم تفعل يداي الخطأ

لكن ظهري

صار أرضا للسّهام».

كاتب مولع بالترحال, لا يستقرّ إلا ليحزم الأمتعة إيذانا برحلة جديدة, ولكنها غير مسبوقة, رحلة في مساحات الورقة, في عتماتها, وخزا لأبجدية حرف يأبى الانصياع والتلوين.. جوّال في أرض الله الواسعة, شفيفا, يوصل المشرق بالمغرب, عار إلاّ من الرؤيا يطلبها, فتلين وضّاءة راضية منصاعة مرضيّة.

أحمد, هكذا اسمه, بلا تنقيط يتشكّل, إلاّ من همزة منصوبة على عمد تتقدّمه, يستحثّ بها هذا الهزيع ما قبل الأخير من صَـلبه المتمنّع أبدا.. «مَيَاسِرِيٌّ» برهانه:

ما جئت إلاّ

لأروي الأرض من عطش

لأسمع صوت الملائكة

لأرغم الموت على الفرار

لأمتلك فُقداني المتكرّر».

شاعر قلق, مهجوس بسؤال / الأسئلة, وبحرقة البحث. مشّاء يصل, ولكن لتمتدّ رحلته اتّساعا وتيها فلا يصل.

عن الشّعر والشّعراء, والحداثة. عن «أحاديثه» وعن «وصاياه». وعن الكتابة وعوالمها وعن قراءاته ورؤاه الفكرية والثقافية والجمالية, إلتقيناه (على هامش ندوة الرواية العربيّة والشّعر المنعقدة مؤخرا بمدينة قابس). وعلى مدار ثلاث جلسات موصولة, وإن تقطّعت, فكان لنا معه هذا الحوار:

ـ أحمد الشهاوي, ما الكتابة بالنسبة إليكم؟ إلى أين تتجه خطاك, وأنت تعبر عتمات هذا الزمن المثخن بالجراحات؟

لي أمكنة كثيرة, ولكن الأمكنة التي أعيشها ووقرت في روحي قليلة. على الرّغم من تجوالي, وسفري, وسياحاتي في الزمان والمكان. لكن يظلّ المكان الأوّل, أقصد قريتي التي شهدت الطفولة والصبا والشباب, هي المكان الذي أعود إليه كلّ ليلة, أحنّ إليه, وأذهب إليه بالذاكرة. ولولا انشغالات الحياة لانتقلت, وعشت في هذا المكان الأول الذي أوصيت بأن أدفن فيه إلى جوار أمي وأبي وشقيقتيّ سعاد وزينب, وأهلي بشكل عام.. هذا المكان الأول يبرز كثيرا في كتاباتي, فكلما أوغل الشاعر في الروح, ومرّت سنة على قلبه, يعود إلى القرية. المطارات والطائرات أمكنتي, وفضاءات العبور. خصوصا في العشرين عاما الأخيرة, لكن الفنادق أمكنة حميمة. لأنّها شهدت جزءا من تجربتي الشعرية الروحيّة. لا شكّ, أنّ هنالك أماكن لا تنسى, لأنّها مثلما شغلتها, شغلتني, وظهرت في نصوصي.

البحث عن مكان جديد, دائما, ما يؤدّي إلى المكان القديم الأوّل. وفي كل بحث عن مكان ما, هو بحث عن كتابة أخرى. كتابة تؤدي إليّ, أو على الأقلّ, تقرّبني, أو تحاول أن تكونني. لكنّي في كل مرّة أشعر أنني أخفق ولا أصل إلى ما أريد. فأعيد التجربة, وأعيد البحث علّني أصل, ولكنني لا أصل. لأنني أعرف جيّدا أن الوصول نهاية المطاف. وليس بعد خط الوصول طريق, لأنه النّهاية, أي الموت, والشّاعر الذي يصل إلى الذّروة, حتما, النّهاية تنتظره. ولو لا أنّنا نمارس إخفاقاتنا في كلّ نصّ, لما استطعنا أن نكتب جديدا, أو أن نملأ أرواحنا بالشّعر

.

ما بين شكل المكان, وشكل النصّ, أتحقق, وأحاول أن أعثر عليّ. فربّما في رحلة البحث عن المكان والقصيدة معا, قد أصل إلى النقطة, خصوصا, أن اسمي أحمد, وهو كما ترى, خال من النقاط, وعار من أية نقطة, هذه النقطة هي الذروة التي أبحث عنها, أو بلغة العشق «الأورجازم» التي يسعى كل إمرئ أن يبلغها قبل أن يموت, فالسّعي إلى الذروة رحلة بحث ليست مستحيلة, لكنها محفوفة بالشّوق والشّبق والشّوك والشّذور من المعارف والإشارات والتلويحات والمواقف.

أنا في مكابدة مستحيلة مع الحبر, دائما متشكّك في سواد هذا الحبر. فالحبر الذي يسيل من قلمي, يجعلني طوال الوقت, متشكّكا ومهووسا بالأسئلة, لدرجة أننّي عندما اخترت نصوصا من أعمالي لأنشرها في كتاب مختارات شعريّة, صدرت في أربع مائة صفحة, أسميتها «مياه في الأصابع» والعنوان, كما ترى, متشكّك, ونسبي, إذ رأيت وقتها, أن كلّ ما كتبت, وكان وقت ذاك خمسة أعمال شعريّة, إضافة إلى كتابين نثريين هما «كتاب العشق» و«أحوال العاشق», هذا الاختيار وتسميته المختارات, كان محطة فاصلة بين مرحلتين في حياتي, في رؤيتي للكتابة, ومساءلتي لذاتي عمّا قدّمت من شعر. وأظنّ أن الشاعر قادر على محاكمة شعره, فهو حكم عدل, وقاض حاسم, يستطيع الفصل في ما قدّمت يداه وما أنجز من كتب.

كتاباتي بالأساس سيرة لروحي, تتعدّد في أبنيتها ولغتها. صحيح أننّي لا أكتب الرّواية, ولكنّك تستطيع أن ترى رواية شعريّة, ذات سياقات شتّى, لكنها ملمومة بشكل فنّي, يقدم نصّا طويلا, ذا أمكنة مختلفة, ووجوه تتعدّد, بتعدّد سنوات حياتي وتجليات روحي. والحركات الأساسية في موسيقى الموت والجراحات التي عشتها. إنها كتابة, قبل أن تصل القارئ بي, هي بالأصل, تصل روحي, لأنها نوع من التطهّر, أو غسل الرّوح, أو نثر الآثام على كثرتها, في الورق.

في هذه الكتابة, حاولت أن أكتب صورتي الذاتية التي هي أساسا بنت الحياة, والمعيش, والأمكنة التي رأتني أو رأيتها. إنّ روحي في هذه الكتابة, كانت قابلة لكلّ صورة أردت أن أكون عليها. حتى الآن ما أزال أرى أن هذه الكتابة, محاولات تسعى إلى التّعبير عن هواجسي, وآلامي وانكساراتي وأشواقي ووصولي الذي ربما لا يكون وصولا إلى شيء.

ـ في شهادتكم حول مسألة التجنيس/ تداخل الأنواع، تحدّثتم بأن لا قداسة عندكم للنوع. وبأنّ الكتابة هي القاعدة وليس النوع. منطلقا من أنّ التصنيف ما هو في الحقيقة سوى حدّ لسقف الكتابة, وتحديدا لسماتها باعتبارها, أي الكتابة, «تنمو في اتحاد الأجناس وتترقى في الأمشاج, وتفارق أرضها في التداخل والاختلاف». هل نعتبر هذا دعوة صريحة منكم لكسر النمط وإلغاء الأنواع والأجناس؟ كيف تنظرون إذا لمسائل التنظير, والقواعد الضابطة للجنس الأدبي؟

دعني أوضح المسألة هنا, فأنا أفهم النوع فقط في العلوم الطبيعية كمفهوم, لكنّني لا أستسيغه في الكتابة التي هي بنت الشاعر, كمثال, وليست بنت عالم النبات أو الحيوان. فالنوع الأدبي يتغيّر جماليا, وتتطوّر بنياته, ولم يعد ثابتا أو جامدا, بل إنّنا نراه في ثقافات أخرى يسجّل اختراقات متسارعة علينا أن نقرأ دلالتها الفنيّة.

ولا ننسى أنّ هناك أجناسا أدبيّة انقرضت أو تركت أو أهملت, هل آخذ «الوصايا» مثالا على جنس أدبيّ متروك ومهمل, حاولت إحياءه في كتابي «الوصايا في عشق النساء» – بأجزائه المختلفة -, إن جنسا كهذا, لم يتطور, ولم يدرس علميّا, بل نادرا ما نجد عنه إشارات أو دراسات في كتب المتخصصين في تاريخ الأدب.

سأحترم أرسطو في كلامه عن فنّ الشعر, لكنّني لن أجعله بياني أو سقفي في رؤيتي للشّعر, وستكون إجابتي دوما: إنّ من الصعوبة بل من المستحيل أن تخضع الكتابة للتجنيس.

فالمزج ليس تجريبا, لكنّه أداء طبيعيّ وفطري للتعاشق, تعاشق جنسين أو أكثر, سأستعير «وحدة الوجود» من ابن عربي, وأغيّر الوجود بالأجناس باعتبارها وجود خالق النصّ ومنشئه.

أظنّ أنّني أعيش في زمن التخلّص من الجنس الأدبيّ, بل ونفيه وإقصائه من خريطة الأدب. إنّني أرتاح كثيرا في ألاّ أكون واحدا, بل الواحد في اثنين حيث الحلول والاتحاد.

فمن عاش إلغاء الحدود, لن يحبّ أن يعود مرّة أخرى إلى أقفاص النّوع, وسجون الأجناس. إذ لا يوجد نصّ الآن لا يتحكّم فيه «التناص» بالمفهوم الواسع للمصطلح.

ومن ثم أثق في الخلخلة والزّلزلة والتحطيم لكلّ تصنيف مسبق وضعه عالم أو فقيه أو فيلسوف أو منظّر.

بعد مساءلة النّوع والشكّ فيه, وأحيانا الحكم عليه بالإعدام مستخدمين حبل الجدل والحدس والبحث والكشف, كي نصل إلى كشوف جديدة, فلا بدّ من كسر النّمط, والتمتّع بمرونة وحيويّة في التخلّي والإلغاء وعدم الرّهبة من الأسماء الغربيّة الرنّانة التي كرّست للنّوع الأدبيّ, وقعّدت ونظّرت له. خصوصا أنّ أسماء أخرى جاءت بعد ذلك ونقدت تلك التنظيرات والقواعد الخاصة بــ «الجنس الأدبي».

لا شكّ أنّ النوع سيبقى محتفظا باسمه, فالشّعر شعر, ولكن لن يتخّلى الشاعر عن الثورة والتطوّر, والإلغاء والنّفي للحدود والاشتراطات, وتجاوز القديم, وخلخلة المعايير التي سادت كثيرا وكانت سببا رئيسيّا في ألاّ يصل الشّاعر إلى سماء روحه, وألاّ يبارح «المانيفستو» لسنوات طويلة من شعرنا العربيّ.

إنّ التجنيس ليس إلاّ تصنيفا بحتا, وعلينا أن نعوّل على النصّ, لأنّه الأبقى والأكثر خصوبة بحكم عدم نقائه وصفائه على المستوى النوعيّ, فكلّما وسعت سماء النصّ واستوعبت السّابق والحاضر والمجايل, صار النصّ قادرا على التحقّق والعيش والاستمرارية بحكم غناه وتنوّعه وفرادته, إذ هو فرد وجماع نصوص, ومصهر لأقوال وإشارات وتلويحات.

أعوّل دائما على المتلقّي الذي يقرأ النصّ دون أحكام ونظرات مسبقة من شأنها أن تكبّل القراءة, وتنشغل بالجنس الأدبيّ بدلا عن أن تنشغل بجماليات النصّ وفنيّاته, فلا شكّ أنّ مستوى القراءة مهمّ في فهم النصّ وفتحه على آفاق وتأويلات عديدة لا تتسم بالأحاديّة والضيق سواء أضيفت صفة أجناسية أم ترك النصّ هكذا حرّا من قيد الجنس أو أسر النّوع, لأنّ النصّ في حريّة الترك يتعدّد وتزداد تأويلاته, خلافا إذا صنّف, ودخل إحدى المراتب, وتنمذج وصار في قالب.

نعم الكتابة عندي إسقاط للحدود.

ـ بعيدا عن اشكالات الجنس والنّوع, كيف تقيّمون راهن المدوّنة الشعريّة العربيّة؟ وهل تعتقدون بأنّ منجزنا الشّعري قد استطاع أن يتجاوز بالفعل, ما حفّ به من مآزق ومطبّات (تقنية وأغراضيّة) لازمت مساراته وصبغت ملامحه على امتداد تاريخه المعاصر خاصّة؟

هناك مشكلات حقيقيّة مازالت تنخر واقع هذا المنجز في مكمن. أنا أزعم أنّ تراكمنا في حاجة إلى مراجعة و تمحيص وإعادة قراءة و تحليل.. لقد اكتشفت, أو هكذا بدا لي, أنّنا نحن العرب, مازلنا هواة شعر, لا تتعجب يا صديقي, فنحن لسنا كتاب شعر, صحيح أنّنا نكتب الشعر, ولكنّنا مازلنا أصحاب مجموعات, ولسنا أصحاب كتب شعر أو سياقات شعريّة. تعلم أنّ المجموعة هي ترجمة لـ«collection» من الأنقليزية بينما نحن في الأصل أصحاب الكتب

القرآن كتاب, الأحاديث القدسيّة كتاب, الأحاديث النبويّة كتاب, فكرة الكتاب عربيّة بامتياز, فكرة السّياق الواحد. خذ مثلا الجاحظ تجد «الحيوان» هو جمع لكنه في كتاب. أبو حيان التوحيدي «الإشارات الإلهية», حتى في الجمع نجد كتابا. فالجمع كذلك سياق. أمّا جمع القصائد في كتاب, هكذا, لا تعني أنّها كتاب! أن نكتب دون سياق أشياء متناثرة مبعثرة, ليس بها روابط, ولا يجمعها سوى الغلافين. أنا لا أعدّ هذه كتبا شعريّة, ربّما أصدق وصف لها, هي أنها مجموعات شعريّة

مسألة أننا مازلنا ننتظر الإلهام والوحي! هذه الأشياء لن تأتينا أبدا, علينا أن نذهب إلى الشّعر, إلى الكتابة. ومن المؤكّد أننا سنحصل على نتائج. على الشاعر أن يذهب إلى القصيدة, والقصيدة تأتي إليه, ويلتقيان في منتصف الطريق. هنا يحدث اللّقاء المتوقّع, أو غير حتّى المنتظر, أو المرتقب. بمعنى هو أنك, لا تتحرش بالقصيدة, وهي لا تتحرّش بك. هي تريدك وأنت تريدها, بالضّبط كما لو أنها عمليّة عشق. علينا أن نعشق القصيدة, ولكن بشكل دائم, الكتابة, كلّ كتابة, تتطلّب أن نكتب بشكل دائم. هذه مسألة حيويّة, أقول ان الوحيد الذي كان يذهب إلى الكتابة بشكل دائم ومنظم, ونجح في ذلك, هو نجيب محفوظ, طبعا هناك محاولات لآخرين وقد نجحوا. خذ مثلا جمال الغيطاني, لكن, هذا لا يعني أنّ كلّ ما كتب نجيب محفوظ هو في مصاف العمل الممتاز أو الجيّد, ولكن في إطار هذا التّراكم هناك أعمال مهمّة, وأعمال لافتة وكبيرة ولكنّه كان لديه خطّة سنوية لإنجاز أعمال عدّة.

عندما تراجع سيرة نجيب محفوظ, تجد أنّه في سنة واحدة كان ينجز ثلاثة كتب أو أربعة كتب أو كتابين على الأقل. لكنّه كان دائم الكتابة, فكرة أن الشّاعر خليفة على الأرض وأنه نبيّ يوحى إليه, فكرة مغلوطة. على الشاعر أن يكون أسير الحريّة, وليس أسير أفكار بعينها أتتنا من الرومنسية القديمة.

أنا أعتقد أننّي تغيرت كليّا منذ سنة1991, عندما كنت في الولايات المتحدة الأمريكية. فقد تهدّمت عندي هناك فكرة الكتابة بالليل, فكرة أن الليل صديق العشّاق وأيضا صديق الشعراء, هذه فكرة عجيبة جدّا, وأنا لا أدري من أين وصلت إلينا. علاقتنا المهووسة بالقمر, مع أنّنا إلى حدّ الآن مازلنا نعتقد بروعة هذا الكوكب حتى بعد أن أظهره المنطق والعلم, كأبشع كوكب في نظامنا الشمسي قاطبة, جماليا, على الأقل. فنحن مازلنا نتغنّى به وبنوره وجماله, مع علمنا سلفا بأن ما يظهر منه هو في الأصل جمال آخر, ووهج آخر, ونور آخر لكوكب حقّ, هو الشمس. نعم تستطيع أن تكتب أجمل النصوص الشعريّة صباحا, أو فجرا, أو ظهرا أو عصرا.

في السنوات الأخيرة من حياة محمود درويش كان لا يكتب إلاّ نهارا, في الصباح, بعد ذلك هو حرّ الحركة, وحرّ الروح, وحرّ العقل, أن يقرأ أو يتابع أو يشاهد كرة القدم. ومحمود درويش كان مولعا بمشاهدة مباريات كرة القدم, ومشاهدة الأفلام المصرية القديمة أيضا. بالتالي تهدّمت لديّ فكرة الكتابة بالليل. أفكار سيئة سكنتنا نحن الشعراء, وهو أنه كلّ ما يأتي من الشاعر هو مقدّس

لأنه لو عدنا إلى علاقة «إزراباوند» «ب أليوت» في مسألة الشّعر وأقصد هنا «الأرض اليباب»ف لولا أنّ هناك عبقريا اسمه «إزراباوند» قرأ «الأرض اليباب» وحذف ثلثيها, لما كان عندنا هذا النصّ الذي عدّ أهمّ وأجمل نص شعري في القرن العشرين. فكرة أن يكون هناك آخر ليقرأ, أو يعيد القراءة. والشاعر نفسه, يمكن أن يكون هو آخر, بمعنى أن أبتعد مسافة شهر أو شهرين أو حتى سنة عن نصوصي التي كتبتها وأكون غريبا عنها, وعندما أعود إليها فإنه إمّا أن أتخلّص منها أو أن أغيّرها, وأنقحها. وأفعل مثلما كان يفعل العرب القدامى في مسألة الحوليّات مثلا

. هذه الحوليّات التي كانت تكتب على مدار العام ويبدأ طول الوقت يذكّرها, أي يخصبها, ويجعلها تتهيأ.

ـ ولكن كيف تنظرون إلى هذه المسألة, أنا أعني هنا مسألة تدخّل العقليّ في ما نكتب من نصوص شعرية؟

الشاعر بطبيعته ناقد نفسه، وقارئ نفسه، قارئ ذاته. ويعرف ماذا يقدّم، نعم الشّعر لم يعد فقط بالفطرة أو شعر العفويّة، أو مثلما كان يحدث في المدينة العربيّة القديمة. الشاعر الحقّ، يعرف أنّه شاعر جيّد، أو شاعر متوسّط القيمة، أو محدود. كلّ شاعر يعرف قيمته من الدّاخل. لذلك نجد أن شاعرا يذهب نحو الرواية مثلا، هذا الكلام لم نستطع أن نقوله في هذه الندوة. ولكن تأكّد أن تسعين بالمائة من الشعراء الذين ذهبوا نحو الرواية، لم يتحققوا في الشّعر, ورأوا أنّه, ربّما يكون في تعاملهم مع جنس أو نوع آخر، ربّما، ينصلح حالهم. أو يتحققون من خلال ذلك، وأظنّ أنّ بعضهم قد نجح في ذلك. وهناك من لم ينجح، لا في الشعر، ولا في الرواية.

نعم أصبح الشعر معرفة، والمعرفة تتطلّب عقلا يسقط المترهّل، ويزيل الزوائد. القصيدة جسد وعلى الشاعر أن يشذب ما ترهّل من هذا الجسد، كلّ الزوائد لا يعوّل عليها، كما الجسد تماما، هذا يحدث كذلك في الشعر، هذه من مآزق الشعر العربي اليوم، وهي مآزق متعدّدة. وأعتقد أنّ من أبرزها إثقال القصيدة بالشرح والتفسير. يعتقد بعض الشعراء أنّ القارئ جاهل وينبغي أن نشرح له القصيدة، ونفسّر له ما نقوله في القصيدة، في النص

هذا التفسير زائد. كلّ شرح ينتقص من القصيدة، ويجب أن نتخلّص من هذه الشروحات، وهذه التأويلات. على القارئ أن يأوّل، وعلى النص أن يأول نفسه. دعني أعود إلى الشاعر صلاح عبد الصبور تحديدا. وأنا أعتقد, أنّه الشاعر العربي الوحيد الذي بدأ في فترة مبكّرة جدّا في تجسيد هذه المسألة ونجاح، خصوصا أنّها كانت مجموعة من خمسة أشخاص متكوّنة من عز الدين إسماعيل، صلاح عبد الصبور، عبدالرحمان فهمي، فاروق خورشيد، وأحمد كمال زكي، خمسة أعلام في النّقد والشعر، والدراسة، والأدب، كلّهم كانوا يقرؤون نصوص صلاح عبد الصبور قبل أن تصدر.

ويقولون رأيهم، خصوصا، عز الدين إسماعيل الذي كان أقرب العقول والقلوب والأرواح إلى صلاح عبد الصبور فكان ينصت إليه. وكأننا نعيد العلاقة، وإن كانت هنا العلاقة جماعة من خمسة أشخاص، بين «إزراباوند» و» أليوت». هذا ليس عيبا, بالعكس أنا شخصيا أفعل ذلك. أنا أستفيد من كلّ قراءة, أستفيد من قراءتي التي تتعدّد لنصّي, وأحذف, أنا حذّاف بامتياز, حقيقة الشعر حذف, أنا أجزم بذلك, الحذف مسألة أخطر, وأهم وأعمق من الكتابة. طبعا هناك نصوص إلهيّة تتنزّل على الشاعر. وهذا يحدث استثناء كما أن الإنسان درجات, أحمد الشهاوي في الصباح, ليس هو أحمد الشهاوي في المساء, وأيضا ليس هو في الظهيرة, كما هو في الفجر. هناك منازل للروح ومنازل للنفس ومنازل للعقل. والشاعر إذا ما كتب كل شيء في كتاب سيموت.

أعتقد أن الشاعر, وأنا هنا أتحدث عن نفسي, يكتب نصوصا غير مستوفاة, يعني أنها غير مكتملة, كل نصوصي الشعرية غير مكتملة, الاكتمال موت محقق في كل شيء. هذا الكمال الناقص يجعلنا نعيد الكتابة ونتواصل في الكتابة, ونكتب مرّة أخرى نصوصا جديدة.

لا بدّ من أن يتدخّل العقل, هذا مجال العقل. أن نعاود العمل على النصوص عليها من جديد, الحذف, نعم, وهذا ليس بدعة, فقد قام بها العرب قديما في الحوليّات, وقد أخذها «غوته» في مسألة التشذيب, نعم, «غوته» الألماني أخذها من العرب. صدّقني, بعد ذلك صدّرت إلينا على أساس أنها تقنية جديدة

ولكن تقنية الحذف, أو تقنية المحو كانت موجودة, وأظنّ أن الشاعر حين يمحو ويحذف ويشذب, يتحقق. وتكون كتاباته أكثر دلالة وأكثر جمالا وأكثر عمقا.

ـ في شهادتكم التي قدّمتموها في هذه الندوة تذكر أن «كلّ كتابة سارت على الصراط المستقيم, فقدت ملحها» وهذا في الحقيقة نزوع يتكرّر, تحفل به كتاباتكم, سواء الشعرية منها أو النثرية, خاما تأتي عصماء بكارتها, وإن تمنّعت فلتجنح نحو حقول غير سالكة بقدر ما تروم المخاطرة, تنزع نحو الأصيل من عوالم الموروث النابض, من الأشكال, والأنماط, والأجناس من الكتابة.

شاعر مثلي قدم إلى القاهرة, من قرية تقع على شمال السماء, اسمها «كفر المياسرة» يحدّها النيل من ثلاث جهات. قرية معزولة, نائية, لكنها قرية علم وفكر وثقافة. قرية بكورية, أظنّ أنه ليس مستغربا أن يكون القادم منها لديه طموح في أن يحاول أن يعيش حياة بكورية أيضا في المدينة, تتسم بالعفوية والبساطة والتلقائية والبحث عن ما هو تحت جلد الغموض, في عمّا هو سحري وعجائبي. فما شفته في طفولتي يشير طوال الوقت إلى الخصوصية والفرادة, سواء في المجال الصوفي أو الإرث الشعبي أو أغنيات النساء أو سلوكات المجاذيب.

هذه الأرضية التي تربيت فيها, إذ انخرطت مبكّرا في الطريقة الشاذلية, وانتقلت طفلا صغيرا يجوب القرى المجاورة سعيا لحضور الموالد والاحتفالات والطقوس الصوفيّة, جعلتني بشكل تلقائي أن أذهب إلى الأشياء التي تشبهني حتى خارج مصر, وقد أتيح لي مبكّرا أن أذهب إلى عوالم غامضة منذ شبابي إلى بلدان ما حلمت أن أسافر إليها أبدا, هذه الخلفيّة جعلتني أذهب إلى الارث الديني والصّوفي والعربي, ولعلّ محاولاتي في تنمية وتطوير بعض الأشكال القديمة التي أراها جديدة, هي محاولات نحو كسر النموذج والتخلّص من الأنساق الموضوعة والابتعاد عن النمط الذي وجدناه محروثا وجاهزا عندما بدأنا الكتابة. لأنه ما قيمة كتابة تتأسّس على كتابة موجودة سلفا؟

فالسير في الأرض المحروثة تمنح الشاعر طمأنينة واستقرارا, في حين أنّ الكتابة في أصلها هي ضدّ الاستقرار والطمأنينة, أحاول أن لا أكون أسير شكل عرفت به, أو صار يميّزني, فأنا لا أريد لنفسي أن أكرّر ما كتبت, إذ في التكرار موت مؤجّل, لكنّه, فضيحة علنيّة للقارئ قبل الناقد, وهي تعرية للشاعر. أنّه لم يعد يستطيع الفكاك من أسر نمطه أو الشكل الذي عرف به والذي أحاول طوال الوقت أن أتمرّد على ذاتي وأخرج من شرنقتي. صحيح أنّ في الخروج مخاطرة, لكنّها الكتابة التي أراها اجتراح دائما ومخاطرة حتى آخر نفس, أعرف أنّ الشاعر يكتب نصّا واحدا طوال حياته ولكن على الأقل ينبغي أن يكون هذا النص متعدّد في البناء واللغة, أو يقدّم تناقضات الشاعر, وإخفاقاته وهزائمه, كما أنّني أرى إذا بقي من الشاعر عشر قصائد فريدة, غير مقروؤة تشكّل ديوانا واحدا صغيرا, فهذا أقصى أماني الشاعر. فالكتابة المتعدّدة هي كتاب واحد, يحمل اسما واحد بعناوين مختلفة.

الكتابة صعبة وأنا أهرب منها إلى القراءة. فمازلت أراني قارئا محترفا وكاتبا مازال في مرحلة الهواية غوايته الشعر وإن كنت في بعض الحالات أراني أتأرجح ما بين الهاوي والمحترف.

ـ عندما تكتب, بماذا تفكّر؟ أعني لحظة الكتابة, بماذا ينشغل أحمد الشهاوي؟ ما متكآتك الفكرية والجمالية؟

لحظة الكتابة, أظنّ أنّني أتلخص منّي, أقصد التخلّص من ماديتي, يعني أعود إلى الطفل فيّ, بمعنى آخر أعود إلى الكائن القروي الذي هو حقيقتي, لأنني مازلت أرى أن أهل القرية هم الأكثر شفافيّة ونقاء وبساطة في كلّ شيء.

أكون كائنا آخر عند الكتابة, وأتخلّص من أعبائي لدرجة أنني أكتب أشياء, أحيانا, عندما أعود إليها أجد الآخر لا يصدّق أنّها صدرت عنه, إمّا لفرط غرابتها, أو لتسجيل لحظات ضعفي التي هي كثيرة في حياتي. ففي الواقع لا أحد يحبّ ضعفه. لكن الشاعر خلق ليكتب ضعفه, وهزائمه المتكاثرة. فالشاعر لا يستفيد من هزائمه إلا في الكتابة. قد يخجل منها في الواقع لكنها في الحقيقة هي إرثه وكنزه الذي لا يفنى.

في الكتابة أو في لحظتها, وهي كثيرة عندي أستعيد كلّ النسيان وأتذكّر ما مضى. وتتدفّق التفاصيل الصغيرة والشؤون الصغرى وأكون الذي لم أكنه.

في لحظات الكتابة يبتعد الفكري والثقافي وتكون المعرفة فقط خلفي, لا شيء أمامي سواي فأنا لا أحبّ حضور العقل في النص لأنني رأيت أن كلّ الذين أعملوا عقولهم في النص وأثقلوا كتاباتهم بالفكر والايديولوجيا ابتعدوا عن عمق وبساطة النصّ, رغم أنّهم قصدوا العمق بإعمالهم العقل بالكتابة: أظنّ أن ذهاب الشاعر إلى النص عاريا إلاّ من روحه وقلبه يجعله نقيا ومسيطرا على دولة روحه.

ـ ومسألة الحداثة كيف تنظرون لها؟

كلّ كتابة تشبه صاحبها, هي كتابة حديثة بعيدا عن النظريات والمناهج.

الكتابة الحديثة هي التي تخلق النظرية والمنهج والشاعر الذي لا يسير بالمنهج ويكتب وفق النظرية يسقط في امتحان الحداثة.

القديم لا يعني أنه صار قديما. فما زلت أرى شيوخي في الشعر والتصوّف هم أكثر حداثة من أبناء جيلي. أو من جاؤوا بعدي. أو من هم جاؤوا قبلي. لكنّنا للأسف ننهزم أمام النظرية والوافد والمستورد بمجرّد أنّه مصنوع بأياد غير عربيّة.

الحداثة بالنسبة لي هي أن أقف على إرثي الشخصي وأن تحضر ذاتي في ما أكتب متناصة مع المقدّس والبشري، في ثقافتي وحضارتي.. فالنص العربي الحديث، مثلما يُختبر في القراءة العربية, فإنّ أصعب اختبار له عندما يترجم إلى لغة أخرى, فإذا ما صار نفسه كان حديثا, وإذا ما كان من بضاعة مستوردة فسيكون «بضاعتنا ردّت إلينا» أي أنّه لا معنى لنص حديث يتأسّس على نصوص فرنسيّة مثلا, فإذا ما ترجم إلى الفرنسيّة فإنّه لا يعني شيئا لقارئه الفرنسي الذي بالطبع, سيفضّل النصوص الأصلية بلغته بدلا من أن يتواصل مع نص هجين أخذ من غيره.

ـ في قصيد «باب الوهم» من كتابك الجديد «باب واحد ومنازل» تقول:

«كلّ امرأة

منحت قلبها لشاعر

تنتظر أن ترى صورتها في القصيدة

ولهذا تتعذّب الأرض»

فأين الإشكال تحديدا يا أحمد؟ هل في المرأة أم في الشاعر أم هي مشكلة الأرض، أم تحديدا هي مشكلة تشكّل عوالم القصيدة أصلا؟

هذا جميل, أنت تعلم أنه منذ الجاهلية إلى يومنا هذا, ارتبط الشاعر بالمرأة. فهي المحبوبة والملهمة والمعشوقة والمحفّزة على الكتابة: وهناك صنوف من الشعراء لا يكتبون إلاّ إذا كانت امرأة في حياتهم. لدرجة أن بعضهم قد احترف «المحبّة»، وهي في ظنّي ليست هي المحبّة أو العشق، فهذا نوع من الوصل العابر الذي ينتهي بانتهاء القصيدة, أو ينتهي بانتهاء الكتاب الشعري أو المجموعة الشعرية.

شخصيا أعرف كثيرين هكذا, بل منهم من هم أصدقائي. وأفهم مشكلتهم مع المرأة. هذا ارث قديم موروث من أسلافنا الشعراء. كما أنّ المجتمع العربي قد سعد في تأطير وتكريس هذه الصورة, صورة الشاعر العاشق المُلهم الذي هو محور النّساء, يمشي بهنّ, ويكتب لهنّ, أو عنهنّ أو بهنّ.

ألا يمكن للشاعر أن يعيش دون نساء؟ ألا يمكن لنص شعري أن يبقى دون أن يشمّ رائحة امرأة؟ ألا يمكن للشاعر أن يكون شاعرا دون أن يكتب عن حبيبته في نصوصه

هل إذا ما تجرّدت القصيدة من أنثاها, أهي عرجاء؟ أو يتيمة الأب؟ هناك أسئلة كثيرة ما زالت معلّقة, خصوصا أنّ المرأة منذ الجاهليّة وعلى امتداد العصور تستغلّ من قبل الشاعر في الكتاب فقط. مثلما هي تستغلّ أيضا من قبل الموسيقي والتشكيلي.. ولأنّ الشعر حفظ لنا نساء كثيرات, صرن شهيرات في تراثنا، فكلّ امرأة يعشقها شاعر، أو هي تعشق شاعرا تريد بشكل أو آخر «أن تتخلّد» في قصيدته, مع أنّ الزّمن اختلف, حتى الشاعر أصبح غير قادر الآن في مجتمعنا العربي أن يذكر اسم حبيبته صراحة, مثلما كان موجودا في عصور ماضية. هذه حقيقة.

أقول ان الأرض فعلا تتعذّب عندما تطالب المرأة بحقّ وجودها في القصيدة. ربّما هو حق لها, وربّما وجودها ليس ميراثا, مطالب من الشاعر تسديده.

هذه الأسئلة التي أطرحها معك مشروعة وأرجو أن لا يقع استهجانها.. طوال الوقت أحبّ المرأة وأقدرها وأتعامل معها كإنسان علوي, مقدّس, حميم, أليف. وأنا أرفض أن تكون نهيبة لهؤلاء للشعراء الذين ينهبون كلّ شيء في المرأة. وعندما يحقّقون ما يرجونه يتركونها باحثين عن نهيبة أخرى

.

لا شكّ أن المعشوقة توجد في نصّ عاشقها ولكن عليها أيضا أن تسمو وتعلو وأن لا تطالب بتثبيت صورتها الروحيّة والجسديّة في نصوص عاشقها لأنّها بذلك تكون عاشقة لحوحا, وأنا لا أحبّ للمرأة أن تكون لحوحا أبدا

.

ـ أحمد الشهاوي, شاعر موجوع بالفقد حدّ التماهي. كلّ نصوصك تقريبا مثقلة بهذا الوجع. فما القصة يا أحمد؟

أنا ابن موت، هذه حقيقة, من عائلة يموت أفرادها في سنّ مبكّرة (في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات.. أمّي أبي شقيقتاي… إلى آخره). هذا الفقد المبكّر, جعلني أحيا وأعيش في الفقد. سواء كان موتا أو عشقا. وعموما العشق موت, والمصريون عندما يحبّون فهم يعبّرون عن شدّة عشقهم بقولهم «بأموت فيك» أي أموت عشقا. هذا الموت الذي عشته أسريا والذي خبرته شخصيّا في القاهرة صوّرته في كتابي «كتاب الموت» سنة1997, وكذا في أعمال أخرى, أي أنه قاسم مشترك في كلّ ما كتبت.

أظنّ أنّ الكتابة في الموت أو عنه, هو موت أيضا, لقد تحوّل موتي إلى وجود شعري، ورؤى عرفانية وحضور فلسفي للأشياء. إنه تجربة إضافية جعلتني أنظر إلى العالم من منظور واسع وعميق ومتأمّل.

ـ نوال عيسى, هذا المتكرّر المتلاحق الرّاهن, المستقدم.. ما حقيقة هذا الاسم وهو يتصدّر كلّ كتبك تقريبا؟

نوال عيسى, التي لم أصفها, ولم أحدّد ماهيتها هي أمّي التي رحلت في الخامسة والعشرين عام1965. إذ كنت في الرابعة من عمري, تركتني ورحلت سريعا. عانيت وتألّمت بفقدها, فجاءت كلّ كتبي «مهداة» إليها, هي سيّدة جميلة من عائلة كبيرة, أنجبت خمسة أنا الثالث فيهم, وماتت وهي تلد سادسا, كانت ولودا وسخيّة في كلّ شيء.. صارت جزءا من حكايتي, وتناولها كثير من النقاد, خصوصا صديقي الكبير الناقد والمفكّر الدكتور. محمد عبدالمطلب. أردت أن يعرفها النّاس جميعا, لأنها تستحقّ ذلك عن جدارة واستحقاق.

ـ أحمد الشهّاوي، هذه الأسماء, ماذا تعني لكم بكلّ اختزال؟

محمود درويش؟

الشاعر الذي أستعيده دائما. منحني بعض أسراره الشعرية والحياتية. وقدّرت له هذه الثقة وحفظتها. هناك حبل سرّي بيننا.

أدوارد الخراط؟

الكبير الذي أنا مدين له حتى اليوم الأخير في حياتي, قدّمني وأرشدني ومنحني ما يمنح الكبار عادة.

عبد المعطي حجازي؟

ـ كان شاعرا في بعض شعره. ومنذ عشرين سنة صار كائنا يسعى إلى الحضور دون شعر. إنّه دوما ما يؤذي نفسه رغم بلوغه الشيخوخة قبل أن يبلغها

.

أبو القاسم الشابي؟

من أوائل الشعراء العرب الذين قرأتهم وأنا في سنّ صغيرة. اقترضت «أغاني الحياة» من جار لنا هو «عصام البلتاجي». قرأته مبكرا, أدهشني في رحلتي الأولى, ولم أنس أبدا أنه مات قبل أن يكون الذي يريد. إنّه واحد من قبيلتنا باق.

يوسف زيدان؟

ـ ابني الذي أفخر به وصديقي في الشدّة وأخي في الاشراق. العائشان في نص واحد, والمسروقان من الزّمن، والذاهبان إلى الأمكنة المستحيلة. نراهن دائما على الخسارة.

الحلاّج؟

ـ لا أدري لماذا كنت أبكي كلّما قرأت إشراقه وهو يُقتل ويقطع جسده جزءا جزءا. استعدت هذا المشهد في حياتي كثيرا، خصوصا بين عامي 2003 و2006، أي ما بين صدور الفتوى الأولى والثانية لتكفيري. الحلاج ليس اسما إشراقيا في تاريخنا, إنه صديق عاش فيّ ولم أعش زمنه

.

الورقة؟

ـ من غيرها لا أساوي شيئا, خصوصا إذا كانت بلا سطور. فالسطور بالنسبة لي قضبان سجن. دائما لديّ مخزون من الأوراق البيضاء, كأنني أخشى أن يختفي الورق من السّوق. لا أحبّ أن أكون عاريا من غير ورقة. رغم خبرتي بالكمبيوتر, فمازالت الورقة هي عالمي وحبّي وحلمي, وكوني الشاسع الذي فيه أتحقّق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ