مصطفى النفيسي

الصمت

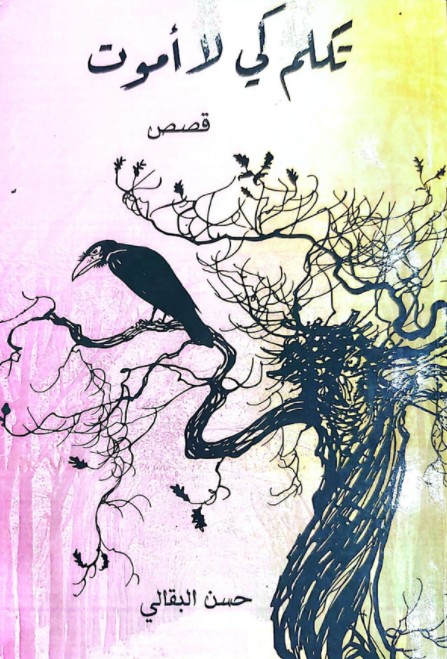

صدرت للقاص المغربي حسن البقالي مجموعته القصصية السابعة “تكلم كي لا أموت” عن مطبعة وراقة بلال بفاس، وذلك سنة 2023، والتي تتكون من مجموعة من القصص القصيرة جدا (الأقراص مثلما يسميها). ولقد ارتبط المخيال المغربي بشكل خاص، والكوني بشكل عام، كثيرا بالرقم سبعة (سبعة رجال، طبقات السماء، أبواب النار، عدد أيام الأسبوع، عجائب الدنيا…) الذي يرمز للكمال والقدسية والحظ السعيد؛ ولذلك اختاره الأستاذ حسن البقالي ليتوقف عن كتابة القصة القصيرة جدا. وهو ما عبر عنه بشكل صريح في تصدير كتابه، إذ نجده يقول: “من هذا المنطلق، إذا كان التصدير الذي صدرت به مجموعة مثل فيل يبدو من بعيد نوعا من الميثاق أو البيان المسطر لحياة القصة قصيرة جدا، فإنني أعتبر هذا التصدير نوعا من البيان المشدد على موتها”.

ولا أعرف إن كان للأمر علاقة أيضا بمجموعته القصصية سبعة أجراس التي قرأتها بشغف كبير ذات صيف قائظ بتازة.

كانت تلك هي بداية انفتاحي على عوالمه السردية الخرافية والعجائبية، والتي تتموقع في قالب شعري محبب، شبيه بمصيدة – قصيدة عسيرة، ولكن لذيذة أيضا – لا يمكن الإفلات منها.

هل يريد القاص حسن البقالي أن يصمت؟!

الكلام

لقد اشتهر سقراط بعبارته “تكلم كي أراك”، وهي دليل على قيمة الكلام، بحيث تصبح الكلمات التي ينطقها الشخص بمثابة ميزان توزن به شخصيته، ويظهر به معدنه، إن كان معدنا نفيسا أو رخيصا. والواقع أن رجلا بهي الطلعة جاء إلى سقراط متبخترا في مشيته ومتباهيا بأناقته، فقال له سقراط: “تكلم كي أراك”، وهذا يعني أن قيمة الشخص لا تكمن في جسده بل في أفكاره، بها يعرف ويظهر للناس.

ولكن القاص حسن البقالي اختار لمجموعته القصصية عنوانا مربكا هو: “تكلم كي لا أموت”، وهو عنوان مثير يذكرنا بكتاب ألف ليلة وليلة، حيث تقوم شهرزاد بسرد الحكايات للملك شهريار كي لا يقوم بقتلها، ولذلك كان لكلامها أهمية كبيرة؛ فهو يخلصها من الموت، أو على الأقل يؤجله إلى حين. فهل يعلي القاص حسن البقالي إذن من قيمة الكلام إلى درجة جعله بمثابة الترياق الذي ينجي من الموت؟ هل كان الكلام دائما محاطا بهاته الهالة السحرية التي ترفع من شأنه وتعلي من مقامه؟

لقد كان لفيتاغورس رأي آخر، حينما قدس الصمت واعتبر أن الكلام مزعج. فالمدرسة الفيتاغورية تقوم على نقل المعرفة بلغة رمزية تستعمل ألغازا سرية، وتتوخى التقتير في استعمال الكلمات. لذلك أجبر فيتاغورس تلامذته على عدم تسجيل تعاليمه كتابة. وهذا يعني الحفاظ على تعاليمه كأسرار لا يجدر بأحد كشفها، ومن أفشاها يطرد من الطائفة.

ينتقص ديستوفسكي هو الآخر من قيمة الكلام، إذ يقول: “قد يكون في أعماق المرء ما لا يمكن نبشه بالثرثرة. إياك أن تظن أنك قد عرفتني لمجرد أنني تحدثت إليك!”. وهذا يعني أن الإنسان قد يتكلم دون أن يجعله ذلك يفصح عن مكوناته، ودون أن يسمح ذلك لنا بتقييمه؛ فنحن لن نكون عنه سوى أحكام قيمة، هي في أغلبها أحكام خاطئة.

ولكن إذا كان الأستاذ حسن البقالي قد أشار من خلال عنوانه إلى أهمية الكلام، على الأقل في تأخير فعل الموت، فالصمت قد يكون حالة وجودية تعبر عن ثراء التجربة الإنسانية. فنحن نقول عادة: “الصمت حكمة”، ونقول أيضا: “إذا كان الكلام من فضة، فالصمت من ذهب”.

إن الأمر إذن ليس بالبساطة التي نعتقد، فهذا النقاش ينطوي على الكثير من التعقيد. ذلك أن هذا العنوان المربك “تكلم كي لا أموت”، أو من جهة أخرى عبارة سقراط الشهيرة “تكلم كي أراك”، يعودان بنا إلى مماحكات فلسفية شهيرة قديمة، خاصة تلك التي نشأت بين هيجل وفتجنشتين؛ فهيجل قال: “كل ما لا يمكن التعبير عنه في مفهوم واضح، فإنه غير معروف أصلا، وهو مجرد وهم”. وهنا تكمن قيمة الكلام في جعل المعنى يبرز ويترعرع ليصبح عوده صلبا ومتينا، أما فيتجنشتين فيقول: “كل ما لا يمكن التعبير عنه يجب اتخاذ الصمت حياله”. أليس هناك إذن أفكار لا يمكن الإفصاح عنها بواسطة الكلام؟!

من جهة أخرى، يمكن القول إن كتابة القصة هي نوع من الكلام، وهو دليل على أن الكلمات لها أهميتها، وهي تريد أن تفصح عن شيء ما، تريد أن تنتج معنى ما. فماذا تريد أن تفصح عنه مجموعة القاص حسن البقالي “تكلم كي لا أموت”؟

الدهشة

إن العجائبية مطية أساسية عند الأستاذ حسن البقالي من أجل الإفصاح عن أفكار وأشياء كثيرة. والبعد العجائبي، مثلما نجده عند تزفيتان تودوروف*، يحيلنا على “التردد الذي يحسه كائن لا يعرف غير القوانين الطبيعية، فيما يواجه حدثا فوق طبيعي حسب الظاهر”. وهذا يعني أن العجائبي له القدرة على الإفلات من القانون والقاعدة المألوفة، وهذا ما يتجسد في قصته “كبيت له بابان” ص 18: “انبرت قدامي باب أخرى: بوابة عالية ورهيبة كأنها جبل من الدخان”. بينما يعرف كاستيكس** العجائبي من حيث هو ذلك “الاقتحام العنيف للغامض في الحياة الواقعية”. وهذا يتمظهر في قصته “جدوى الأدب” ص 20: “واصل الأسد – كأي كائن عاقل – على درب السجال الفكري”. هل يمكن للأسد أن يفكر؟! وهل يمكن له الحديث؟!

من جهة أخرى، يعرف جورج جون*** العجائبي قائلا: “يستهدف العجائبي القارئ – المستمع، يبهره ويحتم عليه البحث عن سبب حدوث ظاهرة ما، لا يملك أحد القدرة على تفسيرها”. وهذا يظهر بشكل جلي في قصة “الحديقة” ص 33، إذ يقول: “ثمة ناعورة تغازل الماء”. كما يقول في قصة “سحب بيضاء لا تبشر بخير” ص 78: “كلما أمعن النظر في السحب البيضاء رأى صورة قبر”.

هكذا يتداخل إذن الواقعي والخيالي في مجموعة الأستاذ حسن البقالي “تكلم كي لا أموت”، إلى درجة أن القارئ يصاب بنوع من الدهشة التي تجعله ينخرط في دوامة من التأملات تكون بمثابة مدخل للتفلسف.

إن ما هو معروف هو أن مصدر هذه الدهشة عند أرسطو هو الكون وسبب انوجاده، من حيث إن الفلسفة هي: “دراسة الوجود بما هو موجود”. وهذا ما يتضح في قصته “رفقة” ص 25: “مؤكد أن الطيور أقدم من الإنسان على الأرض”، أو في قصة “لماذا سقطت غزيرا أيها المطر” ص 67، حينما يقول: “ألفى نفسه يهوي فجأة إلى العدم”.

الموت

لقد كان الموت دائمًا عالمًا مخيفًا بالنسبة للإنسان؛ فجلجامش مثلًا خرج من مدينة أوروك بحثًا عن نبتة تقيه من الموت وتضمن له الخلود؛ وكان كلما عثر على نبتة تضمن له ذلك، اختطفها منه ثعبان؛ وهكذا عاد إلى المدينة مهمومًا ويائسًا. لكن سقراط لم يخف من الموت، واستقبله بشجاعة نادرة، إذ فضّل تجرّع سمّ الشوكران على أن يهرب بالطريقة التي دبّرها له تلامذته. وهذا ما جعل تلميذه أفلاطون يزدري العالم الحسي معتبرًا إياه مجرد عالم مشوَّه. لذلك انتصر لعالم المثل كعالم يجسّد الحقيقة. ومن هنا كان التفلسف عنده هو أن نتعلّم كيف نموت، أي كيف نفصل النفس الخالدة عن الجسد الفاني. هذا تحديدًا هو ما تجعلنا نفكّر فيه مجموعة القاص حسن البقالي: التفكير في الموت. هل تعلّمنا هي الأخرى كيف نموت؟!

وإذا كان مصدر الدهشة عند أرسطو هو الكون؛ مما يجعلنا ننخرط في التفكير فيه، فإن مصدر الدهشة عند شوبنهاور هو الموت ومآل الإنسان. لذلك يصبح الموت أفقًا رحبًا للتفكير. أليست هاته هي الرَّدهة التي جعلنا القاص حسن البقالي نقف فيها؟!

إن الموت كمفهوم وكمصير إنساني حاضر بقوة في هذه المجموعة القصصية، مثلما في قصة ليالي حفاري القبور (ص74):

“يطوح السكر به في عوالم غريبة وأزمنة يتواشج فيها الإنس والجن، الموت والحياة، وتفترش سماءها الهلاوس”.

أو في قصة قصيدة عنوانها: موت (ص95)، إذ يقول:

“تحدث فيها عن طبيعة الأشياء، عن الحب والجنس والموت والسلام الداخلي والجحيم”.

كما اعتبر في قصة الجثة بأن الموت هو لحظة الحقيقة؛ حينما تحدث عن الجثة قائلًا:

“بانت منفّرة بتشوّهاتها ونتوءاتها وبالقبح الذي توارى زمنًا خلف الأقنعة”.

وإذا عدنا إلى عنوان المجموعة تكلم كي لا أموت نستنتج أن القاص حسن البقالي يريد القول إن الأدب، كنوع من الكلام، هو ترياق يمنح الخلود؛ ربما كان سيفيد جلجامش بطل أوروك بدل تضييع الوقت بحثًا عن نبتة غير موجودة. وهذا ما يتضح في قصة جدوى الأدب (ص20):

“هذا ما سيدركه سارتر بعد ذلك من أن الفن والأدب يكفيان حياة الكائن، يمنحان قيمة لحياته ويمنحان قيمة لموته”.

الحلم والسحر

إن قراءة مجموعة القاص حسن البقالي تكلم كي لا أموت هي أشبه ما يكون بالعيش داخل حلم لا تريد الفكاك منه. حلم يجعلك كقارئ وكحالم في الوقت نفسه، تستحلي السفر وتستلذّ المضي في العوالم الخيالية المتنامية. هناك يمكنك أن تعثر على “الرأس الواحد الذي يجمع كل الأجساد وكل الأحلام والمخاوف”، لتجد نفسك أمام سيل من الأحاجي حيث الحيوانات تتحدث كما في كليلة ودمنة دون أن تكون في حاجة للوقوف في حضرة “بيدبا” كي يجعلها قادرة على الكلام من أجل إسعاد دبشليم ملك الهند. ولكن إذا كان كتاب كليلة ودمنة مليئًا بالأجوبة، فإن كتاب الأستاذ حسن البقالي مليء بالأسئلة: “لماذا تصلح الأسود؟” مثلًا هو عنوان قصة (ص22). وكأنني به يريد أن يبني عالمًا جديدًا يُعاد فيه تقسيم المهام والحظوظ، وربما الأحلام أيضًا. لأنه يوغل في مسيرة الشك، إذ يقول في خضمّ القصة السابقة: “لماذا تصلح الضباء؟”. وهو سؤال استشكالي يجعلنا نفكّر في الأحكام التي اعتدنا على القبول بها منذ طفولتنا.

لذلك سنكتشف مثلًا في قصة عقاب (ص27) بأن الغربان تعقد اجتماعات طارئة للبّت في مستجدات الكون، إذ يقول:

“بدا واضحًا أن جماعة الغربان انتهت للتو من جلسة طارئة”.

مثلما سنجد المدن هي الأخرى تحس بالضجر، حينما يقول في قصة الحديقة (ص33):

“تريد المدينة أن تهرب من خنقة الجدران وعوادم السيارات”.

كما ينبهنا من جهة أخرى إلى أن الثعبان لا يأبه لقصص الحب مثلما في قصة النظرة (ص38).

ويستمر السفر. يستمر ذلك السحر. يستمر ذلك الحلم. لكن بوجه سافر هذه المرة، إذ يقول كاليغولا العظيم**** في قصة شهوة (ص45):

“لو قتلتهم جميعًا بضربة سيف واحدة؛ لمن أرسل نور القمر حين أمسك به؟”.

ولا يكتمل المشهد إلا بوجود “الجياد السابحات” وهذا هو عنوان إحدى قصصه (ص51):

“حيث المشهد يبعث على الذهول”.

أليس هذا هو مفعول السحر؟!

أو على الأقل أليس هذا هو مفعول الحلم؟!

وليس هذا فقط، بل يجب على النحل أن يبتسم مثلما في قصته نحلات باسمات تحلق في السماء (ص68)، حيث يقوم مسن طاعن في السن بترويض النحل على الابتسام، ويساعده شرير ذكي في سحب الأسماك إلى المصير التاريخي المنتظر في جوف مقلاة حارقة مثلما في قصته شر محض (ص89).

هل كان هذا الشرير هو الرجل الذي أراد أن يصد الموت مثلما في قصته التي تحمل الاسم نفسه؟!

هل هو الإنسان عمومًا الذي يقوم باغتيال الآخرين بدءًا من الكائنات الإنسانية الأخرى وصولًا إلى حيوانات وأشجار الغابة؛ بينما يريد تأخير ميقات موته الشخصي؟! هل هذه هي المفارقة التي يريد أن يحيلنا عليها أيضًا الأستاذ حسن البقالي؟!

يجب التنويه في الختام إلى أن مجموعة الأستاذ حسن البقالي مليئة بالإشارات الملغزة إلى واقع الإنسان ومصيره المدجج بالخيانات، القتل، الجشع، الخوف، القلق، الغضب، الجحود، المكر، والسأم.

وحينما ننتهي من قراءة المجموعة نكتشف أن الموت سيظل هو اللغز الذي لا يمكن حله. وهذا ما يعترف به القاص حسن البقالي في نصه كطعم تينة جافة في الفم (ص67)، إذ يقول:

“فيما بعد ستعرف الموت وطقوس الدفن وتقاليد العزاء واشتغال الحداد، لكن لا شيء من كل ذلك يسعفك في تحصيل المعنى، وسيظل الموت بالنسبة إليك هو ذلك الشيء الغامض الذي له طعم تينة جافة في الفم”.

هوامش:

*: تودوروف تزفتان، 1934، مدخل إلى العجائبي، ترجمة الصديق بوعلام، القاهرة، دار مشرقيات.

**: Pierre Georges Castex, Le Conte Fantastique en France de Nodier à Maupassant, Éd. Librairie José Corti, Paris, 1957, p. 8.

***: Jean, Georges, 1990, Le Pouvoir des Contes, p. 60, Belgique: Casterman.

****: إمبراطور روماني عُرف بالنبل والاعتدال.