حاورها: حسن عبد الموجود

تواصل الكاتبة المصرية ميرال الطحاوي الإضافة إلى مشروعها الكتابي، وتوسيع حدوده الجغرافية، برواية «أيام الشمس المشرقة»، إذ إنها في تلك الرواية ترسم مصائر كثير من المهاجرين العرب، لا ينتبهون إلى أن حيواتهم البائسة تتسرب من بين أيديهم بطريقة سريعة قاسية، وهم يحلمون عن طريق الكذب، أو الادعاء، أو التمثيل، بأنهم ينتمون إلى بلاد الغرب السعيدة، لكن النسيان يأكل ملامحهم وينثرها مع الريح.

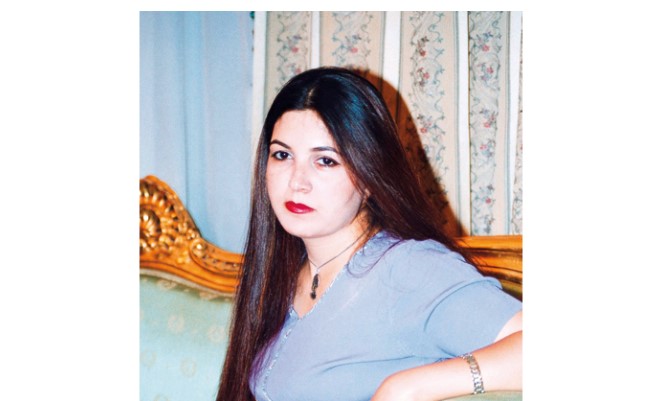

ميرال الطحاوي تعمل أستاذاً للأدب العربي في كلية اللغات العالمية والترجمة بجامعة آيرزونا الأمريكية. أصدرت عدداً من الأعمال الروائية المهمة «الخباء» و«الباذنجانة الزرقاء» التي فازت بجائزة الدولة التشجيعية للرواية 2002، و«نقرات الظباء»، و«بروكلين هايتس» التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العالمية 2011، كما فازت بجائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في نفس العام. تُرجمت رواياتها إلى أكثر من 20 لغة أجنبية حول العالم، ولها مجموعة قصصية عنوانها «ريم البراري المستحيلة». هنا حوار مع ميرال ينطلق من روايتها «أيام الشمس المشرقة» لكنه لا يغفل أعمالها السابقة، وكذلك رؤيتها لقضايا الثقافة العربية.

نبدأ من روايتك «أيام الشمس المشرقة».. تمتلئ الرواية بالشخصيات المحطمة نفسيًا.. هل هذا بسبب تأثير المكان وهو أرض «الشمس المشرقة» مأوى الغرباء الحالمين بأرباع وأنصاف الفرص حتى ولو حُكم عليهم بالحياة في مكب للنفايات؟ وهل هي رواية عن المكان وتأثيره الزاعق على البشر؟

هذه ملاحظة دقيقة. الرواية فعلا ترسم مصائر بعض المهاجرين أو العالقين في فخ الهجرة الطوعية أو القسرية، هي رواية شخصيات، كل شخصية لها تكوينها النفسي والخلفية الاجتماعية التي جاءت منها، لكن تلك الشخصيات تتقاطع في هذا المكان الذي أطلقتُ عليه «الشمس المشرقة»، وهي بلدة حدودية، أو مستعمرة يقطنها المهمشون، والمتسللون واللاجئون والعمال الذين دخلوا للبلاد بطرق غير شرعية، هؤلاء الباحثون عن فرصة للحياة في بلاد الجنة الأبدية.

في الرواية وكذلك في الحقيقة يحضر المكان بوصفه عالما روائيا. ذلك المجتمع بطبقاته الاجتماعية وخلفياته الثقافية والسياسية، سواء كان عالما حقيقيا أو متخيلا، لا ينفصل عن البشر الذين يسكنونه. لقد تطرق لتلك العلاقة بين المكان والبشر الكثير من الفلاسفة وعلماء الاجتماع لعل أبرزهم مصرياً جمال حمدان، لكن الرواية رغم ذلك ليست رواية مكان رغم انشغالها بجغرافيا البلدة التي تسمى «الشمس المشرقة» وطبيعتها السكانية. الرواية تنتمي أكثر لما يُطلق عليه كتابة المنفى أو أدب الشتات، أو تلك النصوص التي تُكتب عن العالقين بين الشرق والغرب، بين الوطن والوطن البديل، وهو نوع من الكتابة فرضته التجربة السياسية والأدبية على الأدب العربي والعالمي على حد سواء، وقد بدأ مبكرا وأخذ ثيمات كثيرة قديما لعل أكثرها ترددا الصراع بين الشرق والغرب، أو أدب المهجر، ثم أدب الأقليات، وبالتالي ظهر الكثير من الدراسات الأدبية حول مفهوم المنفى، وعلاقة ذلك بالحروب والأوضاع السياسية والاقتصادية، ومع اتساع حركة الهجرة غير الشرعية في العقد الماضي، ومع توسع تلك الهجرات التي تكونت غالبيتها من لاجئين عرب أو هنود أو يهود أو آسيويين في أوروبا أو أمريكا ومع تزايد مشكلات الهجرة غير الشرعية ومع مخاوف التحول الديموجرافي للبلاد المضيفة، ومع تصاعد المد الديني اليميني في أوروبا، تبدلت النظرة للمهاجرين وأصبحت أكثر عدائية، ومع تنامي التيار الراديكالي اليميني ضد المهاجرين تحولت تلك النظرة إلى ما يشبه الاضطهاد المنظم لهذا المجتمع الهامشي المتكون في معظمه من لاجئين، تحولوا إلى أقلية شبه منبوذة ومحاصرة بالتصورات العنصرية، تعيش في بلدة أطلقت عليها اسم «الشمس المشرقة» على سبيل التهكم.

لقد عرف العقد الأخير ظهور تيار أدبي يحاول رصد هذا العالم وتم إطلاق لفظ الشتات للتعبير عن تلك التجربة الإنسانية التي أثارت الكثير من الأسئلة حول الحضارة الغربية، ومدى تقبلها للآخر، كذلك اهتمت بها كل الفنون بما في ذلك السينما العالمية، ونظرة سريعة على أهم المهرجانات السينمائية مثل مهرجاني كان وبرلين، ستجد أن أهم الأفلام العالمية خاصة بأزمات اللاجئين التي تهز أوروبا. تلك النوعية من الكتابة أو الأفلام مشغولة بالمكان بالتأكيد، لكن ليس في المطلق بوصفه مكاناً، بل بوصفه محوراً لمفهوم الاغتراب وتصدع الهوية.

الشخصيات تهرب من ماضيها، وتحاول غالبا في هذه الرواية تزييفه، وتأليف ماض غير حقيقي لها، تفتخر به أمام غرباء أمثالها. كانت الرواية مشغولة بالعودة دائما إلى زمن قديم فبدت كأنها تتحرك في الماضي أكثر من اهتمامها برصد الحياة في اللحظة الحاضرة. إذا كنت توافقينني على ذلك فما السبب؟

نعم أوافقك، تلك طبيعة الأشياء، طبيعة التجربة. الهاربون لا يتحررون من ماضيهم، أحيانا يود المغترب محو هذا الماضي والهروب من تفاصيله التي عادة ما تكون مؤلمة، والبعض يود رسمه كما يتخيله أو يحب أن يتصوره، لكن دون إرادة منه سيجدُ المهاجرُ نفسَه محاصرا بهذا الماضي، أو غير قادر على الهرب منه، بل إن البعضَ يجدُ في تقديس الماضي شكلا من أشكال الحفاظ على الهوية.

مسألة مغادرة الوطن الأم وما يتبعها من مظاهر مثل الحنين وتقديس الماضي وعدم القدرة على الانفلات منه قضية فلسفية واجتماعية تطرق لها الكثير من الكتّاب مثل نيبول، وسلمان رشدي، وتحدث عنها الكثير من أساتذة الأدب والاجتماع والفلسفة مثل هومي بابا، وإدوارد سعيد الذي اختار «خارج المكان» عنواناً مثالياً لأزمة وجوده، فمعظم المنفيين والمهاجرين لا يعيشون في المستقبل، يعيش الجيل الأول في الماضي بشكل كامل، وتحاول الأجيال التالية نسيانه أو محوه.

التجربة ذاتها تحمل قدرا من الهوس باستعادة الماضي بشكل لا واعٍ، فالكثير من البشر الذين استوطنوا الشتات، ذهبوا محملين بذكرياتهم التي تشكلت في الوطن، لذلك ظلت حياتهم تتغذى على الذاكرة، الإنسان بشكل عام يظل متعلقاً بتلك الحاضنة الأولى لأنها هي التي شكلت وجدانه، كما أن المغترب لا يملك بحكم موقعه الجغرافي الآني، وبحكم المسافة التي تفصله عن وطنه، سوى الذاكرة، مضطراً أن يتقبل واقعه اليومي في عالم جديد وغريب عليه، أي يمارس بشكل ما الانتقال من الأليف والمعلوم الذي اختبره منذ الطفولة إلى الغريب والمجهول الذي يواجهه كل يوم، والذي يمثَّل واقعاً مستجدّاً، وبين هذا الماضي البعيد والحاضر المختلف تقف الذّات المغتربة في حيز الهويات المتعددة والمنشطرة بين عالمين ولغتين.

والحقيقة أن استعادة الماضي أحد «الثيمات» الهامة لما يعرف بكتابة الشتات، ويظهر ولع السارد في «أيام الشمس المشرقة» في استحضار هذا الماضي، أو الوطن، عبر اللقطات المشهدية التي يتم استدعاؤها من الذاكرة، ومن خبرات الشخصيات وماضيها، ماضي «نعم الخباز» و«أحمد الوكيل» و«سليم النجار». جزء كبير من النص ينهض على تدوين هذا الماضي المُتخيَّل، لأن السارد بذلك يقبض على شخصياته بشكل كامل ثم يتركها تجتر الماضي في هذا الفراغ الوجودي بلا أمل تقريباً، وليس أمامها في هذا العالم الذي هربت إليه من ماضيها سوى المُضي في اجترار اليومي بكل ما يمثله من عبثية.

أعلى الجبل هو موطن الجنة الأبدية، حيث الناس المرفهون، الذين يتعاملون مع سكان «الشمس المشرقة» (سكان السهل) باعتبارهم عمالة رخيصة، باستثناء «علياء الدوري» الثرية التي دخلت في علاقة مع «سليم النجار». لماذا لم ترصد الرواية التقاطعات بين العالمين؟

لا أعرف كيف أجيب عن هذا السؤال، ربما لأنني لم أعرف تلك التقاطعات، فأنا بدوري مثل آلاف المهاجرين أنتمي للهامش وأُعبِّر عنه ولا أعرف غيره، وخبرتي بالحياة الأمريكية لا تستحق الكتابة، لكنني سأحاول أن أفكر معك كيف ظهرت الهوة بين العالمين عندي؟ ربما لأنه لم تكن هناك علاقة على الإطلاق بين المنتجعات في الجبال وتلك البلدة التي تسمى «الشمس المشرقة». لا نقاط للتقاطع بين العالمين إلا في حالتين رصدتهما الرواية، وهما الخدمة التي توفرها تلك الأيدي العاملة، والهالوين وهو العيد الذي يُسمح للأطفال خلاله بالتجول بين العوالم المغلقة. المعمار الطبقي قائم على الفصل، وهو ما ترغب الرواية في تصويره، عوالم متجاورة ولكنها منفصلة ومحاطة بالبوابات والجدران، تلك هي الجغرافيا التي صاغها النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي تقوم عليه تلك المرحلة أو ما يُطلق عليه «عمارة الأغنياء»، معمار الفصل الطبقي الذي تأسس على فكرة الكومباوند، حيث لا تقاطعات تسمح بهذا التفاعل الذي تبحث عنه، هذا الفصل هو ما نشاهده كل يوم يتوغل في مجتمعاتنا بشكل من الأشكال ويشكل تلك الهوة الاجتماعية. حين عشت في نيويورك كان ثمة أحياء يقطنها المهاجرون، أحياء قد تكون خطرة أو فقيرة أو بعيدة لكنها بشكل ما تتقاطع مع المدينة أو قلب نيويورك عبر خطوط المترو والشوارع. تجاورَ القبحُ والجمال والأحياء الفقيرة والغنية في خارطة المدن القديمة، لكن حين انتقلت إلى الولايات الجنوبية، صار حجم المدينة بشوارعها وتقاطعاتها وعلاقاتها أقل، بينما توسعت عمارة المنتجعات أو الكومباوندات، وكلما ارتفعت القمم الجبلية تحولت إلى منتجعات يفصلها عن السفح تلك الهوة الطبقية، وتلك هي الفكرة التي انشغلت الرواية بها، رصد ذلك الفصل ودلالاته، كيف أفضت تلك المفارقة الجغرافية بين القمة والسفح إلى تلك التراتبية الطبقية التي أحكمت قبضتها على المصائر.

تسرد الرواية قصص مجموعة من النساء يجمعهن المكان، مثل نِعم الخباز، ونجوى وزهرة وميمي دونج وغيرهن. هل هذا هو ما جعل الكتابة تأتي على شكل بورتريهات متقاطعة؟

حينما بدأت الكتابة كنت أسأل هذا السؤال: لماذا تختارين معظم أبطالك من النساء؟ وكنت أجيب بعفوية آنذاك: «لأن خبرتي بعالم النساء أكثر من عالم الرجال»، كنت ولا أزال فتاة من بيئة محافظة، عشت حياتي في خباء كبير مليء بالنساء، لكن بعد هجرة وإقامة في ثقافة مختلفة لا أزال أنجذب لكتابة عوالم النساء والعلاقات المعقدة التي تجمعهن، تلك المشاعر المتناقضة التي تنمو بين نِعم الخباز وميمي ونجوى، طبيعة الصراع في تلك العلاقات التي تبلغ ذروتها في التنافس على الرجل نفسه، أقصد سليم النجار، الذي يعيش بحثا عن مجده الشخصي، ولا يهتم سوى بتلك المرأة التي تسمى «علياء الدوري». أنا أكتب عن تقاطعات تلك العلاقات الشائكة ولا أجد بداً من القول إنني أجيد كتابة الشخصيات النسائية بكل توتراتها، أستطيع القبض عليها وفهمها، ولا أحتاج لتعليل ذلك أو الدفاع عنه، فالكتابة أولاً وأخيراً هي اختيار فني، تصور يسيطر على الكاتب لحظة الكتابة.

أتفق معك أن الرواية تحتفي بعالم النساء وهي رواية شخصيات في المقام الأول، والصراعات داخل النص محورها تلك العلاقات المتقاطعة والمتناقضة، ربما أردت فعلاً رسم تلك اللوحة التي تتقاطع فيها تلك الشخصيات، نِعم ونجوى وعلياء وأحمد الوكيل وسليم النجار وغيرهم من الشخصيات. رغبتُ في القبض على بشر يشكلون أبطال العالم الذي خلقته ليوازي الواقع الحقيقي.

هل تنطلقين من رؤية نسوية أم أنك ضدها؟ ولماذا؟

أنا مهتمة بالقضايا الجندرية وأُدرِّس كتابات المرأة العربية، وهذا يحتاج للكثير من البحث في القضايا المرتبطة بالنسوية، لكنني ككاتبة لا أتبنى شيئاً سوى تجربتي الشخصية. أعمل حاليا على دراسة عن الاحتجاج بالجسد في الكتابة العربية الحديثة، عن الجسد كأحد محرَّمات الكتابة النسائية، ومنشغلة كذلك بعلاقة العري بالخزي مثلاً، أو التجريس والفضح في التراث الثقافي لبعض المجتمعات، كيف تتشكل دلالات جسد المرأة في الواقع والأدب. أدرس التمرد الاجتماعي وعلاقته بالعري القسري، أو التعرية الطوعية بأشكالها، وقمت بالكثير من الحوارات مع كاتبات حول علاقة الجسد الأنثوي بالكتابة وكيف يتقاطع ذلك مع التعري. أعرف أن ذلك موضوع شائك لكني كثيراً ما أستخدم الجسد الإنساني فيزيقيا كأداة احتجاج، وكأداة لتوجيه الرسائل في حالات العري أو الستر، وأرصد حركته قبولا أو رفضا، أو انتهاكه تعذيبا وتدنيسا، أو التصرف به بحرية تامة احتجاجا وانتحارا. لقد كان جسد المرأة العربية ولا يزال موضوعا للقهر، تارة بالتحرش أو الاغتصاب أو التعرية بغرض التجريس. الكثير من الأزواج يطردون زوجاتهم عرايا عند الشك في سلوكهن. لقد كان جسد المرأة في المجتمعات العربية أداة لقهرها لكنه في الكتابة الأدبية الحديثة يتحول إلى النقيض، يصبح أداة احتجاجها.

هل استخدمتِ السخرية لتمرير قسوة عالم الرواية؟

أحب السخرية كتقنية في الكتابة، وألعب كثيرا على فكرة المفارقة. نعم السخرية تعطي الكاتب والسارد مسافة كافية لرؤية أكثر وعيا بالوجود، وعادة ما تكون السخرية صالحة لتجاوز القسوة أو التحايل على قتامة العالم الذي تريد رسمه. إنها طريقة لتمرير الألم. والسخرية ليست تقنية سهلة، بل تتطلب الكثير من الخبرة والحكمة في خلق إيقاع السرد، لضمان التوازن اللازم بين الرغبة في التهكم والحاجة إليه. ربما لم تعتمد أعمالي الأولى على تلك التقنية، ولكن بمرور الوقت صرت أشعر بأن ذلك الحس التهكمي ينمو بداخلي كلما تقدمت في السن. صارت رؤيتي للعالم هازئة وربما غير عابئة وفي المجمل ساخرة بمرارة. أعتقد أنه كلما تحولت الحياة الواقعية إلى تراجيديا غير محتملة لا يستطيع البشر مواجهتها إلا بنقيضها، أو كما يقول المثل العامي «همّ يضحك وهمّ يبكِّي». تلك المتلازمة بين الضحك والبكاء هي جوهر السخرية. في أحيان كثيرة تصبح السخرية هي الأسلوب الوحيد أمام الكاتب للتعبير عن كابوسية الواقع، فعلى سبيل المثال تعد رواية «ثرثرة فوق النيل»” لنجيب محفوظ من أشد رواياته كابوسية، لكنها لا تخلو من سخرية عميقة من الأوضاع السياسية آنذاك. السخرية هي كما يقول كونديرا: «الاختراع العظيم لروح العصر الحديث، هي المهرب الوحيد للكاتب وللشخصيات أيضا».

في الرواية لم يُبدِ السارد تعاطفا مع أي شخصية.. هل الكاتب مطالب بأن يبقى على حياد من شخصياته؟

السارد في «الشمس المشرقة» سارد ساخر، وهو كذلك عليم لكنه يعتمد في معرفته على ما يقوله الآخرون عن أنفسهم. تلك رواية تحتاج إلى تدقيق لأن كل الشخصيات تكذب حول ماضيها، في المنفى ثمة تحرر من الذات، البشر يتفننون في خلق هذا الماضي بالشكل الذي يريدون، لقد حاول هذا (الراوي/ الكاتب) أن يترك مساحة للشخصيات لتشغل حيزها في النص بالشكل الذي تريد وباللغة التي تناسبها. لا أحب التسلط على مخلوقات الكتابة، أتركها لأنني عشت طويلا في بداياتي ككاتبة أتحسَّب مع كل جملة، وأخاف أن تفضح الكتابة شخصياتي، كنت أمارس الرقابة باقتدار وأحاول الإغراق في الغموض بحثا عن النجاة من التأويلات الشخصية لكتاباتي. مع الوقت ومع رحلة الاغتراب استطعت التحرر قليلاً من تلك الرقابة الذاتية على شخصياتي، ولاحظت المزيد من الحياد في رؤيتي، لكن هذا الحياد لم يمنعني من محبة نِعم الخباز والتعاطف مع ميمي وجمال وأحمد الوكيل وحبيباته.

أين تضعين هذا العمل من بقية أعمالك الأخرى؟ هل هو نقلة بشكل ما على مستوى التقنيات والعالم أم أنه يشكل امتدادا لعالمك؟ وما المختلف بين روايتك والروايات الأخرى التي ترصد معاناة الغرباء؟ ما الذي أضفتيه في رأيك؟

لا أعرف. إنها مجرد رواية، جزء من عالمي وبعض من المرويات التي طاردتني بشخوصها وعوالمها لوقت طويل وحاولت مخلصة تدوينها بشكل أدبي يرضيني. الكاتب لا يعرف كيف يرتب أو يحدد أعماله. لقد شاركت الكثير من الأصدقاء مخطوطة روايتي وحرصت على ذلك، أردت أن أسألهم السؤال ذاته الذي سألتني إياه: أين يمكن وضع تلك الرواية؟ هل هي خطوة للأمام؟ مثل تلك الأسئلة لا يجد لها الكاتب رداً على الأرجح إلا بعد مسافة كافية تسمح له برؤية ذاته وتجربته بشكل محايد. بعد صدور الرواية صرت أتابع بقلق ردود أفعال أصدقائي من الكتَّاب الذين أعرف مصداقيتهم، ولا أكتمك الأمر بعض ردود الأصدقاء أعاد لي الثقة في مشروعي في الكتابة، سعدت جداً حين كتب صديقي المترجم سمير جريس: «استمتعت جداً بقراءة هذه الرواية الجميلة المؤلمة. وأعتقد أن ميرال الطحاوي خطت بها خطوات كبيرة في مشروعها الروائي، وذهبت إلى آفاق جديدة، رحبة»، وسعدت بما كتبته لي صديقتي هالة كمال: «لا يخفى عليك أن «أيام الشمس المشرقة» ليست بالرواية السهلة أو سريعة القراءة، وإنما تتطلب قدراً من العزلة والتركيز في قراءتها. اللغة بارعة والصور مبهرة وصياغة المشاعر والمفارقات والتناقضات بين اللفظ والحس مرعبة في حرفيتها وروعتها على قسوتها. لقد خلقت الرواية عالماً أشبه بعالمنا. بالغ القسوة المستترة وقاتم وعدمي. ولكن من أعجب ما تركته الرواية من شعور لديَّ هي أصداء أعمالك السابقة.. ربما كلها»، وملاحظة هالة كمال تجيب على سؤالك، نعم الرواية تحمل صدى كل ما كتبت، تحمل كل عوالمي القديمة مضفورة في حكاية جديدة.

هل عانيت في غربتك مثلما عانت بطلاتك؟ وهل هذه الرواية تستند إلى حكايات حقيقية؟

تركت مصر مختارة، سافرت في منحة دراسية لاستكمال دراسة ما بعد الدكتوراه، لكنني شعرت وقتها أني غير قادرة أو راغبة في العودة، في ذلك الوقت كانت الظروف السياسية والاجتماعية والشخصية طاردة، أفكر دائماً في أسباب الخروج، هل كان هرباً أم محاولة للنجاة؟ أحاول الإجابة على هذا السؤال بالكتابة، بعد تلك السنوات أنظر لتجربتي برضى، لقد عشت رحلة صعبة وقاسية وتنقلت بين عدد من الوظائف والكثير من الخبرات السعيدة والمؤلمة، ووصلت لما سعيت إليه، أعمل أستاذا للأدب الذي أحبه في جامعة كبيرة، وأحظى بفرصة لتدريس الكتابة الإبداعية أيضا في واحد من أهم المراكز الأكاديمية لتدريس الكتابة، لكنني بشكل كبير أُشبه كل بطلاتي، فأنا أنتمي لهذا الهامش، الأقليات، الملونين، الوافدين الجدد، أعيش في أحيائهم وأعاني من الجهل بهذا المجتمع الذي اخترت العيش فيه كما يعانون، أعاني من المشاعر ذاتها، الوحدة، الخوف من المستقبل والانشطار بين عالمين، أعيش كما عاشوا. ليس هناك ما يمكن تفاديه أو الهرب منه.

ما الذي قدمه جيلك (التسعينيات) إلى الكتابة المصرية والعربية؟

جيل التسعينيات كان ابن مرحلته، مرحلة الناشر الصغير المحب للكتابة، والقارئ النوعي، مرحلة كسر هيمنة الأجيال السابقة على الكتابة والثقافة والنشر، مرحلة التمرد على الكتابة بوصفها تعبيراً سياسياً أو مقولة اجتماعية. كان جيلاً يفصل بين عالمين، الكتابة والنشر بالشكل الكلاسيكي الورقي، والانتقال إلى النشر بوصفه سوقاً وصناعة. هو جيل شهد الكثير من التغيرات، ولم يكن معظمه من الكاتبات، كان هناك الكثير من الكتَّاب أيضاً. لا أعرف كيف أقيِّمه أو أحكم على تجربته، لكن الكتابة كانت آنذاك تجربة جمالية وليست تجربة استهلاكية، لم ننشغل قط بعدد الطبعات، أو قوائم المبيعات أو الشهرة والنجومية، كان أقصى أمنياتنا الكتابة المختلفة، التغيرات التي حدثت في الحياة الثقافية بعد ذلك مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي واختلاف القارئ، وتبدل الذوق، تسببت في عزوف بعض كتَّاب هذا الجيل عن النشر وعدم قدرة البعض على مجاراة هذه السوق، لكن ذلك لم يمنع من تواصل التسعينيين مع غيرهم من الأجيال الجديدة.

لا أحب فكرة الجيل، لا أجد في الكتابة الأمريكية من يهتم بهذا المفهوم الزمني المحدود لمفهوم الجيل، كنت ولا أزال على هامش فكرة المجايلة، فكتابتي كانت بشكل ما تجربة خاصة جداً، لكنني مع ذلك ما زلت فخورة بهذا الانتماء للتسعينيات، ولا تزال تربطني بكل كتاب هذا الجيل أواصر الصداقة والتقدير ومحبة الكتابة التي جمعتنا.

هل ستعودين إلى مجتمع البدو أو العربان في مصر الذي بدأت منه أعمالك الأولى؟

أنا لم أخرج من هذا العالم قط. نشرت كتابين عن تاريخ القبائل العربية في مصر بعنوان «بنت شيخ العربان»، وهو سيرة ثقافية لتلك القبائل منذ نزوحها إلى مصر حتى ذوبانها في المجتمع المصري، هذا الكتاب كان حلماً حاولت التفرغ له طويلا وأعتقد أنه إضافة للمكتبة العربية، يتقاطع الكتاب مع تجربتي الشخصية ويُفسِّر جذوري وتطور مفهوم القبيلة، الكتاب الثاني هو «بعيدة برقة على المرسال» وبرقة هي مدينة ليبية لها أهمية كبيرة في تاريخ نزوح القبائل بين الحدود المصرية والليبية، و«بعيدة برقة على المرسال» هو شطر من بيت شعري تشكو فيه الشاعرة من قسوة الفراق. جمعتُ في الكتاب أشعار النساء في الغزل أو شعر الغناوة، وكانت رحلة جمع الأبيات وشرحها ودراستها وتقديمها -والآن أعمل على ترجمتها- تجربة غاية في الصعوبة وغاية في المتعة، لأنها تعيدني إلى جذوري. نعم عالم العربان لا يزال بالنسبة لي يشكِّل جانباً هاماً من تجربتي ككاتبة وسوف أعاود الكتابة عنه بكل الأشكال السردية التي تناسبه.

من الكتاب الذين تفضلين القراءة لهم على المستوى العربي والعالمي؟ وما أبرز أعمالهم التي أحببتها؟

أقرأ كثيراً جداً. أقرأ الجيد والرديء وأجد في كل مكتوب جماله، أقرأ لأن القراءة كما تقول أغوتا كريستوف: «الكتابة بالنسبة لي أشبه بالمرض، أقرأ كل ما تقع عليه يداي أو عيناي، جرائد، كتب مدرسية، ملصقات، قصاصات ورق مطروحة في الطريق، وصفات طبخ، كتب أطفال، كل شيء مطبوع».

عملي كأستاذة للأدب العربي الحديث حتَّم عليَّ دراسة الأدب في كل مراحله، من الكلاسيكية إلى الحديثة، كما حتم عليَّ أن أتابع كل ما ينشر، فتلك المتابعة هي ما يمنحني شعوري بالوجود، بأنني لم أفارق قط تلك الثقافة، أعرف الكثير من أصدقاء الكتابة، تلك الصداقات هي عالمي الوحيد الذي يبدد مشاعر الغربة والوحدة. أنا لم أبتعد قط عما يُطلَق عليه «الحياة الأدبية». أحببت الكثير من النصوص، كل مرحلة كان لها أبطالها في الكتابة. أحب مارلين روبنسون وثلاثيتها التي بدأت بروايتها الجميلة «تدبير منزلي»، وأعتقد أنها من أهم الأصوات في الأدب الأمريكي الحديث. أحب جون فانتي وحياته وموته وكيف تم إعادة اكتشافه، واكتشاف روايته الجميلة «اسأل الغبار»، وأعماله الثلاثة المعروفة بـ«ثلاثية بالديني». لا أتوقف عن قراءة أغوتا كريستوف من «الدفتر الكبير» إلى «البرهان». أعود لها مرة بعد مرة، أحتفظ بمذكراتها التي كتبتها تحت عنوان «الأمية» وأحفظ عن ظهر غيب بعض مقاطع هذا الكتاب الصغير الجميل الذي يختصر تجربة الحرب والشتات والوطن. أضع بشكل دوري بعض جمله العبقرية على صفحتي بالفيسبوك، خاصة جملتها: «كيف كانت حياتي لتكون لو أنني لم أهجر بلدي؟ كانت حياتي ستبدو بلا شك أشد قساوة وأكثر فقراً وربما كانت أقل عزلة وأقل تمزقاً.. وربما كانت حياة سعيدة».

وما ملاحظاتك على الساحة الثقافية عربيا؟ هل عدم اشتغال الكاتب على نفسه بالتسويق يضره؟ وهل الجوائز تذهب لمستحقيها؟

لا أعرف، لقد تركت الحياة الثقافية العربية ورائي منذ خمسة عشر عاما ورغم أنني نشرت عدة كتب وروايتين لكنني أشعر بالمسافة بيني وبين تلك الحياة الثقافية وظواهرها، ونجومها، وسوقها، ومبيعاتها، وجوائزها، لقد اخترت ذلك، أردت أن أواصل عزلتي وأعمل على مشروعيّ «البحث» و«الكتابة» بعيداً عن صخب ومعارك تلك الحياة، خاصة بعد أن خلقت وسائل التواصل الاجتماعي ميليشيات ثقافية تقصي بعضها بعضاً. لا أتابع الجوائز ورغم صعود كتابيّ «بنت شيخ العربان» و«بعيدة برقة على المرسال» للقوائم الطويلة لجائزة زايد للكتاب فلا أزال أعتقد أن على الكاتب ألا يأخذ مسألة الجوائز بحساسية مفرطة، ففي النهاية أعرف ككاتبة ومحكمة أيضا أن كل منافسة أدبية تخضع لذوق اللجنة ولطبيعة الأعمال المتقدمة، يحدث هذا في العالم كله وللكتاب جميعا وعلى الجميع تقبُّل المنافسة بشرف وتواضع ودون إثارة للنعرات الإقليمية. في النهاية تجمعنا مظلة هذا الأدب وتلك اللغة التي لا تجد حظها الذي تستحقه، ونحن علينا أن نبحث عن موقع الأدب العربي الحديث على خرائط الكتابة العالمية ونبذل الجهد لينال ما يستحقه.