البهاء حسين

كنت فى السادسة عشرة حين تكونت لدى مكتبة صغيرة من 100 كتاب. هكذا تعرّف بيتنا على مائة حياة، فلم يعد ذلك البيت الطينى “الواطى”، وتعرفت على مائة أب، فلم أعد ذلك الولد اليتيم. وإن كان كثيرون من هؤلاء الكتّاب ميتين أيضاً، ومن ثم لن يكون بوسعى أن أشد الرحال إلى القاهرة، لأراهم عن قرب وأسلم عليهم، لعل يدى تعرف كيف تكتب بعد أن تصافحهم! مع أن ضالتى، وقتها، لم تكن هى الكتابة. كنت أبحث عن إجابة لسؤال عويص هو: كيف أقرأ؟ ومن حسن الحظ أن المصادفة وحدها كانت دليلى.

:

كنت أمشى أمام “دار المعارف” بسوهاج والشمس تعكس ظلى، بعودى النحيل وشعرى الطويل المهوش، على زجاج الفاتريتة، لأبدو مثل شمسية. ولما نظرت كانت كتب العقاد وطه حسين وتوفيق الحكيم وكامل الشناوى وحسنين هيكل وأحمد بهاء الدين ويوسف إدريس وغيرهم قابعة هناك فى انتظارى. غير أن ما معى من نقود لم يكن يكفى حتى لشراء كتاب واحد منها، مع ذلك تجرأت ودخلت على الموظف أسأله، دون سابق معرفة: هل يمكن أن أشترى كتاب” بيت من لحم” ليوسف إدريس، إلى حين ميسرة؟ لكنه رفض بالطبع وأشار بغلظة إلى باب الخروج. ظننت أنهم، فى المدينة، يبيعون الكتب، كما نبيع نحن أى شىء فى القرية، مقابل بيضتين أو حفنة قمح أو ” شكك”. المهم أن يوسف إدريس، الذى أردت شراءه، لأتملاه على مهل، يوسف الوسيم تماماً، لم يكن سوى بطل قصيدة ” لا تكذبى”، كما قرأت فى أحد الكتب. ولأن “نجاة”، الشطرة الآخرى فى القصيدة، كانت ملجأ مراهقتى، فقد أردت التعرف على غريمى، لكن موظف الدار أجّل المواجهة بينى وبين يوسف إلى اليوم التالى. حيث عدت من مسافة 10 كيلومترات بدراجة لاهثة لأسترد كبريائى. اقترضت 20 قرشاً دفعتها بعصبية فى يد البائع وأخذت الكتاب. وفى الطريق، وبينما الكتاب تحت إبطى، كأنه رأس يوسف نفسه، لم يكن لى خيار آخر سوى أن أغضب، وسرعان ما تحول غضبى إلى إحساس بالخديعة ثم إلى رغبة فى البكاء. كأنى كنت مع كامل الشناوى وهو يكتب.. ” إنى رأيتكما.. إنى سمعتكما.. عيناك فى عينيه فى شفتيه فى كفيه فى قدميه. ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه “. لقد شعرت أن الشناوى كتب لوعتى أنا لا هو، لوعتى التى ولدت قبلى.

ياللمراهقة.. إنها اسم آخر لليأس، أو الحرب اليائسة! وقد تطوعتُ سنة فى هذه الحرب نسيت بعدها “نجاة”. ولما قصدت مبنى الأهرام، وأنا فى أولى جامعة عام 1987، لم يكن من أجل ما بقى بداخلى من ثأر مع “الغريم”، بل لأسأله، هو وزكى نجيب محمود وعبدالرحمن الشرقاوى، عن الكتب التى ينبغى أن أقرأها أولاً. سألت عنه وعن هؤلاء ولم أجدهم فى الأهرام، وانصرفت لحال سبيلى. بينى وبين ما أريد أمد بعيد، وإن كنت لا أعرف ماذا أريد. أنا فقط أحب القراءة والكتابة، وأحب أن أرى الكُتاب عن قرب وبالذات يوسف إدريس. لكننى لا أعرف، بالضبط، لماذا أريد أن أراه. هل أردتُ أن أجسّ فيه مستقبلى؟

إننى شاعر، لكنّ أعذب ماء تمززته خرج من آبار الناثرين. لقد ردم جابريل جارثيا ماركيز، ببساطته التى لا تخيب، وحسنين هيكل.. كاهن البلاغة الأعظم، ويوسف إدريس بحيويته المتدفقة، هؤلاء وغيرهم ردموا التفاوت بين الشعر والنثر، لكن يوسف، المولود بالشرقية فى 19 مايو 1927، يوسف بموهبته، بنضاله المسلح مع الجزائريين ضد فرنسا، يوسف وجنونه بالكتابة، بدا لى كأسطورة. وبدا لى تقدير العصر لتلك الأسطورة كأنه اعتراف بى !

والواقع أن أسطورته ما كانت لتتحقق، لولا أن تصوره عن ذاته كان هو الدافع العميق الذى يغذيها ويجعلها حية. لقد رأى أنه كفء لأن يكون استثناء بين أبناء جيله وكل الأجيال. استثناء أقرب إلى” الظاهرة الطبيعية”، منه إلى أى شىء آخر. وراح يتصرف على هذا الأساس.. أنه حصل على “ذات” متفردة تؤهله للسكن فى الأعالى مع آلهة الأوليمب. ربما، لذلك، استقبل الرئيسين مبارك وحافظ الأسد، عند مدخل “مارينا”، بالشورت! وأرسل لصدام حسين رسالة يستنكر فيها أن يشاركه جبرا إبراهيم جبرا أو غيره فى “جائزة صدام”. وهناك غضبته، التى لم يستطع التحكم فيها أو كتمانها، حين فاز نجيب محفوظ بجائزة نوبل. حتى إن القاعة، فى احتفالية أقيمت لمحفوظ برئاسة الجمهورية، دوّت ليوسف بتصفيق زائد حين ذكر اسمه، ضمن أسماء أخرى، كأنها تسترضيه، وتقنعه بأن يحلّ فى كرسى الوصيف.

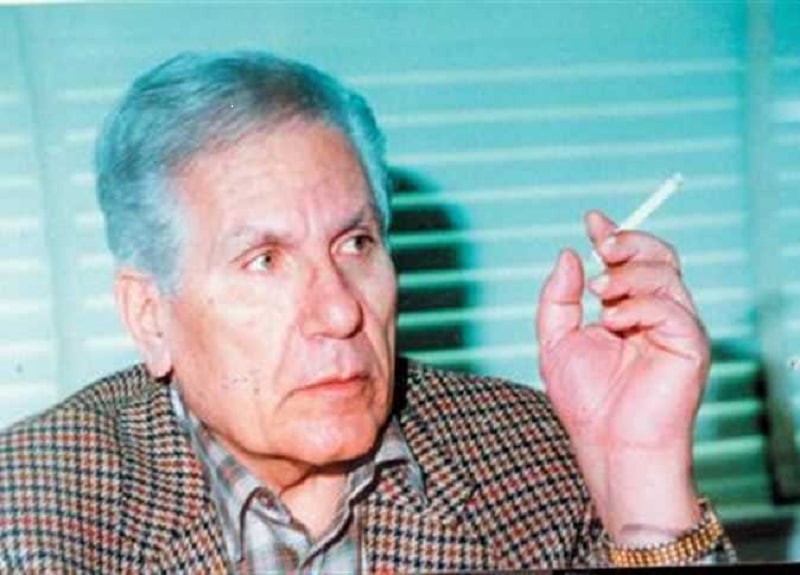

كان يحب، نتيجة إحساسه الزاعق بنفسه، أن يكون هو من يقرر، حتى لو لم يكن من شأنه اتخاذ القرار. إن الاستحواذ على كل شىء يعنى، بالنسبة له، أن هناك فرصة لامتصاص وكتابة كل شىء. ومن غيره يملك القدرة على أن يحيل كل ما يمرّ به إلى حياة. فقط على الجميع أن يعرفوا ذلك، وأن يفسحوا الطريق، فالفتى الأول قادم. وقد تحدث عبدالرحمن الأبنودى، بإسهاب، عن غيرة يوسف حين تُختطف منه الأضواء. إنه طفل كبير. طفل جهم منحوت الوجنتين، كلما رأيته ظننت أنه على وشك الغضب. وشخصياته مثله.. على أهبة الانفجار، ربما لأن يوسف، الطبيب النفسى، ادخر انفجاراته فيهم. إن شخصياته فى مجابهة محتدمة مع نفسها ومع الواقع. والحق أن هذه المجابهة جعلت من قراءة يوسف إدريس، فى أكثر من 50 كتاباً، قراءة كاتب كان يترك قطعة من نفسه فى كل عمل يكتبه.

أخبرنى أحد الروائيين الكبار، وكان قريباً منه، كيف أنه جرب كل الطرق، ليجلب الإلهام حين جافاه فى سنواته الأخيرة. وكم كان يتوتر إذا لم يجد، يومياً، صورة له أو خبراً منشوراً عنه فى إحدى الصحف. وأضاف صاحبى ضاحكاً: ولا يمكنك أن تتخيل الحيل التى لجأ إليها، وهو فى المستشفى..على حافة الموت، لكى يغافل الممرضات ويتعاطى العادات التى اعتاد عليها فى حياته! وكان يوسف شديد التعلق بما يألفه. من عاداته الطقوسية، مثلاً، أنه لم يكن يكتب إلا فى حضور السيدة ” رجاء”، تزوجها فى العام 1957، وأنجب منها سامح والمرحوم بهاء ونسمة، ومن عاداته أن يسدل الستائر ويضىء النور فى عز الضهر. وإن لم يعد يضىء النور. سيتمسك أيضاً بمواقفه، فلم يكن من السهل أن يرضخ، هو المتمرد العنيد، من مواليد برج الثور مثلى، لأوضاع أو أفكار يُراد لها أن تستقر. من هنا كان صدامه مع السادات ووزير الداخلية الأسبق زكى بدر والشيخ الشعراوى، وكثيرين غيرهم، لكنه أعلن كل ما تحتم عليه أن يقوله “بصراحة مطلقة”، خاصة أنه كان يعثر دائماً على النغمة الصحيحة فى الوجدان العام.

أظن أن الموت وحده هو الذى أوقف سعيه لآخر حدود الممكن. كان يوسف بحاجة لأن يجرب نفسه وهو ميت مؤقتاً، فصور، بالفيديو، عملية جراحية خطيرة أجريت له، لكن الكاميرا لن تسعفه، هذه المرة، ليرى نفسه وهو ميت نهائياً، لن يستطيع العودة من هناك، ليكتب موته، بل سيتضح أنه يجيد الموت أيضاً، فبدلاً من أن تنفجر إحدى الشخصيات فى قصة جديدة له، انفجر قلبه فى لندن عام 1991. هكذا مات يوسف. غير أن الموت أعطاه أفضل ما يمكن أن يعطيه لكاتب.. العيش كفكرة فى ضمير الزمن.