محمود خير الله

يدي أسوأ منِّي

أُخْفيها عن نفسي أحياناً

كأنّها جثّة،

لم تعُد خَشِنةً ،

ولم تعد قادرةً على ارتكابِ شيء،

يدي،

لم تفَكِّر أن تخطفَ شيئا من أحد،

لكنها،

بكلِّ ضغينةٍ ..فعلتْ،

حاربَتْ وانهزمَتْ ،

وربّما استطاعت ذات مرَّة

أن تقومْ ،

يدي مُسِنّة،

أصابعُها تزدادُ نحولةً كل يوم،

كأنّ أحداً يَمسحُها بذكرياتهِ

وأنا نائم،

عرفتُ أناساً يعيشون سعداء

لأنَّ أيديهم انتصرتْ عليهم،

وصارتْ أحسنَ منهم،

أتوقّع أن تخْلعَني يدي ذات مرَّة

وتمشي بعيداً عنِّي،

كيف يعيشُ المرءُ بيدِ لا يُحبُّها،

بيدٍ تذهبُ إلى الموتِ بمفردِها،

دون أن تأخذُهُ معها،

كنتُ ألفظُ أنفاسي على الشاطئ،

بينما أصابعي

كانت تموت وحدها في التُّراب،

وحين أفقتُ وجدتُ يداً مدفونـَـًة في جسدي ،

يدي ولِدتْ مُسالمة،

وبعد دورةٍ أو دورتيْن،

لم تعُد يداً بريئة،

صارتْ الأصابعُ هزيلةً أكثر،

كأنِّها آخر الاعترافات،

يدي ..

كادتْ تسيلُ

ذات مرَّةٍ

مِنِّي،

أعترفُ أنها كانت أطولَ قليلاً

مما يظُنُّ البَعضْ،

وأنها كانت أطول من كل شقيقاتها

التي صادفَتْني في الطوابير،

أخذتُ خبزَ الآخرين،

بهذه اليد.

حاسبتُها

في أوقاتٍ كثيرةٍ

كأنها آخر المُذنبين،

حاسبتُ النُدبة التي خلّفتها الحياةُ،

خمسةَ أعوامٍ من اللّوعة.

الشحيحةُ التي اختبأتُ وراءها كل هذه السنين،

هَجرتني عاماً كاملاً ،

حين كنتُ جندياً ،

وجدتُها مُعلّقةً على كتفي ،

كأنني اكتشفتُ سلاحاً في ذراعي،

كانت تتصرَّفُ على أسوأ نحْو،

كثيراً ما تلكّأتْ ،

ونامت في الوحول.

الهزيلةُ التي خلَّفتها الحروب ،

تقودُ نفسَها إلى اللَّوعة،

كأنَّها حكايةٌ قديمة،

وتتركني مُعَـَّذَبا بالفُرجة عليها

يدي تتصرَّفُ دونَ إرادةٍ منِّي،

وتنسى نفسَها أحياناً في قلوبِ الأصدقاء،

المُذنبةُ دونَ أن تفعلَ شئيا،

المتَّهمةُ لأنَّها موجودة،

ولأنَّ عروقَها ـ التي نزفتْ كثيراـ

لا يغيبُ عنها

الدم،

نعـــم ..

يدي أسْوأُ مِنـــِّي.

كل ما صنع الحداد

بكل تأكيد

يا مَنْ رأيتُم العجوز ينزف

فهربتْ سياراتُكم بسُرعة،

يا مَنْ بيننا وبينهم

“كُلّ ما صَنَع الحدّاد”

يا مَنْ تقول الواحدة من زوجاتِكُم للقمر:

“قـُمْ لأقعدَ مكانك “

يا مَنْ أخذتُـم كُل الهواء

وكُل الزهور،

لأجل بلْكوناِتكُم و مقابِرِكُم،

يا مَنْ تذكّروننا دائماً بالسؤال:

“مَنْ أنتم؟ ومِن أين ؟”..

لا تقرأوا هذه القصيدة،

فهي مكتُوبةٌ لغيركم،

لغيركم بكل تأكيد.

الإيجار

في الأحياء التي نسكُنُ فيها،

أنا وأنتم،

تيارُ ماءٍ ينقطع،

مساء كلّ “خميس”..

في البيوت التي نستأجرُ غُرفاً فيها،

تكون ضيّقةً في الغالب،

نتشاجر كُل عدة أيام

مع الهواء الشحيح،

والذباب،

وأبناء الجيران،

كذا في الأسرّة التي نرتمي عليها،

نحن وزوجاتُنا،

يتعطّل القلبُ ليلةَ كاملةً،

من دون أن نعرفَ،

أنا وأنتم

السَّبَبْ.

على الضَفـّة

في المساءاتِ الباردة

حين يفتح من هُم في الأسرَّة أفواهَهم،

للتثاؤبِ الأخير،

و حين يذهبُ العُمّالُ إلى نوباتِ اللّيلِ،

بالجَهْدِ الأخِير،

وحين تُعلن الشاشاتُ عن

المعركة التي سقطتْ فيها “ورقةُ التُّوت الأخِيرة”

كان لا يزال هناك،

في الضِفَّة الأُخْرى من هذا الشارعِ،

ذلك الولدُ الصّغير،

الذي لم يَعُدْ يُخفي وَجْهَه

وهو يأكلُ من القِمامة،

مثلما كان يفعل،

قبل أن تَـبدأ الحربُ.

حُفرة

قالت المُرتّباتُ:

دجاجةٌ واحدة تكفي

كل أسبوع ،

ردّت الفتارينُ عليها ساخرةً:

عشرةُ أعمارٍ

على أعمارِكم

لا تكفي،

أيّها السّادة.

على نحْوٍ مـا

رغم كل شئ،

تلعبُ المساجد دوراً على نحوٍ ما،

لها ملائكةٌ طيبون

ومصابيح مُنْتَعِشة،

لها مقابِضَ من ِفضّة،

ومن جدرانها “تَرْشح” القداسة،

وحتى لو انحشر البولُ فجأةً،

وكان على الواحد أنْ يفعلَ شيئا،

فلا يتذكّر سواها،

الملاعب المغسولة بالفضيلة،

التي تصلُحُ دائماً،

لقضاء الحاجة،

نعم،

تؤدّي المساجد دوراً،

على نحوٍ ما.

مُظاهرة

ذات صباحٍ،

اقتحم الشارعَ ثلاثةَ هياكل عَظْميّة،

لشهيدٍ

وقتيـلٍ

ولرجلٍ مات من الجوعِ،

اقتحموا الشارعَ مُنْتصِبين وشُجعاناً،

وسط صُراخِ الناسِ من الخوف،

من دون أن يفهموا

لماذا انكسرتْ عظامُ الميّتِ جوعاً،

مثل زجاجِ سفينةٍ غارقة،

حينما بدأت الجماهيرُ

تَهْتِـف.

مُتَشابِهات

مثـل النـار،

أم مثلَ حديدٍ لاهب،

من بارودٍ وقنابل،

أم من حَطبٍ يحترقُ كسنواتِ المظلومين،

من صَدَأ الزنازين،

أم مثلَ بقايا رؤوسٍ تتدحرج فوق الإسفلت،

هذا الذي يهبِط الآنَ مع الشّمْس،

كأنّه يومُ جديد.

لسوء الحظِّ

. لماذا لم تسقُط الجدرانُ فوق رؤوسِهم؟

ـ لأنّهم سَنَدوها برموِشِهم.. يا سيّدي.

ـ ولماذا لم تنفجرْ أنابيب الغاز في بيوتِهم؟

. لأنّهم ملأوها بدموع أطفالهم..يا سيدي.

ـ ولماذا لم تقتلُهم سياراتُ على الطريق ، إذن؟

ـ بفضلِ دعوات أمّهاتهم .. يا سيّدي.

رسالة

أرسلت السّماءُ مطراً قليلاً،

للعاطِلين عن العمل،

فسَحبَه أصحابُ المنتجعاتِ إلى بُحيراتهم،

أرسلت النجومُ ضوءاً شاحباً

للهاربين من حربِ إبادة

فأشعل تجّار الأسلحةِ ناراً لكي يتدفّأوا،

أرسلت الشمسُ شُعاعاً

للعُراةِ في الحدائق

فصادرَتْه الشّرطة على الفورِ

للتأكٌّدِ من مسارِ العلاقةِ بين اللهِ والضُعفاء.

بكلِّ وضوح

يا مَنْ تعيشون هنا،

لا تصدٌّقوا السحاب الذي في السماء ،

إنّه فراء زوجة الرئيس

بعدما علّقتْه على شمّاعة الرب،

وإذا صادفْتٌم أسداً هارباً

من حديقة قصْر،

كذّبوا عيونًكم

لأنه ُمجًّرد صديقِ مخلصٍ

لسعادة الرئيس

تأكدوا دائماً من كل شئ..

انظروا مثلاً إلى سجاجيد القصر،

وهي تنبُضُ تحت أقدامِ الوفودِ الأجنبّية،

إنّها شُعيرات الصبايا

اللائي قًتًلهنّ الوباء..

وإذا غًفًا الواحدُ منُكُم

في حديقةِ عامّة

ورأى المخبولين في الشوارع،

فلابّد أن يَفْهم

أن هؤلاء هُم الذين قطّبوا

في وجهِ السيد الرئيس،

حتّى الماء لا تصدّقوه،

رغم أنه زحَفَ أميالاً على بطِنِه،

ليدخُل أبدانكم برأفة،

ليس إلاّ ،

دموع الذين جاعوا،

لكي يتعطّر أحفاد الرئيس،

وإذا رأيتم العارية

ـ تنزف ـ

في الطريق العام

فلا تظنّوا أهلَها طردوها،

إنها تمرّن المعارضة على محبّة الرئيس،

وإذا رأيتُم بائعَ الحليبِ المُخادِع

يهدر دموعَ المظلومين البيضاء

ـ هكذا ـ

بأسعارٍ رخيصةٍ،

اصرخوا فيه ولا تصدِّقوه،

لأنّ شيئا في هذه الدنيا

لا يجب أن نصدٍّق..

حتى هذه الملايين الجائعة،

تهرب دائماً من أمامي،

لدرجة أنّني

لا أراهُم،

لا أراهُم بوضوح.

مثل سيارةٍ مُستعْمَلة

السهرانُ

دائمًا في انتظارِ شيءٍ ما،

الذي يُهاتِف الناسَ

بعد الثالثةِ صباحاً

فقط،

لكي يسأَلهَم عن نفسِهِ،

الذي يُغذّي أيامَه

عادةً،

بإلقاءِ نظرة إلى أبنائهِ

فيما يشربُ الشاي

برشفَةٍ واحدةٍ مثل أبيهِ،

الذي أَحْنَتْ رأسَه الأيامُ

فرشقَتْه الأحلامُ المُجْهَضَة

بالآلاف من راياتِ الاستسلام،

على رأسهِ،

الذي صار عليه أن يبكي،

كلّما استطاع إلى ذلك سبيلاً،

وأن يفتِّشَ في قلوب أبنائهِ،

عن التراب الذي ينبتُ فيه الحب،

الذي تقودُه أحلامُهُ

كأنّه سيّارة ٌ مُستعْمَلةُ،

ويتجرَّع الحربَ كل صباحٍ،

على الشاشةِ ،

كأنَّها واحدةُ من أفلامِ الكرتون،

ذو اللّحْيةِ الخشِنة،

الذي يُحَمِّلُكُم دائماً

عِبء ابتسامة،

كلّما نظرتُم إليه،

الشّبيه بنخلةٍ مائلة،

تبيتُ فوقها العصافيرُ

منذ سبعةٍ وثلاثين خريفاً

دون أن تتذمَّر،

الذي زَرَعَ حديقةً من الحكاياتِ في رأسهِ،

وحين بحَثَ عن وردةٍ،

صار عليه أن يتسوَّل،

إلى ملايين الشّرفات،

الطويلُ ،

بما يكفي

لكي يُعَطِّلَ المطر،

ولكي يخيطَ سحابَتيْن،

بأصابعِهِ،

العاشِقُ الهشُ،

الذي لم يخسَر شيئا،

لأنّه لم يكُن لديه ما يخسره،

الضعيفُ إلى حدِّ النَّكسة،

وإلى حدِّ الجلوسِ طوال الليلِ،

ـ هكذا ـ

لكي يكتُبَ قصيدةً عن نفسه،

كأنّه يُصالِحها.

عن عشرين إصْبعَاً ودمْعتيْن

1

بعضُنا يقضِمُ خُبزاً

وبعضُنا يتأمَّلُ الفتارين،

نتجوَّل أحياناً كثيرةً دون هدف،

نتكلّم لكي نلوِّن الساعات،

وربما نبكي،

لكننا حين نعبرُ الشارعَ مُسرِعين،

نكون حبْلاً مشدوداً بين شجرتيْن

يرفعُ ملابس العائلة

عن الأرض.

2

عن أربعةِ أيدٍ تلوِّح كل يومٍ

في الشُرفةِ،

عن عشرين إِصْبعاً

تشقّ فجوةً في الهواء،

لكي تقولً: وداعاً،

عن ابتساماتٍ أربعة،

وخمسين ألف ضحكةٍ،

عن الصّغير،

يرفعُ يديْن قصيرتيْنِ فجأةً،

حين أضيع ُتماماً وراء البيوت،

عن دمعتيْن في عينيها،

تسقُطان مباشرةً

في قلبي

عن..

3

سوف تُناديني،

وسوف يسمعُها الناس،

وأنا أمشي منقاداً نحو القَبر،

سوف تصرخُ وتبكي،

وترفعُها النساءُ الحزيناتُ عن الأرضِ،

كلّ عدّة أمتار،

وأنا،

سوف أوقف المُعزِّين دقيقةً ،

لأقول رغم كل شيء:

“نعم”

صدّقوني،

سوف تُناديني

وسوف يسمعُها الناس.

4

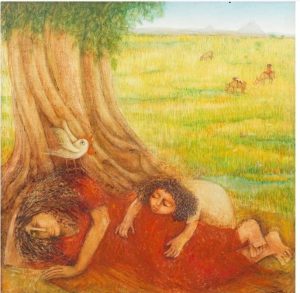

نمشي معاً

فنرسِمُ علامة انتصارٍ بجسديْن،

نجلِسُ سوياً،

فتيبسُ أقدامُنا

لتصبحَ جذورًا لشجرتيْن ،

نُنجِبُ أطفالاً،

فنصيرُ حديقةً عامّة،

وحين نموتُ،

إِذْ لابدّ من ذلك بكلِ أسف،

تصعدُ أرواحُنا إلى السماء،

تماماً كهذه الطيور

التي تحلّق فوق العُشّاق،

هنا،

في هذه الحديقة.

5

سنعيشُ أياماً جميلةً،

لأنَّها على الأقلِّ

سُنّةُ الحياة.

عالِقٌ..كقُبلة

1

في هذه المرّة بالذات،

صفعتْ القصيدةُ البابَ وراءها ،

وخرجتْ غاضبة،

لأننَّي لم أُحسن استقبالها بالأمس،

حين جاءتْ،

وأنا أجلسُ بطفلي،

أمام غرفة الطبيب،

تدلّت ضفيرتُها

صغيرةً جداً،

وشاحبةً،

وآخر ما تبقّى لها من طفولة،

خسرتها لعبةً،

لعبة،

وحين خرجتْ من العيادة ،

صَفعتَ البابَ واءها،

كأنّها تلومُني.

2

أكتبُها حين أُفْلِسُ تماماً،

وحين لا يقبلنُي الناسُ في أيّ عمل،

وحتى وأنا أتذكّر ذلك الرّجل،

الذي مات منذ ثلاثة عشر عاماُ،

دون أن يسلّم عليّ،

ودون حتىّ أن يعرف،

كيف يكتبُها.

3

ليس ذنبي أنَّني صدّقتُك،

حين جئتِ إليّ،

وحيدةً وعاريةً،

وصدّقتُ الموتى الذين يأتون دائماً معك،

كأنّك ابنتُهم جميعاً،

وكأنهم يزفّونكِ إليّ،

في ليلةٍ كهذه،

أرجوكِ،

لا تتركي سكّيناً في قلبي،

وأنت تخرجين.

4

جاءتْني مرّةً،

وأنا صغير،

كنتُ أمسكُ جِلبابَ أمي،

وكان الناسُ كلّهم،

في السوق،

خائفيْن،

إلاّ هذه السّيِّدة،

التي أخرجتْ ثَدييْها للعالم،

لكي تقولَ لجارتِها إنها بريئة،

كانا أبيضيْن تماماً،

وكَتَبتْ عليهما العروقُ الزرقاءُ،

أجمَلَ القصائد.

5

رمَتْ نفسَها أمامي،

من سيّارة النقلِ العام،

لكي تتعرّى ،

سيقانٌ عاريةٌ في الشارع،

كأنّها اختبأت عن العيونِ،

كلّ هذا العمر،

فقط،

من أجلِ هذه القصيدة.

6

تركتْ أصابعَها في يدي،

ذات مرّة،

وانصرفَتْ مُتعجّلة،

وحين أغقلتُ البابَ على نفسي،

وجدتُ خاتماً من شاعرٍ آخر،

في واحدٍ من هذه الأصابع..

7

عالِقٌ بك ،

كأوّلِ قُبلة،

ـ لا يُمكن تفسيرُها أبدأـ

وراء الباب.

عمَل الجارية

بالأمسِ،

ماتَتْ “الجارية”ُ

أُمّ كل العبيد،

الذين تطوّحوا في قطاراتِ الضواحي،

وأمّ الأسى الماثِلَ

الآن أمامكم،

المرأةُ التي أرْضَعتْ العالم

حليبَ حُزنِها،

وحين ماتَتْ

مشتْ أصابعُ كفّها معنا

في الجنازة،

التّي سَحَلت الشَّقاء معها

في الدنيا،

لم تنسَ أن تقودَه أمامَها إلى القبر،

دون أن تلقي نظرة إلى البيت،

البيتُ،

الذي كان من غُرفةٍ واحدةٍ،

ومن عَشَراتِ الأفواه،

يدخلُهُ الجميعُ،

لكن البّعضَ فقط

هو الذي كان يخرج،

بالأمسِ ماتت “الجارية”،

التي سبّت كل معارفها

قبل أن تموت،

كأنها تُسلِّم بالسُباب،

وفقَدَتْ كل حفيداتها ـ تقريباً ـ

في قطارٍ واحدٍ،

المرأة التي تجَعّد في وجهِها

ثمانين عاماً،

كأنَّ الموتَ يرسمُ لوحَتَه الأخيرةَ في ملامِحِها،

وشَمَت الشقاء تحت ذقنِها

كأنّها تبصُقُ عليه،

المرأةُ التي غَسّلت الموتى

أكثر مما اغتسلتْ ،

و أسْمَت أبناءها:

“ناصر

ونصر

وانتصار”

لم تُرسِل واحداً منهم إلى الحرب،

وحينما ذبحَ القطارُ انتصارَها الأخير،

صارت تُناديه بين المحطّات

كأنّه نوعٌ من الحلوى،

بالأمسِ ماتَتْ “الجّارية”،

في السريرِ الذي بلا أعمِدة،

النائم هناك على الأرضِ،

في شارعٍ ضّيقٍ جداً،

يفتحُ فمَه في محطّة القطار،

كأنّه يتقيّأ المُسافرين.

جنازة

سبعةُ رجالٍ بحناجر مقطوعة،

كانوا في “الباص”،

وكانوا أصدقائي

حين أصبحَ الحديدُ خنجراً بين شاحِنَتيْن،

سبعة رجالٍ تركوا أفواهَهَم مفتوحةَ،

كأنّهم يعقِّبون على موتهم بصرخة ،

وكأنّ موتَهم لا يُريد أن يسمع،

…………

تركوا حناجرَهم على الأرضِ وانصرفوا،

وحين خرجتْ الجثامين إلى المقابر،

خرجوا جالسين،

بعضهم يقشّر”الدُّيون” عن جبهِتِه،

وبعضهم يهشّ الذنوبَ عن الكفن،

سبعةُ رجالٍ،

تركوا حناجرِهم في حِجْري،

أنا الذي لا يستطيع ـ حتّي ـ

أن يؤازِرَهم بدمعة

بعدهم،

لم يعُد لي أصدقاء،

صرتُ أمزِّقهم كالأوراق،

وأطلقُهم في الرِّيح،

قبل أن أتورَّط معهم

في المزيد من الديون.

عَمَـل

هكذا عاشوا

وهكذا يموتون،

في الجلاليب الزرقاءِ نفسِها،

والأحذيةِ نفسها،

وربما بالعَرقِ نفسِه،

العَرقُ

الذي يصرخُ بمفردِه

في كل هذه الجنازاتِ:

“وحِّدووووه”

لكي يودّعهم،

يفتحون موتَهم بصرخة ،

تأتيكَ غالباً بعد مُنتصفِ الليل،

فتخطو إلى بيتِ الواحدِ منهم

كأنّك تمشي في قلبك،

لتحملَ من فوق الأرضِ

رجلاً في الستين،

سالَ لعّابه بجانبِه،

لكنَّه لم ينسَ أبداً

أن يرتدي الجلبابَ والحذاءَ،

كأنّه ذاهبٌ إلى العَمَل.

استقالة

روحي ثقيلةٌ،

كأنَّها ذهبتْ إلى الحربِ بمفردِها،

و لا تستطيعُ

حتّى ،

أن تعود،

عيناي ذاهِلتانِ،

كأنّهما انفصَلَتا عنِّي

وهاجَرَتا إلى بلدٍ بعيد،

أمِّي مسكينةُ تعشقُ العمل،

تطعِمُ الدجاجَ قبل المغرب،

و تنظِّفُ الأيامَ

من شقائنا،

قبلَ أن تذهبَ إلى السوقِ

في الصّباح،

أنا أيضاً في الصباحِ

أقفُ في هذه الشُّرفة،

والشقاء واقفٌ بجانبي

تماماً،

كأنّه لا يجدُ عملاً سواي،

أيامي طويلة،

لدرجةِ أنّني حين أطلّ على الشارع

لا أجدُ شيئا،

الكلابُ تبولُ تحتَ البيت،

والعابرون قليلون من دونِ سبب،

إخوتي ذهبوا إلى أعمالهم،

وأنا،

أدخِّن النّفَسَ الأخير،

كأنّني أكتبُ استقالةً

بزفيري.

أفضل ما يُمكِن أَنْ يحدُثَ لي

أعترفُ اليومَ أنني سعيد، رسمتُ سحابةً لأمّي، لكنها لم تصل، زرعت شجراً في قلبي، لم يُثمِر بَعَد،اليوم، فعلتُ ما يحلو لي، فبرغم أنني أعيشُ بلا عمل ـ وربما بسبِبِ ذلك ـ قتَلتُ جيشاً من النّملِ بماء البرّاد المغلي ، فجأةً، بدأ النملُ هجومه ، رفعتُ البرّاد لأعلى ثم أملته قليلاً، ليخرجَ خيطُ من ماء وبخار وقليل جداً من غضبي..

ساعتها تكوّرتْ كل نملةٍ على نفسها، قبل أن تستسلمَ تماماً وتموت، وهكذا اعتبرتُ الموتَ أفضل ما يُمكن أن يحدثَ لي..

ذكّرني النمل المتكوّر على نفسه ببشرٍ كثيرين تكوَّروا هم أيضاً قبل أن يموتوا، وبأن أغلبَ من عرفتهم ماتوا بعدما تقوّست ظهورهم، وقد كان من المؤسف حقاً أن ماءً يغلي لم ينزل فوقهم، بل صخورتتدحرج كل عدة أعوام، فيموتون فجأةً مقوّسين، رأيتُ ناساً يعلّقون صخورا فوق شفاههم، كأنَّها سلاسل من كلام.

عن نفسي ، وقفت بانتظار مصائبي، دون أن أعرف لماذا أنتظرها دائما في السماء ، معلّقة مثل غيمة، رأيتُ صديقاً يسقط بجواري ويسيل منه الدمُ، لأن صخرةً تركَتْ مقعدَها فجأةً، وقررت ـ لسببٍ ما ـ أن ترسلَ رسالة إلىِّ، وصرتُ كلما رأيته أقرأ الرسالة التي حملها على وجههِ للأبد..

أعترف اليومَ أنني سعيد، لأننّي أحكي الحكايات البائسة، وأنا صغير ، كنتُ أظن أن العالم خُلق للأطفالِ ـ أصلاً ـ لكنهم سرعان ما حطمّوا كل شئ حينما كبروا، وحينما كبروا عادوا من حيث أتوا مُقوّسين تماماً وخائفين.

كم من نساء و شيوخ كوّرتهم سياراتٌ مُسرِعة وكّفنتْهم،عرفتُ أناساً انكسرتْ ظهورهم بسبب نظرة، وحين أرادوا أن يقيموها تمزَّقتْ منهم، نهرني أبي كثيراً لأن ظهري يتقوّس دائماً من دون سبب، أبي مات منذ عشرة أعوام، تاركاً وخذةً في قلبي، كتلك التي أشعرُ بها الآن، وأنا أقتلُ نملاً لم يفعل لي شيئا، وأنا أقرأ هذه الصحيفة، عن صغار احترقت ملابسُهم الداخلية في شرفات القطار، كانوا كثيرين جدا وذاهبين إلى الموت في قطار العاشرة، ملابسُهم الداخلية احترقتْ قبل أن يسيل لحمُ الأصابع، لا شك أنهم لم يستعدّوا للموت حتّى ولو بانحناءة ظَهْر، لا أعرف مَنْ الذي وضع جثّةَ طفلٍ مقوّس في شرفة القطار، هكذا في رأسي، كل هذه السنوات، وأنا أُسْقِط ماءً يغلي فوق جيوشِ النَّمل، ربّما لأنّ جثةً في شرفة القطار كانت صغيرةً كنملة، وربّما لأنّهما احترَقا معاً وتقوَّسا نتيجة ارتفاعٍ هائلٍ في درجة الحرارة…

حين كنتُ صغيرًا عشتُ في بيتٍ يهتزّ مثل مؤخّرات العجائز، كلما مرّ أمامه القطار، مع كلّ رجفةٍ كانت قطعةُ من البيت تترك مكانها على الجدران لتسقطَ فوق أحلامِنا، كأنَّها تُدرّبنا على الألمِ.

هَزَمْتُ جيوشَ النملِ لكن في الجولة الأولى،عادَ بعدها من حيث لا أحتسب، سَادَ وانْتشر، وَمَلأ المقاعِد والسجاجيد، وصارَ النملُ معركتي الأخيرة.

………………..

*الطبعة الأولى، دار صفصافة للنشر، 2010