د. أشرف الصباغ

إن كتابة نيقولاي جوجول لا تعتمد فقط على مفارقة الموقف، لأن مفارقات المواقف موجود عند كتاب كثيرين في الرواية، وفي الدراما المسرحية. لكن جوجول استطاع أن يرصد الظاهرة العادية للغاية والتي يتعامل معها الناس بشكل طبيعي ويومي باعتبارها من طبائع الأمور، ليجعل منها جوهر الحدث والمفارقة الكبرى التي تلقي بظلالها على جملة من السلوكيات والتصرفات التي تشكل بحد ذاتها، وفي مجموعها، ظاهرة. وبالتالي، فنحن أمام بنية معقدة ومركبة على مستوى رؤية الكاتب، وعلى مستوى عالمه الشعوري والوجداني والجمالي، وعلى مستوى ترددات عمله الأدبي وجدانيًا وذهنيًا لدى القارئ، أو ببساطة تأثيره على القارئ. غير أن الأهم، هو ترددات العالم الجوجولي عبر الزمن ورصده الظواهر المشابهة وإن كانت تفاصيلها تتفاوت من حيث الالتقاء والافتراق مع تفاصيل أعمال جوجول.

لم يسلم المؤمنون من مفارقات جوجول “اللعينة”، لأنه حولهم إلى شخصيات كاريكاتورية مثيرة للشفقة والسخرية في آن معًا. وبالمناسبة، كان جوجول مؤمنًا، يذهب إلى الكنيسة. ولكنه، وللمفارقة أيضا، كان ينظر بسخرية شديدة إلى رجال الدين، وإلى الكنيسة باعتبارها بناءًا تراتبيًا قائمًا على الخداع والصراع والمنافسة، وإتاحة الفرصة للمزيد من ممارسة الفساد والدجل والشعوذة. وفي هذا السياق، كانت الشخصيات المؤمنة في عالم هذا الكاتب تمثل ظاهرة وليس مجرد مواقف فردية أو تصرفات وسلوكيات شخصية. مثل هذا التصور الجوجولي لا يحدث إلا عندما يصبح المجتمع غارقًا في الفساد والعبث والمعايير المزدوجة، ومتورطا حتى أذنيه في الكذب والرياء والانحطاط العقلي والأخلاقي.

المفتش العام المزعج للقياصرة والأفاقين

الحديث هنا لا يدور عن “المفتش العام” ومفارقاتها المزعجة. وإن كان من المهم أن نمر عليها سريعا، لأن هذا النص الدرامي لم يفقد حيويته إلى يومنا هذا. فطوال القرنين التاسع عشر والعشرين، تعرض مسؤولون سوفييت وروس لنفس الظروف كأسلافهم في العصور القيصرية، ونالوا ما يستحقون بداية من تراكيب جوجول التي دخلت إلى صلب الميثولوجيا الشعبية الروسية، وانتهاء بما تتكشف عنه قرائح الناس الذين تربوا على هذه التراكيب. ولن نجد مسرحا ليس فقط في الجمهوريات السوفيتية الـ 15 السابقة، وإنما أيضا في العالم كله لم يتناول “المفتش العام” في معالجات درامية مختلفة. ناهيك عن تناولها كمسلسلات تلفزيونية أيضا. لدرجة أن الصحافة كانت على الدوام، ولا تزال تقارن الموظفين المقرفين بنصابي جوجول.

ومن الطريف أن نتذكر ملاحظة القيصر الروسي نيقولاي الأول عندما شاهد عرض الافتتاح لمسرحية “المفتش العام” عام 1836، حيث قال: “حصل كل شخص على ما يستحق، وأنا أكثر من غيري”. الوجهاء لم يخفوا عدم رضاهم بينما الجمهور كان منتشيًا. فالكوميديا التراجيدية جدًا، والتي بنيت على خداع الذات، تتعرض لمجموعة من المسؤولين الإقليميين غير المبدئيين، أو بالأحرى الأفاقين، الذين ينتظرون برعب وصول المفتش العام الذي من المفترض أنه سيكشف العديد من الألاعيب والمخالفات التي يمارسونها. ولكنهم يخطئون الاعتقاد عندما يستقبلون زائرا عاديا متصورين إنه المفتش العام. وتستمر المفارقات الخطيرة إلى أن يصل المفتش العام الحقيقي في اللحظة غير المناسبة. وإذا كانت لحظة (المفتش العام غير المناسبة صنعت مفارقة كوميدية، فاللحظات غير المناسبة تاريخيا تصنع من مصائر الشعوب مآسي وتراجيديات. وها بالذات ما يجعل (المفتش العام) عمل خالد بكل المعايير.

ميلاد جوجول

منذ أكثر من مئتي عام ولد الكاتب نيقولاي جوجول صاحب “الأنف” و”المعطف” و”المفتش العام” و”الأرواح الميتة”، وغيرها. الطريف أن البعض ما زال يحلو له أن يتحدث، وفي روسيا أيضا، عن قدرة جوجول العبقرية بقوله: “لقد استطاع نيقولاي جوجول إضحاك القراء بشكل لا يقل عن موليير وفيلدنج. فالعديد من شخصيات أعماله مشوهون وغامضون مثل أبطال هوفمان”. ولكن بالرغم من أن بعض ميزات جوجول، ككاتب عبقري، يمكن أن تقارن بمواهب المبدعين الآخرين، إلا أنه يصنف ضمن الكتاب الأكثر استثنائية. بينما اعتبر البعض الآخر جوجول مؤلف “كتب مضحكة جدا”، و”فكاهي لا نظير له”، غير أن كتاباته المضحكة تشابكت مع عالم غير مرئي من التراجيديا والدموع والكوارث النفسية والاجتماعية التي يرتكبها الإنسان بدم بارد.

ولد نيقولاي جوجول في 1 أبريل عام 1809 في منطقة “فيليكي سوروتشينتسا” في حاكمية “بولتافا” التابعة لأوكرانيا آنذاك، وهو ينحدر من أصول أوكرانية- بولونية نبيلة هي “الجوجولية اليانوفسكية”. توفى والد جوجول فاسيلي يانوفسكي عندما كان ابنه في الخامسة عشر. وأصبحت والدته ماريا أرملة وهي في سن الثلاثين مع أربعة الأطفال. قامت ماريا بإرسال ابنها البكر نيقولاي للدراسة في مدرسة “بولتافا”، وبعد ذلك في المدرسة الداخلية في “نيجينسك” (المدرستان في أوكرانيا). وبمجرد انتهاء “كوليا” من الدراسة وحصوله على الشهادة انطلق يشق “مسيرته” المهنية في العاصمة الروسية آنذاك سانت بطرسبورج.

الأرواح الميتة

في خريف عام 1835 بدأ العمل على رواية “الأرواح الميتة”. تلك الرواية التي حولته إلى كاتب مشهور عالميا. “الأرواح الميتة” هي ملحمة جوجول التي تدور حول التاجر “النصَّاب” بافل تشيتشيكوف، والتي أصبحت موضوعًا شعريًا حيويًا عندما بدأت روسيا البناء الرأسمالي. فقد قام النصاب بشراء أسماء الموتى من ملاك الأراضي بهدف جمع ثروة طائلة ببيع أسماء “هذه الأرواح الميتة” كما لو كانوا أحياء. وعموما فرجال الأعمال الذين ظهروا فيما بعد في روسيا السوفيتية، وروسيا الحالية ما بعد السوفيتية، كان ولا يزال لديهم موهبة تشبه موهبة تشيتشيكوف لجني المال من لا شيء من خلال بيع شقق غير موجودة أو أسهم في مشاريع خيالية. ولعل أعظم ما في هذه المعزوفة التراجيدية المرعبة وأكثره خلودًا، هو أن جوجول استطاع باستثنائية إبداعية متفردة تجسيد روح التاجر الروسي ليس فقط في زمنه، وإنما في السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين، والسنوات العشرين الأولى أيضا من بداية الألفية الثالثة، حيث الرأسمالية المتوحشة المضفورة مع أحط النزعات القومية البائسة. بل والأكثر إثارة للدهشة هو أن نماذج شخصيات “الأرواح الميتة” يمكن أن يلتقيها أي إنسان عابر في شوارع موسكو وسانت بطرسبورج وكييف ومينسك حتى يومنا هذا.

لم يتعلق الناس بالملحمة لعرضها الهجائي فحسب، فـ “الأرواح الميتة” تتضمن العديد من الملاحظات الحادة حول الذهنية الروسية، وطريقة التفكير، واللغة المنطقية، والروح المنفلتة، والمواهب المبدعة. وبفضل القدرة الإبداعية الفذة لجوجول، اكتسبت رحلات تشيتشيكوف أهمية عظيمة حيث ظهرت كسلسلة ليس فقط من خلال صور شخصيات مضحكة، بل وإظهار حالات يومية وأوصاف رائعة عن الطبيعة الروسية، كل هذه الصور تشابكت في سياق انفعالات فلسفية حول روسيا، والروح الروسية والمزاج الروسي. وحتى الآن لا يعرف أحد ماذا كان جوجول يقصد بـ “الأرواح الميتة”: الأرواح التي كان يشتريها تشيتشيكوف فعلا، أم أرواح الأحياء سواء أبطال الرواية بمن فيهم تشيتشيكوف أو العديد من أولئك الذين يتحركون بيننا ونتعامل معهم يوميا؟!!

في عام 1836 سافر الكاتب إلى الخارج للعلاج وللتركيز كليًا على عمله الجديد. في تلك اللحظات تركزت أفكاره الأولية على رسم صورة ساخرة “أحادية الجانب” لروسيا، توسعت فيما بعد إلى خطة لخلق كتاب كبير في ثلاثة مجلدات. وبقي جوجول 10 سنوات خارج روسيا، راح يتجول خلالها في فرنسا وألمانيا وإيطاليا، ويواصل عمله على المجلد الثاني من “الأرواح الميتة”. وفي عام 1845 يصاب جوجول بنوبة جديدة من مرضه الغامض، ويخفق الأطباء في تشخيصه حيث نسبوا الأعراض إلى اضطراب عقلي. وفي أحد الأيام وفي فورة غضب مزق مخطوطة المجلد الثاني وبدأ الكتابة من جديد.

في أبريل عام 1848، وبعد رحلة إلى فلسطين لرؤية الضريح المقدس، عاد جوجول أخيرًا إلى موسكو واستعد لكتابة المجلد الثاني من جديد. وفي أواخر يناير عام 1852 أصيب بنوبة أخرى اقتربت به بشكل كبير من هاجس الموت الوشيك. وفي ليلة 12 فبراير ألقى بمخطوطة المجلد الثاني في النار.

لقد خطط جوجول بعيدًا لتشيتشيكوف بل وكتب حتى الجزء الثاني من هذه الملحمة، لكنه أحرقه بعد 10 سنوات من إصدار المجلد الأول. وبسبب الجدل المتواصل حول أسباب هذا “الإعدام” للعمل فالدوافع المستشهد بها عموما تتضمن أزمة عقلية واستياء الكاتب من عمله الجديد.

في 4 مارس (21 فبراير حسب التقويم القديم) عام 1852 توفى الكاتب نيقولاي جوجول في موسكو ودفن في دير “دونسكوي”، أحد أماكن موسكو التاريخية. وبعد عام 1917 نقل قبر الكاتب (رفات الكاتب) إلى مقبرة “نوفوديفيتشي” في وسط موسكو حيث يرقد مجموعة من الأشخاص المشهورين.

الأرواح الميتة والنفوس الميتة

وقبل الاسترسال، فإن البعض ترجم اسم الرواية إلى “الأرواح الميتة”، والبعض الآخر ترجمه إلى “النفوس الميتة”. وفي الحقيقة فترجمة “الأرواح الميتة” ومن أحداث الرواية نفسها ودلالاتها وإسقاطاتها، فإن “مفهوم” الأرواح هنا له معنى أوسع وأعمق، وقد يعود فيما يعود إلى تلك الأرواح الميتة التي تشتري أسماء الموتى. بينما ترجمة “النفوس الميتة” فتعود مباشرة إلى أسماء الموتى باعتبارهم نفوس. وفي الحالتين الترجمة صحيحة جدًا. لكن “النفوس” الميتة، ماتت وانتهى الأمر، ويجري شراء أسمائها للتجارة بها. ونحن الآن أمام “الأرواح” الميتة التي تتاجر بالنفوس التي ماتت.

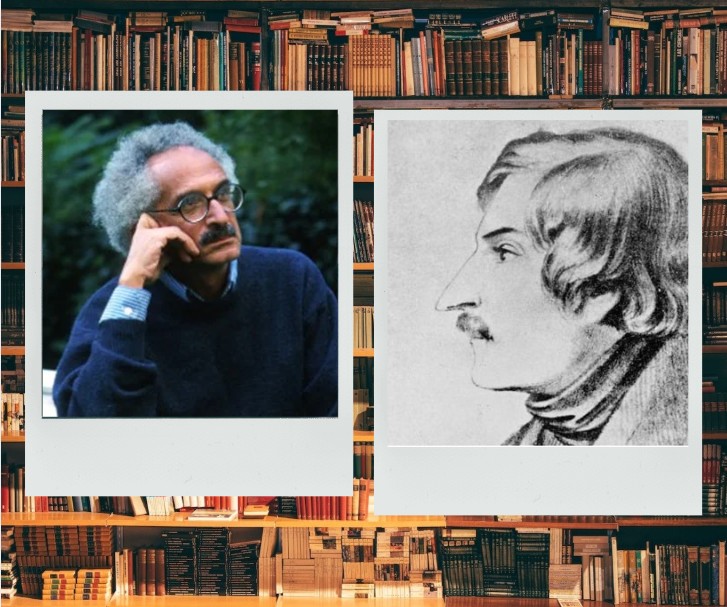

صنع الله إبراهيم في العالم الجوجولي

إذا نظرنا إلى الكاتب المصري صنع الله إبراهيم في سياق العالم الجوجولي، وتحت عدسة “الأرواح الميتة”، سنجد أن هذا الكاتب قد يكون مثل كتاب آخرين قطعوا طريق السياسة والأيديولوجيا والسجون ومعاناة الحصار الجزئي، وربما التجاهل المؤسساتي، وخاصة بعد رفضه جائزة الرواية العربية في أكتوبر عام 2003، والبيان الذي قرأه أمام الجمهور وسجلته الصحافة ووسائل الإعلام، وسبب هزة غير مسبوقة للأوساط الثقافية والحكومية على حد سواء. لكن هذا التاريخ كان فاصلًا، أو بالأحرى كان شرخًا، في مرآة الحركة الثقافية المصرية التي كانت قد استوت وأصبحت مرأة لامعة تعكس صورًا ونماذج مثالية رائقة ومستكينة وفي غاية الراحة والسلام النفسي والإبداعي. بعد هذا الحدث، أصبحت هذه المرأة مشروخة بالفعل، وتعكس الكثير من العوار، حتى إذا مرت النخب أمامها ولم تنظر إليها.

تحول صنع الله إبراهيم بعد هذه الحادثة إلى “غراب أبيض”، وانقسم الناس حوله. والمقصود بالناس، النخب الثقافية والسياسية والحزبية، فمنهم من أدانه على “مغامرته الصبيانية”، ومنهم من وصفه بالاستعراض، ومنهم من استخدم موقفه ليبرهن للعالم أجمع أن “الديمقراطية” في مصر تسمح بما فعله صنع الله إبراهيم! وهناك من ثَمَّن هذا الموقف، ووضعه في سياق إنساني عام، وآخرون قَدَّروا الموقف ووضعوه ضمن مهام أيديولوجيه. لكن عددا كبيرا من المثقفين المتنفذين، وأصحاب المناصب، أظهروا وجوهًا اختلفت ملامحها. فكانوا يقولون شيئًا في العلن، وشيئًا آخر في الغرف المغلقة، وشيئًا ثالثًا في وسائل الإعلام، وشيئًا رابعًا له هو شخصيا.. كان مشهدا ملهمًا للتاريخ وللحركة الثقافية وللنخب، وللأدب. لسنا هنا بمعرض تفسير الدوافع والنوايا، أو حتى تحديد الأهداف والأغراض. ومن ثم فنحن لا نحاكم أحدًا بقدر ما نحاول تفسير شخصية صنع الله إبراهيم في ضوء العالم الجوجولي، وبالذات بعدسة “الأرواح الميتة”، لنكتشف أن تشيتيشكوف تاجر “النفوس” لم يمت، ولم يختفِ عبر الزمن، بل أصبح جيوشًا جرارة بين المثقفين، وفي أوساط النخب المختلفة، وضمن جحافل الموظفين، والموظفين المثقفين.

إن التجارة بالموتى، لا شك تجارة رابحة. فهي تطهر الأرواح، وتُنَقِّي النفوس، وتصنع الأمجاد. وصنع الله إبراهيم الميت، أفضل بكثير من صنع الله إبراهيم الحي، لأن الأخير مزعج، ومراهق، وصبياني، وكاشف، وفاضح، ومثير للأرق. أما الميت فهو مبدع ونقي، وصاحب مواقف خالدة.

في نهاية المطاف، لا يوجد لدى صنع الله إبراهيم ما يشبه جوجول، ولا علاقة لكاتبنا المصري بأحداث “الأرواح الميتة”، لكن للأدب مفعول السحر، ووجع الروح، وألم الجسد، عندما نرى بطلًا جوجوليًا ينشطر ويتشظى من على بُعْد مئتي عام لينمو أمامنا بشرًا بلا روح يتاجرون بالنفوس الميتة، ونباتات طفيلية تعتاش على أرواح الموتى.