محمد أبو الدهب

لم يصدِّق مغاوري أني أقرأ الروايات، بهذا الشكل الهستيري، ولا أكتبها. قال:

-طبَّاخ السمّ يذوقه يا أخي!

من جهتي، فكَّرتُ أن فَرْضيَّته تستحق الاهتمام. والمَثَل الذي حشرَه في الكلام قلبَ مدلولها في ذهني، بمعنى أن الكاتب/ صانع مادة القراءة، لا بأس أن يجرِّب مصنوعات غيره من أهل مهنته. إما ليتقمَّص مشاعرَ عملائهم، الذين هم أو بعضهم عملاؤه أيضا في النهاية، فيضبط مؤشِّر احتياجات السوق، وإما ليطمئن إلى أنه يصنع أحسن منهم، حتى لو كان عملاؤه أقلَّ عددًا من عملائهم!

أقرأ ولا أكتب؟ لم يغالط ذلك رسوخ اعتقادي في وجود قارئ، فقط حينما يكتب كاتب، بلا حتميةِ مثول أي نوع من الحلول أو الاتحاد بينهما. اهتممت أكثر عندما أقرَّ بأنه يقرأ قليلا، ومع هذا يتصوَّر نفسه أحيانًا في موقع الكاتب، نافيًا اقتران ذلك بأيِّ تطلُّعات ذاتيَّة للشهرة والمجد! كنت مندهشًا، لأن نقاشًا كهذا يحصل بيني وبين شخص مثل مغاوري، لا أعُدُّه مثقَّفًا أو حتى طالب ثقافة.

وهو مضى في غَيِّه. قال إنني أُخفي عنه كتاباتي، لسببٍ تعذَّرَ عليه استنتاجُه، رغم تفكيره العميق، وغير المنقطع، في الموضوع. هَداهُ تفكيره إلى أن الإخفاء يمكن أن يكون بضغينة شخصية. يعني أنني أُخفيها عنه وحده، فيما أنشرها بين الآخرين. بل وأُهدي كثيرًا منهم نسخًا بتوقيعي. وضعتُ أنا من خيالي على خياله، فرأيتُه، ليلةً، يتربَّص بفايدة إلى أن نامت (أنا واثق أن فايدة تشخِّر بدأب وصخب في أثناء نومها، ولو كنت زوجَها فلن ألفِتَ نظرَها أبدا إلى أنها تفعل وأنني أسمع.. شخَّري يا حبيبتي ولا يهمّك!). تسحَّب يفتِّش في أغراضها، وفي كل جُحر بشقتهما. لربما يعثر على رواياتي، مُهداة إليها، من وراء ظهره (لا يجب أن تُستنهَض ضلالاتنا، فالأطراف الثلاثة منزَّهة عن أية انفعالات قد تنزفها مشاعر الغيرة أو صاعقة اكتشاف الخيانة.. وخلاصةُ ذلك أن مدام فايدة جبلٌ لا يهزُّه رِيح!).

قال إنه خرج في أحد الأيام. دهسَ بنها، من شرقها إلى غربها، من الكوبري إلى المحطة فالتمثال والإشارة والأهرام والفلل. يدور على المكتبات وبائعي الجرائد. يقرأ أسماء المؤلفين على أغلفة الكتب المعروضة، وكُلُّه يقين بأن عينيه ستلاقيان اسمي على أحدها. ولمَّا ضيَّعَ تنقيبُه الخاسر في بنها جدارةَ يقينه، أضاف فكرةً جديدة إلى أفكاره المتلاحقة، المنقسمة جزئيًّا، وهي أنني أتلذّذ بتعذيبه. وزيادة في التعذيب، لفَّ على قدميه ثلاث ساعات يبحث في مكتبات وسط القاهرة، مُستفيدًا من سفره لزيارةِ مريضٍ من أقاربه في معهد الأورام. بحث في مكتبة الشروق ومكتبة مدبولي والدار المصرية اللبنانية وأماكن أخرى لم يحفظ أسماءها. يفرز المعروض في الفاترينة أوَّلا، وطبعًا لا يقرأ اسمي. يُطمئن نفسه أن الفاترينة لا يمكن أن تتسع لكل الكتب الموجودة، ويدخل على أمل أن يكشف السِّر!

استغربتُ من الأوهام التي يعيشها. لو أن لي رواية مرئيَّة للمارة، في إحدى فاترينات تلك المكتبات، أو مُبعَدَة على رفٍّ غير ملحوظ من أرففها، لما تزاملنا قَطُّ وأبدًا في هذا المكتب الحكومي المعزول في بنها، والمقفول على موظَّفيه من فلاحي وفلاحات القرى التابعة. ضحكت، وقلت:

-كل إللي انت حكيته ده يدل على إنك مؤلف عظيم.

وليتني ابتلعتُ لساني (يالَإرهاب المجاز، الحقيقي! ما بها: ليتني سكتُّ، والا هيَّ فشخرة وخلاص!). صدَّقني مغاوري هذه المرَّة، وصدَّق نفسه. بدأ من ليلته رحلة تأليف كتابه (أغرب المواقف في حياتي كموظف بإدارة شؤون العاملين). كان له في حياته كموظف ثلاثة أعوام فقط، وفايدة لم تكن التحقت بنا في الإدارة بعد. صارت تلك الليلة ليلة ميزانه. بها يُخصِّص ما قبلها ويؤرِّخ ما بعدها. يحشرها في كلامه العاديِّ مع الناس، أيًّا كان موضوع الكلام: “الأستاذ فتحي طلع معاش قبل ما أبقى مؤلِّف كتب بشهر واحد.. وفاة الحاجَّة نجيَّة كانت بعد ما ظهرت عليَّ موهبة الكتابة بخمس سنين…”. كان يكتبه على الورق أيامها. نسخَه على الكمبيوتر، بعد ما لا يقل عن عشرة أعوام، ولا يزال يضيف إليه فصولا جديدة، معلنًا أن وازعَه الأدبي يحُول بينه وبين تقفيل الكتاب ما دامت المواقف الغريبة نفسها لا تنتهي! نصحتُه مرَّةً أن يجعله على أجزاء، حتى لا تُوهِن ضخامتُه من حماسةِ الإقبال على قراءته، ويراعي أن عنوان الجزء الأخير سيطرأ عليه تعديل بسيط، لكنه جوهريّ ومؤثِّر: (أغرب المواقف في حياتي كمدير لإدارة شؤون العاملين). مغاوري ابتسم، وفكَّر، وقال إن دماغي حلوة.

**

كانت من تلك الروايات التي يقولون عليها “نوفيللا”، إيماءً إلى مقاسها المُحيِّر كقصةٍ قصيرةٍ طويلة. في حدود ما أذكر، لم يزدْ عدد صفحاتها على السبعين، من القَطع المتوسط. نسيتُ عنوانها تماما، ولو على نحوٍ تقريبيّ. وكاتبُها ليس من الأسماء الأيقونية الشائعة. ورغم ترجمتها عن الإسبانية، فإن أحداثها، الملتصقة بذاكرتي، لا علاقة لها بأسبانيا. لها علاقة على الأرجح بمصائب تتوالى على رجل بائس ساذج. وأنا، في أثناء القراءة الأُولى، أقتنعُ شيئا فشيئا بأنها المصائب التي ستتوالى عليَّ في قادم أيامي، مصيبةً تلو مصيبة. أعيد قراءتها، فينمو اقتناعي ويتضخم بأنها قصة حياتي المحطَّمة، باعتبار ما سيكون، خاصة بعد أن كُتبتْ لفايدة لقمةُ عَيش في إدارتنا، ثم كُتب لمغاوري ميثاقٌ غليظ بتعليق ساقيها على كتفيه (كم من رفيعٍ أتاهُ مكتوبُه فغَلظَ!). لم يخْبُ هذا مرَّة بانتفاضةٍ متمرِّدة، متعقِّلة إذا شِئنا الإنصاف، تعيد الأمور إلى نصابها؛ إنْ هي إلا رواية تُحكَى، من صُنع خيال شخص مجهول، بعيد، ربما لم يقارف بؤسًا قَط، لا أعرفه ولا يعرفني، ولا مطمعَ في أن أعرفه يومًا أو يعرفني، لأنه مات قبل أن أُولد. كنت استعرتُها من مثقَّفٍ محترم، صاحَبتُه سنين ليست بالقليلة. أحببتُ صُحبتَه من ناحية، واستثقلتُها من نواحي أخرى. اسمُه على بالي الآن. أكاد أنطق به في أيِّ لحظة. وذاكرتي كلما سمحتْ بتمام استدعائه هرَّبتْه من على طرف لساني، في اللحظة ذاتها، كأنها تلعب معي لعبة. مع ذلك، كنتُ أُشبِّهه بمثقف آخَر، أكثر احترامًا، ولا أنسى اسمَه: الأستاذ رضا الأشهب (تصدّق ممكن يكونوا نفس الشخص وأنا إللي ناسي!). لم أرُدّها إليه في حياته. أردتُ إبقاءها معي لأطول فترة ممكنة، ثم إبقاءها على الدَّوام: دليلي الذَّكيّ لنوائبي المحتومة. والمثقَّف المحترم يُدخلها في حواراتنا، مستشهدًا بها ليبرهن على أطروحة نقدية طرأتْ له، أو بالأفطن متوسِّلا بالأطروحة لتذكيري بالرواية الغائبة:

-زيِّ إللي قدَّمه الروائي العظيم (……) في روايته الرائعة القصيرة (……)، أفتكر إنها معاك من عشرين شهر، ياريتك تكون قرأتها، علشان تفهم قصدي…

في كل مناسبة، يستخدم نفس الجُمَل تقريبا. ما يتغيَّر فقط عدد الشهور. يرتفع باطِّراد. يظلُّ هو قابضًا على حساب زمن غيابها عنه بالشهور لا السِّنين، لإلهائي بالتكاثر، وبالتالي إشعاري بالخطورة. وأنا، بيني وبين أفكاري، في الخباثة، أعدِّل له: “يا ريتك تكون قرأتها، علشان تخلِّي عندك دم وترجَّعها، ما كانوش سبعين صفحة!”. أتلقَّى تلميحاته ببرود، ومهارة في التَّطنيش مستجدَّة على طبائعي، مُفترضًا أني لم أسمع، أو أسمع ولا أفهم، مناضلا عن حقٍّ أصيل لي، تطلع روحي ولا يُغتصب مني. تُفرَم أوصالي وُصْلا وُصْلا ولا يحرمني أحدٌ من حيازة قصَّتي مكتوبة ومترجمة ومطبوعة. حتى لو كان مثقفا محترما، وحتى لو كانت قصة المصائب. ما يؤرِّقني أحيانا، انطلاقًا من تلك الذكرى إلى عموم أيامي، هو تذكُّري أدقّ تفاصيل الأحوال، مصحوبًا بالنسيان الفاجر للأسماء المُعيَّنة التي شيَّدتْ تلك التفاصيل.

يوم موته، ضيَّعتُ جنازته. كنت في مأمورية عمل إلى النيابة الإدارية مع فايدة. اغتسلتُ في البيت غُسلًا شَرعيًّا بنيَّةِ التَّخلُّص من الحدَث الأكبر بسبب شيء صارَ معي في مبنى النيابة، واستلقيت على السرير، أستذكر أوقاتي معه وأحزن. جاء المغرب فأخذت نسخة الرواية في يدي، وكانت أمامي دائما فوق الكومودينو. نزلتُ لأصلَ إلى العزاء المنعقد في دار مناسبات أحد المساجد ببنها. أتصرَّف كما لو أن اتِّفاقًا قديما، أُبرِمَ بيني وبين المثقف الراحل، يقضي بتسليم الرواية لابنه الأكبر في سرادق عزائه (حاجة كده زيّ الوصية محدَّدة الفِعْل والزمان والمكان). مغاوري ينتظرني في ميدان الإشارة. وهو شَبَط في المشوار مثل الأطفال، عندما سمعني أتكلم عن الرجل في الصباح. قال:

-أقل واجب نحضر عزا واحد كان على ثقافة واسعة زيّ ما بتقول بغض النظر عن المعرفة الشخصية.

جلسنا نستمع وننصت إلى تلاوة آيات العذاب في القرآن الكريم، التي كانت من حظِّنا حالَ التحاقنا بالعزاء. وشَّمَ روحي شعورٌ فادح بالشفقة، علىَّ وعلى الناس، من الإهانات الفظيعة التي تنتظر معظمنا. لما صدَّق المقرئ، تلكَّأتُ في أثناء مصافحتي الابن المرصود. استشعرتُ أنه ليس حزينًا بقدرِ ما هو غضوب. أظهرت له الكتاب، وقلت:

-دا كان أمانة عندي للمرحوم.

لكمَني في كتفي فأوجعني، وجرَّني من يدي فكدت أقع على وِشِّي. أحسستُ بالغَدر، وفكَّرتُ في الدِّفاع عن نفسي، خاصةً مع رؤيتي أنه يقاربني في السِّن، ومع وسواسٍ رماديٍّ عابر لذاكرتي بأنه الولد البدين، الغضوب، الذي كان يلتهم ثلاثة سندوتشات طعمية كل يوم، في أثناء دقائق الفُسحة بمدرسة بنها الثانوية للبنين. والمرحوم أبوه، العاقل المثقف، لم يكن يرضى بأنْ أُعامَل هكذا في عزائه، ولا مِن قبله بإفراط ابنه في أكْل سندوتشات الطعمية على هذا النحو بين الوجبات. لم أدافع عن نفسي كما توقَّعتُ، فالمُعزُّون سيشهدون بأنه طبطبَ على كتفي بحماسة شاكرًا لتضامني، وشدَّ على يدي بعَشَم تقديرًا لمجيئي، وينعتونني بمُثير القلاقل في العزاءات المفتخَرَة. والابن قال، وعيناه تلاحقان الناس ورائي في الطابور، يتعجَّلُ مصافحتَهم لينزاحوا من أمامه:

-خلِّيهولك، هدية مني، ومن ريحة المرحوم، ياللا سكَّة بقى.

كنت أكيدًا أن مغاوري حاضر بكثافة كإحدى لعنات تخاطرات النوفيللا، التي لا تزال رائعةً، ببلاياها. قد خلصتْ لي وحدي للتوِّ وحتى مماتي.. والملعون سيخبر فايدة أني من الذين يتعرَّضون للإهانات ويُدخمِسون!

**

لم أزعل من الشيخ، وكلامه لم يخلُ من غِلظة. ثم إنه أجاب عن سؤالي بسؤال، وهذه طريقة تُعصِّبني مُذ كنتُ لا أحمل لها هَمًّا. لم أستبعد أنها طريقته ليضع بيننا جسرًا فأعبر إليه وأفضح مكنوني، وأنه امتنَّ لتساؤلي، ويودُّ أن يطول حوارنا، بشرط ألا يصير مُملًّا، ومستهلَكًا، كحوارات عابري القبور، جمهور الجنائز، التي لا بدَّ أنه اعتادها، ضمن عمره الطويل، هنا في باب الوزير. قلت بهدوء وتفاهم:

-كيف لا تلزمني الحكاية، وهو الذي سمَّاه الرسول قبل أن يولد.

دون أن أُعطَى فرصتي في الانبهار، من مباغتةِ جريان هذه المعلومة على لساني، أضفت بتدفُّق الحُفَّاظ:

-ألم يقل النبيّ، صلَّى الله عليه وسلم، والعُهدة على الرُّواة، للإمام عليّ بن أبي طالب، كرَّم الله وجهه: سيولد لك غلام، وقد نحَلْتُه اسمي وكنيتي.

متى وكيف اقتنى صدري حديثًا نبويا بهذا الشأن؟… ولكي لا أقعَ في الغلط، فصدري صدرُ مسلمٍ أوَّلا وآخِرًا، سأنعته بالسؤال المُتميِّع.. كتابُ أبي التائه في الزِّحام.. والحكاية خالصة البساطة؛ كان مُصانًا في قبوٍ من ذاكرتي، الآن يرتقي إلى السطح. آنَ أوانُه، وابتعثتْه الحاجَة، مع موت مغاوري، ومجيئه ليجاور المكتوبَ عنه، وإنْ طالَ الأمَد. وإلا فما علاقتي الموضوعية (والذاتية والله!) بحديثٍ نبويٍّ عائليٍّ، تلفَّظت به للتَّو على أسماع الشيخ؟

رأيتُ كأنَّ الشيخ ابتسم، وحوَّل رأسه، خفيفًا، لتتقابل أبصارنا. رضيتُ برضائه أن يوليني بعض اهتمام. بقيَ قابضًا على ابتلائي بصمته. لم ينطق ما يدلُّ على أني عبرتُ الجسرَ، كاملا، إليه. واصلتُ التَّسميعَ من كتاب أبي. يهطلُ الآن على ذاكرتي، صفحةً صفحة، أو سطرًا سطرا، وأنا مأخوذ، غائصٌ في المكتوب المقروء:

-كيف لا تلزمني الحكاية، وهو الذي سأله الناس يومًا: لِمَ كان أبوك يزجُّ بك في المعارك بينما يضنُّ بالحسن والحسين. فقال لهم: كانا عينيه وكنت يدَه والمرء يقي عينيه بيده.

كبرت ابتسامة الشيخ. مسحتِ الوجه كله، فأضحكني الاغترارُ بإنجازي. ارتكز على عصاه، كأنه سيقوم من مقامه. كدتُ أنحني، لأعِين عُوده الناحلَ القديمَ على الوقوف. أُلقيتِ الخشية في قلبي، والسَّكْتةُ توشك أن تعصف به، فانتظرتُ. الشيخ انتصب. استدار ليستقبل باب الضريح. قبَّل باطن وظاهر كفَّيه. حفن بهما في الفراغ، وقذف بفراغهما إلى الداخل، ثم مسح بهما على صدره، واستدار أخرى. قعد على صخرته، واستكانَ. أنا طاوعتُ حالي، فقلت رافعًا صوتي، محتشدًا بقبولِ حَمْل الأمانة الجديدة:

-كيف لا تلزمني الحكاية، وهو الذي قال، يوم معركة الجمل: أنا على دين “عُمَر” بن أبي طالب!

زالت ابتسامته كأنْ لم تكن. اسودَّ وجهه بعد بياض. عصفَ فمه بتنهيدةٍ عاتية، فمسَّني خوفٌ، وشتمتُ أصولَ مغاوري القاهرية ولم يحملني إلى هنا سواها. رجوتُ لو أبرِّئ نفسي مما لا أعلم أنها تُهمتي. أبيِّن أني لست طرَفًا في الحكاية، التي ما انفككتُ أُلحُّ على أنها تلزمني. أشار بعصاه إلى ما وراء ظهري:

-صاحبك هيمشي ويفُوتك.

**

واعتدال ركبتْ الفيات إلى جواري. كنت تقهقرتُ إلى الخلف بطول حدود الوسعاية، أستقبل السِّكة المواجهة. صحيح أنها واسعة ومباشرة إلى قريتي، لكنها مظلمة وغير مسفلتة وإلى يمينها ترعة عميقة. اختنقتُ بهاجس الرهاب من القيادة. ليلةٌ مناسبة جدا لموتي (كان عائدًا من حفل زفاف أعزِّ أصدقائه، عندما اختلَّتْ عجلة القيادة بين يديه، فانحرفت السيارة عن الطريق وسقطت في الترعة، وتُوفي المذكور على الفور، ويشير تقرير الطب الشرعي المبدئي إلى أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق). تشعَّبَ أثرُ الهاجس مع تسليمي بأني سكران قليلا. سوَّلَ لي متابعة الاندماج في كتابة القصة والسيناريو والحوار، ثم تصوير وإخراج مشهد الخلوة الأولى بين مغاوري وفايدة. سأصنع منه فيلما جنسيًّا مقزِّزًا. يحرِّض البطل والبطلة على التباغُض للأبد. يحرِّض المتفرِّجين على البصْق وعدم انتظار إشعار النهاية. بلا أيِّ اعتبار لكون الخلوة نفسها شرعية، والمعازيم ساهموا طواعية في مباركتها.. مع هذا اعتبرتُ مُثول اعتدال، غير المحدوس بالمرَّة، في بؤرة الكادر، جالبًا للأمان، ومعطِّلا عن التصوير، ومرحَّبا به. غريقٌ تعلَّق بالقشَّة، في لحظةِ النَّزع الأخير، قبل أن تتمَّ الإسفكسيا عملها.

رأيتُها أوَّلا في مرآة السقف، عندما اقتربتُ من مدخل السرادق، ولمباته لا تزال ساطعة. واقفة، تتلفَّت، وتضمُّ ذراعيها على صدرها. حقيبة صغيرة كأنها محفظة نقود معلَّقة بكتفها. قامتها توازي قامة فايدة من حيث الطول والامتلاء، لولا أنها لا تلبس الفستان الأبيض. عُمال الفِراشة من ورائها يخلعون عروق الخشب، ويفكُّون المسرح، ويعتِّلون على عربة النَّقل، ويتناوبون النظَرَ إليها بين حركةٍ وأخرى. لم أعرفها إلا مع وقوفي المباشر أمامها. قلت:

-مدام اعتدال! واقفة لوحدك كده ليه؟

ضحكت وقالت:

-انت لسه هنا؟

مدَّت يدها، تفتح باب الفيات:

-خدني معاك بقى.

تذكَّرتُ أنني لم أتعرَّف عليها فورًا، في بداية الليلة، مثلما لم أتعرَّف على فايدة. كانت تسير مبتسمة، وخجولة تقريبا، إلى يمين العروس، وهما خارجتان من عند الكوافير. وجهها مطليٌّ بالبودرة، ومبقَّعٌ بألوان المكياج الكثيرة، حول العينين وعلى الخدَّين. الألوان الزاهية جدًّا أضاءت عمليةَ ترسيم حدود الحاجبين والشفتين. أما الفستان الأخضر الطويل والمحزَّق، لزوم المناسبة، فقد لا ترتديه مرة أخرى. قالت:

-أنا قرفانة من العِيشة، ومن الناس، واتعمِّدت أتأخَّر عنهم، مع إني مكنتش عارفة هروَّح إزاي.

طوال الطريق، لم أفعل غير القيادة والإنصات. هي لم تسكت. حكت عن زوجها الذي لم يأتِ من عمله في السويس، ليقوم بالواجب مع أخيها، الذي هو خيرُه عليه من فوقه إلى تحته. ولم تتعشَّم منه أحسن من هذا، فطلاقهما وشيك، وتشكر ربَّها لأنها لم تحبلْ منه. مغاوري اتَّفق معها على أن زواجها كان خطأ من الأساس (تمثَّلتُ مغاوري، وقد انبرى لها لسانه: ويا ريته خطأ عادي، ده خطأ ثقافي، إزاي واحدة قارئة زيِّك، يعني ممكن تبقى كاتبة مشهورة في أيّ لحظة، تتزوج واحد لا بيقرا ولا بيكتب!) أما أبوها وأمها وعمها فيرَون أنه ابن حلال، وأنها زنَّانة وفاشلة تخرب بيتها بيديها. لهذا لم تتحمَّل نكدَ الركوب بينهم. تذكَّرتُ ليلةَ حِنَّتها، قبل ثلاث سنوات أو أقل. قعدت إلى المائدة في الصالة، مواجهًا مدير إدارتنا الذي أحيل إلى المعاش منذ سنين، والذي سأقول له، في غضون أسبوع من الليلة (ليلة زواج مغاوري، مش ليلة حِنَّة اعتدال، وربنا يفرَّح الجميع!) هو وثلاث من الزميلات: “يا ولاد الجزمة”، وأكلتُ بشهيَّة، دون خجل من الناس، صدرَ ذكر بط وطبق محشي كرنب وكوسة. نفس الصالة التي تغدَّيتُ فيها اليوم مع مغاوري وبعض أقاربه، قبل أن يلبس بدلته (وهو نفسه سِدر دكر البط ومحشي الكرنب والكوسة، بس اللقمة كانت نازلة تلطَّش في مسارها للمعدة زيِّ العربية إللي سايقها سكران).

أمام البيت، المحدوف وسط الغيطان في العتمة، وفي أواخر موسم الذُّرة، بالقرب من شريط القطار، أوقفتُ الفيات. غادرت اعتدال:

-كتَّر خيرك، وعقبال ليلتك إن شاء الله.

اطَّلعتُ، خارج السيارة، لأقول:

-الله يخلِّيكي.

رأيتُ عينيها، تشعَّان في الظلام مثل عيون القطط.

**

كان الحوش قد خلا من الناس. حوشٌ للموتى، وأنا الدَّخيل. التفتُّ عفوًا إلى الضريح. لم أرَ الشيخ. نبضَ جِلد جسمي كله نبضةً يبَّستْه. خطرَ لي أنه ميتٌ، خالصُ الموت، وأنه اكتفى مني فأوى إلى قبره ليستأنف رقدته. خطوتُ خطوتين متهيِّبتين إلى الأمام. كيف غادروا ولم يزعقوا عليَّ! ألستُ معهم من بنها إلى باب الوزير، والمهمَّة التي نتشاركها لا تزال مُعلَّقة: دفنُ مغاوري، المتعسِّر كأنه دفنُ عفريتٍ من الجِنّ. لم أنتبه لانصراف فايدة وأختها. كانتا قريبتين منِّي ومن الشيخ. حسبتهما تنصتان باعتناء لحديثي معه، ولو على سبيل تنويع مسالكِ حزنهما. هكذا بلا أمارة على حسباني هذا.

لمحتُ آخِرَهم، يملصُ ببنيانه القصير في الجلباب البلدي من فتحة السور. خُيِّل إليَّ أنه كبيرهم، فهتفتُ:

-لحظة يا عم الحاجّ.

لم يسمعني. هرولت، مطمئنًّا إلى أنهم لم يتركوني تمام التَّرْك. تخطَّيتُ السُّور، فرأيت السيارات الأربع مصفوفة. محركاتها شغَّالة، وسيارة الإسعاف (على أيِّ نحوٍ يمكن إسعافُ ميِّت؟ ألم تنضج جثة مغاوري على مرحلة الإسعاف هذه؟) مركونة غير بعيد، وغير محاذية للصفِّ. باباها الأماميان مفتوحان. سائقها بارزٌ عن صاجها. قد انكفأ بجذعه على المقعد المجاور لمقعده. رأسه غائبٌ في الفجوة، وساقاه تتناوبان الارتفاع عن الأرض، مع تمدُّد جسمه وارتخائه، كما لو أنه يعافر ليشُدَّ شيئا أو لئلا يشدّه الشيء.

ميَّزتُ السيارة التي جاءت بي، من وجوه القاعدين فيها. ركبتُ كأنما بمشاعر مَن طلب الغوثَ فأُغيث. لم يسألني ركَّابها أين كنت ولماذا تأخَّرت. ردُّوا السلام وصمتوا. بعد دقائق من استكانةِ الجميع لسكتة القبور، خضوعهم لشرودٍ مُتناءٍ عن الدنيا، كأنها نومة يقظان، طلع السائق برأسه. نفض صدر هدومه، وإحدى كتفيه. اعتدل ليواجه عشرات العيون المفتوحة والمستفهمة. أعلن بغضبٍ لم يتكلَّف كظمَه، ولم يضع عينه في عينٍ واحدة:

-العربية عطلانة يا جماعة، لازم نغيَّر طلمبة الميَّه.

تمشَّى بين السيارات، يُسمِع الناسَ صوتَ تزحيفه فردتيْ شبشبه على الأسفلت، ويطوِّح ذراعيه، كأنه يعاند أو يستكبر، وكأنه لم يكن مدرِّسًا للُّغة العربية عند الحجَر الكبير.

توالى نزول الرجال من السيارات. ضجَّت المقابر بحواراتهم الجانبية، التي تسارعت وتيرتها، وتشعَّبتْ وجهاتها. نضحتْ وجوه بعضهم بدلائل الندم على التَّحمُّس لحضور جنازةٍ معذِّبة كهذه، جلَّابةٍ للمَقت والجحود، وعدم القناعة بالقعود في العزاء مساءً مثل العقلاء. لم يسافر معنا أحدٌ من زملاء المكتب. أعملتُ ذهني قليلا. زميلتنا فايدة لو لم تكن زوجتَه لما جاءت (بالعقل كده، هتيجي بأيِّ حجَّة، وزمايلنا كلهم مِئنتخين في بيوتهم؟)، ثم إنها لو لم تكن زوجتَه وكانت زوجتي في الوقت نفسه، لترقَّبتْ عودتي من السَّفر، واستقبلتْني بتسخين الأكل، والمواساة:

-متزعَّلش نفسك على صاحبك، البقاء لله وحده، حدّ هيخلّد فيها!

كانت العودة بالجثة إلى بنها غير مرتهَنة بتوفُّر مكان أكيد لدفنها. الآن، العودة نفسها صارت غير متوفِّرة. تدخَّلَ الكبير، على رجاء تهدئة النفوس المرتابة:

-دخول الميت قبره يا جماعة مكتوب معاده بالثانية عند الله، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون.

فكَّرتُ أنه كان يستطيع صياغة كلماته بأسلوبٍ وعظيٍّ بلاغيٍّ أكثر إقناعًا. الميت أُرقِدَ في قبره بالفعل، ثم أُجبِرَ على إخلائه بعد دقائق. المؤكَّد أن الملائكة كانوا شرعوا في حسابه (المؤكَّد؟ يا شيخ كفاك تأكيدًا!). قلت بصوتٍ يمكن سماعُه:

-نهارك أزرق يا مغاوري!

والنهار الأزرق ضاعَ نصفه هباءً. حملقتُ إلى السماء، كأنما انكشفَ فيها شيءٌ أو معنى طالما حُجِبَ عني. شعرتُ بحرصٍ غير محدود على الحياة. ليست حياتي على وجه التعيين، وإنْ ظلَّتْ بعضًا من الكُلِّ بلا نفاق، إنما الحياة في ذات وجودها بلا دخول في التفاصيل. وكلُّ تفاصيلها مقبولة وعلى العَين والرأس ما دامت غير منوطة إلا بأداء الفعل المضارع، المقذوف بعيدًا في متاهة استمراريته. ويا ليتَ الموت، بحضوره الطفيليّ، الطفوليّ، المهرِّج، لم يكن جديرًا باقتحام التفاصيل. أخفضتُ عيني عن السماء، وبي رضاءٌ أن المحلَّ الأوحد، المُستخلَى من أرزاء هذا البرغوث المُنادَى بالموت، هو الذي أُقِلَّ إليه مغاوري، بموته.

فايدة وأختها لم تنزلا من السيارة. اعتدال نزلت. انطلقتْ صرخات عفيَّة وملتاعة، ابتلعتْ ضجَّة مُلاسنات الرجال. اصَّاعدَ صداها إلى السماء، مدموجةً بندبٍ لحوح:

-يا مراري ولهوي عليك يا خويا.

علمتُ أن اعتدال أعادت الكَرَّة، وأنها تشبه فايدة من عدَّة زوايا، وفايدة لا تصوِّت ولا تندب.

……………………….

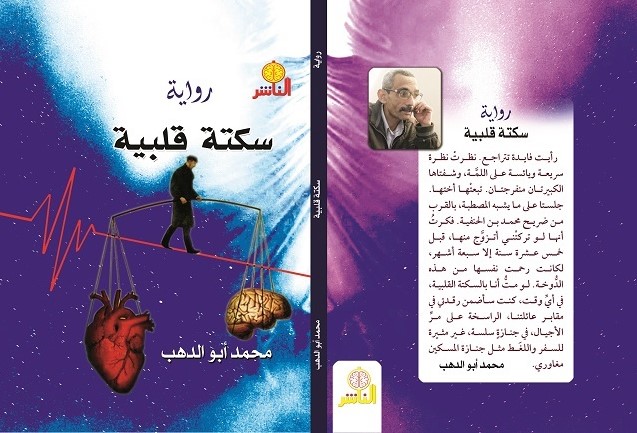

- تصدر قريبا عن دار الناشر للنشر والتوزيع