مي التلمساني

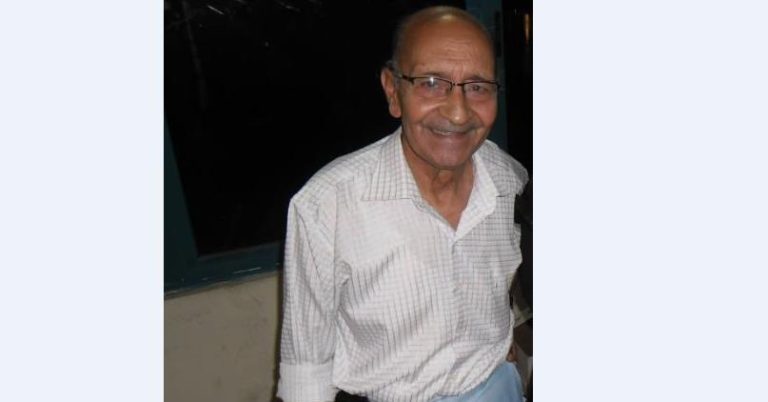

تدركين، أحدّث نفسى، أنه كان زمنًا استثنائيًا فى مسارك الشخصى. الآن لا حسرة، لا ندم، لا ترحّم على ماض مر وانقضى. أيضًا لا شيء يعوّض جاذبية المكان، لا طموح يُضاهى حلم شرقيات، لا ناشر يُشبه حسنى سليمان وقد اقترن اسمه فى عالم الأدب والنشر بمغامرة التسعينيات الفريدة.

المكان محورى فى وسط المدينة، رغم كونه لا – مؤسسة، أو مؤسسة – ضد. الدار تتخفّى فى سرداب شارع ضيق تُسمع جلبته من شرفة الطابق الأوّل. الرصيف بالكاد يتّسع لمرور شخص واحد والشارع درب ضيّق يتسع بالكاد لسيارة. ينفتح باب العمارة قليلاً ليسمح بمرورى. باب يتسربل فى عتمة الدرب بين بنايات وسط البلد العتيقة ويفضى إلى عتمة يضيئها النيون الباهت. أتبيّن إلى اليمين سُلّما من الرخام يفضى للدور الأول. الأسانسير عادة مُعطّل، نحن فى منتصف التسعينيات تقريبًا، لكن لا حاجة للمصعد. أصعد بخفة طائر وأرمى بصرى يمينًا بعد دوران السلم قبل بلوغ الباسطة فأرى باب حسنى. باب الوصول.

مكان حيوى هو بمثابة استثناء فى قلب مدينة لا تنفك تؤكد للجميع خراب القاعدة. لا شيء يُشبه فى خفّته إحساس الوصول لباب شرقيات المفتوح. أمّا لو كان مُغلقًا، فلا شيء يشبه فى بُؤسه إحساس الضياع الذى يُخلّفه غياب حسنى. الأمل هو بصيص نور من وراء الباب المغلق. النور يعنى أنه بالداخل يحاول التركيز فى قراءة مخطوط، أو أنه ذهب مشوارًا وسيعود قريبًا. لو ظلّ المكتب معتما والباب موصدًا بقفل معدنى فلا أمل على الإطلاق! سأعود بعد يوم أو يومين. وسأتصل أولاً قبل التحرك من البيت. لا أحد يعلم (ولا حتى حسنى نفسه) كم كانت عظيمة تلك الراحة التى أشعر بها لرؤية الباب مفتوحا أو مضاءً، راحة لازمتنى لأكثر من عشرين عاما. لا مكان يُشبه فى استثنائيته هذا المكان المرفأ.

لم؟ عملياً، كانت الدار بمثابة باب العبور لأوّل مجموعة قصصية وأوّل رواية، تلتها مجموعات وروايات أخرى. جاورت مجموعة «نحت متكرر» ورواية «دُنيا زاد» على رفّ شرقيات كتابات إدوار الخرّاط وصُنع الله إبراهيم وبدر الديب. بهجة لا تضاهيها بهجة. أصبحت صداقة حسنى للتسعينيين سندًا نفسيًا يتأكّد عبر عشرات المشاهد التى لا تتسع لها الذاكرة. مشهد زيارة أخبار الأدب مع حسنى للتعرّف على الزملاء من الصحفيين وتقديم نسخ مُهداة لكل فرد بما فى ذلك رئيس التحرير. مشهد البكاء المُرّ فى مكتب حسنى أثناء قراءة «دنيا زاد» لمراجعتها قبل النشر. مشهد دخول حسنى منتصرًا حاملاً عددا من نسخ «هليوبوليس» قبل بدء حفل التوقيع بالنادى اليونانى بدقائق (تكاد تكون المرّة الوحيدة التى أرى فيها حسنى ليلاً، بعد مغيب الشمس. نضحك كلما تذكّرنا حرصه على تجنب السهر). مشاهد ولحظات استثنائية مثلها مثل المكان والإنسان الذى أدار المكان على مدار 27 عاما مضت.

سألنى صاحب مكتبة ذات مرّة: تقصدين الشروق؟ فأجبت بفخر: بل شرقيات. نفسى تُحدّثنى أن معيار القيمة العام بالنسبة لى وللكثيرين ممن نشروا أعمالهم فى شرقيات بمن فيهم من ضجروا من ندرة فرص التوزيع (ولا ألومهم على الضجر) يتلخّص بالنسبة لى ولهم فى إخلاص الناشر وصدق حدسه الأدبى. كان حسنى استثناء الناشر المصرى حينذاك، كان صديقًا أمينًا على الكتاب، وكان بالنسبة لى، لنا، الناشر الوحيد الذى «يقرأ» أعمال كتّابه ويناقشهم فيها كمحب ومتذوّق للأدب. يُجاهد كيلا يقع فريسة لضغوط السوق وحسابات المكسب، ويقع نهبًا لها على أية حال، رغم الحرص ورغم المثالية التى بدأ بها تجربته الفريدة. ناشر من مصر، مرّ بتجربة هجرة عريضة دفعته للعودة والمغامرة وجعلت لحلمه مذاقًا خاصًا. التقيته فى بدايات التجربة، وكانت شرقيات الدار الأشهر فى قائمة الدور الخاصة المحدودة جدًا والتى اهتمّت بتكوين ذائقة أدبية ودعم الكتابات الجديدة. ندرة الناشر- القارئ جعلت من شرقيات مرفأ لى، لنا، لتلك الذات التى تسعى رغم إحباط البعض وأنانية البعض الآخر، لخلق حوار قوامه الكتابة وضمان استمراريته.

نعم، كان حسنى سليمان حالمًا وكانت الدار استثناءً. أفاق حسنى من حلمه على حقائق التوزيع المرعبة، ولطالما تمّت سرقته، ولطالما أغرقته الحسابات فى بحر من اليأس ثم عاد ليرفع رأسه خارج الماء، يتنفّس هواءً جديدًا مع كل اكتشاف مُثير، يبحث فى كوم القش عن العملة الثمينة، يبحث بتفانٍ حقيقى فيما يَمرّ العشرات بِبابه ويتمنّون الوصول. يدفعه الحماس للمجازفة أحيانًا ويُعرِب للأصدقاء عن مخاوف الفشل كاشفًا لى، لنا، جانبا لا يُستهان به من تحديات السوق. كنتُ، كنّا، داعمين لفكرة الناشر الأدبى التى بنى عليها صرحه الصغير، وكنتُ، كنّا، نتمنى لها الاستمرار، ولكن لا حسرة، لا ندم. أدرك مع مرور السنين أنى، أننا، كنا محظوظين لأنى، لأننا، جاورنا الحلم واشتدّ عودنا ونحن نسعى للتحليق بتجارب تسعى للتجاور والتجاوز معا، وبإيمان بقيمة الكتابة والبصمة الخاصة ساهمت شرقيات، بلا أدنى شك، فى ترسيخه ودعمه. شرق القلب كان حسنى وكانت شرقيات.