شوقي عبد الحميد يحيى

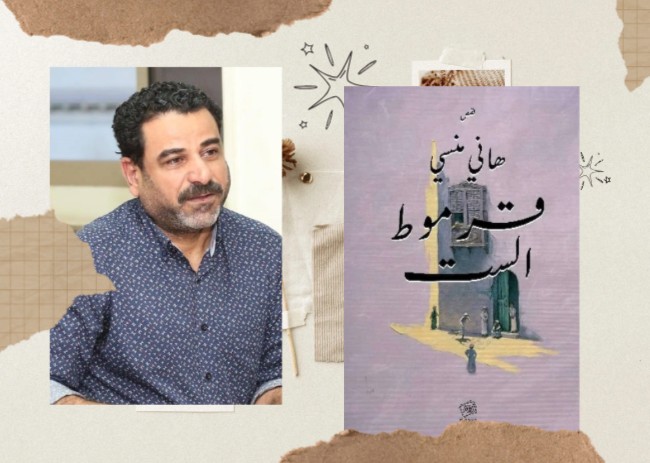

مِن أرض الصعيد، ومِن واقع ناس الصعيد، ينسُج هانِي منسِي نداءه القصصي، المُعنوَن “قرموط الست”. لدعوة البشر إلى ترْك الزحام، وترْك التناحُر والتضارُب والمصالح، والعودة إلى الطبيعة، بما كانت تحمله من سكينة وهدوء، وصفْو نية؛ إلى الفطرة، إلى الحرية، بعيدًا عن تسلُّط الحكام والقوانين والأعراف.

مؤمنًا بأن البيئة التي تحيط بالكاتب، من بشر وحيوات، هي المنبع الرئيس الذي يدلو فيه الكاتب بدلوه، ليَستخرج منه ما يُعيد تشكيله، ليُخرج رسائل تنويرية، تُزيح الظلام، وتُزيح الاستعباد، ليعيش الإنسان في النور، ويتصالح مع كل ما حوله، وكل مَن حوله. فما الإنسان إلا واحدًا من مخلوقات عديدة، وإن سُخِّرت له، فلا يعني أنها أقل منه شأنًا.

وقد رأينا أن نتناول كل قصة كتجربة حيّة، نعيش معها وكأننا نعيش مع الكاتب حين انصهَرَ مع ناسها وتجاربهم، وليصوغها في قالب قصصي مُمتِع، ذهنيًا وعاطفيًا. ولنلمس كيف استطاع الإبداع أن يُترجِم هذه التجارب في قالب قصصي، ثم نرى كيف كانت المُشترَكات، التي تُحدِّد تجربة المنسِي في مجموعته الثانية.

ففي أولى قصص المجموعة “قرموط الست”، نجد أنها تُعيد لنا إبداعات يوسف إدريس الذي كان ينطلق من نقطة محددة، ويَستدرِجُنا لمعرفة تاريخ الشخصية، منذ طفولتها، وكأنه يُعرِّفنا بالدوافع الأولى التي أدّت لتلك النقطة الأساسية.

فهنا يلعب هانِي منسِي نفس اللعبة، التي تفتح الآفاق أمام العديد من الرؤى، فمَن يرى أنها المقابَلة بين الريف والحَضَر، ممثلًا في القرية ذاتها، فأطرافها تُمثِّل الريف، بما فيه من إظلام، يخاف القمر أن يمر به، وتُعشِّش فيه الحلفا، والحشرات والقوارض والأوهام التي تخلق الخيالات المخيفة. بينما نهارُه شديد القسوة، من الحرارة التي لا يحمي البشر منها شيء.

بينما وسط البلدة، الذي يُعبِّر عنه الكاتب في أضيق الحدود اللفظية، لكنها تتفجَّر بالعديد من الإيحاءات الدالة: {كلما اقتربت من وسط البلد ظهر الزحام والثراء.. وكلما بعدت .. ظهر الفقر والخواء}. لتعبر الجملة عن المفارقة بين طبقتين من الناس، وطبقتين من المعيشة.

ومِن أطراف البلد، من تلك البيئة الشديدة البؤس، تولد “سَحَر رِزْق سَيْحَة”. التي لم تستسلم لتلك البيئة شديدة المَرارة واليأس، فتعلمت كل شيء، وأصبحت المَرْجِع للناس مِن حولها في كل شيء، وعَمَرَ منزلُها بالكثير والكثير، من تربية الدواجن والخِرفان والمَعِيز، ومِن اللبن تُنتِج السمن والجبنة، وتُفاوِض الجزَّار، الذي تبيع له دُونًا عن التاجر، ليمنحها رِطلَ لحمة مُعتَبَر، وتشتري موبايل، وهي التي ليس لديها كهرباء، فتعزِم على شحنها من أحد البيوت التي تعمل بها.

يُضاف لذلك أن والدها مريض ويحتاج للأدوية في مواعيد محددة. ورغم كل ذلك، تتغلب على تلك الظروف ويصبح لها شخصيتها. إلا أنها، ولظروف أولاد أطراف البلد، ترتضي أن تتزوج من مبروك، المُتخَلِّف عقليًا وجنسيًا. وبعد أن تتزوج، يُطارِدها حماها وحماتها بالخِلفة، لأن العَمّ يريد أن (يكوِّش) على كل شيء. وأمام كل ذلك، ولتلك الظروف الماضية والحاضرة، تتعرض للطامعين فيها، لكنها تأبى أن تستسلم.

فتُجرِّب العديد من الوصفات البلدية، التي يتبعها أهل أطراف البلد، فلا نتيجة في تحريك المَيِّت. وبالصدفة تمر على الصيدلية، فتُحضِر أدوية أبيها، وأدويتها، وتُعطِي الصيدلي ورقة مكتوبة بخط يدها، فيبتسم الصيدلي، ويمنحها دواءً لمبروك، وتُعطِيه الدواء قبل العملية، فتنجح الخطة ويَستجيب مبروك، وتدخل السعادة قلبها فَتَنام قبله للمرة الأولى.

ورغم امتداد القصة لفترة زمنية تطول كثيرًا، إلا أن الكاتب استطاع الربط بين البداية والنهاية، حيث تظل البداية تائهة في ذهن القارئ ويتساءل عن سبب تلك المقدمة التي تقول {كل حاجة درسوها في الطب، العلم مَخَلَّاش، واللّي تِتْسَتَّر على بلوة جوزها مَتْجِبْش منه عيال}. في ظل عقيدة مُستقِرَّة في الضمائر منذ سنين {الزواج لديها عقدة حرير، لا تَنفَكّ، ولو حاولت زادت تعقيدًا، ما جمعه الله لا يُفرِّقُه إنسان، كما يقول الكتاب، والكاهن صورة الله على الأرض}.

لتَجمع هذه الجملة، أن ليست عقيدة عامة فقط، ولكنها مستمَدَّة أيضًا من الدين، وبالطبع فالله لم يسمعه أحد يقول ذلك، ولكن الكاهن هو من يقول عن الله. وكأننا أمام رَفض لما عُرف في الديانة المسيحية، بأن لا طلاق مُطلقًا. فكان جواب الشرط في النهاية التي جعلت العلم يُعالج أخطاء الواقع.

وقد تمسَّك القارئ بالقراءة – رغم الطول النسبي الذي يتعارض مع ما عُرف بالقصة القصيرة جدًا – ليُعيد القارئ إلى الصفة الأهم في الإبداع، وهي المتعة، مُتقلِّبًا على تنقُّلات اللغة المُتماشِية مع الوقائع، فتعلو وتَهبط، طبقًا لطبيعة الشخصية، وللتنقُّل – رغم أن المكان واحد – بين عوالم مختلفة، وطبائع مختلفة، وليَشعر القارئ بالإشباع بعد تلك الرحلة الممتعة.

ومِن هنا نستطيع إضافة رؤية للقصة، أنها تقتحم عالم (الدين) رغم كونه من التابوهات المُحَرَّمة في الإبداع (الجنس – السياسة – الدين) إلا أن الكاتب استطاع إدغام كل ذلك في قصته القصيرة، دون أن يُعطِي مساحة للشكوى، فقد مَسَّ كل منها، مَسًّا خفيفًا، فأعطى ذلك تنوُّعَ الرؤى دون خوف.

فالجنس، تناوله بالحديث الهامس وغير الصريح في العلاقة بين سَحَر وزوجها، كما بَيَّنَ تصوُّرها لأحلام الآخرين حولها، والدين يتمثل في تلك الرؤية التي طرحناها، أما السياسة، فتتمثل في تقسيم القرية الواحدة (ويمكن أن يكون الوطن الواحد) إلى طبقتين، والصراع الداخلي بين كلا الطبقتين.

وإن كانت هذه نظرية يسارية، لكن المهم أن القصة عمل فني، ويمكن أن يتمسَّك كل قارئ برأيه وما يتوصل إليه من إحدى هذه الرؤى، وربما غيرها.

مِن الأمور المُحَبَّبَة عند هانِي منسِي، أنه لا يُقدِّم القصة واحدة الاتجاه. فمثلما كانت قصة “قرْمُوط الست” يمكن قراءتها على أكثر من وجه، كذلك قصة “صديق الحفيان”، والتي يمكن أن نُفسِّر فيها العنوان، وهو أن الزجاج المكسور، يَعكِس أكثر من رؤية، وأكثرُها مُضحِك، حيث اشتهر “صديق الحفيان” بجمع كسور الزجاج، وكأنه يجمع ما يمكن أن يُشوِّه الصورة، أو أنه يمنعه من أذية الآخرين.

هذا إذا نظرنا للقصة على أن “صديق الحفيان” كان يومًا على علاقة بـ”زوجة صاحب الغِيط”، ابنة العُمدة، التي اعتادت أن تشتري ملابس، وتضيع منها، وأنها -الزوجة- تعرفت عليه من الحروف المنسوجة على “الكيلوت” الذي كانت تُطرِّزُه، بيدها، عندما كانت ببيت الطالبات بالجامعة، حتى لا يختلط بملابس غيرها.

وأنها -الزوجة- رأت أن جِلباب حمدان الذي ألبسه لـ”صديق الحفيان” كبير عليه بعد تحميمه وتغيير شكله، وطَلَبت منه أن يُفصَّل له جِلبابًا جديدًا على مقاس “رشيد” ابنها، وكأنها تُطالب زوجها أن يَخلَع عنه ثياب الماضي، ويُلبِسه ثياب المستقبل. وهنا نصبح أمام قصة مُكتَمِلة، تَجمع بين الماضي (ماضي الزوجة) والحاضر (أحلامها في الغَد)، حيث تفتح تلك الأحلام عن العديد من الرؤى التي يمكن أن تدور في داخلية تلك الزوجة.

ولكن إذا نظرنا إلى الكثير من الإشارات التي وضعها الكاتب، لَقَرَأنا القصة بشكل مختلف. حيث نضع بعض الجمل الكاشفة، والتي تتحدث عن وجهين مُتقابِلَين: أحدهما لـ”صديق الحفيان”، والأخرى لـحمدان، وزوجته ابنة العمدة. حيث نستعيد تلك الحُجَّة التي يَسُوقُها -أصحاب الميول اليسارية- للطعن في فترة ما قبل يوليو 52، باتهام حكومات ما قبلها، بأنهم أقاموا مشروع مقاومة الحفاء.

فجامع الزجاج {صديق الحفيان لا ينتمي لهذه القرية ولا للقُرَى المجاورة}، إنه غريب، ولا يستطيع الحديث، كما لو كان “لسانُه مقطوعًا”، بل ويزفُّه الأطفال على أنه “أَهبَل”.

كذلك تأتي الإشارة الصارخة عن صديق الحفيان ملمحا أساسيًا من ملامح القرية. {كنبات الحلفا على مِيل الترعة، وحجر الحدود بين الغِيطان، وخيال مَآتَة دَبَّتْ فيه الروح. توقَّع أن تقابله في الطريق أو في قلب الغيط}. أي أنه تحول إلى “خيال المَآتَة” الصامت، غير الفاعل إلا للخوف، لكن صاحبنا هنا يتحرك. ولكن يظل نفعُه في التخويف فقط.

كما تأتي الإشارة {لكنهم اتفقوا على تلقيب أبو قِردان الزجاج هذا بصديق الحفيان}. وكذلك أَطلَقَ عليه جامعو القمامة لقب دودة القَزّ. فإذا ما عَلِمنا أن أبو قِردان {هو طير من الطيور المعروفة في مصر، يسمونه صديق الفلاح لأنه يُفيد الفلاحين جدًا ويُخلِّصهم من الحشرات التي تضرهم، كما أنه ممكن أن يأكل الديدان الموجودة في الزبالة وعشان كده بيكون موجود على شواطئ الترع في المناطق الزراعية}. وكذلك دودة القَزّ هي {اسم عام يُطلَق على اليَرْقَة المُنتِجَة للحرير.. وتتغذى اليرقات على أوراق نبات التوت الأبيض أو ورق البرتقال أو ورق الخس}. أي أنه في الحالتين صديق للفلاح، وهو ما يدعونا للنظر إليه على أنه في الرؤية الرمزية، يمكن أن يمثل الإنسان المصري.

وعندما وجدوا كيسَين له، سَرَق منه حمدان تلك الدنانير المُخبَّأة في الكيس الكبير، ومَرَّ عليه رُكَّاب الحمير الذين تجمَّعوا، قال أحدُهم عن ريحة ما وجدوه بالكيس: “زي ريحة طَلْع النخل في شهر أمشير”. وقال آخر: “زي ريحة زريبة خِرفان، فيها نِعَاج طالبة العِشر”. وهنا تلتقي الرؤيتان، حيث إن {طَلْع النخيل في شهر أمشير هو فترة ظهور طَلْع النخيل، وهو حبوب اللقاح التي تتكون في النخيل الذَّكَر وتُستخدم لتلقيح النخيل الأنثى. ويُشير ظهورها في شهر أمشير إلى اقتراب موعد تلقيح مُعظم أشجار النخيل، الذي يتم عادة في شهر مارس، وفقًا لـ طقس العرب}. كما أن المقولة الثانية تُشير إلى {النعجة الطالبة للعِشر تُطلِق رائحة مميزة وهرمونات خاصة لجذب الكِباش في فترة الشَّبَق، وهي التي تشمل إفرازات مهبلية وتغيرات سلوكية. الكِباش تستطيع شَمّ هذه الروائح باستخدام عضو جاكوبسون في فمها وأنفها لتحديد مدى جاهزية النعجة للتزاوج}.

فإذا كانت في القراءة الأولى تُشير إلى رائحة التزاوج بين “صديق الحفيان” و”زوجة حمدان” ابنة العُمدة، فهي في الثانية تُشير إلى شيء آخر. حيث تُشير إلى أن حمدان صاحب الغِيط وزوج ابنة العُمدة الذي اشترى الأراضي والمباني -على أنهم طبقة الإقطاعيين قبل العام 1952- وما صديق الحفيان، إلا الفلاح والغريب في أرضه، والمجهول بين ناسه، والمسروق من طائفة الإقطاعيين، الذين لا تجد نساؤهم الإشباع إلا مع هؤلاء الفلاحين، خاصة في حضور اللقاء الثاني، وهي إلباس جِلّابية حمدان لصديق الحفيان، فكانت طويلة عليه، فاقترحت أن يُخَيِّط له جِلّابية جديدة، مثل جِلّابية رشيد ابنها، وكأنها تعلم أن ثوب الماضي لم يَعُد مُتماشيًا مع الشكل الجديد، الذي أصبح عليه “صديق الحفيان”، ولكن يجب أن يتم تفصيل جِلّابية تتفق والمستقبل.

وفي النهاية تتجمَّع الرؤيتان معًا حينما يقول الكاتب {وَأَكَلَ هذه المرة وشاركه ابنها من نفس صحن الكُشك أما حمدان وجابر، المزيِّن، الذي أحضره ابنهما رشيد للتو، فأكلا من طبق اعتاداه منذ سنوات ولم يعرفا غيره}. وليتفق كل فصيل منفصل عن الآخر، فالماضي يأكل مما تعوَّد عليه، بينما المستقبل، يأكل من الصنف الجديد. وبينما تُكمِل الزوجة، وكأنها تُؤكد على الرؤية الأولى، في حركة مُتعوَّدة ومقصودة، عندما يُوجَّه شخص حديث لشخص مُعيَّن، وكأنها تُحدِّث غيره. {قالت بصوت ثقيل، كأنها أُجبِرَت على الكلام: عَجَبك الكُشك بالطريقة دي، يارشيد؟}.

ومِن الأمور المُعتادة في عصرنا، وفي بلدنا، الطَمَع والنَّصْب، اللذان أصبحا مُنتشِرَين في رُبوع المحروسة، وإن تعددت صُوَرُه. ويَعيش معنا الكاتب في تلك التجربة، في قصة “تُجَّار البِركَة” حيث تَنزِع القصة هنا إلى الجانب الإنساني، وفقًا للرؤية المباشرة للقصة، حيث هام رشيد عيسى رشيد، حُبًا بابنة عمه “كريمة”. وتذوق جسدها بكل ما فيه من مُتع، وأصرَّ على الزواج منها، غير أن عمه، الذي اغتصب حق أخيه عيسى، طلب منه شرط الزواج: أن يسافر إلى الكويت.

فيلتزم رشيد بالوعد، ويسافر إلى الكويت، ويُرسِل كل ما يحصل عليه من أموال، يَستغلها العَمّ في هدم البيت المجاور والمملوك لابن أخيه، حيث سبق له أن وَثَّقَ لعمه توكيلًا بالبيع والشراء، إلا أن العَمّ زوَّج ابنته كريمة، لحمدان، الذي شاركه التجارة، بعد أن أَصلَحت الأم ما تركه رشيد على جسد الابنة.

ولما عاد صاح العَمّ في ابن أخيه: “مالَكْش حاجة عندي، كل حاجة باسمي، عاوز تتجوز خُد أُختها سميحة”. ولم يَحزَن رشيد، أو يَغضَب، ولم تبدُ عليه أية علامات تُفيد بمشاعره، حيث وضع حقيبة مُهترِئة على عنقه. وبداخلها تلك الزجاجة المكسورة، ورفع علامة النصر مُبتسمًا للسماء، فقد فاز، لا بالمادة، ولكن بالروح، بالذكريات.

إلا أن الكاتب وضع في نهاية القصة: {عادت النُعُوش الطائرة من الخليج، وبعدها بفترة عادت جماعات من الكويت والعراق بَرًا، تائهين في الصحارى، مُتَنقِّلين في بلاد لم يَعرِفوا اسمها، مُرورًا بالأردن وفلسطين وبلاد الله، قَضَوا شهورًا حتى وصلوا إلى سيناء، ومنها إلى بيوتهم}. الأمر الذي يتساءل معه القارئ: لِمَا وَضَعَ الكاتب هذه الفقرة؟ بالتأكيد لا بُدَّ لها من دور، فلم تكن هَباءً.

ولكن القارئ ما إن يقرأ هذه الفقرة حتى يُعيد كل بلد منها للذاكرة ما حدث بين مصر وبينها، إلا أنها جميعًا تُمثل حقبة زمنية في تاريخ الشعب المصري، الذي لم يَخرُج منها بشيء، رغم أنه ضحَّى بكل ما يَملِك من أجلها. الأمر الذي يعود بنا إلى رشيد، للنظر إليه تلك النظرة الرمزية، فيتحول إلى المُعادِل الموضوعي لابن مصر، أو للشعب المصري الذي ارتضى من كل ما فَعَلَه من أجل الكويت، وفلسطين، وغيرها من بلاد الله، إلا بـالذكريات، والمَكسَب المعنوي.

خاصة أن “عيسى” أعطى أخاه “يعقوب” ذلك التاج، فرفعه الأخير على رأسه مُؤمنًا {أخرج عيسى التاج الموروث من الجِراب، عن طِيب خاطر، لم يضعه على رأسه قَطُّ، فما فائدة تاج خلال الصيد والترحال؟!، وهو لا يُطيق العيش الهادئ، يَعشَق المغامرة، أَكَلَ وخرج مُتنازِلًا عن البِركَة الممنوحة، رافضًا أي مَنحَة دون عناء، وأي زعامة مَزعومة دون وجه حق. كل ما امتلكه حقيبة صغيرة بها ملابسه. وقطعة ملابس داخلية مُطرَّز عليها حروف اسمها. دسَّتْها له مع بَكَرَة خيط وزجاجة بَرفَان}.

وخاصة أيضًا إذا ما عُدنا إلى العنوان “تُجَّار البِركَة” حيث تعني (البِركَة) في المفهوم الشعبي، تلك المياه الراكدة، أي أنها الأرض غير المُستفاد منها. وقد يرى البعض أن ما فعله العَمّ، كان انتقامًا من ابن أخيه، لما فعله بابنته، لكن ذلك مردود عليه بأن تلك الحالة كانت قبل فِعل ابن الأخ، حين اغتصب التاج ممن رَفَضَ الزعامة بدون وجه حق. كما أنه لو كان الأمر كذلك، فقد عَرض عليه -العَمّ- أن يتزوج أختها “سميحة”. وبهذا تتحول القصة إلى المجال الأوسع من تلك الحالة الفردية.

ويَزداد الأمر وضوحًا للنظر إلى الأبعد، إذا ما قرأنا قصة “المَخمَرة”. فكما هي عادة هانِي منسِي، أن يُخبِّئ الرؤية السياسية وراء البسيط جدًا من الحكايات، المُتكامِلة، والتي لا يَبحث عن الرؤية السياسية، إلا مَن يريد أن يقرأ ما بين السطور.

فهنا نصل مباشرة إلى مغامرة طِفلِيّة، وطُموح طِفل، في أن يُقلِّد أباه. وتَنتهي القصة على هذه التجربة (الشخصية). ولكن من خلال القصص السابقة لها في المجموعة، نجد أنه لا يُعوِّدنا على تلك التجارب السطحية.

ولكن لو نظرنا إلى ما يمكن أن يكون رمزًا، تعوَّدنا عليه في القراءة، فإن الأب إلى جانب أنه يرمز للماضي، فإنه أيضًا يرمز للسلطة الأعلى، حيث يُمثل الأب السلطة الأعلى في البيت، وأيضًا السلطة الأعلى في البلاد. فيحلم الطفل، منزوع الإرادة والقدرة: {مِن حين إلى آخر يُعطِي تعليماته بالحرف، تمنيتُ أن أكون طَوَّابًا، كم حلمتُ أن أُعطِي تعليمات للآخرين. سَئِمتُ من تنفيذ تعليمات الوالدَين والأطباء}. وهذان هما مَن يُعطِيَان التعليمات، واجبة التنفيذ، والتي لا نِقاش فيها.

فينتزع الطفل ضحكات الجميع، عندما ينغرِس في طِين المَخمَرة، ولا يتحرك منها، فتظهر الأم: {أحضرت أمي الفطور وعلى شَفَتَيها ابتسامة خجولة، لم أَرَ وجه أمي بهذه النضارة قَطُّ… وضعت أمامي صينية بها صحن المُدَمَّس ونصف بَتَاوَة ونصف بصلة والدواء وكوب ماء- تُؤمَر بحاجة تانية يا باش مهندس، أي حد من الرجالة ما يَعْجِبَكْش شغله، مَشِّيه، أنت الريس النهارده.} فردَّ الطفل: “مش هتجيبي لهم الفطور؟” انفجرت ضحكة كانت تَكْتُمها، وأجابت: “بس لما يخلصوا ضحك”.

وهنا نصل إلى عُمق الأم التي تسعد بسعادة ابنها، وتتمنى له أن يكون -حتى- أفضل من أبيه، كما يمكن أن ننظر إلى ما أحضرته من طعام، ولمن يمكن أن يُقدَّم مثل هذا الطعام. وهنا تتفق تمامًا مع تلك القراءة التي تتوقف عند الحكاية البسيطة، وتتفق أيضًا مع تلك الرؤية الأوسع، فما أَسعَدَها من أم عندما ترى ابنها يُعطِي الأوامر للغير. ومِن هنا نستطيع النظر إلى المُعادِل الموضوعي لذلك الطفل الذي انغرس في الطين، ورغم ذلك فهو سعيد، سعيد لأنه غادر أوامر الطبيب وتَحرَّر من عبوديته وأوامر الأب الذي يمثل العبودية أيضًا. فإذا ما نظرنا حولنا في مُحيطنا الأوسع، أليس الشعب مغروسًا في الطين، ويخشى مخالفة الأوامر؟ فهنا المشكلة… وهنا الحل.

وتأتي قصة “جعفر البغل” والتي لا يمكن قراءتها إلا بـالرؤية السياسية، فمثلها لا تُشكِّل قصة، إذا ما قرأناها القراءة العادية، بالرؤية المباشرة. فأن يسأل العُمدة الحلاق في نهاية القصة، وإن كانت في نفس الوقت، هي بدايتها، لهو الأمر الذي نَبحث وراءه عن الرمز الذي يمثله العُمدة، أي كبير البلدة، ومَن له كلمة على البلدة، وهو الذي مِن مصلحته ألَّا يكون فيها “ذَكَر” مِثلُه، أو يُضاهيه. فهو الأَوْحَد في البلد.

فكان حَتمًا أن يُخصِيَ العُمدة ذلك الذي راحت النساء تَتمناه، والرجال يَغارون منه. ثم إن البغل رغم قوته وسرعته، إلا أنه لا يستطيع الإنجاب، لأنه في الأساس، حِصان مَخصِيّ. كما أن أهم مزاياه، الهدوء والقدرة على الجَرّ. لذا وُفِّقَ الكاتب في تشبيه فحل القرية -جابر- بـالبغل الذي يَجُرُّ الكارِتَة، التي يركبها العُمدة وزوجاته: {ثم تحول الأمر إلى صُراخ هستيري. دام بعده الصمت. حملها جعفر إلى الكارِتَة، وساعد البغل في الوقوف. وسحبه خارج الحوش، فتحرك في وِجهَة يَحفَظُها إلى بيت أبيها}. فأصبحت تلك مهمته بعد أن فَقَدَ القدرة، واطمأن العُمدة.

ونفس التجربة، نقرأها في قصة “هوبا بيضحك ليه؟” أو “الأمل”. وإن كان الكاتب قد تَخَيَّرَ بدلًا من الصغير، فاقد القدرة على الفعل، فإنه هنا قد أتى بما يمكن تسميته (عَبِيط القرية). وربما تَخَيَّرَ تلك النماذج، لأن فِعلها قد يبدو غريبًا على مِثلِها، لذا يَتَحتَّم الأمر النظر إليها بصفتها الرمزية.

فيَخرُج الكاتب من الجوانب الشخصية، إلى الرؤية العامة للمجتمع، فتأتي القصص بالنظر إلى أوضاع المجتمع عامة، وأنه يُؤكِّد دور الكاتب، في عملية التنوير للمجتمع.

فالمتأمل لأحوال الناس في الوقت الحالي، يَجِد الناس جميعًا، مهمومين، لا يَعرِف الضحك طريقًا لوجوههم. سواء لتعقيدات العلم التي زادت من مُتطلَّبَات الإنسان، وتعقَّدت وتَشابكَت، وأَدخلت في مراحل مُعقَّدة، أو لأمور سياسية، وكثرة الضغوط عليه، أو الاعتراضات الباطنية التي لا يستطيع الجهر بها، فكانت الدعوة إلى تناسِي كل ذلك، والعودة للطبيعة التي تَحمِل الكثير من الحلول.

فراح الكاتب يَبحث عن مَن يُمكِّنه من إعادة الضحك إلى وجوههم، ليس الضحك فقط، وإنما الخير في البساطة، والعودة للطبيعة، يبحث عن هوبا، وقد اختار الكاتب اسم “هوبا” للإشارة إلى الطبيعة والمَرَح. فإذا كان اسم هوبا يُشير إلى النَيْزَك، أو القبيلة الأمريكية، فكلاهما يُشير إلى العودة إلى الطبيعة. ولكني أتصور أن الكاتب عَنَى بها تلك الفِرقة الموسيقية، التي تعود -بموسيقاها- إلى الطبيعة أيضًا، وبث المَرَح والصَّخَب فيها، إيمانًا بأن الإنسان هو مَن يُحرِّك كل ذلك، وهو القادر على الخروج من أزماته. لذلك أرى أن الأمر الذي يُنسِي هموم تلك الحياة المشحونة بالصراعات والحروب، والضغائن هو “هوبا”.

فهوبا القصة {يَترُك البيت هائمًا في الغِيطان. عندما يَجوع، يَفرُك سِبَلَ القمح جيدًا، وينفخ في كفَّيْه بحرص، وطَيْرَ القَشّ، ويَرفع كفَّه بمُحتواها إلى فمه. لا يُبالِي بما يَعلَق بشَعر ذَقنِه وصدره. يأكل فولًا أخضر. وطماطم، وخيارًا دون غسيل أو من أي نَبْت للأرض، حتى البِرْسِيم كان على قائمة طعامه، بينما خَلَتْ منها كل أنواع اللحوم ومُنتجات الألبان والأسماك}.

علاوة على ذلك، لم يكن “هوبا” يعيش لنفسه فقد كان {يَجمَع أذى الطريق من طوب أحمر وزُوَيْق وأشواك السَّنْط والنخل، ويأتي بها إلى الحفرة، ويَبتسِم لنفسه}. فضلًا عن ذلك، كان “هوبا” يحمل كل ما يَعتَقِده أهل الريف في “عَبِيط القرية”. وقد حاول الكاتب أن يَصفه، ويُمثِّل كل أوضاعه وملابسه، بما يُؤكِّد أنه عَبِيط القرية، الذي يمكنه مُعالجة كل شيء: {لا يَترُكُه أي عابر سبيل إلا بعد أن يَستضيفه ولو للحظات، لِيَستشيره في أمر، أو يَطلب منه نَصِيحة في بقرة مريضة أو جاموسة لم تَعشَر، فيَرُدُّ هوبا بالنصيحة في نفس وقت السؤال، أو ربما قبله، ويَمُدُّ يَدَه ببقية طعامه أو شرابه: – خُد إدّيها دي وتِخْلِفْ… فَتُخْلِفْ}.

إلا أن الكاتب لم يُقدِّم تلك الرؤية مُباشرة، وإنما مَنَحها الكثير من الغطاء الذي لا يَجعَل الوصول إليها سهلًا، فتضيع القيمة الإبداعية من القصة.

وفي قصة “وَجَبَات إجبارية” يُحيط الكاتب ببعض تقاليد القرية في تربية الدواجن، وبعض تصرفات الكنيسة.

وفي قصة “سَيْف ووالده زاهر العَسَّاس” يُعيد الكاتب للذاكرة قصة “هوبا”، ليس الاسم فقط وإنما الرؤية التي ضَمَّنَها القصة: {فالناس تُحب سماع الأخبار المُفرِحة، ومَن يقولها، حتى لو كانت كذبًا. وتَكرَهُ سماع الأخبار المُحزِنَة، ومَن يقولها أيضًا، حتى لو كانت حقيقية – الناس مش ناقصة .. مُتَلَصِّمِين على الهَوَا}. حيث نجد هنا أن الآلات الحديثة، ليست كلها خير، فيذهب “سَيْف” أو الدكتور سَيْف بأدواته الحديثة لتلقيح الجاموسة التي تهرُب منه وتَنفر. فيَتدخَّل “هوبا” بقوله: “بَقولَكْ دي عايزة عَنْتَر”. فأشار سَيْف إلى المِحقَنَة التي بيده: “هو ده عَنْتَر الجديد”.

{نَهار أبوك أسود.. يَكِشّ تلمسها يا ابن الكلب. تَحرِمها ليه من عَنْتَر.. هاموتك النهارده. خَلَعَ الوَتَد، وتُرِكَ الرسَّنّ، وانحنى هوبا يَبحث عن الطوب}. وكأن الطبيعة، ومُتعة الطبيعة هي ما يَطلُبه الإنسان والحيوان.

وفي قصة “عصا وحيدة وثعابين كُثُر”. يَعرِض الكاتب لخاصية أخرى من خصائص الصعيد، والتي اشتهروا بها، وهي مُخاوَاة الثعابين. فالثعابين مخلوق من مخلوقات الله، وكانت تعيش مع آدم في الجنة، ولا يمكن أن تعيش في الجنة وهي مؤذية للإنسان. وحتى يَعتاد عليها الإنسان يتم تحصينه منها وهو طفل. حتى أن {سَحَر تتعامل مع الثعابين والعقارب كأنها حشرات عادية. تَعرِف أنها لا تُؤذي إلا مَن يُؤذيها} فقد سِيقَ لأمها رُوحِيَّة أن حَصَّنَتها من الثعابين. وهنا يتم تحصين رشيد منها أيضًا.

وقد يقول قائل إن القصة تتناول أشياء كثيرة، وتَصِل لإيراد بعض آيات القرآن والإنجيل. وتَشرُد كثيرًا، فكيف تكون قصة قصيرة؟. ولكني أقول وكما هو أسلوب منسِيّ، ضَعْ العنوان في خلفيتك {عصا وحيدة وثعابين كُثُر} ثم ضَعِ البداية التي تُمثِّل اسم الشرط وتقول {يُشير بالعَصَا بكل ثقة إلى مكان مُحدَّد يَعرِفُه به ثعابين كُثُر} ثم انظر النهاية، التي تُمثِّل جواب الشرط {حمل الحاوي الثعبان بين يديه بهدوء الخُبَرَاء، وضعه على رقبة رشيد… كانت عصا وحيدة تدور في اتجاه السماء}. فقد بدأ القصة بالعصا الوحيدة. وانتهت بالعصا الوحيدة ذاتها. فظلت القصة (قصيرة) بالمعنى المُتعارَف عليه.

وينتقل الكاتب إلى تأمُّل القرية التي لم تَعُد قرية. فيَجمَع الأسماء كلها في قصة “شارع هوبا سِيس.. تِرعة الدهبي سابقًا….} حيث نرى سَحَر رِزق بَلاطَة، وامرأة العُمدة، فتحي، هوبا، رشيد، جعفر البغل، وسيف زاهر. كلهم وهم أطفال، ويكبر الجميع، وتزوجوا، وكَثُرَت أسماء هوبا واسم سِيسْ، وكَثُرَت المحلات. ولم تَعُد القرية قرية. وحتى هذه اللحظة لم يَعرِف أحد هو هوبا بيضحك ليه؟! لتُؤكِّد القصة، أن تلك القرية التي كانت في يوم تَضِجُّ بالعيال تَلعب، أصبحت الآن تتساءل عن سبب ضحك هوبا: {ويُردِّد الجميع ضاحكين برِضاء دون أن يَعرِفوا على وجه التحديد: هو هوبا بيضحك ليه؟!.

وينتقل الكاتب إلى تجربة جديدة، تَعتمد على المُذكَّرات الشخصية لمجموعة من الحيوانات التي كان لها دور في القصص السابقة، مثل دَكَر البَطّ الذي يَبحث عن الحرية، وكأن الكاتب استعاض به عن الإنسان، والحيَّة التي قالت {البشر غَلابَة مِثلُنا. لكنهم أكثر غَبَاء، يَعتَبِروننا أعداء. في الحقيقة ليست بيننا عداوة. ولماذا ألدَغُهم! لا أُطِيق رائحتهم، طعمهم مُرّ. أُفضِّل طِين الأرض عن مَذاقهم. أرتَعِب من مَنظَرهم المُخيف.. يَرتَعِبون من هيئتي. أرتَعِب من أشكالهم الغريبة وألوانهم، ظِلال مِن الأزرق والخُضر. أستشعِر حرارتهم، أحاول الهروب من مجال رؤيتهم، وأَسكُن الأماكن المهجورة تأمينًا لحياتي وتجنُّبًا لفَزَعِهم. لا أعرِف مَن زَرَعَ العداوة بيننا، كُنَّا في الماضي نسير أصدقاء في نفس المكان}. والبغلة.

ثم الليل، الذي يتحدث عن نفسه ويقول {شاهدتُ جَابَا تَتمَخَّض، أَنْجَبَت السماء، وتزوجت بِمَن أَنْجَبَت. باركتُ زواجهما، فتكاثرت الجبال والهضاب والبحار والأنهار.. جاء النهار، فَحَلَّت اللعنة: تَنافَسَت الآلِهَة، وكَثُرَت الشياطين، وتَحارَب الجَبَابِرَة وعَرِفَت الأرض الخَراب. وذاقَت الدماء…}. ونلاحظ هنا أن الكاتب -كما كثيرًا في القصص السابقة- يَستخدم مُصطلحات، أو كلمات، تَدفع القارئ للبحث عن المعنى، وكأنه يُثقِّف قارئه دون أن يَشعُر القارئ بذلك.

فيستخدم هنا (جَابَا)، تلك الكلمة التي قد تُثير حفيظة القارئ، وتقول عنه الموسوعة {ناقل عصبي مُثبِّط يُقَلِّل من نشاط الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى تأثير مُهدِّئ.. يُساعد على تعزيز الشعور بالاسترخاء وتخفيف التوتر العصبي} وهو بالطبع ما يَتَّفق وطبيعة الليل.

وقد ساق الكاتب كل تلك الأمثلة، مؤكدًا أنها تتساوى مع الإنسان، غير أن لها دورًا آخر في الحياة. فإن كان منها ما يَملِك السُمّ، فقد اتخذه الإنسان علاجًا لأمراضه، والحَيَّات اتخذها الصيادلة شعارًا لصيدلياتهم.

غير أن هذه المجموعة، تنتمي إلى الذكريات، وعرض الفوائد، أكثر من انتمائها إلى القصة القصيرة. رغم اختلاف اللغة المُستخدمة فيها، حيث أنها خَلَتْ من الكلمات الصعيدية، وارتفعت فيها اللغة بشكل ملحوظ. لذا كنتُ أُفضِّل أن يكون لها كتاب مُستقِل يَحمِل تجربة تلك الحيوانات، باستثناء “الليل” والذي يُمثِّل الهدوء والتفكير والراحة، الأمر الذي يُشير إلى غرض المجموعة ككل. وإن كان الكاتب قد رأى أنها تُكمِل الجانب الآخر من القصص. غير أننا أمام مجموعة قصصية، لا يَسعَى فيها الكاتب إلى الإجابات، بقدر ما يَسعَى إلى إثارة الأسئلة.

وبعد تأمل كل قصة وأجوائها، نستطيع جمع الصفات المشتركة بينها في النقاط التالية:

١- يستخدم الكاتب الشكل الدائري في قصصه، بحيث أن النهاية -غالبًا- ما تكون هي البداية. لتَنحصِر القصة في لحظة البداية، وإن كان بينهما عديد السنين، وعديد الذكريات، إلا أنها تَظَلُّ كما لو أنها استخراج لـمَكنُون الذاكرة. وبذلك حافَظَ على الشكل القصصي المُتعارَف عليه.

٢- استطاع الكاتب أن يَستدرِج قارئه، بالقصة التي يمكن أن تَنحَصِر في الرؤية الفردية، لتعني العناية بالتجارب الحياتية للإنسان، مُخبِّئًا وراءها الرؤية الأوسع والتي تتناول هموم الوطن بصفة عامة.

٣- تبدو المجموعة، كما لو أنها مِن مَعيِن واحد. فنستطيع أن نجد نفس الأسماء، ونفس المُحيط الاجتماعي، وإن تعددت التجارب في كل قصة. فضلًا عن اللغة المأخوذة عن الوسط الصعيدي، حتى بلهجته الصعيدية. الأمر الذي يَدفع القارئ لفهم الكثير من الألغاز الموجودة في قصة ما، في قصة أخرى. ففي قصة “قرموط الست” على سبيل المثال، نقرأ أن بين ما يَحمِله “صديق الحفيان”، وحار في أمره المُحيطون به، نجد نفس الأشياء في قصة “تاجر البِركَة” {زجاجة مكسورة. وقطعة ملابس داخلية مُطرَّز عليها حروف اسمها. دسَّتْها له مع بَكَرَة خيط وزجاجة بَرفَان}. وهي ذات الأشياء المُتكرِّرة في القصتين، فإذا كانت الصورة غائمة في “قرْمُوط الست” فيأتي تفسيرها في “تاجر البِركَة” حيث نجده في الأخيرة يَحمِل ذات الأشياء التي تُمثِّل له، ما امتلكه السارد، كبقايا حُبِّه القديم الضائع، أي أنها ذكرياته التي تُعوِّضه عن الأشياء المادية التي اختلسها عَمُّه.

على الرغم من أن هذه هي المجموعة الثانية للكاتب، إلا أنها تقف شامخة، لتعبيرها عن كاتب له رؤية، تعني الدور الأساسي للإبداع عامة، وهو أنه يأخذ من البيئة، ويَفعل ما يفعله نَحل العسل، حيث يَمنَح ما جَمَعَه بعد أن حوَّلَه للمذاق المُستَساغ، فضلًا عمَّا به من فوائد جَمَّة.