*أي شيء في بداياتنا الأولي لم يكتمل فيظل يؤرقنا ونرتد دوما إليه ؟ في عائلتي النساء دائما الأكثر حضورا، في حين يبدو الرجال كأنهم يلعبون أدوارا شرفية، كملوك مخلوعين، مطرودين عن عروشهم، مثل محاربين قضوا عمرهم في فتوحات ومعارك بعيدة وعادوا لأرض الوطن ليجدوا بيوتهم مفتوحة وأسرتهم دافئة وأعراضهم مصانة، والحياة ترسخت قواعدها وتفاصيلها اليومية، لكنهم ما زالوا لا يصدقون أن الحوريات تحكم الآن، يرفضون هذه الحقيقة فيأخذون مخصصاتهم كاملة: بعض من المباهاة، وكثير من عدم الاتزان وينالون كل ما تحتاجه التحف من تبجيل وتقدير، لكنهم لا يتسربون إلى الروح، ولا يبقون فيها أي أثر سلبي أو إيجابي

سأروي قصة:

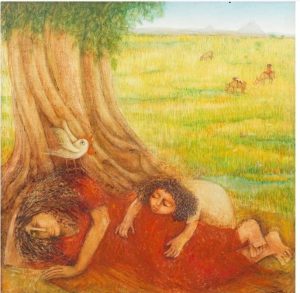

– في الأزمنة البعيدة، كان هناك معبد مفتوح لألهة المتعة، وكانت الخدمة تؤدى كاملة للحجاج الذين يأتون من أماكن بعيدة، فبجوار المعبد هناك مكان للنوم وبه عدد كبير من الغرف، وفي كل غرفة تنتظر الحاج فتاة من المعبد تقضي معه الليلة في صمت مطبق وظلام تام، وتغادر الفتاة الغرفة قبل نور الفجر، وإلا حلت اللعنة على الاثنين، كان توزيع الفتيات على الحجرات يتم بطريقة حسابية معقدة لاتعرفها غير الأم الكبري، بحيث يستحيل تصادف حاج وفتاة مرتين، وحدث أن التقى شاب وفتاة، شعرت الفتاة وهي تغلق الباب خلفها أن روحها فارقتها، وعندما استيقظ الشاب ولم يجد الفتاة في حضنه شعر بفراغ ونقص وتأكد له أنه لن يعود أبدا كما كان، أخذ يذهب إلى الغرفة نفسها كل يوم، وهي ذهبت للعمل في المطبخ وتقديم الطعام في الساحة الكبيرة بعيدا عن الحجرات، وماكان يعذبهما أن كل منهما لم يكن يعرف وجه الآخر، ولم يكن يتوقع رؤيته حتى في الحلم، لكنها ظلت تبحث عنه في كل الوجوه، تبحث عن وجه لا تعرف تفاصيله، لكنها تختزن تنفس مسامه على جلدها تعرف كثافة رموشه ويمكنها أن تضع طرف أصبعها لتمسح نداوة عينيه ، وهو ظل يبحث، عنها في الظلام وفي أجساد الفتيات اللاتي كان يضاجعهن كل ليلة، كان يطوق لحرارة جسدها و حساسية روحها. بعد عشرين أو ثلاثين عاما كان في زيارة المعبد كاهن كبير، اهتمت الأم الكبرى الجديدة بالترحيب به ولقائه وعندما سلمت عليه، ورفعت عينيها إليه كانت عيناه تزداد نداوة، وعند الفجر كان الكاهن يحمل أمتعته ويمضي بعيدا، وكانت هي تتطلع إلي الطريق الممتد، لم يعرف اسمها، لم تعرف اسمه، وما الفائدة والأسماء تتغير من عام لعام؟

………………………..

* في كل الأحوال هناك اختيارات لكنك لا تستطيع معرفة الاختيار الصحيح. ماهي الإجابة الصحيحة؟ ماذا تعني؟ وصحيحة بالنسبة لمن؟ فكل اختيار يختاره الانسان يترجم إلى دلالات ومعان. والسؤال المهم هو: هل ما نختاره هو اختيار مطلق أم أنه اختيار لحظي؟ والمشكلة التى تواجه الإنسان بعد اختياره أن اللحظات تتغير ولكن نتائج اختياره ثابتة.

والأهم أنه لا توجد اختيارات صحيحة واختيارات خاطئة، فقط كل اختيار يؤدي إلى طريق نسير فيه ولا تعرف نهايته، فليست كل البدايات تدل على النهايات. من كان يظن أن الطفلة الوديعة التى كنتها يمكن أن يكون معرضها الأول رسوم للعراة الرجال، أو تصبح في موقفي الآن في انتظار طفلة يرى كثيرون أنها تحديا لمشيئة الله. بالطبع هو يريد شيئا ومشيئته نافذة، لكن ما يقلقني هو أنني لا أعرف ماذا يريد؟ وكلما سرت في طريق أعتقد أن الله يريد لي أن أسير فيه، فإذا بالطريق ينقطع أو ينحرف إلى نقطة أخرى، أتعثر فلا أعرف أي طريق يريد بالضبط، وكلما تأقلمت مع طريق، خطواته، أشواكه، إشاراته، الأشجار التي علي جانبيه، لاح لي طريق آخر، ما بين تعثر وقيام، لا أعرف ماذا يريد؟ الأمور في إجمالها جيدة، ولكن لماذا اللف والدوران.. قررت أمي أن أدخل مدرسة داخلية عندا في جدتي كي تفصم علاقتنا، لكنها عادت لتختار مدرسة في الزمالك، وتقيم معي وبعد فترة قررت العودة إلى البلدة.. لماذا؟ المنحنيات، الملفات، لماذا لا تتضح الأشياء؟ هذا الغموض يخيفني، يربكني، يجعل الأشياء تفقد معناها، عندما أنجح ويسمح لي بالمرور من بوابة يظهر لي طريق فرعي كأنه يريد لي طريقا آخر، وأحيانا عندما أصير في الطريق الفرعي أجدني مع ملف آخر أعود إلى الطريق الأصلي. هذه التحويرات تثقل روحي، فكل ما أمر به ليس مستقرا بل مجرد حالة، تجربة و ليست حياة. الندم، العلامات، الرموز، النبوءات، الإشارات.. كيف يمكن تفسيرها بشكل صحيح؟ الإدراك الانتقائي، كم من الأشياء لا أستطيع تفسيرها أو حتى رؤيتها؟ كل الأشياء أفسرها لصالحي.. يمكن لفرويد أن يشخص حالتي بأنها عصاب طفلة صغيرة، ريشة لاتملك حركتها، لكن “يونج” سيدعوني للاسترخاء والتأمل ويدعوني لتخيل المرأة التي أتمنى أن أكونها.. فهل أعترف بشيء عن راقصة الفنون الشعبية، عن الغجرية، عن بائعة الشاي في نصبة على الطريق، عن الراهبة، المتصوفة، العرافة، السيدة العذراء، المغنية التى لم يملكها أحد فكانت من الصعاليك وماتت مغضوب عليها.

……………………

* التجربة.. التجربة، متورطة حتى النهاية فلا مفر لي، وعليَ ألا أقلق، ألا أغضب، ألا أحزن، لكن هذا يعني ألا أفرح وأن أصبح مجرد آله تنفذ ماعليها. هل تكرار التجارب يعلي من روحانياتنا أم يبلد مشاعرنا؟ هل هو التسليم التي جعل السيدة التي جاءها خبر آبنائها الأربعة تبتسم وهي تشكر الله؟ هم خدعونا ولم يرووا عن دموعها وعن الألم الذي انعقد، والورم الذي تكون في معدتها وهي تبتسم الحمد لله، هم لايحكون كل شيء، فقط ما يريدون أن نعرف، لكن من يعرف هذه الدموع؟ ومن يمد يده ويمسحها حين لانجد من يمسحها لنا؟

…………………

*يقولون النور في آخر الطريق. لكن يبدو أن الطريق ليس له آخر، والنتيجة النهائية لن نراها وكأنه على ألا أثق إلا بنفسي، ليس بمعني اختياراتي، لا. لكن بمعني نفسي كملكية كأني أنا فقط كل مالدي.. ربما لهذه الأسباب لم أستنكر فكرة الاستنساخ، ستكون معي أنا أخرى دون مفاجآت، ربما باختلافات لكن في النهاية ستكون طفيفة وليست انقلابات، فأكثر ما يزعجني أن كل ما كنت أتمناه، كل ما كنت أتمنى أن أكونه ولم يتحقق لى وتحقق لآخرين لم يعد كاملا أو مثاليا كما كان عندما تمنيته أو حلمت به. تفقد كل الأشياء معناها، قيمتها، تبدو الحياة كلها مثل فرقة موسيقية دون مايسترو أو أن العازفين أصابهم العمى فلا يرون توجيهاته، فتخرج النغمات شاذة، ناقصة، يتلاشى الكمال، الصمت المهيب، الجلال، الخطوات المتزنة، تحل محلها عشوائية ،عدم إتقان، تسيب، سيولة، شيء مترهل كجلد امرأة في السبعين، كل هذا النشاز موجود في التلفزيون، في الراديو، في المسرح، في البيت، في الكلية. هل أنا بطبعي شخصية كلاسيكية؟ لكني أحب “رودان” كما أحب “مايكل أنجلو”، لم يعد السعي للكمال هدف. هل أناقض نفسي وأنا التي خرجت عن السطر؟ و بدأت سطرا جديدا من أجل عالم جديد بقيم جديدة. “قيم جديدة” تبدو هذه الكلمة كالجيلي متماسكة مع اهتزازات حسية خفيفة، تنقرض الديناصورات، ينقرض الرجال، تنقرض النساء، السفن الكبيرة لا تغرق دفعة واحدة، لابد من إشاعة الاضطراب، الذعر، الصراخ، تفقد السفينة هيبتها، ربما تنشطر إلى نصفين، لكنها لا تختفي ببهاء وجلال، الزوال يسبقه فوضى والفرقة الموسيقية التي ظلت تعزف في “تايتانك” ستأتي اللحظة التي ينفك فيها عقدها، جبل الجليد الذي لا نراه أو نتجاهله سيقسم السفينة. لماذا لا يواجه الإنسان نفسه؟ ما الذي يخافه؟ ضعفه؟ عجزه؟أم قدراته اللامتناهية؟ لماذا لا نكمل الشوط حتى نهايته ؟

……………………….

*مقاطع من رواية “حسن الختام”