بولص آدم

في لحظة مكث، يقول بصوته الهادئ المخيف:

“حاول أحد جامعي التعداد السكاني اختباري ذات مرة. أكلتُ كبده مع بعض الفول ونبيذ كيانتي جيد.”

ثم يرشف من الهواء كما لو كان يتذوق دماً بارداً.

هكذا، بجملة واحدة، وارتشاف واحد، انقلبت صورة القاتل المتسلسل إلى أيقونة. فيلم “صمت الحملان” (1991) ليس مجرّد فيلم رعب نفسي آخر، بل تحوّل إلى مرجع لا يُستغنى عنه في دراسة كتابة السيناريو، بناء الشخصيات، وتصميم التوتر. لقد وحّد الفيلم بين البراعة السردية والتشريح النفسي، فأنتج نصاً سينمائياً يكاد يُشبه مشرحة للروح البشرية، للقرن العشرين وهو يتأمل ظلاله في مرايا الجريمة، وللجمهور الذي انجذب إلى الشر كما تنجذب الفراشة إلى اللهب.

رغم أن مدته لا تتجاوز ساعتين، إلا أن الفيلم – المأخوذ عن رواية توماس هاريس – تمكن من اختزال أطياف من التوتر والخوف والإعجاب في آنٍ واحد. القاتل آكل لحوم البشر هنا ليس وحشاً في هيئة بشر، بل بشرٌ في هيئة وحش متنكر بالأناقة والمعرفة والذوق الرفيع. د. هانيبال ليكتر، بذكائه، وثقافته، وسكونه الساحر، أعاد تعريف مفهوم الشر على الشاشة. لم يعد الشر تلك الغريزة الفجة التي تنهش بلا تفكير، بل صار مُتأنقاً، محاوراً، محللاً، وحتى… راقصاً لغوياً.

تدور القصة حول العميلة المتدربة كلاريس ستارلينغ (جودي فوستر)، التي يُكلّفها مكتب التحقيقات الفيدرالي بمحاولة كسب تعاون ليكتر لحل لغز قاتل متسلسل آخر يُلقّب بـ”بوفالو بيل”، يجرد النساء من جلودهن. من البداية، تتضح ملامح اللعبة النفسية بين ليكتر وكلاريس: هو لا يعطي شيئاً مجاناً، وهي مطالبة بأن تفتح أبواب ماضيها ليمنحها مفاتيح الحاضر. المعلومة مقابل الضعف. التحليل مقابل الاعتراف. إنها لعبة تشريح نفسي تجري تحت إضاءة باردة وعيون الزنازين الشاخصة.

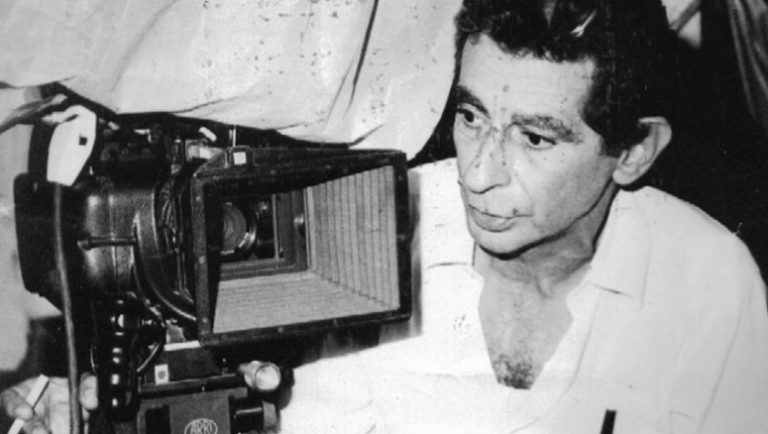

ما فعله جوناثان ديمي، مخرج الفيلم، يفوق مجرّد الإخراج المتقن. لقد خلق عالماً بصرياً يحاصر المُشاهد كما تُحاصر الزنزانة ساكنها. الكاميرا غالباً ما تقترب جداً من الوجوه، خصوصاً في الحوارات بين ليكتر وكلاريس، كأنها تُجبرنا على النظر في العين مباشرة، دون مفر، كأننا نحن المستجوَبون. هذا التوجّه البصري عزّز الشعور بعدم الارتياح والاختراق.

ولأن اللغة السينمائية للفيلم بلغت هذا الحدّ من التكثيف والدقة، فقد أصبح “صمت الحملان” نموذجًا يُدرّس في كبرى معاهد وأكاديميات السينما حول العالم. لا لأنه متقن تقنيًا فقط، بل لأنه يكشف كيف يمكن أن تُروى قصة معقدة نفسياً وبصرياً دون أن تفقد شعريتها أو عمقها الإنساني. الطريقة التي يُبنى فيها التوتر ليست مبنية على المطاردات أو المؤثرات، بل على الحوار، على الصمت، على نظرة، على ارتباك وجه. الفيلم يقدّم حالة سينمائية استثنائية تجمع بين الاقتصاد السردي، والغوص في الطبقات النفسية العميقة للشخصيات، ما يجعله مادة تحليلية غنية في دروس السيناريو والإخراج وتصميم الشخصيات.

السيناريو، المأخوذ بمهارة من رواية هاريس، يقدّم الشخصيات بمزيج نادر من الوضوح والغموض. جودي فوستر تجسّد كلاريس بشفافية مدهشة: عميلة متواضعة، لا تنتمي إلى طبقة النفوذ، ترتدي حذاءً عملياً وعطراً زهيداً، لكنها تملك عناداً داخلياً يثير إعجاب ليكتر. وهي، رغم هشاشتها الظاهرة، لا تنهار، بل تصمد. أمّا أنتوني هوبكنز، فرغم ظهوره القصير نسبياً (أقل من 17 دقيقة على الشاشة)، إلا أنه نقش شخصية ليكتر في ذاكرة السينما إلى الأبد. في كل حركة، نظرة، تنفس، يقدم “عبقرية الشر” في أكثر تجلياتها رعباً وأناقة.

من الناحية السينمائية، يمكن اعتبار “صمت الحملان” درساً في استخدام اللغة البصرية كأداة للتشريح النفسي. زاوية الكاميرا، الضوء، المساحات الضيقة، اختيارات الموسيقى، كل عنصر خُدِم ليكون امتدادًا لحالة عقلية أكثر من مجرد خيار جمالي. عندما تُستخدم اللقطة القريبة لوجه ليكتر أو كلاريس، نشعر كما لو أننا نُجبر على الدخول في رأس الشخصية. وحين تتحدث كلاريس عن صغرها، وعن الحملان التي لم تستطع إنقاذها من الذبح، تصمت الموسيقى، وتصبح الصورة حميمة بشكل مزعج. وهنا يتجلّى المعنى العميق لعنوان الفيلم: “صمت الحملان” ليس صمتًا خارجياً، بل محاولة لإسكات ذلك العويل الداخلي للبراءة المذبوحة.

من هنا جاء عنوان الفيلم، كترميز لهذا الجرح المفتوح في نفس كلاريس، ولهذا التواطؤ الصامت الذي نحمله جميعاً تجاه المأساة. وكلاريس، بحكمتها الغريزية، تعتقد أن الإمساك ببوفالو بيل قد يُسكت تلك الأصوات في رأسها.

أصبح الفيلم مادة تُدرَّس في معاهد السينما، لابسبب قصته وحدها، بل لبنائه المتماسك، وزاوية طرحه النفسية. تتناوله الكتب والمناهج كمثال على كيفية خلق توتر من الحوار، وعلى استخدام الإضاءة والتكوين كامتداد للدراما. وهو مثال فريد على كيفية تقاطع السيناريو مع السيكولوجيا والسوسيولوجيا.

تأثير الفيلم كان هائلاً. فاز بخمس جوائز أوسكار كبرى: أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، وأفضل سيناريو مقتبس. وقد دخل قائمة نادرة من أفلام الرعب التي تُتوَّج بجائزة الأوسكار الكبرى. لكن أثره الحقيقي يكمن في كونه غيّر شكل أفلام الجريمة النفسية، ومهّد الطريق لموجة كاملة من الشخصيات المعقدة في المسلسلات والأفلام. على الرغم من فوزها بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم “صمت الحملان”، رفضت جودي فوستر المشاركة في الجزء الثاني. وورد أنها عُرض عليها 20 مليون دولار لأداء الدور الرئيسي في الفيلم. إلا أنها رفضت بسبب تضارب المواعيد وعدم اهتمامها بالسيناريو. تولت جوليان مور الدور بدلاً منها.

من الناحية الثقافية، أعاد صمت الحملان تعريف صورة القاتل المتسلسل في الوعي الجماهيري. لم يعد هذا القاتل كائناً همجياً أو مشوهاً جسدياً كما اعتادت أفلام الرعب. صار نبيهاً، مثقفاً، مصقول السلوك. وهذا بحد ذاته أثار جدلاً نفسياً وأخلاقياً: هل نحن منجذبون للشرّ حين يأتي في قالب جمالي؟ هل أرعبنا ليكتر، أم سحرنا؟ وهل كشف الفيلم وحشية القاتل، أم وحشية نظرتنا الرومانسية للقتلة؟ هل شاهدنا “الآخر” المخيف… أم شاهدنا أنفسنا؟

قد يبدو الفيلم اليوم، من حيث الملابس أو الهواتف أو بعض التقنيات، منتمياً إلى عصر مضى. لكنه، من حيث التشريح النفسي، لا يزال راهنًا، بل متقدماً على عصره. في عالم يزداد فيه الحديث عن السايكوباتيين والنرجسيين، عن التلاعب النفسي والذكاء العاطفي، يبدو أن ليكتر كان مجرد تمهيد لقرن كامل سيحاول فهم ذاته عبر الجريمة.

“صمت الحملان” ليس فقط درساً في السيناريو والإخراج، بل في النفس البشرية. إنه مرآة قاتلة نحدّق فيها طويلاً… فيحدّق فينا هانيبال ليكتر، ويبتسم.