عبد الرحمن إبراهيم

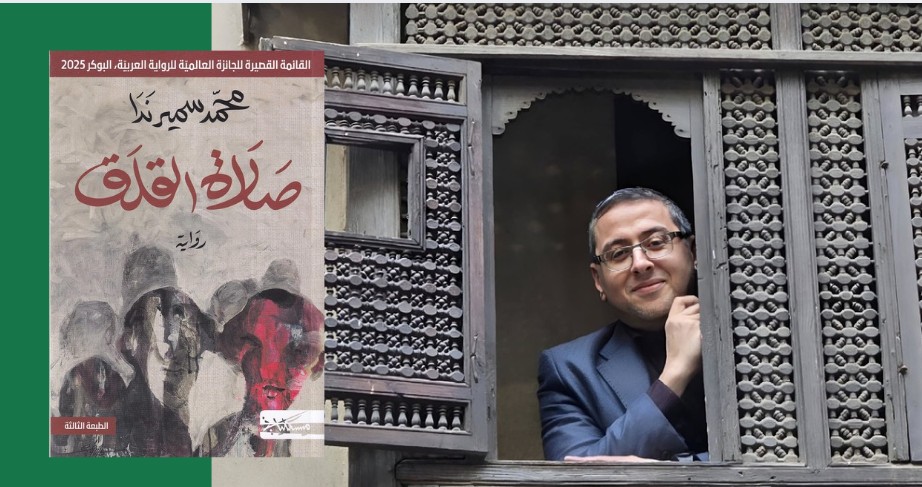

منذ العنوان، تؤسس سردية صلاة القلق ـ بوكر ٢٠٢٥ الصادرة عن دار مسكلياني – إغفاءةٍ عن مكنون سابق بنفيه، وهي محاوله اقتفاء لحظة ركودٍ اتسعت في رقعة التاريخ لتشمل حس قراءة تأويلية تنهض على ثلاثة أُسس متباينة؛ هما الزمان والمكان وقراءة تخيلية للتاريخ، ولكن بحفر وئيدٍ داخل صرح حافل بالمفارقة.

“في البدء سطع ضوء عظيم” هكذا يؤسس محمد سمير ندا قرية “نجع المناسي” على أعتاب انفجار عظيم مشيرًا إليه بصيغته المجردة، كأن قريته لم توجد قبله قط، وكأن اللحظة الراهنة أصبحت حاضرها الأزلي قبل اكتمالها، هي ولادة بكر لثماني رواة يمثل كل واحد منهم صوتًا ناقصاً، يحيك به ثوب حداد وطن قام على ركام نكسه بائدة.

هنا يقدم سمير ندا مقترحه الجمالي متطرقًا إلى انحرافاته المدفوع بها مرغمًا، ليس فقط ليحتك بلحظه ركود مستمرة منذ نكسة ٦٧ مرورًا بنصر أكتوبر إلى ٧٧ مع توقيع معاهدة السلام، ولكن ليفكك الزمن المتجمد في رقعة يابسة في خاصرة الصعيد، هذا المقترح الذي أراد أن يقدم به هواجسه منذ النكبة، أضحى بابًا سيطرقه القارئ حين يدرك أن الزمن يتقدم به إلى الوراء، لأن النص الذي يسقط بالتقادم في رحاب الهاوية، قد اصطدم في فجوة من النسيان، فأذرع التاريخ أصبحت تؤرق حاضره، وفي الآن نفسه، نفت يقينه المسبق تحت صرح من الحقائق، فالمخيلة هنا ليست مجرد عرض أصاب التاريخ بلوثة أبدية، ولكن كمعارضة لنص الواقع الغارق في التيه بين وسيط من الأفكار المضمرة على سطوحه الخشنة.

هنا الرمز وحده ليس مجرد دلالة تُلقي على عاتق القارئ المحمل بالاستدراكات همًا للتحايل على المعنى، ولكن ليلقي الرمز بظلال المعنى في وسيط المحكية، فالحكاية هي الهامش، وما دونها مجرد فرضيات تأويلية، تمثال عبدالناصر الذي يجول في الليل على هامش ثرثرة الأهالي ليس سوى تنظيرات الفرق المختلفة عليه في سير التاريخ وتبعاته، كأن الشاهد الوحيد أنه رغم الموت مازال قابعًا في حلم بائد مثل الوطن المنكس بعد الحرب، الحلم الذي مازال يرويه الناس بتأويلاتهم المختلفة، والذي مازال نعيه قائما منذ موته، كأن تمثاله المتجمد في النجع هو شبح مماته المتنقل عبر التاريخ، وأن ما يمثل وجوده في قرية منقطعة عن العالم، قابعةٍ في غمامة الجهل، ليس سوى نكسة جديدة مازال هو زعيمها حتى بعد موته.

لكن ما الذي تمثله النكسة في أطروحة جدلية تقدم مقترحها الجمالي في سياق من المتخيل؟ أهو الرمز الذي ما زالت دلالاته تقارب سخرية الحاضر بمجازاته التي أصبحت واقعها؟ أم هي حيلة لمراوغة سؤال معقد سيتفكك على أعتاب مجاز يتولد من رحم صورته المجردة؟ أم أن تجسيد السؤال في مدينة تمثل وجودًا محض أصبح الفرار منها أمرًا ليس هينًا على وعي لم تسعفه الأدوات لإدراكه مجردًا؟

يفرض سمير ندا بهذه الأسئلة سلطة تتمثل في الأمر الواقع، ويبقى فيها خليل الخوجة هو النكبة التي تتسيد لحظات الركود في الزمن لصالحها، كأن المعرفة هي سلطة بالأساس، وليست مجرد حقيقة يجب إدراكها، أنه مثلما يمكنها أن تنتزع الحواضر من رقعها الجهل إلي التحضر، يمكنها أيضًا أن تستغل نفوذها في قيادتهم كالقطيع، غير عابئة بأي مرجعية أخلاقية، وأن الفارق بين ما هو أخلاقي وما دونه، ليس سوى تبعات نكبة أخرى قد غشت الحاضر في لحظة سقوط مستمر.

الزمن هنا ليس مجرد دلالة تندثر على إثر محكيتها، بل مرجعية للحاضر وامتداد لكل صوت يقود الحكاية للأمام، يتمثل الوعي الإدراكي للغة في مقاربة وعي الأطروحة منفصلًا عن مستوى الثقافة، لتنهض المفارقة ملوحةٍ لمتن الزمكان لاستجلاب وسيطها بين الماضي والحاضر، والتي تتمثل في السلطة المتجمدة في محيط الزمن الراكد في ذِكراها، هنا القرية التي قامت على ركام التاريخ وولدت من رحم المخيلة، لتبقى تمثيلًا للحاضر الذي يجهل وجهه في مرآة التاريخ.

وهنا يبقى سؤال المعرفة مواجهًا سؤال الحاضر الأزلي، ماذا لو انفصل الوطن عن أساس الوعي بالنكسة؟ وماذا لو أصبحت المعرفة حِكرًا على من يستخلصها لنفسه كسلطة مقلدة تحكم وعيًا غائب؟ هل سنعود لتعريف كل ما هو أخلاقي؟ وتعريف أسئلتنا الأزلية؟ كيف ستصبح الحياة بقانون يخدم مصلحة السلطة فقط التي اتخذت المعرفة حِكرًا عليها؟ وماذا لو بقيت كل حيل النجاة تفضي إلى حصار هش تحكمه سرديات السلطة؟ كيف سيكون حينها شكل الوطن وقد أصبحت النكبة مثل وباء لا تعي مصدره ولا تعرف أن تحد من مداهماته الخبيثة في لحظات الجهل من أذرعه المجهوله؟

لذلك تبقى تلك الأسئلة القلقة وترًا يشتد كلما لامسته أداة حادة ومدببة مثل التاريخ، ليس فقط ليسائل أسئلة الحاضر دون يتطرق إليها مباشرةٍ، ولكن لتبقى قراءة التاريخ حاضرةٍ في قرية تمثل وطنًا فقد الزمن في مقبرة الحرب، وأضحت الذاكرة فيها مشوشة أمام الوعي الذي فقد أدواته في استدراك حيثياتها، وتأصيل حيلتها في ركود الزمن.

لذلك ولدت أسئلة النص من رحم نكباته، ليس فقط ليقيم عزاءه في تبين حقيقة ليست عرضة للشك، ولكن لينفي يقينًا مسبقًا في اللحظة الراهنة، فكل الرواة ليسوا مجرد وسيط تدوين لنكبة القرية في مرجئ نكستها هي، ولكن لتتمثل صورة القرية وحلمها في صورهم، فالرواية بشخوصها هم انعكاس لوطن فقد وجهه، وأضحى ينكر حقيقته القاسية، أما الراوي العليم الذي ابتلع أصواتهم ليصوغ بين رحاهم حرفه، أصبح لا يعي الحقيقة كاملة، ولأن كل حكاية لا يمكنها أن تشيخ في سياقات بعينها، تبقى السياقات مرهونة بمن يتذكر، ومرهونة أيضًا بمن يكترث.