جمال القصاص

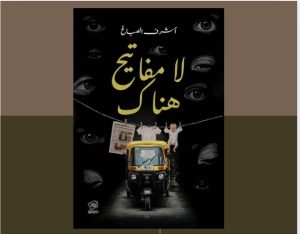

يفتتح الشاعر سمير درويش ديوانه “مرايا نيويورك” الصادر حديثًا عن الهيئة المصرية للكتاب، بمرثية لـ”قبر ستالين”، يقول فيها:

” لو كنتُ ضابطَ أمنٍ سوفييتيًّا

في خمسينيات القرن العشرين،

لا أظنني سألبس طاقيةً صوفيةً مستديرةً،

كي لا أبدو تقليديًّا،

وقد ألعنُ “ستالين” كلما حانتْ فرصةٌ”.

هذا الرجاء في سب ستالين باعتباره رمزًا للطاغية، يبرز على نحو مختلف في نصوص أخرى بالديوان، وكأنه مرثية لأحلام مقموعة، مؤجلة ومفتقدة، لكنها مع ذلك تبقى معلقة في سقف الذاكرة كنافذة صغيرة، تطل منها الذات بين الحين والآخر على واقعها الخاص، وعلى العالم من حولها بكل أزمنته وأقنعته. ففي نص بعنوان “مطرب العواطف” يطالعنا لون آخر من هذه الرجاءات، حيث تكشف الذات الشاعرة عن نجواها لحلم فرَّ منها، تاه في أزقة الحياة والرغبات، وأصبح محض نقطة قابعة فوق تلة الطفولة.. يفصح الشاعر عن هذه الرغبة الهاربة في مطلع هذا النص قائلًا:

“لو كنتُ مطربًا عاطفيًّا في التسعينياتِ،

سأرتدي قميصًا مفتوحَ الصدرِ،

أسودَ،

وحُلَّةً رماديةً داكنةً،

وأتركُ لحيتي نابتةً كي تُعجبَ المهووساتِ

اللاتي سيصطففْنَ أمامي،

كأشجارِ النبقِ،

أو كالنخيلِ البازغِ في قلبِ أرصفةِ المدنِ

التي تنهرُها أعمدةُ الإنارةِ،

وعوادمُ السياراتِ،

وعلبُ المشروباتِ الغازيةِ الفارغةْ”.

تمنح هذه الرجاءات الصورة الشعرية في الديوان، إمكانية التجوال بحيوية وطفولة، ما بين الداخل والخارج معًا، والتفتح في ظلالهما وكأنها ثمرة سقطت للتو، من شجرة الشعر والحياة، ونتاج حي لما يعتمل في القلب والروح، والوجود الإنساني بكل تعقيداته وهشاشته، كمدرك يمكن تعقله وهضمه وإعادة تشكيله ولو بالفوضى والجنون. فهذه الرجاءات المضمرة، بقدر ما تأتي من آبار الماضي السحيقة، فإنها تشكل استراحة خفيفة وعابرة للذات، تلملم في ظلالها أنفاسها المتعبة لتواصل الحياة، رغم ضغوطها وعثراتها الممضة، فالشعر ينبع من الماضي والحاضر معًا، بل هو الرجاء الأخير للشاعر ليقول كلمته بحرية وحب، دون قيود وأوهام.

لذلك تلعب هذه الرجاءات في كثير من الأحيان، دور الحارس الشفيف للأحلام والذكريات، كما تمنح الشاعر المقدرة على كسر حصار العزلة التي قد يرى فيها اختيارًا صحيحًا لصون الذات من عبثية الواقع، كما أنها تذهب غالبًا إلى ما هو أبعد من تخوم اللحظة الراهنة، تتقلب ما بين السياسي والثقافي والاجتماعي في سياقها العام، والعاطفي الشخصي. لكن هناك دائمًا القدرة على التساؤل، وتخطي حواجز الثنائيات المربكة في البشر والوجود والعناصر والأشياء، أو على الأقل التعامل معها، وكأنها صدى لرجاء ما، لرنين ما، لأشياء حية وأخرى بائدة.

ففي قصيدة بعنوان “قلب جوبلز”، وزير الدعاية السياسية في حكومة هتلر، صاحب المقولة الشهيرة: “كلما سمعت كلمة ثقافة تحسست مسدسي”.. يقول الشاعر في مستهل القصيدة:

“لو أنني وزيرُ الدعايةِ في حكومة النازيِّ،

لن أكونَ بعيدًا ممَّا أنا عليهِ الآنَ:

أحبُّ البقاءَ طويلاً في غرفةٍ مقفلةٍ،

وأنظرُ من الشرفةِ كل حينٍ باحثًا عن مشهدٍ يأسرُني:

فتاةٌ، أو طائرٌ، أو عرَّافةٌ،

وسوفَ أركبُ الطائراتِ كي تحملَني

إلى مكانٍ أعرفُني فيهِ،

وربَّما سأحبُّ أن أكونَ فوضويًّا أكثرَ،

وأقلَّ دمويةً مما أراهُ داخلي”.

هنا، لا يتم استعارة “جوبلز” لإعادة ترتيب الأوراق والأدوار على طاولة الثقافة، وبخاصة في واقعها المصري الراهن، أو التمسح في ظلال مقولته السلبية، وإنما لإشاعة جو من الفانتازيا، لا يخلو من التهكم والسخرية من هذه الطاولة التي عشش فيها الصمم والخواء، واكتظت بمظاهر الرتابة والفساد.

تردُّ الذاتُ على كل هذا العبث، ملوِّحة برجاءاتها في العزلة، وفي أن تكون أكثر فوضوية، وأقل دموية في الداخل. ويظل البحث عن مشهد مؤثر، هو بمثابة البحث عن أسلوب حياة، يمكن العيش فيه شعريًّا واجتماعيًّا، وعلى كل المستويات.

ورغم أن “مرايا نيويورك” تبدو محض إطار خارجي معلَّق بعنوان الكتاب، لا وجود فعليًّا له داخل المتن، فإنه يمكن الإحالة إليه، عبر رموز ولطشات مشهدية سريعة، أشبه بزخات مطر خاطفة، تطالعنا هذه الزخات في قصائد مثل: “بائع الورد” و”تمثال مهزوم” و”عاشق إلكتروني” وغيرها. فنيويورك المدينة الأمريكية الأشهر، التي خبرها الشاعر نفسه، وربما عاش في كنفها بعضًا من الوقت، لا تحتاج إلى مرثية، فهي قادرة على رثاء نفسها بمحض إرادتها، كما لا تحتاج إلى قبر، تتقاطع فيه مفارقات ومشاحنات الحداثة، كما رآها أدونيس في قصيدته الشهيرة: “قبر من أجل نيويورك”. إنها هنا تحضر كمرآة، تشاكس الزمن والروح والعقل والخيال، لا تختزن في أبعادها وجهًا واحدًا له ملامح وأبعاد محددة. على عكس إيطاليا، حيث تحضر -عبر زيارة قصيرة- بعاداتها وتقاليدها ورموزها القارة، في بعض قصائد الديوان، مثل “فتاة موديلياني” و”أسوار الفاتيكان”. اللافت في القصيدة الثانية أن الممثلة الأميركية الشهيرة “أودري هيبورن”، تحضر في أجوائها مشكِّلةً عصب الحالة الشعرية، وكرمز له مركزيته في تاريخ الفن والثقافة الأمريكيين، وفي الوقت نفسه، يمنح النص فاعلية خاصة في غلالة هذه الرجاءات.

إن النص ينحاز لفكرة المرآة السالفة الذكر حتى وهو يولد في نسيج واقع آخر مغاير، وإلا كان منطقيًّا أن تحضر “صوفيا لورين” بدلًا من “أودري هيبورن” وكلتاهما لهما تأثيرهما الباذخ شعريًّا وفنيًّا.. يؤكد الشاعر هذا الانحياز الرهيف قائلًا:

” لا أريدُ أن أكتبَ قصيدةً عن الفاتيكانِ

أريدُ أن أتسكعَ في شوارعِ إيطاليا

مع امرأةٍ

تشبهُ “أودري هيبورن”

وهي ترتدي زيَّ الراهباتِ

وتفضِي إليَّ بسرٍّ خبأتْهُ طويلًا”.

لا تبتعد معظم قصائد الديوان عن مناخ هذه التمنيات، التي تنعكس بقوة على الفعل الشعري وتلون حركته صعودًا وهبوطًا، لتتسع مساحة التخيل بعيدًا عن نمطية الواقع المادي ومحدوديته. أيضًا لا يبتعد هذا المناخ عن أجواء الشاعر الخاصة، سواء في حواره الشفيف الخاطف مع مفردات عالمه وهمومه اليومية البسيطة، أو في اللعب على شعرية الفكرة، التي تذوب فيها الحدود الفاصلة بين الأشياء، ببساطة اللغة والجملة الشعرية المنسابة بتلقائية، لا تكلُّف فيها ولا تصنع. فهو ينفي الأشياء ليثبت الفكرة في الوقت نفسه، والعكس صحيح أيضًا، ما يعني أنه ليس ثمة يقين قاطع ونهائي، في فضاء شعري مفتوح على شتى الاحتمالات والإغواءات. لذلك يلجأ الشاعر إلى صيغ لها طابع الإحالة إلى أشياء، قد تحدث أو لا تحدث، من قبيل “لست متأكدًا أنني الرجل الذي سيختار فساتينك” أو “أنني سأغني كالعشاق التقليديين” أو “ربما أنام كطفل ليس له مأوى”.. تطالعنا أجواء هذه الإحالة بشكل لافت في قصيدة بعنوان “الفستان الأزرق” يقول فيها الشاعر:

“لستُ متأكدًا أنني أنا

وأنَّ العصافيرَ التي على الأشجارِ هي العصافيرُ

وأنَّ النيلَ الذي يرافقُنَا هو النيلُ

وأنَّ القهوةَ قهوةٌ بالفعلِ، وبسكرٍ قليلٍ

لكنني متيقنٌ أن فستانَكِ الأزرقَ

الذي يمتدُّ على السجادةِ الحمراءِ.. هذا

صالحٌ لأكتبَ قصيدةً على ذيلِهِ

في آخر الليلْ”.

إننا إذن أمام ذات شاعرة تميل إلى البساطة وتأمل عالمها بهدوء، ترى اللغة في ألفتها وغرابتها معًا، لذلك تضجر من صخب المتناقضات، لأنه يعلي من الأشياء، بشكل يبدو أحيانًا مبالغًا فيه إلى حد الإثارة الفجة، بهذه البساطة تذهب إلى الماضي وتعيش لحظتها، لا فرق في أفقها الشعري بين عصا موسى، والخبز الحافي لمحمد شكري، كلاهما سعى لاصطياد أسطورته الخاصة، وإدخال الحرية في جسد العقل والروح، فلا بأس أن يسعى الشاعر إلى إدخالها في جسد قصيدته.

هذا الاتساع والتنوع يؤكد أننا أمام خبرة شعرية كبيرة ومتنوعة امتدت على مدار أربعة عشر ديوانا شعريًّا لسمير درويش، ترجمت مختارات منها إلى الفرنسية والألمانية، إضافة إلى روايتين، لكن يبقى هذا الديوان من أهم محطاتها الشعرية.