وثلاثية صدرت فى نفس التوقيت باللغة الفرنسية للروائى الجزائى ” محمد ديب ” وصدرت فى ثلاث كتب منفصلة: ( البيت الكبير، الحريق، النول ) وتُرجمت إلى العربية بعد ذلك بقليل، ثم ظهرت فى الأدب العربى ثلاثيات بعد ذلك فى مجلد واحد، أو فى كتب منفصلة.

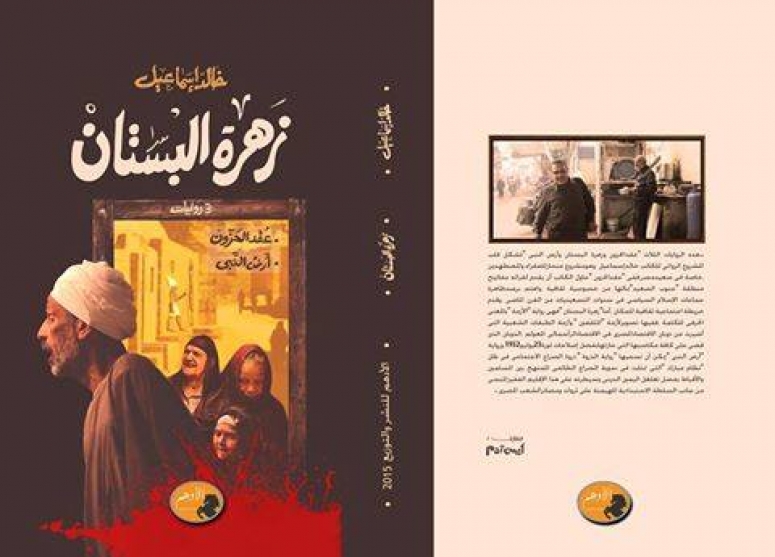

النوع الثانى الذى قصدته فى المقدمة، والذى يُقدم فى صورة ثلاثية وفى مجلد واحد هو هذه الرواية التى أضعها نصب عيني بهدف مناقشتها، وهى المعنونة بـ ( زهرة البستان ). العنوان الذى اختاره الروائى ” خالد إسماعيل ” ليظهر بالبنط الثقيل على غلاف الثلاث روايات الصادرة معا فى مجلد واحد بالترتيب: ( عُقد الحزون، زهرة البستان، أرض النبى )، ثم فى أعلى لوحة الغلاف كُتب اسم الروايتين الأخريين: ( عقد الحزون، و أرض النبى )، والمجلد الذى يضم الروايات الثلاث صدر عن دار الأدهم للنشر والتوزيع، فى حجم متوسط عدد صفحاته 550 صفحة. حازت رواية ( عُقد الحزون ) على 149 صفحة، ورواية ( زهرة البستان ) على 210 صفحة، ورواية ( أرض النبى ) على 186 صفحة، وهناك خمس صفحات فى نهاية الرواية منها ما هو بين رواية وأخرى، ومنها صفحة تعريفية بالروائى، وقد ذُكر فيها أن رواية ( عقد الحزون ) صدرت طبعتها الأولى عام 1999م، وأن رواية ( زهرة البستان ) صدرت طبعتها الأولى عام 2010م، وأن رواية ( أرض النبى ) قد صدرت طبعتها الأولى عام 2011م، وهناك روايات أخرى، لكن المدهش أنه بين رواية ( عُقد الحزون ) و( زهرة البستان ) ست رواياتٍ أخرى، فلماذا اختار الروائى ” خالد إسماعيل ” هذه الروايات الثلاث بالذات؛ ليطبعها فى مجلد واحد كطبعة ثانية عام 2015م؟ هنا السؤال الذى طرحته على نفسى قبل أن أقرأ.. وبعد أن أنهيت القراءة أدركت أن ثَمَّة رابطًا بين الروايات الثلاث، وأن إصدارهم معًا لم يكن محض صدفة، ففيهما نفس الخصائص التى سأتحدث عنها تاليًا، وإن اختلفت أسماء الشخصيات من عمل لآخر، وإن اختلفت أيضًا مصائر الشخصيات، ووظائفها من رواية لأخرى، لكن يظل فضح المسكوت عنه فى الجنوب، أو فى الواقع الثقافى الذى يعج بالفقر، والحصار، والإدعاء، ورصد ظاهرة التشدد الدينى التى تحولت مع التهميش، والفقر، وانتهازية المثقفين إلى العنف، وكذلك تماهى السارد فى الروايات الثلاث مع الفكرة نفسها، ومع الرغبة فى الهرب من هذا الواقع من خلال: ( الأستاذ يحيي فى عُقد الحَزّون، والأستاذ عادل فى زهرة البستان، والأستاذ حمزة فى أرض النبى )، هو ما أحالنى إلى وسمها بالثلاثية – ( المشروع الروائى المتكامل )، وبالمقدمة السابقة، وبتصنيفها نوعٌ من المغامرة التى قام بها الروائى؛ ليضع عقل القارئ واهتمامه فى البؤرة من هذا الجزء المُهمل والمُهمش من الوطن والذى يستكمل بمشروعه الروائى نفس الهدف الذى سعى إلى تحققه عن الجنوب فى الأدب السردى كلَّا من: ” طه حسين “، و” يحيى حقى “، و” يحيى الطاهر عبد الله “. بشكل يتلاءم مع الواقع المعاصر، وبلغة سردية تتسق مع تناقض هذا الواقع، وتشابكه، وفقره؟

الرواية فن المراوغة، والإيحاء، وليس مطلوبًا من الروائى أن يفسر مغامراته لا على مستوى الشكل، ولا على مستوى المضمون، وإن كان الشكل جزءًا من المضمون، والمضمون نفسه لا ينتقل من الكاتب إلى القارئ إلى عبر شكل فنى يتسق مع هذا المضمون. كما أنه فى ذات الوقت ليس على القارئ نفسه أن يبرر كل مغامرات الروائى الشكلية، والمضمونية. إنما العلاقة هنا هى علاقة يقويها الصدق الفنى، ووجود ما هو مشترك إنسانى بين الروائى والقارئ؛ مما يصنع حالة التشويق، والتوتر الذى يحيلنا إلى عوالمنا نحن المؤرقة بصراع الذات فى سبيل فهم العالم، وصراع الطبقات فى سبيل الوصول إلى كنه هذه الانهيارات المتوالية فى مجتمعاتنا المضطربة. يمكننا أن نتتبع إشارات اختارها الروائى حتى نُخْبِر مدلولها. إننا بإزاء عالم متشابك، ومتشابه فى معظم حكاياته. لا يهم هنا أن تكون الأسماء واحدة فى الأعمال الثلاثة، بل ما يهم هو الحكاية نفسها التى قد تتكرر مع تغيير الأسماء فى كل عمل منها، وهى ما جعلنى أطلق عليه فى النهاية: ثلاثية المكان وأسراره.

هنا سوف أركز جهدى على واسطة العِقْدِ ( زهرة البستان ) مع الإشارة إلى الروابط الممتدة بين الروايات الثلاث.

جاءت رواية ( زهرة البستان ) فى فصول مرقمة من 1 إلى 7، تم التنقل فيها من شخصية لأخرى، ومن حدث لآخر بطريقة التداعى الحر، والوصول إلى شكل أقرب للحكى الشفاهى الذى يعتمد تداخل الحكايات، والميل التفسيرى لكل حدث، أو تحليل مقتضب لتاريخ معظم الشخصيات التى ترد بالسياق عند ذكر اسمها، مع حرص الروائى على ضبط أمور هذا التداعى؛ حتى لا ينفلت منه القارئ ويتشتت انتباهه، وهو أسلوب الحكى العربى فى ” ألف ليلة وليلة “، والممتد فى نسيج العقلية الشعبية والريفية فى حكى الحكايات المشوقة، الدالة، المليئة بالحقائق الممزوجة بالخيالات، لفهم تحولات الواقع، والانتقام من السلطة الغاشمة بتتبع فضائحها.

و( زهرة البستان ) هو مقهى شهير فى وسط القاهرة، المكان المفُضَّل للكتاب، والمثقفين الذين يتحاورون حول مناضده عن آخر الإصدارات الأدبية، ويستقبلون من نواحى مصر المختلفة كل من يفد إلى القاهرة كاتبًا، أو راغبًا فى نشر أعماله.. واعتراف رواد المقهى الدائمين فى حق الوافد الجديد يُعدُّ كالشهادة الممهورة فى الوسط الأدبى، وهو الإدعاء الذى يُفنده الروائى بعد ذلك، ويسخر منه سخرية مُبَطَّنةً، وهذا له توضيح آخر.

وحتى لا أفقد الخيط فسأبدأ بعرض قراءتى لسمات الرواية..

* لغة السرد:

يميل السرد إلى اللغة العربية الفصحى، مع اختيار مفردات سلسة دالة، وأحيانًا يتم تطعيم الجملة السردية بلفظة عامية، أو جملة كاملة بهذه اللهجة العامية فى إحدى الفقرات، وهو يضع هذه الكلمة، أو الجملة العامية المسرودة بين علامتى تنصيص أحيانًا. أما فى الغالب فيستغنى عن علامات التنصيص. واستخدام علامتى تنصيص للكلمة العامية داخل الجملة الفصيحة يدل على اضطرار الروائى إلى استخدام تلك الكلمة، ولأن الروائى لا يضع علامات تنصيص كثيرًا حول الألفاظ العامية، فهذا يوضح تبنيه لأسلوب يمزج فيه الفصحى بالعامية فى السرد، وهو أسلوب الضرورة السردية: وهو الميل إلى استخدام اللغة لا كوسيلة جمالية مستقلة عن السياق، أو مفارقة له، بل كوعاء للمعنى والسياق، وللخلفية النفسية، والاجتماعية لأبطاله المهمشين، وواقعهم الفظ الفقير الخالى غالبًا من الانسجام والجمال، وتطاحن أبناء الطبقة الوسطى الذى لا يكل، ولسارده نفسه الذى تختلط عوالمه بشكل لا يجعله قادرًا على التعايش مع مفردات هذا العالم المشوش بلا سبب واضح، أو لأسباب فرضها المكان ( الجنوب ) وعاداته التى لا تكل عن تكرار نفسها فى دائرة لا تكسرها كل محاولات التغيير، ومن الأمثلة على ذلك المزج بين الفصحى والعامية:

– فى الفصل الثالث: ( لأننى رميت ” الشراب ” و” الفانلة ” و” السروال ” بعدما زهقت من العفن المنبعث من كل حتة فى جسمى “.

– وفى الفصل الرابع: ( فتح باب ” العربية ” ). وفى نفس الفصل: ( علىَّ أن أكون مُلزمًا بنفقاتى، لكن بعدما لطشت الدنيا معايه، أصبحت آكل وأشرب وأدخن على حساب ” حامد “). وهذه مجرد أمثلة، وقد تجد أيضًا فى ثنايا السرد ميلًا قويا إلى اختيار كلمات، وجمل أقرب للفهم، وأميل للغة المتداولة؛ لتؤكد تبنى الكاتب فعلا لهذا الشكل من العلاقة المتكاملة بين شكل السرد ومضامينه، والعالم الذى ترصده، فهو عالم واقعى. قاسى. مبنى على علاقات السببية، وفضح تناقضات الجنوب، وليس عالما غرائبيًا يحتاج إلى لغة محتشدة بالمجازات، والصور، وهى الملحوظة الأخرى بخصوص السرد، فلا صورة مجازية هنا فى الرواية، أو الروايات الثلاث؛ لأن اهتمام الروائى بنحت شخصياته، ومواقفه، واهتمامه بالحركة المستمرة، والنقلات الدرامية جعله يميل إلى شحذ الجمل السردية بتفاصيل الحكاية، لا تفاصيل المجاز الأدبى.

* الشخصيات:

يبدأ الكاتب كل فصل من فصوله بحدث يتم الاستعانة به فى تهيئة الأجواء النفسية للقارئ، وحتى يحدث الانتقال التلقائى بطريقة الاستدعاء الحر للشخصية التى سيتناول الفصل تفاصيل حياتها، ودورها، ففى الفصل الأول كان ” يسرى ” أخو البطل – الراوى هو الشخص الذى سنقف من خلال قصته على تطور الجماعات الوهابية فى الجنوب – تسعينيات القرن الماضى، وقد تم ذلك من خلال مقدمة تستدعى فيها زوجة الراوى زوجها؛ لمشاهدة برنامج على قناة ” الجزيرة ” مستضاف فيه: مدير مكتب الأهرام فى لندن، ورئيس رابطة جمعيات العاملين بالكتاب والسنة فى باريس، مع وجود شيخ من شيوخ الأزهر أو الأوقاف، وأستاذ جامعى وقيادى فى الحزب الوطنى مع المذيع فى الأستديو.

هنا يتم تقديم مسرح الأحداث من خلال عرض إيدلوجى مفصل للتيارات المسيطرة على واقع الحال الثقافى، والسياسى فى مصر، ما بين أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، وبينهما الوسط الذى يمثل الجبهة المدافعة عن النظام الاستبدادى الحاكم، وكلمة ( الوسط ) حتى وإن لم يتم كتابتها ووسم أحد الشخصيات بها فهى لاحقة فى التناول الدينى بشخصية شيخ الأوقاف المستضاف، وأستاذ الجامعة فى الجانب السياسى، فالكلمة أو الإعلان عن تبنى الطريق الوسط فى السياسة أو الدين فى تلك المرحلة إنما ينبع من رغبة النظام المستبد فى خلق ظهير سياسى، وثقافى، ودينى هدفه الأول تشويه الخصوم السياسيين، أو أصحاب الزعامات بوصمهم بالتطرف الدينى بالنسبة لأقصى اليمين، أو بالإلحاد بالنسبة لأقصى اليسار، وهو دليل آخر على فقدان تلك السلطة أى مبادرة، أو مشروع سياسى اقتصادى، أو ثقافى اجتماعى وهو ما تُلَمِّح إليه الرواية – والروايات الثلاث.

فى خلفية اللقاء حادث اغتيال المناضل الشيوعى ” على نصار ” وزوجته ” لندا بدروس ” من قبل الجماعات الجهادية الوهابية فى لندن، وحديث بين المثقفين _ فى مصر _ الذين ينطلقون فى حواراتهم لا من وقائع وتحقيقات معلنة، بل من إشاعات وقناعات إلى تأكيد انتماءهم الإيدلوجى فى كل مرة، وهو ما فضحته الرواية فى أكثر من موقف، إذ ظهر التعصب، والنظرة الأحادية للأمور – إحدى سمات الواقع الثقافى نفسه والذى شوهته معارك جانبية لا علاقة لها بجوهر قضايانا.

” يسرى ” هو الأخ الأوسط للبطل الراوى. عنيد. صلب العقل، لكنه إنسان. تُرسم شخصيته فى الرواية لا من مواقفه فقط، ولكن من طموحات الشخصيات الأخرى كالأب، والأم، والراوى فى مستقبله، والأصدقاء، وعلى أرضية ملونة من الرصد التأريخى الاجتماعى الثقافى للجنوب الذى ناله أكبر الأثر باعتباره المكان الذى كرسته هذه السلطة المستبدة بوابة خلفية، ومنفى لكل من لا ترغب فى وجودهم فى القاهرة، أو الدلتا.

لا يُفوِّت الروائى فرصة حتى مع الوجع الهائل الذى يتملكه عن عرض أساليب التحول فى الشخصية المتعصبة دينيًا، فـ ” يسرى ” ينتقل من شاب أزهرى يحفظ القرآن، ويداوم على الصلاة فى جماعة، والقراءة المستمرة لكتب الفقه، والتراث إلى شيخ تستعين به النسوة فى حل مشاكلهن مع أزواجهن، وأزواج البنات، ويلجأ إليه البعض لطلب الفتوى، وينتقل خطيبًا من الزوايا الصغيرة فى النجوع والقرى، إلى مساجد مركز طما، ومدينة سوهاج على السواء، وهو أسلوب مُتَّبع يكاد يجلل معظم الشخصيات من هذا النوع فى الروايات الثلاث، ولعل هذا التطور لا يميل إلى الرمز قدر ما يصف الواقع الذى عاشته، وتعيشه الصعيد، ومصر بعامة فى مثل هذه الأحداث، والتحولات.

” جمال ” هو الأخ الأكبر للراوى. مهندس نال شهادته الجامعية بعد لأْي. أنانى. جحود، وهو ممثل للطبقة الوسطى الأقل فى سعيها الدائب للقفز إلى الطبقة العليا بكل الوسائل والحيل المتاحة، وهو الشخصية التى تؤكد غلبة الطمع المدمر على الإنسان الخاوِ من الوعى الثقافى، والإحساس المرهف بالبشر حتى مع نيله أعلى الشهادات.

الدكتور ” نظمى عبد الرحيم “، وهو أحد كتاب المسرح الذى استلهم الفولكور فى المسرح المصرى.. الرجل يستقبل فى بيته مثقفين من شتى الأحزاب، وكتابًا من شتى الاتجاهات، ويستقبل أيضا نساء الهوى، تاركًا لضيوفه حرية العلاقه، وهو مبتعد عن الضوء الإعلامى فى الأيام الأخيرة، لكنه يتابع التحولات من خلال الشباب الذين تجذبهم شهرته القديمة، وقد تم عرض صفاته وأفكاره، وصفات وأفكار العديد من الشخصيات المؤثرة فى الواقع الثقافى من خلال التردد كثيرًا على بيته الكائن فى الجيزة..

هناك شخصياتٌ أخرى كـ ” أمل كامل ” التى رفضت رغبة البطل – الراوى فى الارتباط بها، وفضَّلت الطريق السهل للشهرة، والمال بزواجها من فنان تشكيلى يكبرها بثلاثين عاما على الأقل. و” أمير ” و” العم عبد الله ” المجرم القديم، والحاج ” بكرى ” الذى يسكن البطل – الراوى فى بيته الذى يتطلع إلى الثراء من خلال الاتجار بالآثار، لكنه يفشل، وزوجة صاحب المسكن، وأولاده الذين يبحثون عن فرصة للقفز إلى طبقة أخرى أعلى من طبقتهم التى يرضخون رغما عنهم لمواضعاتها.

ثمة شخصيات ثقافية يتم استدعاؤها من خلال الاسم فقط، وربما لرغبة الروائى فى الإعلان عن اتجاهه الثقافى، كشخصية الكاتب اليسارى ” محمد سيد أحمد ” والذى تم استدعاؤه حين كان البطل يمشى فى شارع من شوارع حلوان بالاسم نفسه.

قد يختار الروائى اسما للانتقام من شخصية ما بواسطة المفارقة الساخرة التى يصنعها الاسم مع صفات الشخصية نفسها، كشخصية ” طاهرة ” والدة العمدة ” توفيق عطية ” والتى تركت سجلًا حافلًا بالزنا وعلاقات العشق” ص213.

ينحت الروائى شخصياته من خلال مواقفه بالآخرين، فالانتقال من شخصية إلى أخرى لا يحتاج إلى تقدمة، بل قد يحدث فجأة بذكر موقف ما ترد فيه اسم الشخصية؛ لينتقل الكاتب من الشخصية الأولى إلى الشخصية الثانية، ثم يعود بعد عدة أوراق، ومواقف إلى تتبع الحدث، والشخصية الأولى، وهو أسلوب تضفير الشخصيات ببعضها قبل الانتقال إلى الحديث لإلقاء الضوء على ارتباطاتها، أو تفسير مواقفها وهو أسلوب متبع فى ثلاثية المكان وأسراره.

* الحوار:

اعتمد الروائى بشكل كبير على الحوار لنقل حركة الشخصيات، وإبراز سماتها الاجتماعية، والثقافية، واللهجة العامية الصعيدية، أو القاهرية حسب انتماء الشخصية المكانى فى هذه الروايات، وهناك ملاحظة عن الحوار: فالروائى فضَّل وهو يكتب الحوار على لسان الشخصيات الصعيدية أن يتخلى عن قلب القاف جيما؛ حتى لا يتوه القارئ فى كل كلمة، وهو مفهوم فى السياق، والمرة الوحيدة التى أبرز فيها الحروف المقلوبة فى اللهجة الصعيدية كانت من خلال حكايات ” العم عبد الله ” فى ( زهرة البستان )، ففى صفحة 329: ( ضحكوا عليه الصيَّاع ولاد الكلب، عبد الحكيم عامر ده، كان داير مع النسوان، وسايب ” الديش ” من غير سلاح، ومن غير شىء..، وحصل اللى حصل، أخويا ” عتمان ” راح فيها الحربة دى، وشبان كتير راحت فى الرجلين، وفيه ناس عاودت ماشية من عند ” سينا ” لحد ” الزقازيق ” )

وهذا الإقلاب بين الجيم والدال فى كلمة الجيش لم تتكرر مع حروف الجيم الأخرى على لسان العم ” عبد الله ” باعتبارها الكلمة الموحدة فى النطق بين عموم أهل الجنوب، مع إقلابهم الجيم دالًا، أو لا.

يميل الروائى إلى تسريب قناعاته حول البيروقراطية من خلال مواقف السرد، أو باعترافات يسردها البطل – الراوى.. فى الفصل الرابع نقرأ: ( وكنت ألخص حياة الموظفين البائسة فى ثلاثة أشياء، البدلة السفارى التى تشبه بدلة أعضاء الحزب الشيوعى الصينى، والشارب القصير الذى يشبه شارب ” هتلر ” والاستغراق فى الكلام عن ” الأهلى ” و” الزمالك ” وحل الكلمات المتقاطعة ” ص257، وفى الجملة التالية مباشرة: ” ها أنذا أصبحت عاطلًا، لا حَلّ أملكه سوى حل هذه الكلمات “.

وفى الصفحات 252، 253، 254 يفضح الزيف الأخلاقى الجنوبى بحكايات عن خيانات زوجية متكررة عبر شخصيات تخبر عن ماضيها بكل صراحة وافتخار.

أما فى الجانب السياسى فيتم فضح الأحزاب الكارتونية التى خدمت نظام مبارك، بتكوين أحزاب ذات مسميات يسارية، بينما تردد عن اليسار ما يردده رجل الشارع الجاهل ص 264.

وعن خيانة اليسار يطرح ذلك من خلال الحديث عن رواية ( أحزان نوح ) لـ ” شوقى عبد الحكيم “، وهو الاستطراد الذى بدأ فى بيت الدكتور ” نظمى عبد الحميد ” بتعارفه على فتاة سودانية تنتمى للحزب الشيوعى.

فى الفصل ( 3 ) يبدأ الكاتب فى رصد علاقته بمقهى زهرة البستان من خلال حديثه عن نفسه ككاتب قصة، يحضر ندوات جريدة المساء، وقد ترك بلدته الجنوبية هربًا من أحد مصيرين: إما الإحباط ومن ثم الاستسلام لما تفرضه الظروف، ومنها رضوخه لأخيه جمال وأطماعه، أو لاستسلامه الثقافى بالتخلى عن حلمه، وها هو قد جاء إلى القاهرة محط أنظار الأغلبية فى عالم الأدب، وتعارفه بشخصية تدعى ” على نصار ” كاتب قصة وباحث فى الفلسفة، وقبل أن يعرض الروائى علاقة ” على نصار ” به، أو بتعليقه على قصة الروائى التى قرأها للتو فى ندوة جريدة المساء يعرض سمات الشخصية الظاهرية. يختار ما يلفت انتباهه فى سطر واحد تقريبا: ” كان وجهه مليئًا بالبثور والحبوب والشعر، وأسنانه سوداء، وعيناه وارمتان “. ص230، ثم يعرض لعلاقته بـ ” على نصار ” هذا بالتفصيل فى الصفحات التالية مع الإشارة مسبقًا إلى بعض مصطلحات انجليزية لم يفهم منها الراوى شيئا تلك التى قالها ” على نصار ” فى تعليقه على القصة، وربما تكون هذه إشارة لما فى شخصية ” على ” من إدعاء، وزيف، واستسلام للعيش فى العفن، وهو ما تم حكيه فعلًا فى بقية الفصل، وهذا يشير إلى تَشرُّب الروائى أجمل تكنيكات الحكى الشفاهى، وتوظيف روائيًا: بتهيئة المتلقى لما يصدر عن كل شخصية بعد ذلك، وربط الخيوط ببراعة مع تصعيد حس التشويق الحكائى، والجرأة فى فضح زيف الواقع الثقافى الذى تسيطر عليه إعلاميًا بعض الشخصيات، تلك التى تملكه حيلًا واسعة تستطيع بها التأثير فى البقية بتشويه من تريد، وإعلاء قيمة من تريد دون سند واقعى، أو أدبى. هنا _ فى زهرة البستان _ أيضًا عرض مقتضب فى صفحة 232 لآراء هى فى الغالب كليشيهية تقال إثر سماع كل نص من بعض رواد قصور الثقافة، والندوات الأدبية، والعرض تم بأسلوب حوارى مبطن بسخرية الروائى نفسه فى الفواصل السردية بين الحوارات.

إننا نعرف قرب نهاية الرواية كل تفاصيل شخصية ” على نصار ” الذى قدمت نهايته مغتالا فى لندن فى خبر تليفزيونى فى الفصل الأول، فندرك أننا أمام بنية الارتداد، أو ما يُطلق عليه ( الفلاش باك ) فى بناء الأحداث.

القهر بطلٌ آخر من أبطال الرواية. تنوع السرد فيه عن حوادث التعذيب من البطل إلى حكاية أخرى ” حكاية الأستاذ نجيب “، والقهر فى ضعف العزوة أيضًا هو ما دفع الأب لتعليم أبنائه..

” ليس فى بيتنا بندقية، وأبى وأمى طوال سنوات تربيتنا كانا يقولان عبارات تكسر العزائم، معناها أننا ضعفاء فى البلد، من الجائز أن يموت أبى فى معركة لو أنه تعارك مع أحد، وهذا معناه أن العزلة أفضل لنا حتى لا نهان، خاصة أن أقاربنا يتمتعون بصفاقة وقلة أدب، ونفوسهم حاقدة علينا، لأننا ” شطار ” فى المدرسة “. ص212 من ثلاثية المكان وأسراره.. وهو التبرير الذى طُرح من الأب للبطل – الراوى كوسيلة للتغلب على القهر، وهناك ملاحظة بشأن إطلاق مسمى ” الأمن الوطنى ” فى الرواية على جهاز ” أمن الدولة ” فى ذلك الوقت، رغم أن الرواية صدرت طبعتها الأولى عام 2010م، وربما أراد الروائى أن يفلت من تهمة قانونية كانت معدة فى ذلك التوقت لمن يشوه الشرطة، أو يدلى بأية معلومة عن أجهزتها الحساسة، وهى السمة التى اتبعها الروائى حتى حين سمى ضيوف البرنامج التليفزيونى أيضًا بأسماء مستعارة، بينما هم فى النهاية يهيئون القرئ نفسيًا للحدث القادم، وليسوا أبطالًا محورين فى الرواية.

هذه ثلاثية بطلها المسكوت عنه فى الصعيد، والوسط الثقافى القاهرى، والعام، وإجهاض الإحلام تحت أنياب الواقع القاسى.. حشد فيها الروائى ذكرياته، ونقاط تماسه، أو تباينه عن الشخصيات الأخرى، من خلال راويه – البطل فى كل واحدة منها، ومن خلال عرض شخصياته بالوصف الظاهرى مرة، وبالإخبار عنها فى الحوار، أو سرد المواقف المتنوعة بأسلوب التداعى الحر، أو عمل إضاءات لكل شخصية ترد بالسياق وإن كانت ثانوية، وباستخدام لغة تتماهى مع المضمون، وتقصف عمق الهدف منها، ألا وهو ربط أواصر الثقة بالقارئ، ثم توريطه عاطفيًا، وفكريًا بمضامين هذا العالم المنسوج بحميمية من خلال السارد – البطل؛ ليجد المتلقى نفسه _ فى أثناء القراءة وبعدها _ أنه يرى ذاته هو فى شخصية ما، بل ويرى أزمات واقعه – واقعنا الذى يتطوح بين الجهل، والفقر، والانتهازية، والتشدد، والقمع، ويجد نفسه يرثى أحلامًا أجهضها هذا الواقع المتناقض القاسى الذى يحفل بالإدعاء، لا بالحقيقة.. وبالسطوة والقوة لا بالجمال والفن.. وبالشهرة الإعلامية، لا بقوة العقل والمنطق. بالإضافة إلى حالة من التفاعل، والفهم الأعمق لأزمات الجنوب من إهمال السلطة المستبدة له، ولمشاكله مما أدى فى النهاية إلى دفعه الثمن مضاعفًا بانتشار الجماعات الدينية الوهابية على الحياة الثقافية هناك، ومن ثم إشعال فتن طائفية مستمرة مع المسيحيين بدلًا من النظر إلى سبب الأزمة، وهو ما كشفته النهاية فى ( أرض النبى ) حين باع الأستاذ ” حمزه ” حلمه الأدبى بالاستغراق فى مشروعه المادى؛ ليبدو فى النهاية _ ممثلًا رمزيًا عن مجموعة ثقافية نبيلة وحالمة _ وقد سحقها اليأس من التغيير مستسلمة لضرورات الحياة اليومية، وهى تشاهد بأسًى، وحزن يمزق القلب ما آل إليه حال الجنوب _ والوطن كله بالضرورة _ من انهيار القيم الاجتماعية، والإنسانية، والجمالية، واحتراب طائفى يمزق الأخضر واليابس على كافة المستويات.