د. جابر عصفور

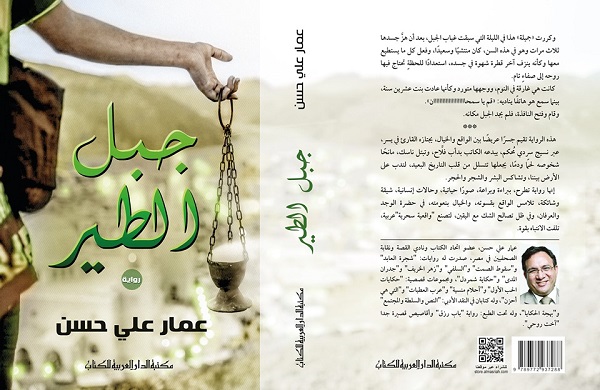

صدرت الطبعة الأولى من رواية عمار على حسن «جبل الطير» عام 2015 عن مكتبة الدار العربية للكتاب. وهى رواية ضخمة تربو على ستمائة صفحة، ولكن قراءتها كانت تجربة ممتعة لى، خصوصا لأننى مهتم بالتصوف الذى تنبنى على أساسياته أغلب أحداث هذه الرواية التى أشعر أنها تتميز بالاكتمال والتناغم ووضوح الوظيفة البنائية للرواية جماليا- ابتداء من أولى صفحاتها إلى آخر صفحة.

فالرواية تدور أحداثها حول البطل «سمحان» الذى يتدرج فى مقامات الصوفية إلى أن يغدو قطبا من أقطابها، له مريدوه وحلقة يقود فيها أتباعه من المتصوفة فى حلقات الذكر التى يعقدونها بوصفه قدوة لهم فى الخلق الرفيع وشفافية الروح والتنزه عن الدنايا والصغائر، فضلا عن الكرامات الصوفية التى لا يجد لها العقل المنطقى تبريرا مقنعا. ويروى السارد حكايته بوصفه راويا عليما بكل شىء ومدركا ما يتصدر الرواية من قول «الجنيد»، وهو صوفى بارز عاش فى القرن الثالث الهجرى: «إن الحكايات جند من جنود الله تعالى يُقوّى بها قلوب المريدين».

وهكذا ندخل الرواية بأحد المفاتيح المهمة التى تعيننا على فهمها وفهم أوجه الصراع فيها. والوظائف التى تريد أن تحققها بواسطة الفن- على مستويات ذات أبعاد روحية واجتماعية وسياسية فى آن، فهى من الروايات التى تقف على نحو صارم منذ البداية فى وجه دعاة احتكار المعرفة الدينية أو ادعاء الإنابة عن الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن دعوتها المضمرة إلى التسامح والمحبة والانتماء إلى الإنسانية تحتوى الأديان كلها وتنبنى على التنوع الخلاق الذى يصل بين البشر جميعا مهما تعددت أديانهم أو اختلفت مذاهبهم.

والبداية هى «سمحان» القطب الذى وصل إلى درجة عالية من المعرفة الصوفية، وتكشفت له الرؤى على نحو يجعل منه أحد العارفين والمكشوف عنهم الحجاب. ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد مكابدات روحية ومجاهدات نفسية، ظل يرتقى بها «سمحان» من درجة معرفية إلى أخرى حتى يصل إلى الدرجة الكبرى التى تجعل منه قطبا قادرا على الدفاع عن الصوفية دفاعا مجيدا ضد خصومها من السلفيين المتعصبين الذين لا يختلفون كثيرا عن كهنة المسيحية المتعصبين أيضا، والذين لا يدركون المعنى الجليل لعبارة “الدين محبة”.

والحق أن «سمحان» يتدرج فى مراتب المعارف عن طريق الكشف أو التجلى بعد مراحل «البوادة واللوامع» التى يرتقى بها الصوفى فى أثناء رحلته الشاقة عبر درجات سلم العارفين. ونراه نحن وهو يتدرج مارا بعديد من المواقف والرؤى والكشوفات التى يقوده فيها دائما شيخه «عبد العاطى» الذى لمح فيه ما ينبئ عن استعداده لأن يكون تلميذا نجيبا وقطبا عارفا. صحيح أن عبارة النفرى الشهيرة: «كلما اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة»، هى مبدأ صوفى ثابت، وأظنه كان يمثل معضلة أمام الكاتب الروائى عمار على حسن فى السرد القصصى للمواقف الرؤيوية التى تكشفت فيها لـ «سمحان» أبعادا حدسية لا نهائية، عابرة للأزمنة والأمكنة، ابتداء من أبعد نقطة فى التاريخ الفرعونى مرورا بالتاريخ المصرى وغيره من التواريخ التى تكشف عن أسرار الكنيسة بالقدر الذى تكشف به عن أسرار المواقف الصوفية التى تتجلى بها الحقائق المحجوبة عن الخلق أمام بصيرة صوفى مسلم، لا يعرف فرقا صارما بين كونه مسلما وكون غيره مسيحيا، فالكل عند الله سواء، والكل فى المحبة الصوفية إخوة وأزواجا.

ولذلك ينجح عمار على حسن فى صياغة سردية لرؤى «سمحان» التى يوحى لنا بضيق العبارة عنها، لكنه يتجاوز الضيق إلى الاتساع المترامى للرؤيا عابرا بنا الزمان والمكان، وقد ساعده على ذلك معرفة معمقة بكتب التاريخ المصرى القديم بما فيها «الأدب المصرى القديم» لسليم حسن، و«الجبتانا أو أسفار التكوين المصرية»، ناهيك عن كتابات المقريزى، والعلماء الفرنسيين الذين كتبوا عن وصف مصر وبنية «المعبد» وجغرافيته فى مصر الفرعونية، فضلا عن ما كتبه هيرودوت وما كشف عنه جيمس هنرى بريستيد فى «فجر الضمير»، وجستون ماسبيرو عن «حكايات شعبية فرعونية»، وإريك هورنونج عن «أخناتون وديانة النور»، فضلا عن كل ما يتصل بالديانة فى مصر القديمة، وفضلا عن ذلك الكتابات التى تتصل برحلة العائلة المقدسة أو ساويرس بن المقفع عن «تاريخ البطارقة» أو حبيب جرجس عن «أسرار الكنيسة» ومعاجم الديانات والأساطير، وأخيرا ما كتبه الجازولى فى «دلائل الخيرات»، وأبو حيان التوحيدى فى «الإشارات الإلهية»، وابن عطاء الله السكندرى فى «لطائف المنن»، وغيرها من المصادر والمراجع التى اضطر عمار على حسن إلى الاطلاع عليها متمثلا منها وبفضلها، فضلا عن خياله الخلاق، المهاد الرؤيوى للأحداث وحركة الشخصيات التى تنتقل من الغفلة إلى المعرفة التى تجمع بين علوم الحدس وعلوم العقلوالنقل على السواء.

ومن هذه المعارف كلها (وما أضنى الغرق فيها) تشكلت لدى عمار على حسن المادة الخام التى انطلق منها خياله الإبداعى ليصنع هذه الرواية المتميزة بحق، والتى تعد أكمل رواياته إلى الآن. فاضطراب الهدف والتمزق ما بين البعد الصوفى من ناحية، والبعد السياسى المرتبط بالتمرد على الاستبداد من ناحية موازية، شدخ البناء الموجود فى الرواية الموازية وهى «شجرة العابد»، لكن هنا الموقف مختلف، فالكاتب أصبح متمكنا من أدواته الروائية، مستعدا لبذل الجهد المعرفى الشاق، مفسحا العنان ليخلق بخياله عوالم سحرية تمتلئ بالعجائب والغرائب. وهو فى ذلك يتأثر بالقطع بالواقعية السحرية التى برز فيها كُتاب من أمثال: «جابرييل جارسيا ماركيز» صاحب رائعة «مائة عام من العزلة» التى ترجمت أكثر من مرة إلى اللغة العربية، والتى تعد درسا فريدا فى قدرة الكاتب على أن يبدأ من أعمق أعماق تراثه المحلى، غائصا فيها ليستخرج من كنوزه الخرافية، رواية أصبحت فتحا متميزا فى تاريخ الرواية العالمية.

وهذا هو الاتجاه نفسه الذى سار فيه عمار على حسن، فقد مضى فى طريق مواز، فعاد إلى التراث الصوفى الذى يعرفه، ودرسه دراسة عميقة، فاستخرج من كنوز السرد والحكايات الموجودة فى كتب «كرامات الأولياء» ما صاغ منه رؤى إبداعية جديدة، لا تتردد فى إلغاء المنطق وحدود العقل والوعى الجامد لتحلق منطلقة بلا قيد فى عوالم «كرامات الأولياء» لتستخرج منها ما يعيد بناؤه الخيال الخلاق فيصنع من المادة الخام المتراكمة أبنية روائية جديدة لا ينبغى أن نحاسبها بالمنطق الأرسطى أو بالقوانين الصارمة للواقعية النقدية، بل نسلم أنفسنا لعوالم ما فوق الواقعية التى تقودنا إلى السحر الفنى للخرافات والأساطير،فتتحول الوقائع المألوفة إلى رؤى خيالية أو سحرية من الكرامات التى تتحرك فيها الجبال ويعبر فيها ذوو البصيرة البحار والمحيطات، متنقلين عبر الزمان والمكان، فلا شىء يحدهم ولا شىء يحول بينهم وبين معرفة ما لا يُعرف، وإدراك ما لا يدرك، فقد كُشف عنهم الحجب وخرجوا من عوالم الرؤية إلى الرؤيا، ومن مجالات البصر إلى آفاق البصيرة التى لا يصل إليها البشر العاديون منتقلين إلى عوالم الكشف التى ترفع أستار الواقع والمنطق وما يجاوزهما إلى الرؤى، مزودين بكنوز السحر التى لابد من قراءتها بمنطقها الخاص الذى لابد أن يشد القارئ المهتم، والقارئ الباحث عن المتعة الجمالية فى تجربة قراءة القص الخاص بهذه العوالم التى يختفى فيها جبل الطير، وتصبح «شجرة العابد» هى شجرة المعرفة التى تضىء كالنور الذى يشع كالمشكاة: «مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاح ُفِي زُجَاجَةٍ، الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَد ُمِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ، لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ، يكَاد ُزَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَم ْتَمْسَسْهُ نَارٌ، نُورٌ عَلَى نور ٍيَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ»

يدور الصراع فى رواية «جبل الطير» حول ثلاثة محاور أساسية، يقف فيها دائما «سمحان» فى مواجهة النقيض أو النقائض له؛ أما النقيض الأول فهو السلفية الوهابية التى ترفض التصوف، جملة وتفصيلا، بقدر ما ترفض النزعات العقلانية والاتجاهات العلمية.

وأما النقيض الثانى فهو الأصولية المسيحية التى ترفض النزعات الإنسانية بقدر ما ترفض الحرية الدينية أو النظر إلى الدين بوصفه مسألة شخصية بين العبد وربه. وأما النقيض الثالث فهو «سمحان» نفسه بماضيه الذى ينتسب إلى الدنيا الفانية، وبحاضره الذى تنطوى فيه ذاته على كل ما يشدها إلى الدنيا وغواياتها، فهو صراع خاص بالمجاهدة ضد النفس الأمارة بالسوء، والتى لا تكف عن غواية صاحبها كى تلقيه فى حمأة شهوات الدنيا. والصراع الأول بين «سمحان» (ونلاحظ دلالة الاسم المشتق من السماحة والتسامح) والسلفية الوهابية، نواجهه بعد أن تزوج «سمحان» «جميلة» وعاهدها على أن يتركها على دينها.

ولكن هذا الموقف لا يثير غضب الجماعة السلفية فى الحى الذى يسكن فيه، بل يمتد إلى المدينة التى يقع فيها الحى، فيتصدى له أمير الجماعة الذى جمع حوله عددا من شباب القرى وميزهم عن غيرهم بارتداء الجلاليب البيضاء وإطلاق اللحى الطويلة وإخفاء الوجوه تحت أقنعة عابسة. ويطلب الأمير من «سمحان» أن يهدى زوجه إلى الإسلام، ويماطله «سمحان»؛ لأنه فى وحدة وغربة وهم يتكاثرون كالجراد، غلاظ، قساة لا يرحمون، ولديهم تبرير عجيب لكل شىء كأن الله لم يخلق غيرهم، وأعطاهم إذنا مفتوحا بأن يتصرفوا مع الناس كيفما شاءوا، مسيطرا عليهم وهم أن الله يقف إلى جانبهم، وأنهم جماعة المؤمنين دون غيرهم، وما عداهم إما أن يكونوا جُهالا أو كفارا أو منافقين، ولذا استحلوا دماءهم وأموالهم بلا حدود.

وهنا لا يملك «سمحان» إلا أن يواجههم بعد تردد، وبعد أن منحه القوة الداخلية والقدرة على المواجهة كلام شيخه. وبالفعل تقف معه زوجه «جميلة» داعمة إياه، خاصة لأنها تؤمن بأن «الله محبة، ومن يثبت فى المحبة يثبت فى الله، والله فيه». وتبكى وهى تقول: «لن أكرههم لكن سأطلب من الرب أن يجنبنا أذاهم، ويصرفهم عنا فى سلام».

ويقرر الاثنان أن يخوضا المعركة فى مواجهة السلفيين، وتمكنهم قدرة الله وبركات الصوفية من الانتصار عليهم، وبعد أن تنتهى المعركة بانتصار الخير، يقرر «سمحان» وزوجه الرحيل إلى قريته «جبل الطير» كى يكونا فى حماية أهله وعشيرته، لكن يفاجئهما فى قريته جماعة سلفية أخرى، كما لو كانت السلفية الوهابية قد غزت قرى مصر كلها.

وتبدأ معركة أخرى مع أميرهم، لكن فى هذه المرة ينضم إليهم عضو ثالث هو «برهان» ابن صديق «سمحان» القديم، (ولاحظ دلالة الاسم التى تربط البرهان بالعقل والمنطق)، مشيرة إلى النزعة العقلية المنطقية بوجه عام. ويتصدى «سمحان» للجماعة السلفية الجديدة فى قريته، أولئك الذين يتوهمون أن ما هم عليه هو الدين، وما سواه باطل أو بدعة «وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فى النار». هكذا بدا لهم «سمحان» بقلبه و«برهان» بعقله كافرين والعياذ بالله.

أما «جميلة» فهى نصرانية تستحق الهداية والإسلام، ويتصدى «سمحان» للمعركة ويخوضها مضطرا، وينجح فى مواجهة هؤلاء الذين أفتوا الناس البسطاء والجُهال بالباطل وأغروهم باتباعهم، بالتشدق بعبارات تغريهم بكلمات من قبيل:«قال الله وقال الرسول». وتظهر شجاعة عمار على حسن الروائى فى الوصل بين الجماعات الإسلامية وأجهزة الحكم والدولة. والإشارة الواضحة إلى التحالف بين هذه الجماعات والحكومة، وذلك منذ أن جعلت الحكومة هذه الجماعات ظهيرا لها:«ترعرعوا فى حجرها، بدليل أن شكاوى الناس ضدهم كانت تمزق فى مركز الشرطة، ومن يقبض عليه منهم سرعان ما يفرج عنه ويعود لينتقم ممن تجرأ وشكاه» (ص 497).

واللافت للانتباه أن أمير الجماعة فى قرية «سمحان» كان فى مثل عمره، وكان صاحبه فى طفولتهما الغضة، وترك المدرسة بعده بسنوات: «وسافر فى ريعان شبابه إلى السعودية للعمل، وعاد بعد عشرين سنة على الهيئة التى هو عليها». فأصبح بعض «الآفة» التى أصابت بلادنا ولا فكاك منها إلا بإصلاح من الجذور. والذى يتحدث هنا هو الراوى المباشر الذى يتحد تماما بالمؤلف الذى لا يخجل من التعبير عن أفكاره أو من التمثيل عليها بما هو تأكيد لها.

ولا يقتصر الصراع مع السلفية الوهابية فحسب فى الرواية، فهناك فى المقابل الأصولية المسيحية التى ترفض زواج المسيحية بالمسلم، وتراه خروجا على المسيحية، وتتمثل هذه الأصولية التى لا تخلو من مآرب شخصية (فى الرواية) من خلال شخصية القس «أبانوب» الذى يتصدى للحب الذى وصل بين «جميلة» و«سمحان»، ويحاربه بكل طاقته، فقد كان يقف على ظاهر الأمور، ولا يقرأ روح النصوص أو يقف عند ما تدركه القلوب بمحبة أو امتنان، ويقود معركة باسم الكنيسة ضدهما، ولكنهما ينجحان فى الفرار منه، ولكن دون أن ينسى الروائى أن يصل بين تجليات «سمحان» واضطهاد المسيحيين بواسطة المسيحيين، والحروب الدينية فى تاريخ المسيحية التى مات بسببها الآلاف المؤلفة، سواء فى الشرق أو الغرب، والتى قسمت المسيحية نفسها إلى طوائف ومذاهب متصارعة. ولولا ذلك ما طلب المسيحيون فى مصر نجدة المسلمين، ولا أرسل المقوقس «مارية القبطية» للنبى محمد (صلى الله عليه وسلم) الذى عرف بسماحته، والذى كان زواجه من مارية القبطية علامة على حوار الأديان، وعلى قبول الاختلاف حتى فى الدين، فلم يرووا عن النبى(صلى الله عليه وسلم) قط أنه أجبر «مارية القبطية» على أن تدخل الإسلام، وهو الأمر نفسه الذى مضى عليه «سمحان» عندما استجاب لطلب «جميلة» فى أن تبقى على ديانتها من غير إجبار.

ويبدو أن «جميلة» الشخصية الروائية كانت على وعى بذلك، فقد حدثت زوجها «سمحان» عن أشباه «أبى حذيفة» أمير الجماعة السلفية الوهابية فى جبل الطير، وضربت له أمثالا لمثل هذه الجماعات فى العالم الغربى نفسه، مؤكدة على نحو ضمنى أن التعصب الدينى كالإرهاب الذى يترتب عليه، إنما هو طبيعة بشرية تحركها الأهواء والفتن السياسية وغير السياسية.

ويبقى التضاد الأخير على مستوى مجاهدة النفس، وهو محور الصراع الذاتى الذى نرى فيه «سمحان» منقسما إلى قسمين لا يتوقفان عن الصراع، وهو صراع تبدو فيه المجاهدة الصوفية أشبه بالرحلة التى يخوضها الصوفى عبر مراحل متعددة نرى أوصافها وملامحها على نحو فاتن فى الرواية. فامتلاك المعرفة الصوفية لا يتم إلا بالمضى إلى نهاية طريق المجاهدة، حيث ينتقل المرتحل عبر الطريق من امتحان إلى امتحان أصعب، وذلك فى سلسلة من الامتحانات التى لا تحتاج إلى عقل يقظ فحسب، وإنما تحتاج إلى نفس صافية أيضا، وصبر على صعوبات الرحلة ومكارهها كى تتخلص النفس شيئا فشيئا من أدران الجسد، وتعانى تجليات لا تنتهى، عابرة الزمان والمكان، متلقية من الرؤى ومن المنامات والأحوال والمقامات ما يصل إلى حال التجليات التى تصل الماضى بالحاضر، والحاضر بالمستقبل، عابرة حدود العقل، فاتحة أبواب الحدس، إلى أن يصل الصوفى إلى ذروة التجليات التى يختفى معها كل ما يصله بالدنيا الفانية، فلا يبقى له أو أمامه إلا ما يتصل بعالم الأرواح الأثيرى وعالم الرؤيا التى تضيق عنها العبارة، ولذلك تفتنا الرواية بارتحالات «سمحان» عبر الزمان والمكان فى سلسلة من التجليات التى تمتلئ بنصوص من التاريخ، ونصوص من كتب التصوف، وأبيات من شعر المتصوفة على وجه التحديد، وذلك على نحو يجعل من الرواية نفسها شبكة من المتناصات الصوفية التى تتواشج فيها أبيات الحلاج بابن عربى بسمنون المجنون بابن الفارض والبسطامى والجيلى والجنيد وغيرهم من أصحاب الأشعار التى يلمح فيها القارئ مزجا ما بين التصوف السنى والتصوف الفلسفى إذا جاز استخدام هذين المصطلحين- فى مدى امتداد وتداخل الرؤى والتجليات التى تنقلنا فى فضائها الرواية، عبر معراج الخيال الذى لا حد لانطلاقه ولا نهاية لمداه.

ومن اللافت للانتباه أن عمار على حسن لا يضع الصوفية فى مواجهة التيارات العقلانية، كما كان يحدث فى فترات التاريخ الإسلامى، وإنما يجمع بينهما فى مواجهة الاتجاهات السلفية التى بدأت تسيطر على الحضارة الإسلامية منذ القرن الثالث الهجرى، ويتصاعد عداؤها للتيارات العقلانية والصوفية فى الوقت نفسه، وهى معضلة يحلها الروائى الماكر بعقد تحالف بين «برهان» و«سمحان». وهى حقيقة تاريخية يحيلها الروائى (الذى يعرف تاريخه جيدا) إلى تحالف بين كل من ممثلى العقل والحدس فى الرواية، فيرينا أن «برهان» و«سمحان» يشتركان فى رحلة البحث عن الرزق، أو عن المستقبل، خصوصا بعد أن «وجدا نفسيهما فعلا فى خندق واحد ضد من أنكر على الشيخ «سمحان» أذواقه ومواجيده، ومن أنكر على «برهان» أفكاره وتأملاته، وأضرم أمامهما نارا فى نار، بعد أن أوغر عليهما قلوب بعض الغافلين”.

ومن الطبيعى أن ينتصر هذا التحالف، من منظور الرواية، ممثلا وجهة النظر التى تنطوى عليها، والتى لا تفارق رؤية مستقبلية مؤداها أن الانتصار الأخير للعقل على النقل، والاجتهاد على التقليد، وللحدس على النصب، وللتصوف الحق على محتكرى الأديان ودعاة الفتن ومشعلى نارها.

يمكن– على المستوى الاصطلاحى- أن نطلق على رواية «جبل الطير» رواية التربية، وذلك اتباعا للمصطلح الألمانى Bildungsroman، وهو اصطلاح يشير إلى الرواية التى تصور حياة البطل (أو البطلة) عبر سنوات حياته التى يتعلم فيها الكثير إلى أن يصل إلى سنوات النضج أو العطاء، أو حتى النهاية.

ولكن البطل هنا ليس بطلا عاديا، وإنما هو بطل صوفى تتتبع الرواية حياته منذ الصغر، وتحديدا منذ أن يخرجه والده من المدرسة الابتدائية ليعمل معه فى الحقل كى يساعده بعد أن اعتلت صحته، تاركا أخاه الأكبر فى التعليم إلى أن يرحل هذا الأخ عن الحياة فى فترة مبكرة، تاركا كتبه فى صندوق؛ إرثا لأخيه الصغير الذى لا يكف عن القراءة فيها، وذلك لتعويض ما فاته من علم كان يتطلع إليه، ويتشوق لأن يكمل به طريقه فى دروب المعرفة، غير مدرك أن من المقدور عليه أن يمضى فى طريق آخر هو العلم الصوفى والمعرفة الحدسية التى يلجها فى مطلع شبابه، بعد أن يضطر للعمل حارسا للآثار كى يُعين الأسرة، خصوصا بعد اعتلال صحة والده. ومن موقعه كحارس للآثار تبدأ رحلته المعرفية مع التصوف، خصوصا بعد أن يسلمه العهدة (بعض أدوات العلم) الحارس «عبد المعطى» الذى سيتحول فيما بعد إلى شيخه «عبد العاطى» الذى يأخذ عنه العلم الصوفى، ويظل متتلمذا عليه إلى أن يورثه العلم والطريقة راحلا عن الدنيا.

وخلال هذه الرحلة يحلم- مشروع الصوفى الصغير «سمحان»- بغادة هيفاء هى «جميلة» المسيحية التى يقع فى غرامها، كما تقع هى فى غرامه، دون أن يلتقيا فى دنيا الواقع، فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف على مستوى عوالم الروح قبل أن يتم اللقاء على مستوى عوالم المادة، وهو ما يحدث بالفعل لـ «سمحان» بعد أن يغادر عمله القريب من منزله ويذهب إلى دير «العذراء» ليعمل حارسا له، وقبل أن يعلم أن «جميلة» إحدى راهبات هذا الدير، التى لم تكمل شعائر الرهبنة بعد. وتترك حياة الرهبنة بعد أن ناداها مناد خفى هو منادى الأرواح التى تتآلف فى محبة الله، وتتعرف على «سمحان» الذى عرفته بروحها قبل أن تعرفه بجسدها.

ومنذ تلك اللحظة تبدأ مشكلات الصدام ما بين الحبيبين وتقاليد المجتمع الجامدة، وهى تقاليد هينة إذا ما قورنت بتقاليد الجماعات السلفية التى كان لابد أن يصطدم بها «سمحان» وزوجه، كما اصطدم كلاهما بتقاليد الأصولية المسيحية، ولكن كليهما انتصر على العوائق التى تعوق لقاءهما فى المحبة الجسدية التى هى أولى درجات المحبة فى الله أو هى أولى درجات العشق الصوفى الذى يكتمل بها لكى يمضى «سمحان» فى الطريق المقدورة عليه، تحت رعاية شيخه «عبد العاطى» الذى يحميه ويصحبه فى بقية طريق المجاهدة، صاعدا درجاتها، صابرا على قسوة اختباراتها، إلى أن يصل «سمحان» إلى عتبة المعرفة الحدسية الصوفية التى تؤهله لأن يرث شيخه «عبد العاطى»، وأن يصبح واحدا من العارفين والوارثين لعلم «عبد العاطى» على السواء، وذلك عبر امتداد مجاهدات «سمحان» الروحية التى لا تتوقف ولا تكف الدنيا عن امتحانه إلى أن ينجح أخيرا فى أن يصل إلى الملكوت، مغادرا الدنيا بدوره بعد أن يوصى بوراثة الطريقة لأخلص أتباعه.

وما بين البداية والنهاية تتحرك أحداث حياة «سمحان» فى خط صاعد ينحدر فى بعض الأحيان، لكنه يواصل الصعود فى مساره العام، إلى أن يصل إلى النقطة الأخيرة التى يتحول بها «سمحان» إلى ولى من أولياء الله الصالحين الذين يمكنهم الله تعالى من أن يطووا الأرض طيا كأنهم برق أو طيف، أو يمشوا على الماء أو يطيروا فى الهواء كاليمام الطيب، أو يعرفوا من دخائل النفوس ما لا يعرفه غيرهم. ومنهم من إذا ضرب قدمه فى الأرض انبجس ماء طهور يتوضأ منه، ومنهم من إذا رأى قحطا ومحطا، رفع يده إلى السماء لتنفرج الغمة، فينزل المطر ويخضر الشجر اليابس، وهذا مصداقا للحديث القدسى الذى يقول: «.. ومَا تَقَرَّبَ إِلَىّ عَبْدِى بِشَىءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِى بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِى لأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِى لأُعِيذَنَّهُ». هكذا يصل «سمحان» إلى الدرجة التى يفتح الله عليه فيها، مزيلا من أمام بصره وبصيرته كل الحجب، فيصل إلى كل ما لم يصل إليه الآخرون فى طريق المجاهدة التى يمضى فيها إلى نهايتها، ويمنحه الله من عطايا البركة ما لا يصل إليه إلا آحاد الأولياء وأكثرهم قربا من الله سبحانه وتعالى، ولا يفارق الدنيا إلا بعد أن يرى العلامة التى لم يرها أحد غيره، ولم تتحقق لأحد سواه.

ومن المؤكد أن عمار على حسن يسير معنا فى سرد كرامات «سمحان» ابن عبد الباطن، صاعدا بنا فى معاريج الكرامة الصوفية التى لابد أن نتقبلها بمنطقها هى وبمنطق السرد الذى يرفع على حكيه راية الخيال التى نستظل وإياه بها ونتقبلها، كما نتقبل منجزات المعجزات الصوفية بوصفها نوعا من الخيال الذى لا نملك سوى تصديقه من منظور الوجدان، وليس من منظور العقل الخالص أو الصارم. هكذا تتعطل ملكة العقل المنطقى لتهيمن ملكة الخيال الحدسى الذى هو طريق العلم اللدنى الذى نبحر– كالكاتب – فى محيطاته وبحوره، هادينا الخيال والحدس اللذان يفتحان آفاق إدراكنا على أقصى امتداد مصاريعها، كى ندرك امتزاج الواقعى بالغرائبى، والوهمى بالفنتازى، فيتركب السرد من حوادث وحدوس البصر والبصيرة، فى عوالم لا تنتهى أعاجيبها. ولكن هذه الأعاجيب لا تنأى بنا عن الواقع الذى نعيشه سياسيا واجتماعيا وثقافيا، فهناك دائما ما يلفتنا إلى العالم الذى نعيشه، لا لكى نغيب عنه، وإنما لنزداد حضورا فيه؛ فكل حدس يشير إلى ما هو حادث، وما تكشف عنه البصيرة يردنا إلى ما يراه البصر؛ فكل تباعد عن الواقع اقتراب لكل من يصل بين الرموز والإشارات والعلامات، فمنطق الخيال الصوفى فى الرواية هو «أجافيكم لأعرفكم» فيما يقول حلاج صلاح عبد الصبور، ومنطق الحدس هو المعنى الذى قصد إليه الشاعر القديم: “سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا”.

ولذلك لا تنحصر شخصية «سمحان» فى بعد واحد، خلال متابعتنا لها على امتداد السرد وتحولاته، حيث إنها تنقلب مع امتداد السرد إلى شخصية رمزية متعددة الدلالات تجمع ما بين الماضى والحاضر والمستقبل على السواء، وذلك فى شبكة من العلاقات الدالة التى تحوم فيها الدوال بلا توقف مع حركة العين القارئة العابرة للأسطر، ولذلك نقرأ تاريخ “سمحان” بوصفه سردا رمزيا لولى من الأولياء أصحاب الكرامات، ومن حيث هو تمثيل كنائى allegory لما يحد ث فى الواقع المصرى الآن، وأخيرا: بوصفه رمزا أوسع وأشمل دلالة فى الإشارة إلى الصوفية بأكملها، وذلك بوصفها حضورا نقيضا للحضور السلفى على مستوى الفكر الدينى من ناحية أو الأصولية المذهبية بوجه عام من ناحية موازية.

ويعنى ذلك أن علينا أن نتابع سيرة حياة «سمحان» على مستويات متعددة، فقصته و«جميلة» هى سرد إبداعى تتشكل منه رواية «جبل الطير»، وهى- من ناحية ثانية- سرد رمزى للصراع بين الصوفية من ناحية، والسلفية الدينية من ناحية ثانية، والأصولية الدينية المسيحية من ناحية أخيرة. لكنها فى الوقت نفسه، وعلى المستويات الرمزية نفسها، موازاة رمزية لتحول المعرفة البشرية من صراعات ما بين قوى النقل والعقل والحدس إلى ما بعد ذلك من مركب مستقبلى يختفى فيه النقل الملازم للتقليد ليبقى التحالف بين القلب والعقل بوصفهما مبشرين بمستقبل واحد يهيمن فيه العلم، ولكنه العلم الذى يرث من العقل روحه النقدى ومن القلب خياله الصوفى، فتشهد الدنيا والإنسان من عجائب المستقبل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت.

وهذا هو سر البشارة اليوتوبية التى تنتهى بها صفحات الرواية، حيث يطير «سمحان» على أجنحة الرؤيا– ما بعد وفاته- محلقا فى فضاءات الأزمنة إلى أن يحط على زمن من أزمنة المستقبل؛ حيث يجد حفيده فى مدينة للعلم، يرى فيها ما سوف يتكشف عنه المستقبل من انتصار حتمى لتحالف العقل والقلب، وما يترتب على هذا الانتصار من تقدم فى معاريج الرقى والكشوف العلمية. ويتحول الحفيد إلى عالم شبيه بـ «عرفة الساحر» فى «أولاد حارتنا»، حيث يرث «عرفة» الحفيد الأخير للجبلاوى علم جده الذى يتواءم فيه العقل والقلب ويتآلف فيه العلم والدين ويترادف فيه التجريب والتخييل، فيحقق «عرفة» بسحر العلم ما لم تره عين فى الحارة ولا أذن سمعت به.

تشهد بذلك رؤيا نجيب محفوظ التى يرثها عمار على حسن، فيكشف الراوى العليم بكل شىء أمام بصيرة «سمحان» التى تغدو باصرة، عن الإمكانات المذهلة التى سوف يحققها العلم على يدى حفيده الذى ورث عقل «برهان» وعلمه، وحدس جده لأبيه وخياله على السواء، فتشهد مصر القادمة من رحم المستقبل مشرق النور والعجائب حقا لا وهما، وواقعا لا خيالا.

السرد فى رواية «جبل الطير»، سرد ملحمى يحكيه راوٍ عليم بكل شىء قادر على أن يمنح أصوات شخصياته التى تبدو بالغة الكثرة من المساحة، ما يجعلنا نسمع أصواتها بوضوح وبيان. ويذكرنا الأسلوب فى غير حالة بالجد نجيب محفوظ الذى تنتسب هذه الرواية فى النهاية إلى ميراثه الصوفى، من حيث هى امتداد له، خصوصا فى الحرافيش،

وفى الاستخدام المتعدد للصوفية، ولكن «جبل الطير» لـ«عمار على حسن» تحمل هموم زمنها هى، وليست هموم زمن نجيب محفوظ الذى ظل معلقا بين التناقضات التى لم تنحل، والتى يتضاد فيها العلم والدين، والروح والجسد، والعقل والحدس، ولكن هذا التضاد يسعى «عمار على حسن»، بوصفه منتسبا إلى جيل مختلف وزمن مختلف إلى أن يحله حلا جدليا يختتم به روايته بما يشبه التركيب الذى يجمع بين الثنائيات المتضادة المفيدة، مسقطا ما ليس مفيدا وما يراه إلى زوال بحكم الحتمية التاريخية التى يرى الزمن فاعلا فيها وفاعلا لها فى الوقت نفسه.

والزمن بأنواعه هو أهم ما يلفت الانتباه على مستوى التقنية فى «جبل الطير»؛ فهناك أولا الزمن الخارجى والزمن الداخلى للنص. والزمن الخارجى هو الزمن الذى نعيش فيه حاليا، ممزقين فيه بين دعاوى سلفية وهابية تكاد تودى بنا إلى كارثة محققة، ومحاولات للتصالح بين قوى العقل والنقل، أو قوى الاجتهاد الروحى والانفتاح العقلى والتجريب العلمى. والعلاقة بين الزمن الخارجى للرواية وزمنها الداخلى هى العلاقة بين الموازاة الرمزية وما تشير إليه على نحو واضح أو على سبيل التضمن واللزوم، حيث تؤدى الاستعارات والكنايات دورا بالغ الأهمية فى الرواية، متقنعة بأقنعة شخصيات بالغة الكثرة، وهذا فى حد ذاته علامة من علامات البناء فى الرواية، حيث تتكاثر الشخصيات، فى موازاة الأفكار والاتجاهات التى يشهدها الواقع أو التى تحيل إليها الرواية فى الواقع أو فى العالم الفعلى الذى تعيشه مصر.

ولكن الموازاة الرمزية التى أشير إليها لا تنحصر فى مستوى دلالى واحد، وإنما تمتد إلى مستويات متعددة، مشيرة بهذا التعدد إلى مدلولات مباشرة فى الواقع الذى تعيشه مصر حاليا أو فى أى واقع آخر يمكن أن تتجمع فيه الشروط التى تنطوى عليها الرواية، وذلك بما ينقل الإشارة أو الدلالة من دائرة الخصوص إلى دائرة العموم، فـ «سمحان» و«جميلة» و«برهان»– من هذا المنظور- مرايا مباشرة لما نراه حاليا فى الواقع المصرى، ولما يسفك فيه الدم الوطنى فى معارك التعصب الداخلية التى لا تخلو من تدخلات خارجية تؤجج نيرانها، وذلك فى موازاة دلالة العموم التى تنقل دوال الرواية من الخاص المحلى إلى العام الإنسانى الذى يجعل من هذه الشخصيات أو مراياها رموزا متعددة الدلالة.

ولكن للزمن بعد آخر فى هذه الرواية، فهو زمن كرونولوﭽـى على مستوى الظاهر، يمضى من نقطة البداية إلى النهاية، صاعدا فيها– عبر متعرجات مختلفة- إلى النهاية أو الخاتمة. وهو فى الوقت نفسه زمن رمزى على مستوى الرؤيا الذى يمضى فيه البطل: «بين ماض وحاضر، وحاضر وماض، وبين حال يمزج الليل بالنهار، والحلم بالحقيقة، ولا يترك الفتى (القارئ) الحائر إلا أشد حيرة». هذا النوع من الزمن الصوفى– إذا أردنا التقريب- زمن يمكن أن يعود بنا نحو القرون البعيدة إلى أن يبلغ زمن الحضارة الفرعونية؛ حيث نشهد الصراع بين أنصار آمون وإخناتون، أو يمضى بنا إلى أزمان مصر المسيحية التى كانت تشهد كوارث التعصب بين الطبقات المحكومة والطبقة الحاكمة التى أدت إلى مشاهد الاستشهاد وذبح الراهبات اللائى يَرَهُنّ “سمحان” فى إشراقة من إشراقاته، ونفارق ذلك إلى الفتح الإسلامى، عابرين زمنه إلى أزمنة أخرى تصب شرورها وآثامها فى زمن الحاضر الذى يمتد بامتداد العالم الإسلامى أو بامتداد العالم كله، فنرى– خصوصا عندما نرد مستويات الحضور الدلالية إلى نظائرها على مستوى الغياب- عولمة الإرهاب التى تعيش فيها الدنيا أو الكرة الأرضية بأسرها. ويعنى ذلك زمنا بندوليا يتحرك ما بين الماضى والحاضر، متوقفا دائما عند لحظات الصراع الإنسانى الذى شهدته مصر على امتداد تاريخها لنمضى خلف «سمحان»: هابطين فى الزمن نحو القرون البعيدة، وصاعدين معه نحو المستقبل الذى لم نره بعد، ولكن الذى يمكن أن نراه بعين الخيال وعبر ارتحالات الرؤيا فى الوقت نفسه. داخلين فى إشراقات خارجين منها، فى كل لحظة من لحظات التوتر التى يعبر بها هذا الزمن باختصار هو زمن الرؤيا التى لا تنطوى على معانى “الرحلة” أو “الطريق” بدلالاتهما الصوفية فحسب، وإنما تمضى بنا إلى حيث نشهد مع «سمحان» لحظات التجلى المتكررة مع تكرر الأحداث الحاسمة، حيث تتكشف الحُجب وتنتقل الحواس إلى مستوى مغاير هو مستوى الكشف الذى يحدث عندما يغتسل الكلام بالدمع، وتصفو الروح إلى درجة يشعر معها «سمحان»– فيما يقوله لنا- «أن صدره يتسع حتى صار أعرض من الأرض البراح التى تطل عليها «الحضرة»، أو لحظات الرؤيا بوجه عام. أعنى اللحظات الزمنية التى تتعامد على مساحات حكائية رحبة. وأن كل هذه المساحة «تغطس فى نور فوقه نور، وتحته نور». تغيب فيه الأشجار وأطلال الأخصاص وعشش الفلاحين وزرائبهم، فلا يبقى سوى حضور النور فى عالم كله نور. وعندئذ يغمض «سمحان» عينيه لينظر إلى داخله وليس إلى خارجه أو إلى الباطن وليس الظاهر: «ليرقب انفساح شرايينه لدفقة قوية من الارتياح والغبطة، جعلته راغبا فى أن يرفرف كطير فرحان، فرفع ذراعيه ليحلق، ولكن شيخه يمد يده ويمسك بأصابع «سمحان» قائلا: «لن تطير وروحك حبيسة فى جسدك، ولن تقطع الطريق كله فى خطوتين وذنوبك أثقل من ساقيك». ولكن «سمحان» لا يتوقف عن المجاهدة التى تضعه فى صدام مستمر مع العالم إلى أن يصل إلى اللحظة الأخيرة التى يشف فيها جسده ويخف فيطير كالفراشة، محلقا بروحه لا ليعبر الماضى فحسب، وإنما ليصل إلى إمكانات المستقبل، فيرى ما يمكن أن ينتهى إليه التحالف بين العقل من ناحية والتصوف من ناحية أخرى. هكذا أشقى نفسه حتى تصفو فراح– بعد هذا الصفاء- يحقق معجزاته، و«المعجزات عطاء الرب لقلة من عباده، وهى مؤقتة»، يراها بعض الناس ممن عاصروها ثم يضيف إليها التابعون من خيالهم الكثير. «أما معجزة الله التى لا تنقضى ووهبها لجميع البشر بخطوط متفاوتة، فهى العقل». ويعنى ذلك لا تعارض بين العقل والحدس، فالاثنان يشرقان بنور جديد فى لحظات الرؤيا النادرة التى هى قوة خاصة بالإنسان للحفاظ على كمال الله وسرمديته، والدفاع عن الدور الأصلى والجوهرى للأديان، ولكن بما لا يناقض العلم الذى هو ضد الخرافة والجهل وانغلاق الروح الذى يعنى انغلاق العقل على نفسه تحت ركام من التقاليد الجامدة كأحجار الخيال.

والكلام يطول لو تحدثنا عن أبعاد الزمن فى رواية «جبل الطير»، فهى أبعاد غنية تكشف عن طبيعة البناء الذى تنبنى عليه التجربة الروائية فى «جبل الطير» والتى تجعل منه– مع كل تقهقر للوراء عبر الزمن- شبكة متناصة من النصوص الصوفية التى لا تكاد تترك صوفيا من الصوفيين المسلمين المعروفين أو غير المعروفين إلا وضمتهم إلى شبكاتها التى تصل بنية الزمن أو أبنيته بعصور التصوف أو أعلامه على السواء، ولا يقتصر الأمر فى ذلك على مستوى تناصات أو متناصات التصوف الإسلامى أو النصوص التاريخية الموازية له، بل يمتد ليشمل المتناصات المسيحية التى تجمع بين الكتاب المقدس وأقاويل الرسل الموزعة بين العهدين القديم والجديد.

هكذا نمضى مع الرواية، نسمع أحيانا أصواتا عذبة، شجية، مشحونة بمعانٍ سامية:

“والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسى

ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثى بين جُلاسى”.

أو نسمع فيها على لسان «جميلة»: «الخير والشر، الحياة والموت، الفقر والغنى، من عند الرب»، أو «توجد طريق تظهر الإنسان مستقيما، وعاقبتها طرق الموت»، أو «إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا أو موتنا فللرب نحن». هكذا كان يرن صوت «جميلة» فى قلب «سمحان»، وذلك بالقدر الذى كانت تشجى الأصوات والمقتطفات الصوفية الإسلامية وجدان المتلقى، شعرا ونثرا، وذلك فى تواشج رهيف بين الإسلامى والمسيحى، إلى الدرجة التى يمكن أن نقول معها إن رواية «عمار على حسن» كلها شبكة من المتناصات والتضمينات التى تصل بين الإسلام السمح والمسيحية الرحيمة فى ضفائر لا تنتهى إلا مع نهاية الرواية التى لا تعالج موضوعا بالغ الحساسية فحسب، وإنما تخوض فى موضوعات شائكة تعبر عنها برهافة شعورية وتقنية واعية؛ لتصنع نسيجا متعدد الأبعاد يصل بين المعرفة الروحية الإسلامية والمعرفة الوجدانية المسيحية فى النقاط التى تصل ولا تفصل، وتقارب ولا تباعد، منتهية إلى الجوهر الإنسانى الذى يصل بين الديانات وينطوى عليها فى آن.

وتلعب تقنية «الاستباق» دورها فى تأكيد أن كل ما يمر به «سمحان» من البداية إلى النهاية مقدور عليه، فمنذ اللحظة الأولى التى يقابله «عبد العاطى» فيها، يأخذ يده ويضغط عليها، ممعنا النظر فيه، وقائلا له: «أيامك معى لم تأت بعد، ستجىء وانتظرها لكن بعد أن تضنيك التجربة». والتجربة فى هذا السياق هى رحلة المجاهدة الصوفية بكل اختباراتها وكراماتها وبكل إشراقاتها التى تقترن بظهور «عبد العاطى» المستمر عبر مراحل المجاهدة المتتابعة، وإشراقاتها المتصاعدة فى اتجاه الذروة الأخيرة.

وأسلوب «عمار على حسن» هذه المرة أسلوب يؤدى دورا مزدوجا، فيبدو– فى غير حالة- كالتعشيقات الزجاجية التى تلفت الانتباه إلى نفسها بقدر ما تلفتنا إلى ما نراه من خلالها. وثمة تأثر غير منكور بعبارات نجيب محفوظ أو صياغاته الأسلوبية، فعندما أقرأ مثلا: «ترنح فى مكانه حيال الغياب، وطار ببهجة عارمة، شعر أنها تطلق دفقات من نسيم فى شرايينه، وتخطفه إلى غاية الأنس والانبساط». فإنى أشعر بأصداء صياغات نجيب محفوظ، خصوصا فى وصف التجارب الروحية للشخصيات. ولكن هذه الأصداء تذوب فى بناء ملحمى يثير الإعجاب حقا، مؤكدا اكتمال قدرات روائى استطاع أن يقدم فتحا جديدا، وأن يصل إلى أفق لم يصل إليه غيره فى صياغة رواية توازى الواقع ولا تحاكيه، وتقف منه موقف الشاهد والمتمرد والرافض والمتنبئ فى آن، وأهم من ذلك يصيغ رؤية معاصرة لعالم كرامات الأولياء الذى ينطلق فيه خيال التدين الشعبى بلا حدود.

…………………

*نشر الناقد والمفكر الكبير د. جابر عصفور هذه الدراسة مسلسلة على أربعة أسابيع في صحيفة “الأهرام” بعيد صدور الرواية، ونعيد هنا نشرها لأهميتها