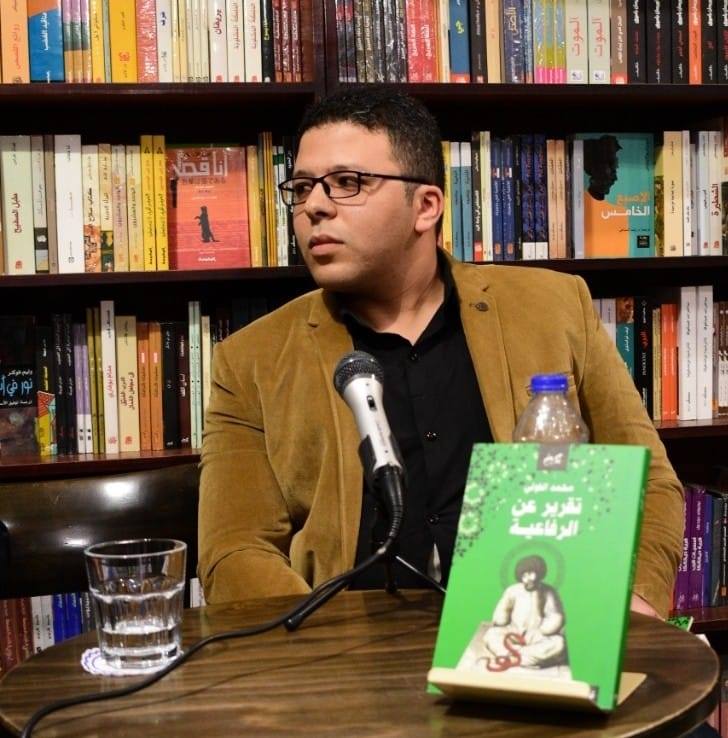

محمد الفولي

كانت واحدة من نوبات الأرق الطويلة التي تنتابني كثيرًا. لا أفكر خلالها عادة في الماضي، فما حدث قد حدث. أتقلب على فراشي يمينًا ويسارًا. ما يقلقني دائمًا هو المستقبل وليس ما قد كان. لا فائدة. لن أتمكن من النوم. أخرج من غرفتنا حيث تركت زوجتي تغط في النوم. أتعثر أثناء مروري في الطرقة بإحدى الألعاب التي تركتها ابنتي ملقاة كالعادة. ملعونة تلك المكعبات! إذا لم تتوخ الحذر فهي في حالتها المفككة لها نفس تأثير الأسلحة البيضاء. أجمعها من على الأرض وأتوجه نحو غرفة المعيشة. أحاول استعادة طفولتي وتكوين الشكل المطلوب، لكني أفشل. لا أتمتع بأي مهارات يدوية حتى في أتفه الأمور. هذا عيب يمكن إضافته إلى قائمة عيوبي الطويلة. أفكر في هذا بينما أجلس على الأريكة التي لم نُحسن اختيارها، لكننا يجب أن نتحمل حشوها غير المريح، فالوضع المادي لا يسمح بتغييرها الآن.

أمسك جهاز التحكم وأقلب بين قنوات التلفاز. أكثر من ألف قناة ولا شيء يلفت انتباهي.. “قُتل ستة مدنيين”.. “مع الشركة السعودية”.. “وكيف ها الحكي يا بن عمي..”.. “فقط وحصريًا”.. “You can’t handle the truth”. حقًا لا يوجد شيء يمكن مشاهدته. أتذكر، ولا أدري لماذا أتذكر على غير العادة شيئًا من الماضي: صورة والدي مرتديًّا جلبابه الأبيض. أرى وجهه الخمري المستدير، عينيه الخضراوين، صلعته المحاطة من الجانبين بشعره الرمادي وهو لون شاربه المميز نفسه. أجد نفسي قد انتقلت فجأة إلى شقة العائلة القديمة في شارع إبراهيم الرفاعي. ها هو يجلس في الصالة وأمامه الطاولة البُنية بعد أن غطاها بالبطانية القديمة الخضراء، التي اصّفرت بعض أجزائها من أثر الحروق. وضع فوقها ملاءة بيضاء كبيرة رُبطت أطرافها الأربعة من الأسفل. إنه يستعد لتقليد يوم الجمعة الشهير: كي الملابس بينما نشاهد التلفاز. لم يكن الحاج صلاح يفضل الاستعانة بخدمات المكوجي، فهو يحب أن يفعل هذا الطقس الذي قد يستمر قرابة ثلاث ساعات أو أكثر بنفسه. لم أدرك قط السبب وراء ربط أطراف الملاءة أسفل المنضدة. أعرف أن السبب وراء وضع البطانية والملاءة هو حماية الطبقة الخشبية للطاولة من الحرارة والحروق، لكن مسألة لفها على شكل هدية تظهر عقدتها من الأسفل ظلت لغزًا غامضًا.

ها هو يناديني الآن. أعرف ما هو قادم. لن تكتمل شعائر يوم الجمعة دون هذا المطلب. سيقولها مجددًا.. لقد قالها! أقبل على مضض كالعادة وأتوجه نحو باب الشقة وأفتحه، بينما يذهب أخي الأكبر ليفتح نافذة غرفتنا المطلة على المنور. أصعد الدورين الذين يفصلانا عن الباب الحديدي الأخضر، ذلك الذي يفصل الدورين الأول والثاني عن الدور الذي يقطنه صاحب العمارة، الحاج أبو شعبان. أدق عليه بطرف المزلاج الحديدي الأمامي كما جرت العادة. يأتي صوت وقع خطوات أحدهم يسير بتثاقل. لا بد أنها زوجته. تُدعى “الست”. عرفت اسمها بعد انتقالنا من البيت القديم بعدة سنوات، ففي تلك الفترة كانت بالنسبة لي هي فقط “أم شعبان”. أخبرها برغبتي في الصعود للسطوح. تفتح لي الباب مبتسمة لكن في ضيق. أصعد السلالم التي تفصل الدور المخصص لعائلتها عن السطوح. ألتقط أنفاسي وقبل توجهي نحو المنور، أقف في وسط السطوح، محاولا رؤية الأفق، لكني- وسط البيوت المتراصة والمحيطة بنا من كل جانب – لا أرى شيئًا. لم أر الأفق. لا أرى الأفق. ربما لن أراه أبدًا.

أستجمع أعصابي، فأنا لم أر الأفق لكن أعرف ما هو قادم؛ ستكون ربع ساعة أو نصف ساعة أخرى مليئة بالمحاولات المستميتة غير المجدية لتعديل وضع الهوائي أو “الإريال” كما كنا نقولها بالعامية، لكي يلتقط التلفاز كل القنوات المتاحة- وهي ليست ألف قناة- بل الأولى والثانية والثالثة وبعض قنوات الأقاليم و “Nile Tv”، بجودة واضحة.

سيتوقف الحاج صلاح عن الكي ويجلس على أريكة طقم الأنتريه الأسيوطي، الذي رغمًا عن كل عيوبه أعرف الآن أنه مريح أكثر من الأريكة “المودرن” التي اخترناها أنا وزوجتي لشقتنا الجديدة بناءً على طابعها الأنيق. سيمسك جهاز التحكم ويبدأ في التقليب بين قنوات التلفاز الموضوع في الصالة، بينما سيقف شقيقي الأكبر أسفل نافذة غرفتنا المُطلة على المنور وأنا فوقهم بثلاثة أدوار أحرك الهوائي يمينًا ويسارًا بحرص، بناء على تعليمات شقيقي الذي ينقلها إليّ صارخًا في فراغ المنور معتمدًا على توجيهات الحاج صلاح ورؤيته لجودة الصورة. سأصاب بالملل بعد مرور 10 دقائق، ها أنا أفعلها: ألف الهوائي يمينًا ويسارًا بجنون. لا بد أن الصورة تهتز: جودة مثالية، جودة سيئة، جودة مزرية، جودة معقولة، وفجأة، أترك الهوائي. يأتي النداء من أخي ليطالبني بوقف هذا “التخلف”، هو يعرف ما الذي أفعله، فهو بنفسه سبق له القيام بالأمر. يُدركنا اليأس، فلا يمكن ضبط صورة كل القنوات العشر، وجميعنا قد بُح صوته من كثرة الهتاف، لا بد أن أمي ستطلب الآن من أبي السماح لي بالنزول “عشان الواد والهوا وصدره”. فعلتها بالفعل. “براءة يا ريس”. أستقبل هتاف أخي بسعادة وأستعد للنزول. كنت قد شاهدت برنامج عالم الحيوان فتعلمت الكثير عن الحية ذات الأجراس، وقريبا سيبدأ “الفيلم الأجنبي” على القناة الثانية، لكن حينما أهبط وأفتح الباب، لا أجد نفسي في شقتنا القديمة الكائنة بشارع إبراهيم الرفاعي.

أنا في غرفة إحدى المستشفيات. أكره المستشفيات. أمقت الأطباء. أبغض المرض. أبي لم يعد أبي. لا أعرف متى انتهى من كي ملابسه ولا متى فقد وجهه لونه الخمري ولا كيف ذبلت عيناه الخضراوان أو سقط شعره الرمادي وأين ذهب شاربه. لم أعد طفلًا، ففي الدقائق القليلة التي استغرقها هبوطي من السطوح أصبحت شابًا في سنتي الجامعية الثالثة. انتهيت للتو من محاضراتي وتوجهت كالعادة لرؤية أبي. كان السرطان قد تمكن منه وأحاله إلى صورة ضعيفة وهزيلة من النسخة التي عرفته عليها، النسخة التي رغمًا عن قوتها- بل وربما في بعض الوقت قسوتها- كانت تحمل قدرًا كبيرًا من الحب والطيبة.

لا أدري لماذا لم أُقدم طيلة حياتي، بل وخصوصا طيلة فترة مرضه، الذي جرى تشخيصه في وقت متأخر- فلم يقدر على مقاومته سوى ثلاثة شهور- على معانقته وتقبيله وإخباره بأنني أسامحه على أي عقاب وجهه لي. لا أدري لماذا لم أطلب منه الغفران على عدم إدراكي أنه سيرحل قريبًا، على تمنياتي أحيانًا أن أكون قد وُلدت في كنف عائلة أخرى، على تلك المرات التي كنت أدير فيها الهوائي بجنون فوق السطوح لأؤخر واحدة من مُتع يوم الجمعة بالنسبة إليه.

أغلق التلفاز وتنساب دموع قليلة من عينيّ، أمسك مكعبات ابنتي ذات الأربع سنوات مجددًا وهذه المرة أنجح في تكوين أحد الأشكال المطلوبة، أتوجه نحو غرفتها، أتأملها تحتضن دميتها المفضلة بينما تغط في النوم، بأنفاس مرتفعة مثل والدتها بينما ترتعش جفون عينيها الضيقتين مثلي، أطبع قبلة بحرص على وجنتها، أخرج من حجرتها، أتوجه لغرفتي، وألقي بجسدي بجوار زوجتي النائمة وأغمض عينيّ. حينما أفتحهما في صباح اليوم التالي، لا أجد نفسي في شقتي، بل في حجرة بمستشفى. تقف أمامي فتاة بيضاء جميلة. يتغير لون شعرها بين البني والأصفر وفقا لحركتها أسفل الإضاءة الكئيبة. هي حزينة. لها عينين ضيقتين، مثل عينيّ. تتقدم نحوي وتطبع قبلة على وجنتي. تعانقني وتخبرني بأنها تحبني، لكني لا أقوى على الرد عليها. أشم من بعيد رائحة كي الملابس وأسمع صوت الحاج صلاح يطالبني مجددًا بالصعود للسطوح وفي الخلفية يتردد صوت جلجلة ذيل الأفعى ذات الأجراس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قاص ومترجم مصري، والقصة من مجموعة “تقرير عن الرفاعية” وصلت للقائمة القصيرة في جائزة ساويرس 2019