حاوره: صبري الموجي

بعفويته البدوية استرسل معي في حديثٍ لم يخلُ من الطرفة، التي كانت تأتي كنسمة صيف، تُلطِف من سخونة حواره الزاخر بمعلومات تشي باتساع ثقافته.

رغم أن حرفته الأولي الإبداع، إلا أنه عمل بالصحافة ليقتات، ويُمارس إبداعه الروائي بلا ضغوط، مادام لم يحمل همَّ لقمة العيش.

بدأ طريقه الروائي نجما، لفتت عبقريتُه خيري شلبي، الذي تنبأ له بأن يُناطح محفوظ، ويتفوق في غرائبياته علي محمد مستجاب، ويحيي الطاهر عبدالله، بل وعلي إيتالو كالفينو الإيطالي، وكونديرا التشيكي، وجارثيا ماركيز الكولومبي.

لم يستسلم للفقر فعمل “فاعل” بمواقع البناء، يتحينُ فرصة خروج (عفريته) الإبداعي من قمقمه، الذي سرعان ما خرج فكانت “أسراب النمل” أولي مجموعاته القصصية القصيرة، ثم “أشياء مطوية بعناية فائقة”، وفازت بجوائز عدة، بعدها انفرط العقد وتوالي إبداعُه الروائي، فكتب روايته الأولي “لصوص متقاعدون”، و”الفاعل” التي فازت بجائزة نجيب محفوظ، و” القاهرة شوارع وحكايات”، وغيرها من روايات رائعة كان آخرها روايته الأم “يدي الحجرية”.

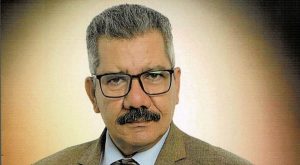

مع الروائي حمدي أبو جليل صاحب وتلميذ العمالقة: محمد مُستجاب، وإبراهيم أصلان وخيري شلبي يدور هذا الحوار.

“يدي الحجرية” قلت إنها تعبيرُ الإنسان عن ذاته فأيُّ ذات تقصد وهل نعتبرها سيرة ذاتية؟

مُصطلح أو تعبير الإنسان عن ذاته وتجربته في الحياة هذا مقترحي للرواية المصرية الجديدة، كل الأشكال والتجارب الروائية من التاريخ إلي الخيال العلمي كُتبت في الرواية، ولم يعد أمام الروائي إلا نفسه وتجربته في الحياة، هذا فضلا عن أن الرواية المصرية، بل الشعب المصري نفسه في نظري في حاجة إلي أن يسرد تجربته الشخصية حتي لنفسه في هذه اللحظة التاريخية الفاصلة.

طبعا التجربة الذاتية أو الشخصية أو السيرة الذاتية في الرواية تحتاج إلي مران وتواضع وقدرة علي تشريح الذات بمنتهي الموضوعية، ليس من قبيل الاعتراف -وإن كان الاعتراف مهما – ولكن في سبيل الفهم، وهذه المسألة لن تتحقق للكاتب إلا حينما تتساقط أمام عينيه كلُ الرغبات والآمال والأمنيات والضغائن، أكاد أصرخ وأنا أقول لك الضغائن، فالكاتب، الإنسان عموما نوعان: نوع عبد يُضغن، ونوع إلهي يتسامي، وشرطُ رواية الذات أو السيرة الذاتية هو هذا التسامي، ثم إنني بشكل بسيط لا أفهم لجوء الروائيين لاختراع هذه العوالم المختلفة علي عظمتها، وترك عالمهم الذي يعرفونه جيدا، أنا أؤمن تماما بأن الروائي لو عبَّر عن نفسه بمنتهي الصدق والموضوعية لعبّر عن الإنسان في أي زمان ومكان، ثم إن رواية الروائي أو رواية الإنسان ستُخفف الرواية من القضية، وتخلُص بها للإنسان، غالبية مُنتج الرواية المصرية والعربية هي رواية قضية تستغلُ الإنسان للتعبير عن قضية (الفقر، الاحتلال، الظلم،…)، الإنسان ليس مرادا لذاته في الرواية العربية، ولكن باعتباره وسيلة للتعبير أو الدفاع عن قضية، والحقيقة إن اختيار الرواية للتعبير عن قضية أو الدفاع عنها هو اختيارٌ للوسيلة الخطأ، فيمكنك أن تكتُب مقالا او تُنشئ حزبا، أو تقوم بمظاهرة، كل ذلك مفيد للقضية أكثر من أي رواية، الرواية لا تستطيع أن تفعل سوي ما تفعله الرواية وهو تقديمُ فهم إنساني لتجربة الإنسان.

من قراءة الرواية يُظَنُ أنها من ” أدب الرحلات” فهل أحداثها كانت عبارة عن مشاهد حقيقية أم اعتمدت علي خيال أبو جليل وقراءاته؟

الرواية فيها خطان: خطٌ سِيَري يتتبع أشخاصا، وهم يسيرون سيرا في قارات العالم القديم: (آسيا، إفريقيا، أوروبا)، وهذا سعيتُ إلي أن أنقله نقلا، وهو ما أعتمدُ عليه في ربط الرواية بنائيا، وهناك خطٌ آخر وهو ثقافتنا وتاريخنا ووقائعنا التاريخية كعرب شمال الصعيد، وخصوصا قبيلة الرماح التي تعتبر صنيعة الدولة المصرية الحديثة التي أنشأها محمد علي باشا.

وهل طغي شغفُ أبو جليل بالمكان والزمان في معظم أعماله علي الجوانب الفنية الأخري وأدواتها التعبيرية ومضامينها الخطابية؟

أُعاني من اتساع الرقعة الزمانية التي أعرفها، أحيانا أحس أنها أكبر من إمكاناتي ككاتب لتعدد الأشخاص والعوالم، وتباينها، وكذلك الزمن، فأهتمُ برحلة بدو شمال الصعيد طوال قرن كامل، فأوضح كيف انتقلوا من البداوة (القح): ( الرعي، والتنقل، والعيش في الخيمة، والاحتفاظ بالسلاح، وعدم الخضوع لأي سلطة) إلي مواطنين عاديين وفلاحين بسطاء يخضعون إلي سلطة، لذلك استغرقتُ وقتا طويلا في هذه الرواية، فهي روايتي الأم التي أحاول كتابتها منذ أول كتاب كتبته، فكنتُ أبدأ فيها، ثم تثقُل عليَ وتتسع علي إمكاناتي، فأهربُ منها إلي كتاب آخر، أو رواية أخري ثم أعودُ إليها، وسرعان ما أتركها لعمل آخر وتظل هي دون أن تكتمل.

و”يدي الحجرية” أنا لم أكتبها أيضا كما أريد، وكما ينبغي، ولكني رضيتُ بما جنيت منها بحسب المثل البدوي عندنا: ( دذ وليدك للغابة يجيب مثيله من العيدان )، بمعني ابعث ولدك للغابة يحتطب علي قدر جهده، وهذا ما فعلتُه بالضبط في يدي الحجرية.

قلتَ إن هذه الرواية تُعبر عن قضايا الإنسان فما أهم القضايا التي تتناولها “يدي الحجرية” وبوصفها عالمية كما ذكرتَ فهل هناك قضايا مشتركة بين قارات العالم القديم رغم التباين الثقافي والفكري؟

أولا كلمة عالمية مُستفزة للبعض، أنا أفضلُ عليها الرواية الإنسانية، وإن كانت “يدي الحجرية” عالمية بالمعني الجغرافي البسيط للكلمة، حيث إنها تتحرك، بل تسيرُ سيرا علي الأقدام في قارات العالم القديم.

وبحسب سؤالك فأعتقد أن أهم قضية هي قضية وجود الإنسان، وعراكه مع نفسه ومع الحياة، وأعتقد أن المُشترك بين شخصيات الرواية علي تباينها هو المشترك الإنساني، إنهم لا يفرقون بين الأبيض والأسود، ولا بين الشرقي والغربي، أو الملحد والمؤمن، لا شيء سوي الإنسان في أي زمان ومكان.

ولماذا اعتبرتها الرواية الأم رغم أن كلهم أبناؤك؟

أحد الكتاب الكبار في تاريخ الرواية، قال إن الروائي يكتب عملا واحدا، وأنا صغير لم أكن أصدق هذه المقولة، ولكني عندما كبرت ونظرتُ إلي ما فعلت وجدت أن كل ما كتبت هو شذرات من رواية “يدي الحجرية”، محاولات لكتابتها.

اتسمت الرواية بتعدد أصوات السرد وتنوع الإيقاع الزمني والمكاني وكثرة الثنائيات فما الغرض من كلِّ ذلك؟

(أنا مليش في الدراما)، لا أعرف أكتب هذا العمل المسلسل كالمسلسلات، والمُتطوِر من حالة إلي حالة، والقصة التي تبدأ ببداية، وتنتهي بنهاية، ويكتبون في آخرها تمت.

حاولتُ كثيرا أن أُنشئ هذه الدراما الواضحة المسلسلة المترابطة، لكني فشلت، واستعضت في رواية “الفاعل” عن الدراما بـ(المشاهد الحكائية)، بمعني أن التجربة أمامي كاملة من أولها لنهايتها، أنا لا أكتب منها سوي ما أستطيع أن أحكيه كتابة، ويُنشر مُنفصلا، ويُعطي معني وحده، الرابط إما الروائي نفسه، أو الفترة التاريخية، أو الناس الذين يتعاملون معه، أنا أختارُ ما أعتبرُه (زهور) التجربة، فلا آخذ الشجرة كاملة، بل آخذ الزهرة منها، وبهذه الطريقة صارت “الفاعل” رواية، استعاضت عن الدراما، وهي عصبُ الرواية بزهور الحكايات، وأعتقد أنني توصلت لهذه الطريقة بسبب العجز عن إنتاج الرواية الدرامية (المحفوظية)، واكتشفت – أو ربما بررتُ لنفسي – أن العجز وليس القوة هو ما يؤدي بالإنسان إلي التجديد، وهذ يظهر أكثر في التكنولوجيا، أو المخترعات الحديثة، فالإنسان الذي لم يتحمل الحر علي سبيل المثال هو من فكّر في صنع المروحة، فلو كان قادرا علي تحمل الحرارة ما صنع المروحة.

غرقت الرواية بعبارات بدوية غير مفهومة ووحشية أيضا وهو ما يؤكد قول المبدع خيري شلبي بأنك صررت عالمك في منديل محلاوي وفرطته أمامنا.. ألم يحُل ذلك بينك وبين القارئ وألا يتنافي ذلك مع القول بأنها روايةٌ عالمية؟

سؤال مهم ؛ لأن اللهجة البدوية والشعر البدوي (هَم ما يِتلم بالنسبة لي)، لأنني أمام ثقافة كاملة: (لهجة، شعر، غناء، تقاليد، وأزياء،..) تندثر أمامي، مُشكلة البدوي أن أي خطوة في سبيل التحضر بالنسبة له فناء، فناءٌ للفن واللغة، والثقافة كلها، وهذه هي طبيعة الأمور، لذلك أنا أُضَمِن في كل أعمالي شيئا من الشعر البدوي واللهجة البدوية، وكأنني أُضَمِن أثرا قبل اندثاره؛ لأنه سيندثر سيندثر! ثم إنه ليس هناك وسيلةٌ لحفظ هذا التراث البدوي مفهوما إلا الحكاية البدوية، لأنه تراثٌ شفوي غير مكتوب وغير مفهوم لغير البدو، فالوسيلة هي الحكايةُ التي توضح المعني غير المفهوم، ومن حسن حظي أن الشعر البدوي قصيدته لها حكاية، واهتمامُه بحكي الحكاية لا يقل عن اهتمامه بإلقاء القصيدة، وهذا ما يجعلُني أتعبُ أثناء الصياغة حتي تُفهم الكلمة من الحكاية والسياق إن لم تُفهم من ذاتها.

” قيام وانهيار الصاد شين” عنوان يكتنفه كثيرٌ من الغموض فما مقصوده؟

الصاد شين جنسية اخترعها العقيد الليبي معمر القذافي، وهم أبناء القبائل البدوية المصري، بالنسبة لليبيين هم أبناء الصحراء الشرقية، من هنا جاءت الصاد شين، ونظرا لأن معظم القبائل البدوية المصرية الغربية لهم امتدادات في ليبيا، استغل العقيدُ القذافي هذه الحقيقة التاريخية وجنّس أبناء القبائل المصرية الغربية، الذين سافروا إلي ليبيا للعمل في السبعينيات، وأعطاهم بطاقة الصاد شين علي اعتبار أنهم مواطنون ليبيون عائدون إلي ليبيا، وهذا طبعا وهمٌ تاريخي؛ لأن القبائل المصرية الغربية موجودة في مصر قبل أن تصبح ليبيا دولة، ومنهم حمد باشا الباسل أحد زعماء ثورة 19، الذي وكَّله الشعب المصري واحدا ضمن الخمسة المفوضين للكلام في قضية استقلال مصر، وتم نفيُه مع الزعيم سعد زغلول.

أضف إلي ذلك أن شباب القبائل البدوية الذين سافروا إلي ليبيا في السبعينيات وحمَّلهم القذافي بطاقة الصاد شين باعتبارهم ليبيين عائدين إلي ليبيا لم يصدقوا أبدا وهم أنهم ليبيون عائدون إلي ليبيا، ولكنهم شبابٌ ذهبوا للعمل في ليبيا والعودة.

وأحبُ أن أوضح أن الشباب المصري بدوا وغير بدو الذين يسافرون للخارج 3 فئات: الفئة النبيهة وتذهب إلي أوروبا، والفئة المتوسطة، وتذهب إلي الخليج وأخيرا الفئة (الميح)، وهي التي تذهب إلي ليبيا، ولأن شباب البدو كانوا من الفئة (الميح )، لا تعليم ولا حرفة لم يفعلوا ما توقعه القذافي من العمل والإنتاج وتطوير الشعب الليبي، كما أنهم لم يحققوا الثروة ويعودوا إلي مصر بحيث يكونوا حماية للقذافي، فشرِبهم القذافي، وحتي لا يكونوا عبئا عليه جندهم في الكتائب التي مد بها الثوارَ من الفلبين حتي أوغندا، وأنشأ لهم فرعا في الجيش الليبي، حرر بهم قرية (أوزو) في الجنوب الليبي من القوات التشادية المدعومة من فرنسا، وهؤلاء هم عصبُ الصاد شين.

انشغلت في تلك الرواية بالمكان علي حساب الزمان فأي زمن ترصده تلك الرواية؟

زمن الصاد شين من السبعينات إلي التسعينات، وتنتهي بثورة يناير.

في ” الصاد شين” تظهر سيرتك كفلاشات سريعة ثم تختفي مع تعدد الشخوص والأماكن فما غرض ذلك؟

أنا لا أكتب إلا عن نفسي ومعرفتي بالحياة، والصاد شين فيها تجربتان من حيث الراوي، تجربة في التسعينيات، واستلهمتُ فيها تجربتي الشخصية في ليبيا، والخط الثاني من نهاية التسعينيات إلي ثورة يناير، واستلهمتُ فيه تجارب الشباب، الذين يموتون غرقا أثناء هجرتهم إلي إيطاليا وأوروبا.

في رواية “الفاعل” كثر البوحُ عن خبايا الذات والأسرة ألم يسبب ذلك لك حرجا؟

في بدايتي ككاتب كان أهلي أو البدو عموما يبدون امتعاضا مما أكتب ويقولون لي (ها تفضحنا)، لكن مع المران علي الكتابة، اكتشفتُ أن ما يثير الامتعاض أو الحفيظة هو الفجاجة الفنية، فجاجةُ البدايات، أما لو كتبت بصدق وموضوعية ورغبة حقيقية في الفهم فسيري ذلك الممتعضُ، أو من كان يظن أنك تسخر منه أو (تفضحه)نفسه في كتاباتك.

” القاهرة شوارع وحكايات” وكذلك ” القاهرة جوامع وحكايات ” و” نحن ضحايا عك” قصص تاريخية سبقك إليها صاحب نوبل وصلاح عيسي وجمال بدوي والغيطاني وعباس الطرابيلي فماذا أضفت لهم؟

دعني أؤكد أولا أن القاهرة شوارع وحكايات هو أكثر كتبي توزيعا ومبيعا، وهو كتاب كتبتُه بالصدفة، أنا أعملُ بالصحافة، ليس كمحترف، ولكن كمواطن من الأحسن له أن يعمل عملا إضافيا، فما بالك والمواطن كاتب يكتب في بلد لا تقرأ، فكانت الصحافة حلا كي أعيش، وأكتب علي راحتي، بمعني أنني كنتُ أقتاتُ من الصحافة لأتفرغ للإبداع، ونظرا لأنني لا أتمتع بالملكات الصحفية من حيث اقتناص الخبر، وعمل الحوار، وصنع الحدث، اقترح عليَّ المشفقون علي ملكتي الصحفية أن أكتب عن شوارع القاهرة، فكتبتُ عنها (شارع شارع)، ولم يكن في ذهني كتاب، وإنما الشارع الذي أكتبُ عنه فقط، أسرد تاريخه من أول ما ظهرت فيه عمارة حتي بداية القرن العشرين، بعد اكتمال العدد مائة شارع، اكتشفتُ أن هذا تاريخ القاهرة من بدايته إلي نهايته.

القاهرة محظوظة بالكتابة عنها منذ إنشائها، وهذا ما فعله الأساتذة الذين وردوا بسؤالك، وغيرهم، وما أضفته إليهم هو أنني تحسستُ فعليا شوارع القاهرة مَبْني مَبْني في بداية القرن العشرين.

“نحن ضحايا عك” رواية تاريخية أيضا اتسمت بالحيادية والمصداقية وتجنب التأطير السياسي المشوه لكثير من الأعمال التاريخية كما قال صلاح عيسي إلي أي مدي صحة هذا التصور؟

حاولتُ فيه أن أُظهر المأساة التاريخية، التي هي سبب العطب والتخلف والعنصرية، والإرهاب الذي نعاني منه، ولم أكتب في هذا الكتاب رأيي، بل نقلتُه حرفيا من الكتب التاريخية والفقهية والإسلامية الموثقة، ومن السيرة النبوية وتفسيرِّي الطبري وابن كثير بناء علي قناعة تامة أن ما سيُظهر مأساتنا التاريخية هو أن نحكي ما كتبوه بالضبط، وهو كفيلٌ بتنفير أي إنسان صاحب ضمير، ورغم أن رواد التنوير رأوا ضرورة تنقية هذا التراث وتهذيه إلا أنني أري ضرورة عرضه كما هو، والكتاب يتتبع تاريخ الخلافة الإسلامية من وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم حتي خلافة عبد الملك بن مروان، ويكشف وهم الخلافة الإسلامية التي كانت تقوم علي إراقة الدماء، وأشلاء الضحايا.

كثيرا ما تُشيد بمصمم أغلفة أعمالك فهل رواج الإبداع يعتمدُ علي المحتوي أم أن هناك جوانب أخري؟

أحمد اللباد نقل صناعةَ النشر في مصر من حالٍ إلي حال، من أبسط الأشياء في صناعة الكتاب حتي أكبرها غيّرها اللباد، وقاد ثورة حقيقية في تطوير صناعة الكتاب في مصر، ولا أخفي أنني فخورٌ بارتباط تجربتي كلها بأغلفة اللباد.

تردد علي لسانك قول “نحن مجتمع لا يقرأ” فهل هو إحباط المبدع بالكلية أم أنه تعبيرٌ عن عدم وصولك لنسبة القراءة المستهدفة؟

هنا أفرق بين أمرين، رواج الرواية الجديدة بالنسبة لأساتذتي مقارنة بي، فعملي الأول “لصوص متقاعدون” وزع آلاف النسخ، بينما الأعمال الأولي لأساتذتي: إبراهيم أصلان، وخيري شلبي،، ومحمد مستجاب وزعت في سنواتها الأولي مئات النسخ فقط، إذن هناك حركة في توزيع الرواية، اتسعت مع جيلي عن جيل أساتذتي، لكنها تظل محصورة داخلنا نحن المثقفين، أو بمعني أدق داخل أبناء المهنة، فمازالت الرواية المصرية الطبيعية المرتبطة بالسلسال(سلسال نجيب محفوظ) توزيعها لا يتعدي الخمسة آلاف نسخة في شعب المائة مليون.

قلت إن سخاء الجوائز العربية جاء بالسلب علي الإبداع فهل أبو جُليل ممن تأثروا بذلك؟

الرواية المصرية عملت نقلة كبيرة بداية القرن العشرين أهم ملامحها: اتساع التوزيع، وعودة الترجمة، أنا لا أتحدث عن (الفلتات) كفلتة عمارة يعقوبيان مثلا، بينما أتحدث عن الحركة الطبيعية للرواية المصرية، التي انتقلت من توزيع مئات النسخ إلي آلاف النسخ، ومعها ظهرت مصطلحات الأعلي مبيعا، وأنشطة حفلات التوقيع، وبسببها ظهرت الجوائزُ العربية للرواية، ولكنها ردت – للأسف – الرواية المصرية إلي مرحلة الستينيات، بمعني أن الجوائز العربية لم تستطع مجاراة الرواية المصرية الجديدة لأسباب عديدة منها: الرقابة، والسياسة واللغة، فارتدت إلي شرنقة الرواية المصرية القديمة، وللأسف الروائيون المصريون بمن فيهم الشباب، ارتدوا إلي رواية ما قبل الستينيات؛ طمعا في هذه الجوائز.

وموقفك من هذا الحراك؟

بقهقهة عفوية قال أبو جليل بلا شك أنا واحد من هؤلاء الكتاب وأتطلع أيضا إلي هذه الجوائز..

…

أبدع أبو جُليِّل وتمني أن يحصد الجوائز، ولكنَّ القدر لم يُمهله ليحقق أمنياته، وأسلمت نفسه لبارئها بعد رحلة عطاء جاد.