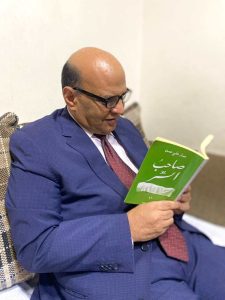

د. أحمد فرحات

وتسألني: أينبع كان نبعا أم الأسماء من محض الخيال

تؤدي الأماكن دورا مهما في المشهد الثقافي المعاصر، ولا نبالغ إذا قلنا في القديم أيضا، ففي القصائد القديمة نراجع صدى الأطلال لدى الشعراء الجاهليين، سندرك للتو أننا أمام أماكن ليست كالأماكن المعتادة، وإلا لما عاشت مئات السنين، وقد صورها العربي القديم تصويرا إنسانيا بالغ الحضور، فالديار التي كانت آهلة بالمحبوب درست ولم يبق منها إلا بقايا أطلال فلا يخجل أن يستوقف الأصحاب ليلقي التحية والسلام على من كانت تعيش في هذي الديار.

وربما زاد من درامية المشهد الأطلالي أن الشعراء قدسوا هذه الأماكن، وغدت لهم مصدر سعادة حقيقية، ودينا ارتبط بأعناقهم، ويجب الوفاء به.

لم يكن للعربي القديم سجل يخلد فيه مآثره ومناقبه وأيامه سوى الشعر، ولذا كان الوعاء الذي حفظ مكنون أسرار الشعراء، فكان أكثر الفنون تعبيرا عن الأماكن بمختلف أنواعها وضروبها، صحراوية كانت أم قصورا أم خياما.

أما في الحديث فقد غدا المكان مصورا بشكل أدق، وأعرب الروائيون على تفاصيل المكان الهندسية والمجازية والنفسية، وأصبحت الرواية وعاء لحفظ الأماكن. ونلاحظ جماليات المكان عند الشاعر سعيد بن سعد الرفاعي يرتكز على

العتبة الأولى بعد الغلاف

ينبع.. العشق .. العشق.. ينبع

العنوان الأصلي ينبع .. العشق؛ ولكننا يمكننا قراءة العنوان قراءة عكسية أي نقرأ ينبع .. العشق وكلاهما بؤدي دوره في إنتاج الدلالة فالعشق إذا جاء مقدما فالاهتمام ينصب على العشق(العاشق) والحب والهيام ، ثم تأتي ينبع المعشوقة. وفي تراتبية النمط التلقائي والطبيعي يأتي العاشق أولا ، فالاهتمام يكون عليه لأنه يشعر بأن عشقه لن يطول أمد الدهر ، سوف تأتي لحظة ليفارق معشوقته، كحال كل البشر ، عاشقين أو معشوقين، فهم مفارقون. أما ينبع .. العشق فالاهتمام يكون على المكان المعشوق ، فهو الباقي بأمر الله أمد الدهر، والمعشوق لابد مفارق يوما ما، وما بين العاشق والمعشوق وشائج قربى، فدماؤه منها، وشرايينه ترتوي من ثراها، فهو وإن فني سيظل عشقه سرمديا أبد الدهر، لأنه جزء لا يتجزأ من المكان. فطوبى لعاشق كانت دماؤه بعض ماء المعشوق!

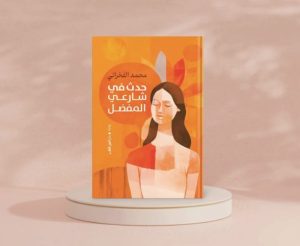

أما العتبة التي تتراءى للناس فهي صورة المعشوقة بنخيلها وطبيعتها الساحرة، فجاءت الخلفية معبرة عن الخصب والنماء والحياة، بوصفها معشوقة(أنثوية).

وعلى الرغم من ذلك فقد آثر الشاعر اعترافا يخطه بقلمه على عتبة الغلاف كاعتراف صريح بمحبته لمعشوقته الخالدة. ونلاحظ في اعتراف العاشق نبرة الذوبان في المعشوق، فهي من لحم ودم ، فقد أنسنها وجعلها شخصا يخاطبه وتخاطبه. وأنسنة المكان هنا سمة من سمات الشاعر في كل أعماله، فالمكان الخالد ببقائه وأبديته عندما يؤنسن يصبح قريبا من المتلقي، ويصبح إشارة حرة، تتحرك في فضاء النص الشعري بحيوية المرأة ودلالها وجمالها وسموقها وعلوها.

ولجمال المكان قوة تهيمن على الشاعر الذي شخصها وجعلها شخصا يحاوره في حوار شعري ينم عن وعي وإدراك بالمكان. فيقول:

وتسألني: أينبع كان نبعا أم الأسماء من محض الخيال؟

فقلت بيائها يسري هواها ونون العين مسكنها العوالي

وباب باؤها فالحلم آت وعين للحياة بلا جدال

وحسبك فخرها صنعت رجالا لتبلغ مجدها بخطى الرجال

حسبك من شاعر يفند حروف معشوقته حرفا حرفا، وينثرها على غلاف الديوان أو قل باب الحياة، كأنها هي الحياة وغيرها موات!

إن الشاعر يفسر الحرف تفسيرا يشي بقدرة هائلة على حمولات الحرف المادية والمعنوية أو قل الصوفية، فالشاعر عاشق صوفي يذوب في معشوقته حبا صوفيا جليا، فهي نبع الحياة وأصلها فالياء يسري هواها ونون العين مسكنها وباب الباء حلم آت من بعيد، والعين عين الحياة. وتوظيف الشاعر للحرف في غلاف ديوان يدور في فلك الحياة، وللحروف في العربية استخدامات لغوية وظيفية، ودلالات تعبيرية فنية، ورموز إشارية تواصلية. والحرف في اللغة يعني اللغة نفسها، ويعني الجانب، ويعني غير ذلك طبقا لسياق الكلمة، فهو في قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (11) من سورة الحج. أي إذا لم ير ما يحب انقلب على وجهه، وفي حديث ابن عباس: أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف أي على جانب، وما جاء في الحديث من قوله، عليه الصلاة والسلام: نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، أراد بالحرف اللغة.([1])

والحرف عند الصوفية حجاب، والحجاب حرف… والحرف يسري حيث القصد جيم جنة وجيم جهنم. .. وفي الحرف الجهل والعلم،.. إنما خاطبت الحرف بلسان الحرف، فلا اللسان شهدني، ولا الحرف عرفني.. ، كما يقول النفري(ت:354هـ) في استغراقاته الصوفية([2]) . إذًا فالحرف حمولة رمزية صوفية خارج نطاق الأبجدية المعروفة. فإذا كان الحرف في الأجرومية هو الرابطة بين الاسم والاسم، أوالفعل بالفعل، فهو في اللغة الصوفية رابطة أيضا لكنها رابطة وجوديّة ومدخل للتقريب بين العبد والرّب، أو بين الإنسان والإنسان.

وهنا تكمن الرؤية الفلسفية الصوفية للحروف باعتبارها رموزا اعتباطية، لكنها مقصودة وموجهة إلى جسد الإنسان حيث” يوجد في جسم الإنسان ثمانية وعشرون عضوا على عدد الحروف العربيّة. وفي هذه الحكمة يكمن فضل اللّغة العربيّة على غيرها من اللّغات”. ([3]) ومن ثم وجدنا توازيا بين المعنى المعجمي للحروف ودلالاتها المعنوية والنفسية الجسدية عند الخليل بن أحمد الفراهيدي في إشارته إلى وجوه الشبه بين الحروف العربية وجسد الإنسان فــ: “الشّين هو الرّجل الكثير النّكاح. والطّاء الشّيخ الشَّبِق. والظّاء صوت حركة الثّدي إذا تثنّت صاحبتُه”. ([4])

واستنادا إلى ما سبق فقد ترددت كلمة الرجال في البيت الأخير في الضرب والعروض فكأنه يريد أن ينوه إلى أن المكان يكون بأهله ورجاله، والمكان العامر برجاله هو هدف مقصود للشاعر.

العتبة الأخرى التي قدم بها ديوانه هي الإهداء، وفي إهداءات الكتاب لون من التحايا إلى القراء، أو هي مجرد تحايا للأصدقاء تذكرا لهم، وليس لها دلالة مباشرة على مضمون التجربة الشعرية التي تتناولها القصيدة أو الديوان برمته، لكنها عند الشاعر سعد بن سعيد ليست مجرد تحايا، بل هي اعتراف بفضل ينبع الأنثى، ينبع المراة ، ينبع الزوجة، رفيق الدرب، فهي إهداءات نابعة من الأعماق اعترافا بفضلها، وتذكيرا لدورها المهم في حياته، فنعم الشاعر من لا ينسى امرأته وأنثاه ووطنه الأم!

ومن ثم فقد قدم الشاعر زائد المحبة إلى أنثاه ورفيق دربه إهداء بالشعر فقال:

عزّزتْ بالحب والآمال عزم الخطوات

ظللتني في حنان واحتوت كل انكساراتي

أنعشت من نهرها الخفاق زهرا

كاد يفنى من لظى آهاتي

لكِ أنتِ يا رفيق العمر

أهدي غشقة العطر شذاها نبض أبياتي

وأنا هنا لا أملك إلا الانحناء للشاعر احتراما وإجلالا لتقديره دور المرأة في حياته، ..

وحتى نصل إلى قصائد الديوان يفاجئنا الشاعر بشكل شعري ليس مستغربا. سعد بن سعيد شاعر انتقى الشكل الكتابي المتعارف عليه في قصائد الديوان، وهو البيت التام، المكون من شطر وشطر حتى تبدو القصيدة عنده عمودية الشكل. لكنه كان أحيانا لا يعتمد على ذلك الشكل التقليدي للقصيدة بل هو يكتبها عمودية الشكل ثم ينثرها نثرا على مساحة الرقعة الشعرية للصفحة البيضاء، فتبدو كأنها مكتوبة بطريقة الشعر الحر، والحقيقة أنها أبيات عمودية الشكل بزيادة تفعيلة أو بنقصانها كنوع من أنواع التجديد المطلوب في الشكل الشعري. تأمل قوله:

ظمآن لاقى ظامئا متشوقا

فتهامسا ..

وتعانقا..

وتراشفا ماء الحنان

إذ الحنان تدفقا

قلبان ملا من قفار مشاعر

عصفت بأزهار المنى البيضاء

فاغترب العبير تحرقا

قلبان..

ما كان اللقاء سواهما

أبدا ولا..

صرخ الفضاء محدقا

يعالج الديوان قضية شعرية ونقدية مهمة للغاية، القضية تتعلق بآراء بعض النقاد الذين لا يعتبرون شعر المناسبات والإخوانيات شعرا يعتد به كباقي أنواع الشعر الأخرى كالغزل والنسيب والحكمة والرثاء وفي ذلك يقول ثروت أباظة:

“جرى بعض النقاد أن يصدروا أحكامًا جامعة مانعة بالرفض دون أن يضعوا لرفضهم هذا حيثيات تجعله مقبولًا أو سائغًا، ولما كان هواة الأدب ليسوا قضاة، فإنهم في أحيان كثيرة يقبلون هذه الأحكام قضية مُسلَّمة لا يناقشونها بمنطق أو ينُعِمون فيها النظر.

من هذه الأحكام المتعجلة، وجدت صدًى بعيدًا لدى المتأدبين لرفض شعر المناسبات، ومعنى هذا الرفض أن تسقط الغالبية العظمى من شعر العرب”[5].

أقول هذا لأن الشاعر سعد بن سعيد تناول أكثر من قصيدة في مناسبات شتى، كقوله ابتهاجا بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، لمحافظة ينبع، أو صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله لمحافظة ينبع، فمثل هذه المناسبات تتطلب شاعرا يوثق الزيارة. وهو شعر ينطبق عليه قواعد الشعر وأسسه من تصوير وتعبير ومائه الشعر تأمل قوله:

شعري الذي ما صغت نبض حروفه لكنه رسم الشعور مجردا

فتوثبت لغة القصيدة وانبرت فخرا تقص على الأنام السؤددا

تحكي الفخار قصيدة من وهجهها حرفي يضيء دجى الظلام مبددا

لغة القصيدة قد نسجت حروفها ثوبا بأيدي البائعين مقلدا

وطني وهل حرفي الذي أجهدته لولاك يدلف للفخار مرددا

وطني إذا ما جئت أعزف اسمه تزهوى الحروف على الشفاه توردا

سلطان حل بدارنا واستبشرت كل القلوب لكي تراه فتسعدا

ففي هذه القصيدة ذات المناسبة المبهجة لينبع وأهلها رجالها ونسائها شيوخها وأطفالها تناولت أكثر من غرض، ففيها الانعكاس الذاتي بادئا على السطح في التعامل القصيدة واتخاذها هدفا في ذاتها فالشعر ينبعث من الفرح والسعادة والبشر كما ينبعث من الحزن والألم والسجن، فكلاهما باعث لقول الشعر, ومن ثم راح يناغي القصيدة ويهدهد حروفها حتى تبوح بكل عطائها ومنحها الربانية التي تتجلى على الشاعر. ثم راح للوطن الأكبر يناجيه ويخاطبه متباهيا به فخورا بالانتساب إليه، ثم جاء للرمز صاحب السمو الملكي وهو رمز من رموز الوطن ليجد الجميع سعيدا بمقدمه كما القصيدة تماما.

ولعلنا ندرك –بعد ذلك- أن شعر المناسبات جدير به الدرس والفحص والتناول، فهو شعر لا يقل أهمية عن باقي الأغراض الشعرية المعروفة.ويتفرع من اللون الشعري لون آخر يسمى بالشعر العائلي أو الشعر الأسري، وهو لون من الشعر يتحدث فيه الشاعر عن مشاعره الطيبة تجاه أولاده ومن قبل ذكرنا إهداءه لزوجه رفيق الدرب، فيقول:

ابتهاجا بابني عمر بعد يومين من ولادته:

عمر أتعلم يا ضياء جبيني غير المسرة وارتواء حنيني

إن القدوم بشارة قد حركت من قلب صحراء السكون سكوني

عمر أتعلم يا بني لقد أتى زمن شعرت بغربة التكوين

وبدا الوجود بلا وجود كأنما أفنيت في حصد السراب سنيني

حتى أتيت إلى الوجود فسارعت كل القلوب تميط سوء ظنوني

عمر رعاك الله يا جسر المنى صوب الحياة مؤهلا وسفيني

أقبل حماك الله حلما باسما واغسل بضوء الفجر كل شجوني

أيقظ منى الأمس التي صبرتها زمنا قبيل قدومك الميمون

نلحظ في شعر الأسرة عند شاعرنا بعض ملاحظات:

الأولى: ذكر أسماء الأبناء كعمر ابنه مثلا في مناسبة ميلاده الميمون،

الثانية: مسحة الحزن والألم التي تختبئ وراء الكلمات ،

الثالثة: لم يكن في شعر شاعرنا بالنسبة لأولاده أكثر من مناسبة الميلاد،. ولم نعثر على شعر يظهر عاطفة الأب تجاه أبنائه في غير المناسبة السابقة. أو بمعنى آخر لم يُظهر الشاعر إلا الجانب المشرق، المبهج، فقط في شعره العائلي؛ وإن كانت الحياة مليئة بالمتناقضات، وبالأشياء التي تعمل على تقلب القلب، كأحداث الوفاة، أو المرض أو العقوق أو غيرها من أمور الحياة.

وربما كان مثل هذا الشعر العائلي امتداداً للشعر العربي القديم؛ فأبو العلاء المعري – رغم ما عرف به من نظرة تشاؤمية للحياة – يهنئ صديقه بعرسه إذ يقول:

ليهنــــك المجــــدُ الـذي بيتُهُ فوقَ سراةِ النجمِ لا يُهْدَمُ

زُفَّـتْ إلى دارِكَ شمـسُ الضُّحَى وحولها مِن شمسِهــا أنجمُ

كأنــــَّها مِن حُسْنِهــا روضــــةٌ يضحك فيها الآسُ والخرمُ)[6](

وهذا أبو العتاهية يهنئُ موسى الهادي بمولوده الذي رزقه في أول يوم ولي فيه الخلافة)[7](:

أَكْثَرَ مُوسَى غَيْظَ حُسَّــادِهِ وَزَيَّــنَ الأرْضَ بأولادِه

وجاءَنا مِن صُلْبـــِه سَيّـِدٌ أصيدُ في تقطيعِ أجداده

وقال أبو علي الضرير مهنئاً بميلاد غلام ([8]):

أتيتُــــك جذلانَ مستبشراً لبشراكَ لمَّا أتاني الخبرْ

أتاني البشيرُ بأنْ قَدْ رُزِقْتَ غلاماً فأبهجني ما ذَكَرْ

وقال ابن الرقاع لمتزوج)[9](:

قمرُ السَّمَاءِ وشمسُها اجتمعا بالسَّعْدِ ما غابا وما طَلَعَا

ما وارتِ الأستــــارُ مثلهما فيمن رأيناهُ ومن سُمِعَــا

دامَ السُّرورُ له بهــا ولهــــا وتهنَّأا طولَ الحيـاةِ معــا

وقال أبو هلال العسكري في تهنئة بمولود:

قد زادني عدد الكرام كريمُ محضٌ صريحٌ في الكرامِ ضميمُ

فابشر فقد وافاك يوم رزقته حظٌ بتخليـد الســـرورِ زعيمُ

فرعٌ تكفـــل دهــرُهُ بنمائه حتَّى يكـرَّ الدهرُ وهـو أرومُ([10])

وعلى هذا، فالشعر العائلي شائع في شعرنا العربي، مع تقديرنا لرأي د. محمد مندور- وغيره من الدارسين([11]) – الذي يقول ” وهذا لون نادر في شعرنا العربي، بينما نراه شائعا في الآداب الغربية ([12]) ” ولو أنا أعدنا النظر في شعرنا القديم مرة ثانية، ونقبنا عن هذا اللون من الشعر لوجدنا مثل هذا الشعر العائلي والأسري بكثرة !

ويبدو أن د. محمد مندور- ومن سار على دربه في ذلك – نظر إلى قول أبي هلال العسكري في ” ديوان المعاني ” عن التهاني أنها ” لم تكن من الأقسام التي كانت العرب تصوغ فيها شعراً)[13]( “.

بإيجاز فإن شعر سعد بن سعيد شعر مكاني بامتياز، فالمكان راسخ في كل بيت من أبياته سواء كان مكانا معلوما أو رمزيا أو معنويا فما حب الشاعر لجدة وينبع ومكة والمدينة إلا محبة خالصة للوطن الأكبر ، وهذا ديدن الشعراء الكبار الذين يقفون من المكان موقف المفتخر والمزهو به.

……………..…………………

([1]) انظر لسان العرب . مادة. ح ر ف .

([2]) المواقف والمخاطبات. محمد بن عبد الجبار النفري. تحقيق: آرثر أربري. تعليق وتقديم: د. عبد القادر محمود. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1985م.ص 177.

([3]) إخوان الصّفاء وخلاّن الوفاء ، رسائل ، تحقيق عارف تامر، منشورات عويدات، بيروت – باريس 1995 ، 3 / 116

([4]) الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب الحروف، دار الكتاب العربي بيروت .د.ت ، ص 43 ، 46

[5] الأهرام – العدد ٣٢٧٥٣

١٣ أغسطس ١٩٧٦

([6]) أبو العلاء المعري: شروح سقط الزند. القسم الثاني، السفر الثاني. شرح د. طه حسين. دار القومية للطباعة والنشر. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب سنة 1946م. ص 844.

([7]) أبو الفرج الأصفهاني: كتاب ” الأغاني ” المجلد الرابع. طبعة دار الشعب عن طبعة دار الكتب المصرية. إشراف: إبراهيم الإبياري. ص 1269.

([8]) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: عيون الأخبار. المجلد الثالث. تقديم: د. عبد الحكيم راضي. الهيئة العامة لقصور الثقافة. 2003م. ص 98.

([9]) ابن قتيبة: عيون الأخبار. المصدر السابق. ص 69.

([10]) أبو هلال العسكري: ديوان المعاني. عن نسخة الإمامين العظيمين:الشيخ محمدعبده والشيخ محمد محمود الشنقيطي. عالم الكتب , ج1. ( بدون تاريخ ) ص 99.

([11]) يرى د. رجا سُمرين في كتاب ” علي دُمر: شاعر الحب والغربة والحنين ” أن هذا الشعر العائلي نادر الشيوع في أدبنا العربي القديم؛ إذ يقول: ” وندرة قصائده في الشعر العربي القديم من العيوب التي وصم بها هذا الشعر ” ( ص 45 ). الكتاب من منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق 1999م.