أحمد عبد الرحيم

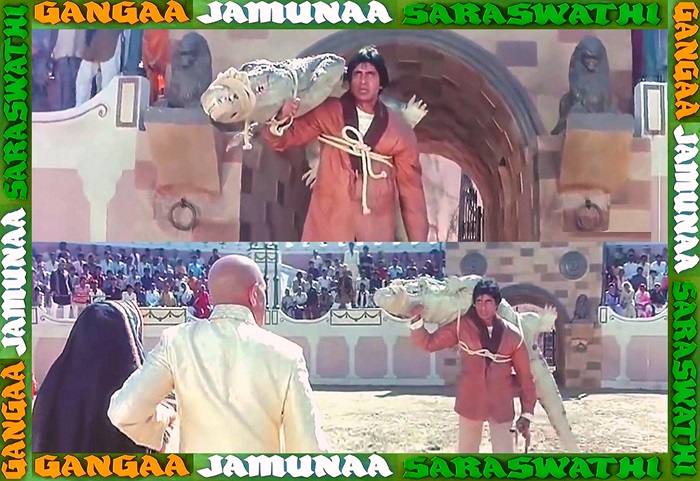

مَن ينسى منظر أميتاب باتشان وهو يشرق من وسط الظلام، رابطًا التمساح على ظهره، ليدخل حلبة غريمه بكل ثقة، مُقاتلًا إياه بالأيدى العارية، مُكسِّرًا أسنانه كما توعده طفلًا، وكيف يتكفَّل التمساح بالباقى.. كاتبًا نهاية الشرير بأنيابه!

هذا المشهد ينتمى إلى “الفيلم الرسمى للعيد”، وهو اللقب الذى أطلقته على الفيلم الهندى (Gangaa Jamunaa Saraswathi أو جانجا، چامونا، ساراسواتى – 1988)، الذى طُرِح تجاريًّا عندنا بعنوان (لقاء الجبابرة)، وكان دائمًا ما يُعرَض فى تلفزيوننا الحكومى، طيّب الله ثراه، بظهيرة أحد أيام عيد الفطر أو الأضحى بالتسعينيات، ليرتبط به جمهورنا وثيق الارتباط. لمَن لم يعش تلك الأيام العطرة، كان التلفزيون فى بلدنا أرضى البث فقط، ولا يشمل كثيرًا من القنوات، و – حاول التصديق – لا يقاطع عرض أفلامه أى مادة إعلانية؛ أى أن كمًّا كبيرًا من الناس، فى أماكن مختلفة، تشاهد معًا فى الوقت ذاته، بدون حتى استراحة على طريقة دور العرض، ومن فاته مشهدٌ لم يكن ليملك ترف مراجعته لاحقًا على موقع إنترنت، أو قناة فضائية!

دارت قصة الفيلم عن جانجا الذى قتل خاله أباه، وحرمه من ميراثه، لكنه يكبر مُحاربًا هذا الخال، بينما يتنافس على قلبه فتاتان، الغجرية چامونا والراقصة ساراسواتى، وبعد أن ترميه الأقدار فى بحرها المتلاطم، وسط دراما تمتلئ بثعابين وتماسيح ورصاصات، وتمتد إلى 3 ساعات و8 دقائق—ينتصر على الخال، ويفوز بچامونا، بعدما تضحى ساراسواتى بنفسها من أجله. الجميل أن الفيلم استوحى أسماء وشخصيات أبطاله من 3 أنهار بالهند تحوّلوا فى الحضارات القديمة إلى آلهة؛ جانجا إله التطهير، وچامونا إلهة الحياة، وساراسواتى إلهة الموسيقى، وعندما تعرف أن نهر جانجا التقى جغرافيًّا مع النهرين الآخرين، باقيًا ونهر چامونا إلى اليوم، بينما جفّ نهر ساراسواتى – أطولهم – مختفيًا؛ ستدرك ممَ اسْتُوحيت القصة، وقَدْر تضحيات ساراسواتى، ونهاية الفيلم.

أحبّت جماهيرنا هذه الحدوتة، بالطريقة التى حُكيت بها، وبالصورة التى عبّرت عنها، ليحظى الفيلم بنجاح كبير، فى السينما والڤيديو ثم التلفزيون، على نحو لَم يشهده فى دور العرض الهندية. أسمعك تسأل يا عاشق الفيلم: “لَم ينجح فى الهند! كيف حدث ذلك؟!”.

نعم، هذا الفيلم الذى يعشقه الكثيرون، وكانوا ينتظرونه ليتابعوا أحداثه، المرة تلو المرة، بالشغف والمتعة ذاتها، لم يحقِّق الإيرادات الضخمة، أو المديح النقدى فى موطنه، رغم أنه من بطولة النجم المحبوب أميتاب باتشان، ومن إخراج ملك الروائع مانمهان ديساى، الذى أبدع مجموعة من أنجح الأفلام فى تاريخ باتشان، بل فى تاريخ السينما الهندية، ومنها: (Amar Akbar Anthony أو عمار، أكبر، أنطونى – 1977)، و( Coolieأو الشيَّال – 1983)، و(Mard أو الرَجُل – 1986).. وغيرها.

كان ذلك صادمًا، بدون أسباب واضحة؛ فمثلًا رأى المخرج أن التركيز كان على أكثر من شخصية، والجمهور أراد التركيز على شخصية باتشان وحده، ورأى بعض النقاد أن التصوير والإنتاج كانا دون المستوى المميّز لأفلام المخرج، ورأى البعض الآخر أن السيناريو كان ضعيفًا، بل إن صديقًا هنديًّا لى اتهم الفيلم بأنه “ملىء بأمور غير منطقية!”، فذُهلت من كلامه، رادًّا عليه بأن السينما الهندية عوّدتنا على تحطيم المنطق، لدرجة أن العامية المصرية شملت فى العقود الأخيرة تعبير “فيلم هندى” إشارة لأى شىء غير منطقى!

صحيح أن هناك مشهدًا لثعبان كوبرا يشرب اللبن من يدى البطل كالقطط، وآخر لا يبرِّر عجز الحبيب عن تمييز محبوبته الواقفة أمامه والمتحدثة معه، وثالثًا يستخدم خدعة بصرية ركيكة ليُظهِر شلالًا أسفل جسر.. لكن كل هذا لا يسقِط الفيلم فنيًّا وتجاريًّا.

فى رأيى، عانى الفيلم من 3 مشاكل أساسية. الأولى كانت زيادة جرعة القتامة، فقد عوّدتنا أنجح أفلام باتشان–ديساى السابقة على تقديم نسبة متكافئة بين الفواجع والترويح، لكن هنا تعاظمت الفواجع وتهافت الترويح، ففى الكفة الأولى: زحام من جرائم قتل فردى وجماعى، كل من بطلتى الفيلم تعرّضتا لمحاولة اغتصاب، كل من بطلى الفيلم تفجَّرت سيارتهما، وسُجنا ظلمًا.. إلخ، إلخ، بينما الكفة الثانية لا تحمل إلا مشهدًا لجانجا وچامونا فى فندق للمتزوجين، وأربع من أغانى الفيلم العشرة. المشكلة الثانية كانت إفراطًا جديدًا، لكن فى استخدام عنصر المفاجأة، وهو العنصر الذى كان يُستخْدَم فى أفلام باتشان–ديساى على نحو أكثر تعقلًا بالمقارنة، ليصبح هذا الفيلم “مُبالَغًا فيه” بالنسبة للبعض؛ باختصار، خلطة الكشرى كانت زائدة الشطة هذه المرّة. أما المشكلة الثالثة فتعود – ربما – إلى تشبُّع المشاهد الهندى من هذه الخلطة وقتها، فمنذ السبعينيات تُصنع نوعية “الميلودراما، الرومانسية، الغنائية، الاستعراضية، الأكشن، الكوميدية”، أو ما يُصطلح بتسميتها Masala، باجتهاد وغزارة، وقد يؤدى هذا إلى إرهاق المشاهد، أو ملله، من التعرُّض لنوعية واحدة.

لكن أيًّا ما يكون من سلبيات، يبقى لهذا الفيلم ايجابياته المتعددة، التى تجعلك تسبح فى نهره بأريحية وتلذذ، فإلى جانب مشهياته الجذابة، مثل توابل الميلودراما والأكشن، وسكر الأغانى والاستعراضات، نحن أمام بطل يقاسى الظلم منذ صغره، وتنهال الحياة عليه بالمصائب يوميًّا، لكنه رغم فقره وقهره، ينجو بفضل إيمانه وصبره، ويتمكن فى النهاية من هزيمة الشرير القوى، الذى بدا كأنه لا يُهزَم. هذه وحدها قصة كفيلة بإثارة إعجاب جموع غفيرة من المظلومين، الذين تنهال عليهم المصائب يوميًّا، ولا يملكون إلا الإيمان والصبر، فى مواجهة أشرار أقوياء يستحقون جيش تماسيح يأكلهم!

كذلك ستقابل ذلك التحالف المسموم بين الثرى الذى جمع ثروته بالسرقة والقتل، والضابط الفاسد الذى يتبع مصالحه الشخصية وليس القانون؛ إنه التحالف الذى تنكوى بناره كثير من دول العالم الثالث، وينأى عن تصميم أشرار الفيلم كعصابة سرقة أو تهريب أخرى. ستستوقفك لحظات ما، ليس لأنها مؤلمة فحسب، وإنما لأنها مألوفة أيضًا، وهو ما يجعلها أشد إيلامًا؛ مثلًا، حينما يشترك رجل المال ومُمثِّل العدالة فى تحرير البلطجية من السجون والزج بالأبرياء فيها، أو فرض الإتاوات كضرائب وانتزاع الأراضى من ملَّاكها، أو استحلال اغتيال الشرفاء واغتصاب الفقيرات وتدنيس المقدسات، أو حينما يستغرب البطل كيف لدولة تخلّصت من الاستعمار الإنجليزى أن يتجبّر أصحاب سلطتها على أصحاب أرضها. إجمالًا، ستشعر بالانتماء إلى هذا العالم المعتل، الذى يُعلِى الباطل ويزهِق الحق، وتندمج مع شخصياته المظلومة، وتهلِّل حينما تنتصر تلك الشخصيات – بشكل أو بآخر – على ظالميها.

يتقارب الفيلم معك من زاوية جديدة، حين يقدم منظومة روحانية وأخلاقية مألوفة لك، تتفق وقِيَم المجتمع الهندى فى الثمانينيات، وتسمو عن مثيلتها فى أفلام هوليوود، فيها إيمان بالأقدار المكتوبة سلفًا؛ كما تقول أغنية چامونا (Chudhiyan Khanki) أو (الأساور ترن)، وإقرار بأن كل ما يصيبنا هو إرادة إلهية؛ كما تقول أغنية البداية، التى تحمل عنوان الفيلم، وغنّاها المطرب سوريش ودكار، وتسليم بأن الحياة والموت بيد الرب؛ كما يقول الخال نفسه ضمن حواره، أضف إلى ذلك تساويًا بين العرى والعار؛ عندما يهدِّد الشرير بتعرية الراقصة، وتمجيدًا لفكرة الزواج؛ عندما يُنقَذ جانجا من الموت بفضل دعاء الزوجة لا الأم، وقيمة نفيسة للشرف؛ عندما يرتكب جانجا الرذيلة مع چامونا، ثم فى المشهد التالى مباشرة يندم الاثنان لـ”كسر المعايير الأخلاقية للمجتمع”، ويصرّ جانجا على إصلاح فعلته، والزواج من الفتاة؛ على عكس الأفلام الأمريكية، التى تعد ممارسة الزنا فيها فعلًا عاديًّا، مقبولًا، لا يتطلّب أى ندم تالٍ، أو زواج ضرورى!

هذا الاعتزاز بقِيَم الوطن، وتراثه، ستجده فى أغانى واستعراضات الفيلم، التى كانت لا تزال هندية الهُوِيَّة؛ متفردة بنوعية موسيقاها، غَلَبَة الاحتشام على أزيائها وحركاتها، رقى مشاعرها وعفاف أشعارها. كان ذلك جزءًا من ثقافة لها طابع خاص، لكنه – بكل أسف – تلاشى إلى حد كبير لاحقًا، لتنقلب أكثر أغانى واستعراضات السينما الهندية إلى شىء متأمرك بغيض يلغى جذوره، ويشوِّه سماته، بميله القهرى إلى ثقافة أخرى مخالفة تحتفى بالماديات، وتؤمن بالإباحية، ناهيك عن فقدانه التفرُّد، بل الجاذبية، حين إسرافه فى التشبُّه ببضاعة “مرطرطة” توزن بالطن، تغرقنا بها أمريكا عبر ركام الڤيديو كليب اليومى. أى إن تلك الروح الوطنية، وذلك الطابع الخاص، تآكلا بفعل عولمة مخيفة الأثر، سيئة المذاق، ليصير الآن فيلم مثل (جانجا.. ) واحة خضراء وسط بحر رمال، وذكرى طيّبة فى حاضر خبيث!

أحيانًا ما يشمل الفيلم التجارى المسلى رسائل مثالية ترفع قيمته، وتطيل عمره. يوفِّر فيلمنا ذلك، حينما – مثلًا – يربط بين إيمان البطل بربه، ثم إنقاذ الرب له، أو صلاة الراقصة من أجل حبيبها المريض، وشفاء هذا الحبيب بعدها. هناك رسالة بخصوص أهمية الإيمان، وكيف أنه يعادل النجاة؛ وهى رسالة أصيلة فى سينما المخرج ديساى، ستلتقى معك – هذه المرّة – ولو كفكرة مجردة، لتقديمها ضمن سياق ديانات أرضية.

..ومن ثم، حينما يتمكن عمل فنى من تحقيق المظهر المبهر والجوهر الحكيم، فإنه يجمع بين عنب الشام وبلح اليمن، ويشبِع قلوب وعقول جمهوره، مهما لاقى من مهاجمة لتركيبته، وتغافل عن جودته. أسمعك ثانية يا عاشق الفيلم: “مهاجمة، وتغافل! كيف حدث ذلك؟!”.

لك أن تتخيل أن عددًا كبيرًا من المثقفين، والمتحذلقين، حينذاك صبوا أثقل لعناتهم على الأفلام الهندية، ووصموها بأنها ساذجة، بسيطة، مباشرة، غرضها ترفيهى صرف، متجاهلين عناصرها البارعة، ومعانيها السامية، حارمين إياها من أى تقييم موضوعى. بل – أسوأ من ذلك – رأوا أنها تلعب دورًا فى التخدير، وتفريغ الانفعال، وتحويل المشاهد إلى كائن متبلد، بسبب تطبيقها للعدالة الطبيعية فى النهاية؛ عندما يفوز الأبطال بالنعيم، ويذهب الأشرار إلى الجحيم، لكن – من ناحية – هذا الكلام لا ينطبق على فيلم (جانجا..)، لأنه لم يغرقنا فى النهاية السعيدة المُسكِرة؛ فساراسواتى العاشقة ماتت من أجل عشقها، وشانكر – صديق البطل – فقد حبيبته، ثم فقد حياته خلال عراكه مع الضابط الفاسد، بل إننا لا نرى البطل جانجا وقد استرد ثروته المسلوبة (ربما لعجزه عن إثبات السرقة، أو لأن شكتى ابن خاله سيرث كل شىء)، و – من ناحية أخرى – فى وجهة نظرى، تجميد هذه الأفلام لإرادة المشاهد من عدمه يعود إلى المشاهد نفسه؛ فهو من يختار أن يبقى خاملًا، أو أن يصبح فاعلًا. وفى جميع الحالات، أقول لهؤلاء المتحذلقين لعل نارهم تبرد: “قد تنجح أتفه الأفلام فى تجسيد أنبل الأهداف”، وهى كلمة للسياسى الهندى شاشى ثارو، فى كتابه “تأملات فى الهند القوة الصاعدة فى القرن الحادى والعشرين”، الصادر سنة 2007، مُتحدثًا عن سينما بوليوود عامة، وفيلم (عمار، أكبر، أنطونى) خاصة.

فشل (جانجا، چامونا، ساراسواتى) فى أن يكون فيلمًا ناجحًا داخل بلده، لكنه نجح فى أن يكون عيدًا خارج بلده، ومهما كانت الانتقادات، والشتائم، التى نالت منه، فهذا لن ينفى قدر المتع، والمعانى، التى ننالها منه.