آمال فلاح

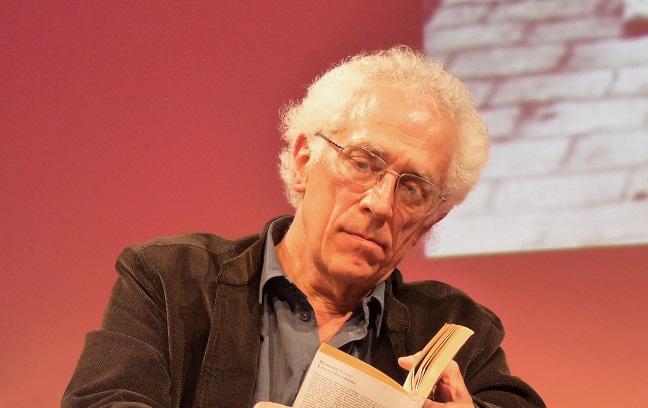

وأنا أسرع الخطى، لألحق بموعدي معه في بيته بقلب باريس، كنت أخاله سيطلع لي من قلب التاريخ. كأني كنت على موعد مع وجه من وجوه الأدب الكبار الملتحفين بالأبدية، مع ماياكوفسكي أو فلوبير. لكن تزفيتان تودروف، هذا الناقد والمفكر المرهف الذي استقبلني بابتسامة خجولة، أخبرني أن الكثيرين يظنون أنه مات على الرغم من أنه لم يتقاعد إلا منذ سنة. تساءلت، ألكون اسمه ارتبط بالشكلانيين الروس الذين يعود تاريخهم إلى العشرينات؟ أم لأن نظريته في الأدب مقررة في أغلب جامعات العالم، وأثرت في أجيال وأجيال، منذ أكثر من أربعين سنة؟ يظن البعض ان هذه القامة الفكرية الكبيرة قد غادرتنا، لكن، في شقته، في الطابق الرابع، حيث يسكن مع زوجته الكاتبة الكندية المعروفة نانسي هوستن، كان لنا هذا اللقاء:

* في آخر كتاب صدر لك، والمعنون «لأدب في خطر»، أطلقت دعوة ـ وأنت المنظر الأكبر للسيميائية والأب الشرعي للبنيوية الشعرية ـ للتوفيق بين المناهج التقليدية لتحليل الخطاب الأدبي، ومناهج النقد الحديث. وهي دعوة يراد منها أن يصبح الأدب من جديد متعة خالصة، فلماذا إعادة النظر في نظرية دافعت عنها لأكثر من أربعين عاما؟

ـ لم أكن سيميائيا في البداية. درست الأدب بطريقة تقليدية يطغى عليها تقديس العقيدة، ثم جئت إلى فرنسا لأجد عقيدة من نوع آخر لا تدخل في إطار الأيديولوجيا، لكنها تندرج في إطار التسليم للتقاليد السائدة. والتقاليد كانت تريد أن تتم دراسة الأدب في إطار العصور والأمم. فكنا نتخصص في الأدب الفرنسي في القرن الثامن عشر أوالتاسع عشر، وما عدا ذلك فلم يكن من المفروض أن يلفت انتباهنا.

كنت حينها، أنا الآتي من أدب سلافي، غير قادر على التحول إلى دراسة الأدب الفرنسي، ففكرت في تناول الأدب بطريقة شاملة، خاصة أن فترة إقامتي في فرنسا كانت محدودة. فانصب اهتمامي على التحليل الأدبي لأتفادى الوقوع في نفس المسلمات التي انقاد لها غيري. وكما انكفأت في بلغاريا الشيوعية على دراسة الجوانب الشكلية اللفظية للنصوص لكي أتجنب السقوط في استعمال الأدب لخدمة أغراض الدعاية، واصلت في هذا الدرب لدى وصولي إلى فرنسا. لم يكن ذلك تحايلا مني لكني لم أكن مرتاحا لما كان موجودا في كليات الآداب بباريس فكنت أبحث وأقرأ باللغات الأجنبية عن طريقة جادة لدراسة الأدب.

قادتني مجموعة لقاءات إلى الوسط البنيوي/السيميائي المتمحور حول رولان بارت، إلى أن جمعني اللقاء الهام مع جيرارد جينيت الذي كان من جيلي ـ وإن كان يكبرني بعشر سنوات ـ لقد قاسمني جينيت هواجسي وانشغالاتي

فأسسنا معا مجلة شعرية وسلسلة كتب «شعرية» عام 1970. لكن الأمور تغيرت، خاصة بالنسبة لي، لأني تركت نفسي أندمج في المجتمع الفرنسي. تزوجت، حصلت على الجنسية وصارت عندي ردود فعل مرتبطة بالمواطن الفرنسي أكثر من ارتباطها بالإنسان البلغاري الذي كنته، قبلا. الرقابة لم يعد لها وجود. أصبحت لدي حرية كبرى في الاهتمام بأي شأن أريده. لم يعد هناك ضرورة لإخضاع الأدب دائما لنفس المتطلبات الأيديولوجية كما هو موجود حاليا في بعض البلدان حيث يمارس الدين رقابة شديدة. بالنسبة لي كانت الشيوعية في سنوات شبابي ببلغاريا مقدسة كما تقدس الديانات. في حين أن المجتمع الفرنسي، مجتمع علماني يختار فيه الأفراد أية ديانة أو آيديولوجيا يريدونها. من هنا اكتشفت أن اهتمامي بالجوانب الشكلية للنصوص يدع جانبا أموراً عديدة أخرى حاضرة في النصوص، والتي على أساسها كنت أحب الأدب وتخصصت فيه. الكتب التي تجعلني ـ مثل جميع الناس ـ أضطرب، والتي تضحكني وتبكيني، تدفعني إلى التفكير والتأمل. ولأجل كل تلك الأسباب وددت أن أتحدث في كتاب خاص عن كل ما يمنحه الأدب للإنسان.

* ولو وصل بك الأمر إلى إعادة النظر في نظريات كنت أنت المحرض عليها؟

ـ موقفي هذا ليس تراجعا ولا إعلانا للتوبة على ذنب لم أرتكبه ـ على الرغم من أن كثيرين كانوا يودون لو فعلت ذلك ـ ببساطة لم أكن بحاجة إلى مثل هذه التوبة لأن الذي حدث أن إحساسي بعدم الرضى، تفاقم حين فطنت للطريقة التي يتم بها تدريس الآداب في المدارس. لم يكن في مقدوري أن أبقى مكتوف اليدين أمام إلحاح أبنائي وتوسلاتهم عشية الامتحانات ولا أمام حيرتهم وعجزهم. قيل لي آنذاك إن الذي يحدث في سلك التعليم، نتيجة حتمية لتطبيق المناهج الأدبية التي أدرجناها، جينيت وأنا، وأن النظريات التي توصلنا إليها هي التي حددت أسلوب دراسة هذا الأدب.

* خاصة أن كتبك في نقد الأدب مبرمجة في مقررات التربية الوطنية…

ـ على مستوى الجامعات يختلف الأمر، لأن الطلبة اختاروا طواعية دراسة الأدب، لكنني أعني التعليم التكميلي والثانوي، حيث الأمر متعلق بكافة الناس الذين مروا بالمدرسة ومنه خطورة الموضوع. أعود إلى الاتهامات لأقول ألا مبرر لها. فالهدف من أي دراسة هو إدراك مغزى النص، ومناهج تحليل النصوص لا ينبغي أن تتحول إلى غاية قصوى للدراسات الأدبية في المدارس، إنما هدف الدراسة هو تسهيل القراءة والفهم والوصول إلى المعنى الحقيقي للأعمال الأدبية، ومن أجل تحقيق ذلك تصبح كل المناهج صالحة. أن نحلل النص بطريقة شكلية وبنيوية، لم لا؟ شريطة أن تكون تلك الطريقة مجرد وسيلة وليست غاية في حد ذاتها. فإذا اعتبرنا تحليل النصوص وسيلة لفهم النص يمكن أن نتعلم بعض المصطلحات/الأدوات التي تساعدنا في التحليل لكن يمكننا أيضا ـ في نفس الوقت ـ أن ندرس حياة الكاتب والسياق الاجتماعي للعصر الذي ظهر فيه النص الأدبي. المهم هنا هو مقاربة النص بشتى الوسائل شريطة التأكد من فهمنا لهذا النص والأهم من هذا فهم الخطاب الذي يوجهه لنا النص.

يتساءل البعض بدهشة لماذا لا يهتم التلاميذ بالآداب بفرنسا؟ لماذا أصبحت المادة مقرفة لعدد كبير من التلاميذ؟ ولماذا تعزف الأجيال الجديدة من القراءة؟ ويتناسى الجميع أن الأدب شكل على مدى تاريخ الإنسانية المصدر الأساسي والمتكامل للمعرفة البشرية، وأنه صمد منذ عهد هوميروس إلى أيامنا لأنه يعني جميع الناس، ولأنه أعظم علم من العلوم الإنسانية يعلمنا باستمرار كيف هو الإنسان وما هو الإنسان، وذلك عبر الملاحم والأساطير وعبر المسرح والشعر وغيره.. حتى الثقافات والشعوب التي لم تعرف الأدب لأنها أمية عرفت الأدب الشفهي، عبر الأغاني والأحاجي، ذلك التراث الحامل للحكمة والمعرفة والمتوارث جيلا عن جيل. وبالتالي إذا تجاهلنا الجانب المعرفي في الأدب فقد جهلنا شيئا أساسيا عنه.

عندما كنت في بلغاريا، تحت الدكتاتورية، كان يمكنني أن أتجاهل هذه الحقيقة لأنه لم يكن لدي الحق في الحديث عما تتحدث عنه الكتب ـ إذ وحدها الآيديولوجية الشيوعية كان بإمكانها نسج خطابات حول النصوص الأدبية ـ لكن الأمر أصبح مختلفا عندما أصبحت أعيش في بلد تسوده حرية كاملة للخطاب حول طبيعة الإنسان وطبيعة المجتمع وطبيعة العلاقات بين الناس.

* لكن الأمر استغرق منك سنوات لتعلن ذلك..

ـ خلال تلك السنوات تفرغت لكتابة نوع آخر من الكتب. عام 1982 أصدرت كتاب «فتح أمريكا.. مسألة الآخر» وهو يتحدث عن العلاقات التي تنشأ بين السكان الأصليين والسكان الوافدين، أي الأجانب، وعن طرق استساغة وقبول أنماط ثقافية وحضارية تختلف عنا. واتخذت غزو أمريكا مثلا على ذلك، وخاصة المكسيك، وذلك عبر إعادة قراءة جميع النصوص الصادرة آنذاك، لأصل إلى خلاصة مفادها: كيف نعيش مع الآخر؟ ونشرت كتباً أخرى تتناول مسائل تدور كلها حول الإنسان وعلاقته بالحضارة منها «أخلاقية الحضارة الغربية» و«نحن والآخرون» و«الحديقة الناقصة: الفكر الإنساني في فرنسا» و«ذاكرة الشر، إغراء الخير» و«مغامرات المطلق» غيرها.

* يقال إن كل كتاب هو عبارة عن جواب لسؤال كبير يلح على صاحبه، فما هي الأسئلة التي حاولت الإجابة عنها في كتبك؟

ـ طبعا كل كتاب هو إجابة عن هاجس معين. «فتح أمريكا» مثلا كتبته لأني أنا الغريب المقيم في فرنسا ـ أي في سياق أجنبي عن ثقافتي ونشأتي ـ كنت أريد أن أفهم هذه الوضعية الخاصة التي تميزني كأجنبي مقدر عليه أن يعيش في بلد مختلف عن البلد الأصلي. ولكي أصل إلى الإجابة اخترت أن أحلل فترة من التاريخ تقع في القرن السادس عشر الذي تم فيه «غزو» أو اكتشاف أمريكا، وشرعت أحكي قصة تلك البلدان الأمريكية عبر إعادة قراءة النصوص التي تعود إلى نفس الفترة. لقد قمت بتحليل تلك النصوص بكل ما كنت أمتلكه من إمكانيات للقراءة. إمكانياتي كرجل يعيش في القرن العشرين بكل الأدوات النقدية الممكنة والمحتملة. حدث نفس الأمر مع باقي كتبي. لقد كتبت كتبا كثيرا وبالتالي أجبت على أسئلة كثيرة وفي كل مرة وصلت إلى إجاباتي ليس عبر الأدب وحده، إنما عبر الثقافة والفلسفة والعلم والسياسة والتاريخ وحتى الفنون التشكيلية. عبر كل وسائل التعبير تلك حاولت أن أتعلم كيف أعيش بطريقة أفضل. في النهاية كل كتبي لا تجيب إلا على سؤال وحيد: كيف أعيش؟ لكني لا أطرح هذا السؤال مثلما يطرحه الحكيم وهو ينثر حكمته، إنما عبر سرد حكايات متعلقة بالأفراد أو الشعوب وعبر تحليل هذه الحكايا.

* كتابك «الأدب في خطر» يعيد الاعتبار لعلاقة الإنسان العادي بالقراءة بعيدا عن المصطلحات الصعبة، لكنه في الأساس يهاجم أساتذة اللغة الفرنسية، كما ينتقد الصحافيين بشدة. فما هي الأصداء التي أثارها في هذه الأوساط يا ترى؟

ـ لاقى الكتاب صدى كبيرا فاجأني أنا نفسي، وفيه تعرضت للمدرسين والنقاد والصحفيين والكتاب، المعاصرين في فرنسا، أيضا. لكني لا ألوم بالدرجة الأولى الأساتذة لأنهم لا يختارون المقررات. إنهم يشتغلون في إطار محدد يفرض عليهم الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى، وهذا الإطار هو ما أعترض عليه. أما بخصوص النقد فأرى أن المؤلفين أحرار فيما يكتبون وليس على نقاد الصفحات الأدبية وغيرها أن يفرضوا عليهم نمطا بعينه في الكتابة. هذا ما كان معمولا به في بلغاريا طفولتي، ولا أظن أنه ينبغي العمل به. إن النقد الممارس من طرف الإعلام أصبح دوغمائيا يعكس صورة ضيقة عن الأدب، وكأن الأدب يتحدث عن عالم مختلف عن هذا الذي نعيش فيه على الرغم من أني متأكد أنه نفس العالم ولذلك ينبغي التذكير بالأمر. من أجل كل ما أثرته من قضايا مزعجة، أثار كتابي الأخير الاهتمام وأحيانا الموافقة، خاصة من طرف الأساتذة، أما النقاد والصحافيين فصعب تفادي حساسيتهم. لقد تصدوا للكتاب بشدة ولم أنزعج لأني نجحت في إثارة النقاش أولا، ولأن هذا الكتاب الصغير أثار ردود أفعال كبيرة. لقد دعيت إلى العديد من البرامج في الراديو والتلفزيون وأجريت عشرات الحوارات داخل فرنسا وخارجها. لكأن الكتاب صادف حاجة كبيرة لدى العديد من الناس للعودة إلى رؤية واقعية للأدب، في بعده المعرفي والإنساني.

* أنت أول من أشار بوضوح إلى رداءة وتدهور مستوى الرواية الفرنسية الحديثة، فكشفت عن تابو حرصت الطبقة المثقفة، بكتابها ونقادها وإعلامييها، على التعتيم عليه. فلماذا أصبحت هذه الرواية غير قادرة على تخطي الحدود في حين أن الرواية الأنجلو ـ ساكسونية تعيش عصرها الذهبي؟

ـ يبدو أن هناك منذ سنوات، نفاذ لمصادر الإلهام لدى الكتاب الفرنسيين. لقد انغلقوا على أنفسهم وتحولت رواياتهم إلى صدى لذاتيتهم الضيقة وهمومهم المحصورة. وأصعب شيء هو حصر ظاهرة مثل هذه في أسباب بعينها، لأن ظواهر الأدب والثقافة لا يتم إنتاجها بطريقة ميكانيكية نظرا لأن بعض الشروط توفرت لذلك. لكني أرى أنه باللغة الإنجليزية – ولكي أجيبك بطريقة غير مباشرةـ يشهد الأدب تطورا ملحوظا وتجددا مستمرا لسبب وحيد يتمثل في كون اللغة الإنجليزية هي لغة التعبير الخاصة بشعوب مختلفة ومتنوعة تقطن بلدانا عديدة: جامايكا، ايرلندا، كندا، أستراليا، الهند باكستان، الولايات المتحدة، بريطانيا وغيرها. وهذا التنوع ذاته هو العامل الذي يتيح التجدد والغنى للأدب. بينما بقيت الفرانكوفونية مجرد شعار أجوف، ولم يستفد الكتاب الفرنسيون من تأثيرات الثقافات الأجنبية على المجتمع الفرنسي ولا من التكنولوجيات الحديثة ولا من عمق التجارب المعاشة. قرأت البارحة مقالا لكاتب أمريكي يعيش في باريس يقول فيه:”مازلت أنتظر بفارغ الصبر أن يتحدث الكتاب الفرنسيون عن ذلك الغنى اللامتناهي للتجارب المتعلقة بكل الفئات المختلفة التي تعيش في باريس، بكل الأجانب الذين التحموا في نسيجها، بواقعهم المعاش، وحتى باحتكاك الزوار الآتين إلى باريس محبة فيها”. كل هذه العناصر غائبة عن الأدب الفرنسي الآن، ربما تغير الأمر حين يتمرد الكتاب أنفسهم على طابع المحافظة الذي صبغ مرحلة بعينها، لأن هناك حاجة حقيقية للتغيير، وهذا ما ناديت إليه في كتابي.

* على الرغم من أن اللغة الفرنسية ليست لغتك الأم إلا أنك تقر أنها لغة الثقافة، ولأجل أن تنتعش هذه الثقافة «ينبغي أن نقبل بأن تتغير».. فهل ترى أن كتابة الشباب الفرنسي من أصول مهاجرة تندرج في هذا الصدد؟

ـ لا أقول أن اللغة الفرنسية هي لغة الثقافة لأن كل اللغات صالحة لتكون لغة ثقافة. هذا أولا. أما ثانيا، فمن البديهي أن اللغات تتغير وإلا تحولت إلى لغات ميتة، والدليل على ذلك أننا لا نتكلم الآن مثلما كنا نتكلم في القرن السابع عشر. والكثير من كتاب بدايات القرن اهتموا بظاهرة التحولات التي تخضع لها اللغة، كما حاولوا التقاط اللغة المنطوقة المختلفة عن اللغة الكلاسيكية المكتوبة: بوريس فيون، سيلين، كونو، رومان غاري.

التحولات تبدو أحيانا وكأنها عنيفة، لكنها تبقى ضرورية ومثرية ويجب أن نقبلها. لكني ـ مع ذلك ـ لا أعتقد أن لغة الشارع تعد خطوة كبرى في إثراء اللغة الكلاسيكية، أو لغة شباب الضواحي الباريسية، مثلا، أولئك الذين يعانون من الإقصاء ومن الفشل المدرسي، ويتقنون مفردات محدودة من 500 كلمة لا أكثر، وأجد الأمر فظيعا. الإنسان حين لا يكون في متناوله سجل لفظي ثري بما فيه الكفاية، يعوضه بالعنف. فنحن حين نعجز عن التعبير يمكن أن نلجأ إلى اللكمات، إلى انسحاق الآخرين حوالي ذواتنا، لأن هناك عجزا عن الوصول إلى الوسائل المرنة في إقامة علاقات بين الأفراد. ولذلك أنا مع اللغة في ثرائها المتواصل وليس في تفقيرها المتواصل.

* أعود فقط لمنهج تحليل النصوص الذي دعوت إليه في الستينات من القرن المنصرم والذي جعلك في الموقع الذي احتللته كمدير للمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي. ذكرت أن هذا المنهج كان «مجرد وسيلة للتحايل على الآيديولوجية السائدة»، لكنك بعد أربعين سنة تتمرد على وتطلق صرختك للعودة إلى الأدب الخالص وإلى منهج تحليل الخطاب.

ـ لا أريد أن أعطيك الانطباع أن السبب الوحيد في اهتمامي بمناهج التحليل البنيوي هو تجنب الآيديولوجية الشيوعية. هذا ليس صحيحا. التحايل كان دافعي الأول عندما كنت في بلغاريا، بكل تأكيد، لكنه لم يكن الوحيد. كان هناك دافع أقوى تمثل في انتهاج أسلوب جاد وصارم لتناول الأعمال الأدبية، في الخروج عن العموميات، عن الانطباعية البحتة، عن الألفاظ المزينة بالصور (كان يجب أن يكون المرء شاعرا لكي يتمكن من الحديث عن الشعر). هذه المطالبة بانتهاج الدقة والحساسية لمادية النص نفسه لم أتخل عنها ولن أفعل. إذا قلت لك مثلا إن رواية أمريكا اللاتينية تأثرت بفولكنر، فكيف يمكن أن أصف حداثة رواية فولكنر مقارنة بروايات بلزاك. إذا لم تتوفر لدي أية مصطلحات وأدوات تصورية نظرية لأقول أن فولكنر أحدث قطيعة مع أسلوب بلزاك لأنه لا يتبع السرد المتسلسل لسير الأحداث. لقد استعملت هنا مصطلح نظام التسلسل الزمني. وإذا قلت إن فولكنر يمدد بعض الفترات الزمنية لأنه يخصص 200 صفحة للحديث عن يوم واحد، وأنه يكثف فترات زمنية أخرى لأنه يسخر صفحتين للحديث عن عامين، فإنني استعملت مصطلحين آخرين: التمديد والتكثيف. وهكذا.. فأنا دائما بحاجة إلى أدوات علمية لتحليل نصي. لكن الأمر في المدارس مختلف جدا إذ لا ينبغي أن يتلخص الهدف التربوي في تعلم هذه المصطلحات والأدوات النظرية الموجودة التي تسخر أساسا لفهم النص الأدبي. إذا كان فولكنر كاتباً كبيراً فذلك ليس لأنه يمدد ويكثف الأحداث، بل لأنه يكشف عن السلوك الإنساني كما لم يفعله كاتب من قبله. لأنه يتحدث عن الاغتصاب، عن الجريمة، لأنه يكشف لي كقارئ، منطق وطريقة تفكير مجرم أو امرأة مغتصبة أو رجل خائف. لهذه الأسباب جميعها أطالع فولكنر وأعجب به. أما إذا أردت أن أحدده في التاريخ فيجب علي أن أدلل على الطريقة التي جدد بها وأبدع. المسألة إذن ليست مسألة تحايل، فنحن بحاجة إلى أدوات لنتحدث عن النصوص من دون أن ننسى أن النصوص، بدورها، تتحدث عن العالم وتكشف عن حقيقة الإنسان.

في ربيع عام 1963 قدمت إلى باريس وأصبحت معلما من معالمها الثقافية، فهب أنك اتخذت قرار مغادرة وطنك بلغاريا في أبريل2007، أي سنوات بعد سقوط الشيوعية. فما الذي كان سيتغير في مسارك؟

ـ بالطبع كان مساري سيكون مختلفا جذريا لأني لن أكون قادما من بلد شيوعي. فالشيوعية انهارت عام 1989 وأصبحت الأمور مختلفة جذريا منذ ذلك التاريخ، وبالتالي لن أكون قمت بنفس الأفعال. لن أكون قد أحببت نفس المرأة ولا صادفت نفس الأشخاص، وحتى كمفكر وباحث لن يكون لي نفس المسار، لأنه لا يوجد تكرار ممكن في الحياة ولا توجد أقدار متشابهة. لكن ربما كنت تمتعت بالخيار الممنوح لي بالعودة إلى باريس لمتابعة دراستي متى شئت، وبالتالي كنت سأعود إلى بلدي لأستقر فيه نهائيا. لقد مرت ثمانية عشر عاما قبل عودتي لبلغاريا، كنت وقتها مواطنا فرنسيا، وتلك كانت ضمانتي الوحيدة للعودة. قبل أن أعود كنت أحلم «أحلام المنفى» ، وهي أحلام يراها جميع المهاجرين وتحدثت عنها في «الرجل المغترب»، لكن الأحلام تلاشت مع التعود على الغربة.

* عابر أو «عبّار» هي الصفة الملتصقة بك. تعبر الحدود. تعبر الاختصاصات: فمن التحليل الأدبي إلى الفلسفة، إلى الأنثروبولوجيا إلى السياسة. فهل العبور وسيلة تمكنك من أن تصبح شاهدا على المجتمع وشاهدا على العصر؟ هل هذا هو الدور الذي تقرنه بالمثقف؟ دور في طريقه إلى الزوال؟

ـ لا أربط هذا الدور بكل المثقفين. لقد اقترن بي لكوني لست كاتبا في الأساس بل معلق وناقد. الناقد دائما يمارس العبور لأنه يضع نفسه بين الكتاب والقراء. تعمق هذا الدور لدي بدءا عندما عبرت من بلدي إلى بلد آخر، أي عبر ضرورة ترجمة الأشياء الجديدة المحيطة بي من الفرنسية إلى رأسي البلغاري لمدة من الزمن، ثم ترجمة ردود أفعالي التلقائية، الصادرة من شاب نشأ في بلد مختلف، إلى الفرنسية. أضيفي إلى ذلك تنقلي بين اهتمامات واختصاصات متنوعة، وذلك ما رويته في كتابي «حياة عابر».

طبعا للمثقف دور تنويري في رأيي، فعلى عاتقه يقع عبء مساعدتنا على فهم العالم المحيط بنا، وواجب التدخل في النقاشات العمومية ليس كمناضل من أجل قضية أو مبدأ بعينه بل كمراقب يعلق على الأحداث لنفهمها أكثر، أو كما يسميه ريمون آرون «المتفرج الملتزم»، ذلك الذي لا يضطلع بالأحداث ولا يتقلد المناصب.

* تميزت نهاية الألفية الثانية بعودة رجل الدين، بتفاقم رؤوس الأموال، بانحدار مكانة وتأثير رجل السياسة وبموت المثقف، ذلك المثقف الذي كان فاعلا في مجتمعه في الخمسينات والستينات. فما رأيك؟

ـ لا أوافقك، لأن المثقف لم يمت بعد. الذي اختفى هو دور «الغورو»، و«الغورو» السياسي ليس مثقفا في رأيي. إنه الدور الذي لعبه سارتر في الخمسينات. وأنا لست حزينا على اختفاء هذا الدور.

هناك كتاب اليوم، مضطلعون بدورهم التنويري، وينشرون أفكارهم الحرة ومواقفهم كمثقفين على صفحات الجرائد، مما يمنح العديد من القراء وضوحا في الرؤية. ربما لم تعد هناك أسماء كبرى لكنهم يتدخلون حين يستلزم الأمر ذلك، وهذا ما أفعله، من حين لآخر، في «ليبراسيون» أو «لوموند» وأجد له صدى كبيرا. ثم هناك الكتب التي ينشرها هؤلاء وتثير الحيوية في النقاشات العمومية، مثل الكتيب الذي نشرته حول حرب العراق ونتائجها على أوروبا وأسميته «اللانظام العالمي الجديد.. تأملات أوروبي». المثقف لم يمت ولا أريد أن يكون له دور أكبر لأن كلامه سوف ينصب في المقدس، في الدين، وأنا أرى أن كلمته ينبغي أن تخضع للنقاش، لأنها ليست مقدسة ما دامت تحتمل المناقشة والمعارضة والدحض.

فيما يخص عودة رجل الدين الأمور أعقد بكثير لأن التطور ليس هو نفسه في جميع المناطق. في أوروبا الغربية لم تحدث عودة للفكر الديني بدليل الكنائس الفارغة. وإن كان الأمر صحيحا في مناطق بعينها، فإنه يتعلق بقضية شخصية تتعلق بالفرد وليس بالدولة، مثلما الأمر في الولايات المتحدة حيث الشعب متدين ـ وذلك لأسباب تاريخية ـ وليس الدولة، لكن هذا التدين يتخذ أشكالا مختلفة لدى الأمريكيين ـ كاثوليك، سيخ، شيعة، علويين، بروستانت

أو غيرهم. لكن المكان الذي عاد اليه الدين بشدة، فهو الدولة التي جعلت الدين أساسا لها، أي إيران، وكذا لدى الأطراف التي رفعت الدين راية لمعارضة الأنظمة العربية والإسلامية. لست متخصصا في العالم الإسلامي للخوض في الموضوع، لكن هنا أيضا هناك معارضة عنيفة للدين من طرف الدول العربية نفسها ومن بعض الأطراف الأخرى (حالة الجزائر وتونس). الدين لم يعوض موت الآيديولوجيات. الشيوعية لم تعوضها آيديولوجية أخرى ولا أية ديانة.

أما عن تراكم الأموال فظاهرة صحيحة ومتزايدة ربما بلغت ذروتها وتوقفت بعد سنوات، لكنها لم تتم على حساب الطبقة الوسطى. في مقابل هذه الظاهرة هناك تحسن في الأوضاع المادية لشرائح كبيرة من المجتمع. حالات الفقر ليست أفظع منها في السابق، لكنها أكثر وضوحا الآن، مقارنة بالغنى الفاحش لأنها مفضوحة إعلاميا وتصدمنا. فنحن نرى كل شيء ونسمع كل شيء. التطور الكبير للإنسانية تمثل في تأسيس طبقة وسطى، ليست غنية لكنها تعيش أحسن من مثيلاتها في القرون السابقة.

* نشرت مقالا في جريدة «لوموند» الفرنسية ـ والحملة للانتخابات الرئاسية الفرنسية في أوجها ـ تقارن فيه بين اقتراح ساركوزي تأسيس «وزارة للهوية الوطنية» و «وزارة الحب» التي تحدث عنها جورج أورويل في إحدى رواياته، فما هو مفهوم الهوية الوطنية لديك؟ وهل يمكن أن نراكم الهويات المختلفة دون أن يسبب لنا ذلك تمزقا؟

ـ الذي يخيفني في هذا الاقتراح هو أن نعهد إلى وزارة ما، أي إلى الدولة، مهمة المحافظة على هوية وطنية تظل ثابتة. وأن تتعهد هذه الوزارة بتقنين الهجرة. فما مفهوم الهوية الوطنية؟ يجب أن ندرك أنه تحت هذه التسمية هناك أمور عدة نرثها من أهلنا: لغة، أذواق خاصة في الأكل، تعبيرات مختلفة عن الحزن والفرح، أغان وألحان سمعناها في الطفولة. لكن كل هذه الأمور ليست مرادفا لهوية بلد ما، لأن كل بلد مؤلف من سكان أصليين يحتكون بالعالم الخارجي عبر الأسفار، ومن مهاجرين يحملون معهم ملامح ثقافتهم وخصوصيتهم. ليس هناك بلد في العالم لم يخضع لهذا التمازج والاختلاط. وكل تلك العناصر تشكل بدورها نوعا من الهوية الثقافية يستحيل تقنينها عبر مراسيم وقوانين لأنها تشكل حركة دائمة، تتلاشى فيها بعض الخصائص وتتعزز فيها خصائص أخرى. إلى جانب هذه الهوية بمعناها الواسع هناك ما يسمي في فرنسا «الميثاق أو العهد الجمهوري» تنضوي في إطاره بعض المبادئ الكبرى مثل الحرية والمساواة والإخاء أو مبدأ حقوق الإنسان أو فصل الدين عن الدولة، أو غيرها.. مبادئ يرسخها الدستور ننتمي إليها عندما نصبح مواطنين فرنسيين أو مقيمين في فرنسا.

أخيرا هناك «عهد التضامن» عهد لا محتوى سياسي وأخلاقي له، لكنه يشكل ما يربط سكان البلد الواحد لما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. أبسط مثال على ذلك هو التقاعد الذي أتمتع به الآن ـ بعيدا عن المبادئ الكبرى وبعيدا عن الملامح الثقافية المتنوعة ـ لقد شاركت طوال مساري المهني بنسبة معينة من راتبي للمساهمة في دفع التقاعد لمن سبقوني والآن أستفيد من مساهمات العمال لأتمتع بتقاعدي. لقد حاولت أن أوضح مفهوم الهوية الوطنية التي هي مزيج من ثلاثة أشياء، ينبغي فصلها إذا أردنا أن نكون أكثر دقة. فإذا أردنا إنشاء وزارة تتكفل بالهجرة، فاللهم بارك لكنها وزارة لا علاقة لها بالهوية الثقافية ولا بالعهد الجمهوري، خاصة حين تتم المطالبة بإنشائها في عز الانتخابات الرئاسية. إن الإنسان متعود على القفز بين هوياته المختلفة والتعايش معها. نحن لدينا هويات متنوعة، مرتبطة بهويتنا الجنسية وهوية السن وهوية الوظيفة والوسط الاجتماعي، وقد تعودنا على مراكمتها في ذواتنا دون الحاجة إلى الاختيار بينها.

* ما الذي ربط قدرك بقدر إدوارد سعيد، وقد جئتما من آفاق مختلفة؟

ـ كان أول لقاء لي بسعيد في السبعينات بنيويورك. وقد وجدت فيه ضالتي لكونه يمتلك تنوعا دائما لزوايا النظر وموضوعات البحث. كان مثلي على الرغم من أنه كان معارضا للمناهج التي كنت رائدا لها «النص يتوجه إلى كل من يقرأه»، وهذا ما أقوله الآن. أكبر ما كان يجمعنا هو أن كلانا مهاجر: هو في الولايات المتحدة، وأنا في فرنسا. هو آت من فلسطين وأنا من بلغاريا. بلدان واقعان على هامش الغرب، وتحت نعال الغرب، بعد أن خضعا في السابق لنفس الإمبراطورية العثمانية. كل المهاجرين يمتلكون شخصيات متعددة، لكن تعددية إدوارد سعيد الذي كان يقول: «أنا شعبان في واحد. أشعر ألا مقام لي في أية ثقافة» كانت أفظع، لأنها تبتدئ من اسمه ومن جسده حيث نصفه إنجليزي والنصف الآخر عربي. كان يتحدر من بلد لا وجود له ويعيش في بلد آخر، لكنه لم يكن يعرفه لأنه لم يرتد شوارعه وحواريه ومدارسه، قبل أن ينتقل إلى بلد ثالث يعده في الأساس مواطنا من الدرجة الثانية. لم يكن سعيد يعرف لنفسه هوية محددة لكنه كان يؤمن بأن حريته هي ألا يكون دعامة من دعائم المؤسسات ومنه انتماؤه الأكبر لقضية شعبه.

سعيد كان يعير أهمية كبرى للصداقة، ولا أنسى قط جريه في شوارع نيويورك وهو يسعى باحثا ليعيد إلينا رضاعة طفلنا الصغير التي نسيناها في شقته بعد سهرة جميلة. سعيد كان يعيش بسرعة فائقة. كان متعدد النشاطات، يستعجل الأمور لينجز أعمالا أكثر، فما أن ينتهي من مشروع حتى يشرع في آخر. لقد آمن بعالمية الإنسان وعالمية الثقافة الإنسانية المنفتحة، مما وضعه في قائمة التنويريين الكبار. ولذلك كان وسيظل صديقي.

……………………….

*نقلاً عن “الشرق الأوسط”