د.رشا غانم

الشاعر نبضُ الواقع ولذلك فهو محور أي حراك شعري جديد، وقد وجدنا مع مطلع القرن الواحد والعشرين تطور شكل القصيدة الحديثة أو بما عُرِف بقصيدة النثر التي هيمنت على الكتابة الشعرية لكثير من شعرائنا، ولم يكن الشاعر سمير درويش الذي يعد من جيل الثمانينيات بمعزل عن أي تجديد وإنما كان مسايرًا لكل تطور شعري، ودخل مملكة القصيدة النثرية بحرفية عالية، حيث استفاد من كل ما يحيط به وحوَّله إلى شعر، حتى يستطيع قبوله والتعايش معه. “فالشعراء يمتازون بالسيطرة على الألفاظ بطريقة قد تدعو إلى الدهشة، وأن كمية الألفاظ التي في متناول الشاعر لا تحدد منزلته بين الشعراء، وإنما الذي يحدد مكانته الطريقة التي يستخدم بها هذه الألفاظ، فالمهم هو إحساس الشاعر بطاقة الألفاظ على تعديل بعضها البعض، وعلى تجميع تأثيراتها المنفصلة في العقل”(1).

فكانت قصيدة النثر بشاعريتها المتدفقة لديه متسعًا لحراك حياتي حي، وكأنه يرصد لنا واقعًا معاشًا بكل تفاصيله في شعرية مفعمة بالحيوية والنشاط والدهشة، فالقصيدة أصبحت نصًّا شعريًّا يُشاهد ويُرى حلَّت فيه العين محل الأذن. وحملت طاقات من الدفقات التعبيرية، والانفعالية إذ تتكون من حركات نفسية عديدة في وجدانه، فكانت الذات الشاعرة بمشاعرها، ورغباتها، وأحاسيسها وعلاقاتها مع الآخر نبعًا ثريًّا يغذي التجربة الشعرية التي تتلاقح مع ثقافة الشاعر وقناعاته.

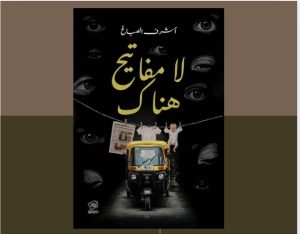

ركزت الدراسة على ستة دواوين وهي: يوميات قائد الأوركسترا، من أجل امرأة عابرة، سأكون ليوناردو دافنشي، تصطاد الشياطين، غرام افتراضي، الرصيف الذي يُحاذي البحر.

وقد تشكَّلت ملامح التجربة الشعرية عند درويش في ثلاثة محاور أساسية: الأول: المرأة، الثاني: الواقع العربي المأزوم بكل تحولاته الراهنة، والمحوران الأول والثاني يخصان الجوهر أو الموضوع للقصيدة، أما المحور الثالث فيتصل بشعرية القصيدة وهو محور فني جمالي يذوب في عالم درويش الشعري الخاص به ويغذي الكتابة الشعرية بنبع من الألفاظ والصور، والإيقاعات المتناغمة الصادرة من الموسيقى الداخلية لكل جملة شعرية تعبر عن أحاسيس متقدة، ورؤيا نافذة شديدة العمق تتبدى في إيقاع حدسي ندركه من خلال التجربة الشعرية، وقد نسج الشاعر من خلال تلك المحاور خيوطًا شعرية كثيرة ضمَّها إلى شبكة القصيد.

المحور الأول: المرأة

والمرأة محور رئيس فقد حظيت جلَّ القصائدَ بالحديث عنها فهي نبع العشق الدافئ، والجسد المتوتر، والمشحون بانفعالات عمرها وأشواقها المكتوبة في لحظة انكشاف وبوح لرغباتها الدفينة المتحررة من الخوف.

يقول الشاعر(2): قالتْ: انزعِ الغلافَ كي أصيرَ حمامةً ملكيَّةً/ تخرجُ من أغلالِهَا بيضاءَ من غيرِ سوءٍ/ آيةً، تسرُّ ناظريْكَ.

تريد المرأة أن تطلق لنفسها العنان، وتصير طائرًا لا تمنعه حجب، حتى تتحرر من قيودها وأغلالها التي تمنعها أن تحلق كحمامة طليقة، والشاعر هو المنقذ والمخلص لها الذي يكشف عنها هذا الغطاء من المحرمات الكثيرة التي تُفرض على المرأة دون الرجل.

ويقول(3): قالتْ لِي: تلكَ المرأةُ طائرٌ/ يحلِّقُ رشيقًا على ارتفاعاتٍ شاهقةٍ

يداعبُ الهواءَ، وأعينَ المعجبينْ،/ يرسلُ نسائمَهُ رذاذًا/ يعيدُ توزيعَ الأفئدةِ على خريطةِ الصحراءْ

كإلهٍ يبعثُ أنبياءَ للحيارَى./ قالتْ: لكنَّهُ حينَ ينزلُ على الأرضِ/ تلتقطُ مخالبُهُ ضحيَّةً.

فالمرأة تحب التحليق في السماء كطير ريشه جميل، يداعب النسيم الصافي ويغني أعذب الألحان، التي تبعث رسائل حب لكل مشتاق يظمأ للحب لأنه حين وقوعه ستتلقفه مخالب الصياد الذي يقتنص الفرصة للإيقاع بالضحية. وما أكثر إشارات الهجوم التي تترصد بها من كل جانب.

يقول:

والأُنثَى تمضِي وراءَ اللونِ الذي يثيرُهَا./ ألفُ طائرٍ يحلِّقُ بجناحيْهِ في سماءِ الأُنثَى

منْ لهفةِ العصفورِ،/ إلَى نظرةِ الصقرِ،/ والأُنثَى تحبُّ الطيرانَ علَى ارتفاعاتٍ شاهقةٍ(4).

المرأة كرمز أنثوي مفعم بالجاذبية والشهوة كانت حديثًا فضفاضًا من الشعراء الحداثيين، وما بعد الحداثيين، للدخول إلى موضوع الجنس بحرية إبداعية بالغة، فقد كان يعد من التابوه بالنسبة للمجتمع العربي القائم في محراب من العادات والتقاليد والتي تقع أغلبها على المرأة بوصفها مصدر لغواية الرجل. ولذلك تسبح المرأة في فضاء خاص بها يبعدها عن أعين المتربصين الطامعين في امتلاكها.

يقول من قصيدة دهاء: ربَّمَا تحشِدُ دهاءً أنثويًّا/ شربتْهُ دونَ جهدٍ منْ نهديْنِ كبيريْنْ،

ستضحَكُ حينَ أتفادَىَ الحفرةَ بعدَ الحفرةِ/ فِي متاهتِهَا المُعَدَّةِ بإحكامٍ

يناسِبُ امرأةً لنْ تخسَرَ إنْ ماتتِ الموسيقَى/ بلْ ستربَحُ نهايةً هادئةً

ورعايةَ طفلةٍ شربتْ منْ نهديْهَا!/ ربَّمَا تتدرَّبُ علَى الحيادِ الخانِقِ،

وتستنشِقُ اللغةَ الثلجيَّةَ بعمقٍ،/ و.. ربَّمَا تجهِّزُ الآنَ فستاتًا بأكمامٍ قصيرةٍ

أدرِّبُ شفتيَّ فيهِمَا/ قبلَ الوثبةِ الكبْرَى مباشرةً!(5).

وعنوان القصيدة يشي بمؤامرة محكمة من المرأة التي شربت الدهاء من نهديها الكبيرين، ولكن بالتأمل فيها سنجد الشاعر يحيلنا إلى تحيزه للنسق الفحولي للذكر وهيمنته على الأنثى، التي تبرز معالم أنوثتها بثوب قصير من أجل الاستعداد لأي مباغتة من الرجل وكأننا في حلبة سباق. ولكن العجيب الذي يخاتلنا به الشاعر أن الفائز الوحيد فيها هو الرجل!

يقول، من قصيدة أوطان بالية:

ربَّمَا يفاجئُنِي ظلُّ لُعَابِي غائرًا فوقَ فَمِهَا/ ينبئُنِي أنَّ اللهَ يتمِّمُ صورةَ الأنْثَى

فِي غزوةٍ واحدةٍ،/ ورُبَّمَا أجدُ خشونةَ كفيَّ أسفلَ نهديْهَا/ ودوائِرَ محمومةً علَى الفخذيْنِ/ ما تزالُ تعمِّقُ صورةَ رجلٍ ترابيٍّ/ ينزَعُ طفولةَ النَّدَى عنْ قَدِّ زهرةِ اللهِ العاريةِ/ ليلقَّاهَا بغيرِ تاريخٍ ضاغطٍ،/ أوْ أسئلةٍ مؤجلةْ(16).

أبدع الله في صورة الأنثى وجعلها عبيرًا عبقًا للرجل، يستلذه وينطق جوارحه، بما فيه من إثارة جسدية يرنو إليها الرجل ويغامر من أجل الحصول عليها.

ويقول، من قصيدة قسوة ناعمة: حينَ أنزِفُ نقطةً وأرفعُ أنامِلِي:/ تتراصُّ السمواتُ علَى مسافةٍ واحدةٍ/ منْ جسدِي،/ وتتلاشَى النيازِكُ نيزكًا إِثْرَ نيزكٍ/ وتخفُتُ صرخاتُ أطفالِي الذينَ وُلِدُوا للتوِّ/ نشطينَ/ ذَوِي ملامحَ هادرةٍ./ فيَا أيُّهَا الشفَقُ الذِي يحملُنِي وحيدًا/ فوقَ رائحةِ اليُودِ وأجنحةِ النوارِسِ:/ قُلْ للَّوَاتِي يقفْنَ علَى الضفَّةِ/ خلفَ السحْبِ الكثيفَةِ وبحارِ الرَّمْلِ/ أنْ ينزعْنَنِي مِنْ نزقٍ يحتلُّنِي/ بقسوةٍ ناعمةٍ/ قبلَ أنْ أنزِفَ أطفالِي/ وأرفعَ رايتِي!(7)

والذكورة أقوى سلاح للرجل يمتلك به مشاعر المرأة، فماء الرجل أحبولة الحياة، ومبعث نشاط المرأة وروائها، والفحولة الذكورية تجتاح مشاعر المرأة؛ لتخفف من نزقها، وجاء عنوان القصيدة “قسوة ناعمة” كبؤرة دلالية مشحونة بكل الانفعالات النفسية، والأحاسيس المفعمة بالشبق ناحية الأنثى، وتأتي المشهدية البصرية للحدث الجنسي لتعمق إحساسنا به، فيجعل الشاعر من الجنس وجودًا طبيعيًّا معبرًا عن الطبيعة الإنسانية.

ويؤكد على المعنى بشعرية مسرودة باتقان ويقول(8):

لأنَّنِي صرتُ هواءً شفَّافًا/ تمتصُّنِي الصُّدُورُ جميعُهَا بعمقٍ/ بعدالةٍ غرامِيَّةٍ

دونَ أن ينفَدَ مخزُونُ عطائِي!

ونقترب لعالمه الشعري أكثر فنجده أكثر إثارة يقول(9): فالعذراءُ التِي لم تتدرَّبْ علَى البهجةِ،/ تنتظرُ كلمةً منكَ، وروحًا،/ لتلدَ أطفالًا يتكلمُونَ فِي المهدْ.

قلتُ: أنا عبدُ اللهِ آتانِيَ القدرةِ،/ أنفخُ الحياةَ فِي الميْتِ،/ فلا تسأَلِي مقْتَدِرًا عن سرِّهِ.

وما زال الشاعر متحيزًا للفحولة الذكورية التي تكون مصدر بهجة للمرأة، وسعادتها أن تلد أطفالًا، والذي عمَّق الرؤية وقرَّبها لنا أن الشاعر لم ينقطع عن التراث الكائن في القرآن الكريم في هذا المشهد، وقد أضفى الاقتباس من قوله تعالى في سورة مريم:

(29) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

(30) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

جمالًا بديعًا حيث يحمل النص القرآني أبعادًا لا محدودة من الدفقات التعبيرية، والانفعالية، والظلال الروحانية التي تسهم إسهامًا جمًّا في إغناء النص الشعري بمزيد من الإيحاءات الفياضة التي تضفى ثراءً دلاليًّا شديد العمق والتأثير، فنحن ندرك معجزة عيسى في أنه الطفل الذي تكلم في المهد، كما منحه الله معجزة إحياء الموتى، فكأن الشاعر أيضًا رسول من الله للمرأة يعطيها سر الحياة.

ويلح على هذا المعنى كثيرًا في شعره، ويقول من قصيدة الفتنة نائمة(10):

أنا رسولُ اللهِ:/ أرسلنِي بقدرَتِهِ لأُوقِظَ رغبةً كامنةً فيكِ؛/ تعبثُ الريحُ بِهَا ونظراتٌ مارِقَةٌ،/ وقدرةُ اللغةِ علَى النَّفَاذِ إلَى مثلثِ الخِصْبِ.

والريح رسول العشاق على مر الأزمنة، فكل عاشق يهدي من خلالها رسائل حب تنم عن شوقه المضني بعبارات متقدة حارة، تنفذ إلى قلب المحبوبة، فتوقظ عاطفتها الأنثوية الجياشة وتروي ظمأها لتحيي الأرض الموات فيها وتخصبها.

يقول(11):

قالتْ لِي: تفتِنُنَا روائحُ الذكورةِ/ التِي لمْ تنطبِعْ بأنوفِنَا بعدُ،/ وإيقاعُ اللُّهَاثِ الذِي لمْ نعتدْهُ،/ فلا تمكُثْ طويلًا

بينَ ساقَي امرأةٍ واحدةْ./ قالتْ: نشترِي قمصانًا لنخلعَهَا/ فاخترْ واحدًا فضفاضًا،/ لأنَّ الفريسةَ لا تغفِرُ للصيَّادِ ارتباكَهُ/ في لحظةِ القنصْ!

ونلمح تطورًا في المشهد هنا، فالمرأة هي التوَّاقة للرجل، وما زالت نهبة من فتنة روائحُ الذكورةِ، وكأنها أريج فوَّاح يجعلها في حالة اشتياق دائم. ثم يحول الشاعر المشهد ليدهشنا أكثر حيث يظهر في مراوغة الأفعال المضارعة كـ(تمكُث، نشترِي، لنخلعَهَ، تغفِرُ) فنجدها مشبعة بمخاتلات عجيبة تزيدنا دهشة.

والمرأة لا تسعد بدون الرجل ولا تهنأ بالفراق المضني لكبت مشاعرها، وكأنها تمكث في كهف مظلم تبكي على فراقه وحنينها إليه، يقول، من قصيدة بروفة أخيرة للموت:

حينَ أموتُ ستبكِي النساءُ/ كلُّ واحدةٍ ستدخُلُ كهفَهَا الأسودَ،

المكتظَّ بالضحكِ واللعبِ والجدِّ والعبثِ/ تنتقِي أغنيةً مؤثرةً عنْ الفراقِ/ وتبكِي.. تبكِي(12).

وما أجمل عاطفة مشبوبة بلهيب، متقدة، يثيرها الشاعر في مشهدية رائعة إذ يقول: قالتْ لِي: حينَ تلمَسُ يدي َّأناملُكَ، سيهيجُ الموجُ./ حينَ تراوِدُ شفتيَّ شفتاكَ،

سينطلقُ الفرسُ الظمآنُ، من سجنِهِ./ حينَ يتبعثرُ فوقَ الربوتينِ شعرُ صدرِكَ،

ستنبعثُ سيمفونيةُ التحريرِ./ وحينَ تعثرُ نشوتُكَ على كنزيَ المخبوءِ،

في حديقةِ الأزهارِ،/ سيحبلُ الغيمُ بماءِ الحياةْ./ قالتْ:/ أنتَ الذِي يوقِدُ النارَ فِي ربيعِي،

فخذْنِي إلَى ضيعةٍ مرصوفةٍ بالثلوجِ،/ كيْ يرتاحَ صهدُ اشتياقِي(13).

ويلفت انتباهنا ما يثيره الشاعر فينا من دهشة دائمة، وما يخصِّب به مشاعرنا لنشهد روعة اللقاء بين الرجل والمرأة وكأنه ماثلٌ أمام أعيننا، والتي تعد كل جملة شعرية شحنة متدفقة فيَّاضة بالمشاعر: حينَ تراوِدُ شفتيَّ شفتاكَ، الفرسُ الظمآنُ، تعثرُ نشوتُكَ على كنزيَ المخبوءِ، سيحبلُ الغيمُ بماءِ الحياة، يوقِدُ النارَ، صهدُ اشتياقِي.. ويختتم المشهد بالثمرة المرجوة من الأريحية التي يشعر بها الرجل والمرأة وقد تنعَّمَا بروعة اللقاء وحميميته. وما أروع هذا المشهد الذي أعطانا فيه الشاعر الأبعاد البصرية والمعالم التي تبقيه ملموسًا في ذهن متلقيه بحساسية وشفافية شديدة التأثير.

ويبدع من خلال مشهد آخر، ويقول(14):

قالتْ: إنِ اقتربتْ منْ نارِكَ،/ لا تجعلْهَا تخرجُ سالمةً،/ كيْ لا تفتشَ عن نيرانٍ متقدةٍ تترقَّبُ،

فاللهُ خلقَهَا منْ طينٍ نيئٍّ،/ لا تنضجُهَا لغةٌ، ولمسٌ بريءْ!/ قالتْ: لستَ يوسفَ،

والتِي ستـأتيكَ علَى شاطئِ النيلِ/ متدثرةً بأنوثتِهَا،/ ليستْ امرأةَ العزيزْ!

يجعل الشاعر الأنثى محورًا لكل بطولة ذكورية تترقب الاقتراب من الأنثى لتسجل بطولاتها، ثم يزواج المشهد بروعة الحكي والسرد عن قصة يوسف مع امرأة العزيز التي حاولت أن تفتنه بجمالها ولكنه أبى، ولكن تأتي الشعرية المسرودة تفاجئنا بمشهد مغاير، فهو ليس يوسف الذي رفض الإغواء، والمرأة ليست امرأة العزيز الفاتنة، وبهذه المخاتلة البارعة تجعلنا أكثر إثارة للقصيدة.

يقول من قصيدة تانجو(15):

المرأةُ التِي تطيرُ كرقصةِ تانجُو:/ تحبَلُ بالشياطينِ/ وترسلُهَا للشعراءِ علَى جناحَيْ هُدْهُدٍ

كيْ تنامَ قريرةً فِي القصائِدِ، وتحتَ الشُّرُفَاتِ/ وفوقَ الملاءَاتِ الغارقةِ فِي الصَّهْدِ.

ينسج الشاعر من شبكة القصيد مكانًا آمنًا تقر فيه المرأة وتنعم، ففتاة أحلامه ترقص التانجو، وتحبل بالشياطين، وترسلهما إلى كل الشعراء فتشيطنهم، فيكون الشاعر محمومًا وهو يكتب قصيدته وغارقًا في صهد أشواقه التي يبعثها أنفاسًا حارَّةً لمحبوبته، أو لنقل: لمحظيته، وتكررت هذه اللفظة في القصائد بدلالات متعددة منها: وتخمدُ النيرانَ، وتمنعُ الأثداءَ من التشيْطُنِ.. وقال في موضع آخر: حينَ تعربِدُ شياطينُكَ الظمأَى، تزرعُ قبلاتٍ على جيدِهَا ومنبتِ ثدييْهَا، فالدلالة الأولى تخص المرأة والثانية تخص الرجل وكأن الشيطنة تنتقل بأريحية بينهما.

ويقول، من قصيدة نار الزبد(16):

اللهُ لمْ يقُلْ للنساءِ إِنَّ القصيدةَ فخٌّ،/ وإنَّ الشعراءَ يستدرِجُونَ اللغةَ لحضنِ النساءِ/ ويغرسُونَ نهودَهُنَّ علَى نُدَفِ السِّحَابِ وهي ناضجةٌ بنارِ البحرِ؛/ مبللةٌ لا تزالُ بهيَاجِ الزَّبَدْ./ اللهُ قالَ: “يهيمونَ”، و”يقولُونَ مَا لا يفعلُونَ”/ لكنَّهُ لمْ يقلْ لهُنَّ الحقيقةَ واضحةً،/ وتركهُنَّ يرسمْنَ أشجارًا وزقزقةَ عصافيرَ/ ليحرِّفُوا القصِيدةَ عَنْ رسَالتِهَا.

استطاعت الأنا القوية أن تكون محورًا رئيسًا في كل أرجاء النص، حيث آثرت الذات الشاعرة استخدام تلك الأنا المسيطرة، فالشاعر يوقع المرأة في فخ قصيدته، ويستدرجها بلغته الناعمة لتستسلم، وترفع الراية، وجاءت التيمات الدلالية مؤيدة للشاعر الثائر منها: بنارِ البحرِ، بهيَاجِ الزَّبَدْ، ليدلان على الكثافة الحسية وعمق المشاعر الموجهة للمرأة، وجاءت لفظة “يهيمونَ” لتؤكد عمق الدلالة.

وتأتي مفردة الشبق لتختزل كل المشاعر والأحاسيس بين الرجل والمرأة في كلمة واحدة يقول(17):

وربطتْ شفتيْهَا الرقيقتينِ الشَّبِقَتَيْنِ بشفتيَّ/ بينَمَا أطبعُ على شفتيْهَا الشَّبِقَتَيْنِ/ قبلةً متأنيَّةْ.

ونلمح ثراءً فيَّاضًا للشاعر وهو يتحدث عن المرأة يقول(18):

تحشدُ نعومتَهَا حينَ تلمَسُ أصابعُهَا جلدي/ تحشدُ طفولَتَها حين تريدُ ممازحَتِي

وتحشدُ أنوثَتَها المقيَّدَةَ حين تتحرَّرُ من هواجِسِهَا/ تنطِقُ باسمي منغَّمًا وعميقًا وحارقًا

حين تدخلُ النَّفقَ الذي يوصِّلُ لِي.

تمثل المرأة الطفلة ببراءتها، والأنثى بإغرائها، ولكنها أنثى مقيدة، وهنا يحيلنا الشاعر إلى جانب آخر في حديثه عن المرأة معبرًا عن حالة القهر والظلم الذي تعيشه في حياتها على مستوى علاقتها بذاتها وجسدها وحريتها في ظل مجتمع يكبح أنوثتها ويظهرها بأبشع الصور إذا حاولت أن تتحرر من قيودها، وتنال حقوقها بعيدًا عن أي تكبيل يحد من حركتها، ونلمح من خلال هذا المشهد الأنا الذكورية المتضخمة التي تسعى لتحرير المرأة لترتد مرة أخرى إلى عالمها الذكوري، وجاءت مفردة “النَّفقَ” لتؤول إلى طريق واحد لا مهرب منه.

ويزيد الشاعر إحساسنا بقيود المرأة ويقول(19):

قالتْ لِي: إنِّي رأيتُ في المَنَامِ أنَّكَ تخنقُنِي/ وقد افْتَدَتْنِي صدِيقَةٌ بمُخَابَرَةٍ هاتفيَّةٍ!

قالتْ: أحملُ ثلاثَ إناثٍ خائِفَاتٍ/ وجسدٍ لمْ يتدرَّبْ عَلَى المُتْعَةِ،

ما إِنْ تَرْضَى واحِدَةٌ حتَّى تَعْصَى أُخْرَى/ وقالتْ: هلْ تفرَحُ حزِينَةٌ؟

قُلْتُ: يَا فَتَاتِي سأفعَلُ ما أؤْمَرُ/ وسأجِدُكِ إِنْ شَاءَ العِشْقُ.

المرأة لا تركن إلى الدعة والهدوء إلا إذ أحست بالأمان والسكينة وطاقة من الحب مع كل ما يحيطها، وعندما تفقدهم نجدها متقلبة في مشاعرها وكأنها موزعة بين ثلاث إناث خائفات، فالخوف والحزن والسجن مفردات تعيشها كل امرأة مقيدة. ومن خلال حوارية رقيقة بين الشاعر وفتاته الحالمة، يخفف عنها آلامها ويحنو على أنوثتها من خلال ملحمة العشق الخالدة التي ستدخلها راضية. وجاءت مفردة العشق في ختام المشهد لتبوح عن أسراره وأنه طوق النجاة لأي امرأة.

ويعبر الشاعر عن التناقض الذي تعيش فيه المجتمعات العربية فهي تتبع العادات والتقاليد المتوارثة التي تحرِّم على المرأة كثيرًا من الحقوق التي كرَّمها بها الله، وتطبقها عليها بكل صرامة مستثنية في كثير منها الرجل.

يقول(20): جسدِي مسجُونٌ فِي: صورٍ كاذبةٍ/ وورودٍ، وابتساماتٍ، وحلْوَى، ومسافاتٍ،

وقصائدَ، وأطفالٍ نبتُوا فِي بطنِي،/ وملابسَ صارمةٍ، وأكاذيبْ.

قالتْ: مزدحمةٌ بالأحاسيسِ أنَا/ موزعةٌ بينَ متناقضاتٍ.

ورصدت التيمة الدلالية للفظة “متناقضاتٍ” بعدًا غائرًا لكل الأحاسيس والمشاعر التي تكبل المرأة في التعبير عن ذاتها وكينونتها.

ومن أجل ذلك فهي تلتمس الهدوء النفسي لتتعايش مع ذاتها وتتصالح معه.

من قصيدة حلمي سالم يقول(21):

لا تسألني/ عنِ امرأةٍ لا تعرفُ أسرارَ الأنوثةِ،

عنْ لغةٍ تحتقرُ الأعضاءَ التناسليَّةَ/ عنْ فتياتٍ يصطففْنَ علَى أرصفةِ جامعةِ الدُّوَلِ،

وفتياتٍ خائفاتٍ منَ المتعَةِ.

كثير من النساء لا تستكشف أسرار أنوثتها، ولا تكترث بها، كما تزخم اللغة بتعبيرات عن الجنس ومفرداته، ولكن من العيب تداولها على الألسنة كأنها تحتقرها. فتكالبت شراهة الغريزة الجنسية على البعض، وكبتها البعض الآخر بل وتسامى عليها في ظل مجتمع عربي يعتقد أن المعرفة بالثقافة الجنسية طريق كل المحرمات.

يقول: قالتْ: مدينتِي هادئةٌ، لا يحرقُهَا غيرُكَ،

يا أيُّهَا الرَّجُلُ الشَّرقيُّ الذِي:/ لنْ يشبُكَ وردةً فِي صدرِي،

ولنْ تتحطَّمَ ضلوعِي بينَ ساعديْهِ./ وقالتْ: الأغبياءُ فقطْ/ همُ الذينَ يبحثونَ عن إجاباتٍ قاطعةٍ،

لدَى امرأةٍ فِي منتصفِ العمرْ!(22)

ويثير المشهد قضيتين مهمتين، الأولى: قضية الرجل الشرقي بكل عقده الذي يرى أن الرجولة الحقيقية هي هيمنته على المرأة، وجاءت لفظة “يحرقُهَا” لتعمق الدلالة. والثانية: قضية منتصف العمر الذي تعتصر فيها المرأة كل خلجاتها النفسية من نظرة المجتمع لها ثم نظرة الرجل، الذي لا يتفهم إلا القشرة الخارجية فقط، ولا يتوغل في استبطان مشاعرها.

المحور الثاني: الواقع العربي المأزوم بكل تحولاته الراهنة.

الشاعر لسان حال مجتمعه، تجعل منه شاعريته نبعًا متدفقًا من المشاعر، فيشجب كل الأحداث التي يمرُّ بها مجتمعه، ويثور على شعبه الذي يستكين أمام أدوات الموت التي يصنعها له الآخرون، ويترك لعدوه تحريكه كيفما يشاء.

ولكن الذات الشاعرة ما بعد الحداثية المنسحبة من الحياة والقضايا التي تحوطها الذات التي يتملكها اليأس والحيادية، فانكفأت على أشيائها ومفرداتها الصغيرة في حالة من اليأس واللامبالاة، لم يعد الشاعر يكتب القصيدة الحماسية ذات الألفاظ الرنانة التي تنزل على القلوب فتزيدها حرقًا كي تجأر لوطنها المهان.

يقول(23):

يتزاحمُونَ أمامَ النيابةِ المسائيَّةِ:/ حائزُو المخدراتِ/ حاملُو السلاحِ الأبيضِ

قائدُو سياراتِ الأجرةِ الذين/ انتهتْ تراخيصُ سياراتهِمْ./ مربوطُونَ بأساورَ حديديةٍ معًا:

اثنينِ اثنينِ/ مهانُونَ./ لكننا نضحكُ بأسًى./ نتحدثُ في هواتفِنَا النقَّالةِ/ نبحثُ عن رجلٍ

يستطيعُ بعلاقاتٍ مشبوهةٍ/ تخفيفَ خِزْيِنَا.

ويرصد المشهد ما يحدث كل يوم وفي كل لحظة أمام أبواب النيابات والأقسام، التي لا تخلو من الازدحام الشديد من فصائل مختلفة من الناس، فبائعو المخدرات، وحاملو السلاح الأبيض، وفاقدو الرخصة كلهم مربطون بالكلبشات أو الأساور الحديدية بمعناها الرنان، وما أقسى هذا المشهد الذي تهان فيه النفوس ويختلط فيه الضحك مع الأسى سخرية من واقع بغيض يحاول أن يبحث عن مخلِّص له ولكن بشرط أن يظل هو خانع لا يفعل شيئًا.

ويقول من قصيدة على شبكة الإنترنت(24):

التي وَقَفَتْ خلفي تمامًا.. كمْ يبلغُ عمرُهَا يا تُرَى؟/ المطَّاطُ الذي يحتكُّ بذراعِي يرجِّحُ أنَّهَا

في عمرِ القِطَّةِ التي تُلاعبُ طفليَّ الكرةَ./ (شارون: القدس ملكٌ لليهود جميعًا).

بعدَ دقيقتيْنِ سينفتحُ البابَ/ وتتغيَّرُ، بالتَّالِي، خريطة الأجسادِ/ هل أستديرُ لأواجِهَهَا؟

(أطفال لبنان ينشدون للانتفاضة وإنقاذ القدس)./ أبدِّلُ وضعَ حقيبتِي لأختبرَ لدانتَهَا/ أقلَّ من دقيقةٍ وينقضِيَ الحُلْمُ/ أتململُ في مكانِي، ولا تتململُ/ (الملك عبد الله: سنمنع المظاهرات بالقوة).

طارتْ كملاكٍ حينَ انفتَحَ/ وبقِيتْ./ (الأقواس من الجزيرة نت)

يعرض الشاعر بعض والقضايا الهامة عن القدس وشارون وأطفال لبنان والانتفاضة، وحديث الملك عبد الله عن منع المظاهرات كأحداث عارضة وسط حلم جميل لا يحب أن يستيقظ منه الشاعر لأنه يشعره بالسعادة حتى لا يصحو ليرى عالمًا مليئًا بالمتناقضات، والأحداث الشائكة التي أضحت باهتة في نظر الشاعر في ظل وطن عربي مستسلم.

ويقول(25): كلُّ الأشياءِ عاديةٌ هذا النهارْ:/

الأكواخُ تتهدَّمُ في أفغانستانِ/ بفعلِ صواريخِ “كروزْ” و”توماهوكْ”.

الأجسادُ تُشْعِلُ النَّارَ أمامَ الجامعةِ../ وفي مجموعاتِ التَّقْوِيةِ/

صراخُ “سيفَ” يعيدُ تكوينِي على نحوٍ ما.

الدباباتُ التي تتجوَّلُ في “بيتِ ريمَا”/ و”بيتِ ساحورَ” و”رامَ اللهِ”.

الفتياتُ يعرِضْنَ أجسادًا سامِقَةً على الفضائيَّاتِ./

والبردُ يتسلَّلُ داخلًا./ فلماذا يحاصرُنِي الاكتئابُ إذنْ؟

وما أكثر ما يحاك للعالم العربي من مؤامرات في أفغانستان ورام الله وغيرهما، وفي ظل ذلك يرنو الشاعر لصراخ ابنه سيف ويجعله مستيقظًا أكثر، ويرصد في نفس المشهد جمال الفتيات عارضات الأزياء، على الفضائيات، ولكن لا مفر، لا يستطيع الإنسان أن يخدع إحساسه بكل ما يحيط به ولا يتعرض للاكتئاب.

يقول، من قصيدة نوم: الدماءُ البيضاءُ تنحلُّ علَى الإسفلتِ/ قِطَعًا صخريَّةً وشموسًا صغيرةً/ والوجوهُ تنفثُ دخانًا غبيًّا،/ وحصًى/ ودراجاتٍ ناريَّةً مضمَّخَةً بألوانِ العَلَمِ/ وشلالاتِ مياهٍ كاويَةْ(26).

ويزيد المشهد أكثر إثارة ويحكي لنا في شعرية مسرودة عن الثورة التي حاكت لكل أحلام الشباب الضائعة، ولكن تأتي الرياح بما لم تشته السفن، ويحيلنا إلى مشهد الدماء على الإسفلت، وسحب الدخان الكثيفة، وكأنها مرآة أمامنا نرى فيها أبشع الصور لضحايا لم يكن لهم أي ذنب إلا المناداة بحقوقهم وشعارهم “عيش حرية عدالة اجتماعية”، ولم يجنوا من الشعار إلا ما تفوهت به ألسنتهم.

ويقول(27):

تمتصُّ دخانَ التفاَّحِ الذي اشتريتُهُ لهَا،

وتردُّ على رسائلِ المعجبينْ.

كانتْ تكتبُ قوائمَ احتياجاتٍ أحملُهَا إليْهَا

وتعنِّفُنِي إن تخاذلتُ أو نسيتْ.

تخافُ من الصعودِ المحتملِ للإخوانِ المسلمينَ،

وتبكِي ليعودَ الثوارُ إلى بيوتِهِمْ

حتَّى لا تصيرُ الأمهاتُ ثكالى

وهنا تتجلى مشهدية أخرى لحدث هام زلزل مصر وهو ركوب الإخوان المسلمين على الثورة وحرصهم على الصعود للحكم وقد تحققت مطامعهم السياسية، وارتدت الثورة على أعقابها، ويسرد الشاعر كل هذا الحكي وهو يهنأ مع محبوبته التي تمتص دخان التفاح النابع من نار النارجيلة، كي تغوص في عالم آخر لا تشاهد فيه بكاء الأمهات الثكالي على شهدائهم وفلذات أكبادهم من الثوار.

ويزيد المشهد تفصيلًا، يقول من قصيدة الجمود لا ينكسر قط(28):

الملتحُونَ/ كأنَّهُمْ/ الراقصةُ/ تحرِّرُ نهديْن/

توزِّعُ قبلاتٍ/ وتلامِسُ/

ومصابُو الثورةِ/ الرصَاصُ المطاطيُّ/

ذاتُ النهديْنِ الكبيريْنِ/ تغطِّي/ وتعطِي/

لكنَّ الجمودَ لا ينكسِرُ قطْ!

ثم يذكر تجار الدين، ويقول(29):

الوُعَّاظُ يقولُون: إننا في امتحانٍ أبديٍّ/ وإن الأسئلةَ الكونيَّةَ مُباشِرةٌ

مثلَ: لمَاذَا خلقَ اللهُ الجِنَّ والإِنْسَ؟/ أوْ: بأيِّ شيءٍ تطمئِنُ القلوبْ؟

الوعاظُ مطمئِنُّونْ يا اللهُ../ لا يقضمونَ أظفارَهُمْ/ ولا يعانُونَ توتُّراتٍ في القولُونْ!

وتعاني المجتمعات الإسلامية من بعض الوعاظ المتسترون وراء ستار الدين، لا يجددون خطابهم الديني بما يشجع الناس على التفاؤل والعمل بدلًا من الاهتمام بالقشريات ولسان حالهم من يخالفهم فمصيره إلى جهنم وبئس المصير، فيا من تتشدقون، ماذا فعلتم أنتم لعقولنا؟ وماذا قدمتم أنتم لبلادكم؟!

ويقول(30):

حينَ همسَ الفتَى فِي أذْنِ فتاتِهِ: “أحبُّكِ”/ فارتبكتْ، ضغطَتْ علَى كفِّهِ أكثرَ،/ وصرخَتْ فِي وجهِ الدبَّابَةِ التِي تسدُّ الشارعَ/ ولفِّاتِ السلكِ الشَّائكِ التِي ترسُمُ صورةَ الشيطانْ./ وحينَ أطلقَ مجنَّدُ الشرطةِ العسكريَّةِ قنبلةً دخانيَّةً

متقمِّصًا دورَ الشرطيِّ يومَ “جمعةِ الغضبِ”/ كنتُ أعترفُ أنَّنِي رأيتُ النموذجَ المصريَّ البكرَ.

وكانت جمعة الغضب ناقوس الخطر الذي دقَّ ليعلم الثوار ما يحاك حولهم من مؤمرات، ومنظر الدبابات المهيب والشرطة العسكرية وارتشاقها في كل موضع تدوسه قدم في الميدان، وفي وسط هذا المشهد المؤلم يتشاغل الفتى بحب فتاته التي تلتصق به أكثر ليظلَّا في حلم جميل بعيدًا عن واقع مأزوم.

ويقول(31): في حياةِ رجلٍ غيرِ تقليديٍّ:/ مهاتفةِ الأصدقاءِ المقربينَ./ واصطحابِ الأطفالِ إلى المتنزهاتِ.

والفرارِ من سيارةٍ طائشةٍ./ إلا أنَّ الحياةَ أصبحتْ مُمِلَّةٍ فعلًا”./ المشكلةُ أنَّنِي لو قلتُ ذلكَ

سأعطي مبررًا للنقادِ/ كي يشكِّكُوا في فكرةِ “اليومياتِ”/ أصلًا.

وما كان من الشاعر أن يترك واقعًا كهذا ويتفرغ لكتابة يومياته ومذكراته.

ومن الواقع المسرود أيضًا حياة الشاعر وانصهاره في مجتمعه وليس المجتمع الأكبر الذي أسلفنا بالحديث عنه ولكن مجتمعه الأصغر- أسرته، فالشاعر إنسان يعيش وسط أجواء أسرته بأفراحها وأتراحها ويتحدث عن ابنه سهيل، وذكر سيف في موضع آخر ابنه الثاني.

يقول(32):

وأرقبُ “سهيلَ” الذي يتناوَمُ/ (فشلَ في إخراجِي من كآبتِي مرَّاتٍ

فتمدَّدَ على الأريكةِ مُغْمِضًا عينيْهِ/ ولمْ يقاومْ انتقالَهُ إلى السريرْ!).

ويقول(33):

ماتتْ أُختِي./ هل يحتاجُ ذلكَ إلى صياغاتٍ حداثيَّةٍ؟!/ أكانَ لا بدَّ أن تموتَ

لكي تتركي يدَكِ في يدي../ وصدرَكِ في مجالِ اندفاعِ جسدي../ وخدَّكِ لشفتيَّ المحمومتينْ؟

أكانَ لا بدَّ أن تموتَ../ لأتحرر منكِ./ لأبحثَ عن فتاةٍ تستطيعُ انتشالي/ من يأسِي؟

ومن الشجن المبكي عندما يتحدث الشاعر عن أخته التي ماتت وتمثل من وجهة نظري عنصرًا ملهمًا للشاعر؛ لأن الموت يرتبط ارتباطًا وثيقًا باكتشاف معنى الحياة.

المحور الثالث: شعرية القصيدة

استطاع الشاعر المبدع أن يشيد هذا التشكيل الفني والفكري في قصائده، وقد أتاحت التقنيات الشعرية الحديثة له كثيرًا من الحرية التي تمكنه من عدم التقيد بهيكلة بنائية ملزمة تقلص من انطلاق العملية الإبداعية.

هَمشت القصيدة ما بعد الحداثية الصور المجازية وأعلت من اعتمادها على المشهد البصري. للشكل البصري الذي يتيح التجسيد، الذي تكمن به نوعًا من الشعرية التي تغذي حواس الإنسان، وعرضنا لكثير من النماذح السابقة يدلل على نبوغ درويش في استخدام تقنية المشهد.

كما تميزت تجربته الشعرية بتضمينه لنصوص ومعارف ثقافية متنوعة كالقرآن والكتب القديمة والموسيقى والفن التشكيلي والموروثات الشعبية.

ومنها: كوفيَّةٍ فلسطينيةٍ، وتهربُ إلى صوتِ “جمال عبد الناصرِ”، “إسرافيلَ” السُّورِ، هل تقتنعُ بأحقيةِ حتشبسوت في بناءِ مسلَّةٍ/ أضخم من مسلةِ أبيها تحتمس الثالث”؟!، مايكل أنجلو، عبد الحليم حافظ، “ليونَاردُو دافنْشِي”، فانْزَعِي، “الجيُوكَانْدَا”،/ أشجارُ الفيْكَسَ، حلمي سالم، أمل دنقل، نزار قباني، صبري موسى، هيفاء، أم كلثوم، وتضمينات من أغانيها و”هلْ رأَى الحبُّ سكارَى”، وفيروز “أنا لحبيبي” وتمطِرُ موسيقَى الرحبانيَّةِ، كنيسةِ “ماريُو حنَّا”، “جوليا روبرتس”/ و”ديمي مور”، “دي كابريو”/ حظرُ التجوالِ، الثورة، دُخَانُ النارجيلةِ، مستشفى “دارِ الشفاءِ”، مترو الأنفاق، سيارات الإسعاف، الشرطة العسكرية، الثوار، الإخوان المسلمين.

اللغة:

وقد استخدم الشاعر اللغة الفصحى مع استخدام بعض المفردات العامية القليلة كـ: مقاه، ومقهى، الخاصة بالمزاج الشعبي في قماشة شعرية متماسكة واستطاع توظيف الألفاظ توظيفًا فنيًّا بارعًا يظهر لنا سهولة المفردة وجمال النطق بها.

ومن جماليات اللغة، دلالة اللون في إثراء المشهد البصري كـ: أضغطُ بحنوٍّ فتتجلَّطُ الألوانُ لحظةً، ثمَّ تسيحُ:/ دفءُ الأبيضِ الساخِنِ فِي حنانِ الأحمر، قسوةُ الأزرَقِ فوقَ حيادٍ أسطوريٍّ، وخطوطٍ، بنقوشٍ بيضاءَ، وورودٍ حُمْرٍ، شعرُهَا أسودُ. وتحيلنا الألوان إلى مخاطبة حواسنا الإنسانية. وأعطاه الأبعاد البصرية والمعالم التي تبقيه ملموسًا في ذهن متلقيه.

ومن جماليات اللغة التكرار، تكرار لمفردة بعينها في الجملة الشعرية كمفردة الدهشة. أدخلُ عالمًا ليسَ فيه إلا دهشتُكِ، نظراتٌ داهشةْ!، الدهشةُ لا تفارقُ وجهَهَا الصافي.

وتكرار لأشجار الفيكس كـ: وتغريداتٍ علَى أغصانِ الفيْكَسِ، أشجارُ الفيْكَسَ شهودٌ علَى أكتافِ الشارِعِ. والتكرار يعطى دفقة شعرية تستجلي أحاسيس الشاعر وما يحس به.

الصورة الشعرية:

الصورة الحديثة التي لا تقف عند حد النمطية القديمة التي اتسمت بالتجزيء ولكنها تحمل صورًا بلوحات كاملة تشع بالصوت والحركة. تجعل الأشياء هي التي ترصد الملامح الإنسانية وهذا عمق ما بعد الحداثة، كـ: غُوصِي فِي الحاناتِ المرصوصَةِ تحتَ نهديْكِ، ليدل على عمق الدلالة في تصوير نهد المرأة كأنه أنهار من الخمر.

الشاعر الَّذِي يضاجِعُ اللغةَ، حينَ تستَوِي شامَةً فوْقَ شفتيْنِ شهِيَّتيْنِ..

جماليَّاتُ اللغةِ لا تنجِبُ أطفَالًا، فلا تتوقَّفُ السُّحْبُ عنْ مضاجعَةِ الصخُورِ، ويملأُ ساعةَ أمِّهَا التِي تصلَّبَتْ عقارِبُهَا، عندَ الواحدَةِ الحزينَةِ.. فقطْ!

لقطات فنية بارعة تكثف المعنى.

الإيقاع:

الشعرية الحقة لا تتوقف عند الوزن، بل هي التخييل المعبر عن أحاسيس متقدة، ورؤيا نافذة، شديدة العمق، ولذلك تشكل قصيدة النثر إيقاعًا خاصًّا بها، يعتمد على صورة موسيقية نفسية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتجربة الشعرية، فالبنية الإيقاعية هي بنية ذاتية خاصة تتجاوز وتلغي “كل ما يمكن من شكلية موسيقية خارجية، وتقوم على موسيقى داخلية تنبع من إيقاع حدسي معزوف على سيمفونية هادئة غير صاخبة تنبع من تواتر الشحنات النفسية التي تنبض بها القصيدة. وتتناغم أوتار الكلمات الآتية كهمسات تنطبع على قلوبنا” الحياة لحظة، والجمال لحظة، يقول(34):

هي الحياةُ لحظةٌ.

والجمالُ لحظةٌ.

قلتُ: والحبُّ؟

قالتْ: لحظةُ خفقانِ الأوردةِ والنشوةِ

وبعدَهَا يتحوَّلُ صراعًا للبقاءِ على سطحِ الأرضْ.

——

الهوامش:

1- ريتشاردز: العلم والشعر، ت: مصطفى بدوى، القاهرة، الأنجلو، (ط. د. ت).

2- سمير درويش، ديوانه: غرام افتراضي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة ديوان الشعر العربي ط1 2012، ص31.

3- سمير درويش، ديوانه: غرام افتراضي، ص 22.

4- سمير درويش، ديوانه: غرام افتراضي، ص55.

5- سمير درويش، ديوانه: الرصيف الذي يحاذي البحر، القاهرة، دار النسيم للنشر، ط1، 2013، ص9.

6- سمير درويش، ديوانه: الرصيف الذي يحاذي البحر، ص15.

7- سمير درويش، ديوانه: الرصيف الذي يحاذي البحر، ص12.

8- سمير درويش، ديوانه: “سأكون ليوناردو دافنشي”، القاهرة، دار شرقيات، ط1 2012، ص125.

9- سمير درويش، ديوانه: غرام افتراضي، ص76.

10- سمير درويش، ديوانه: الرصيف الذي يحاذي البحر، ص17.

11- سمير درويش، ديوانه: غرام افتراضي، ص57.

12- سمير درويش، ديوانه: الرصيف، ص56.

13- سمير درويش، ديوانه: غرام افتراضي، ص22.

14- سمير درويش، ديوانه: غرام افتراضي، ص72.

15- سمير درويش، ديوانه: الرصيف الذي يحاذي البحر، ص26.

16- سمير درويش، ديوانه: الرصيف الذي يحاذي البحر، ص14.

17- سمير درويش، ديوانه: تصطاد الشياطين، القاهرة، دار شرقيات، ط1 2011، ص28.

18- سمير درويش، ديوانه: تصطاد الشياطين، ص23.

19- سمير درويش، ديوانه: غرام افتراضي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة ديوان الشعر العربي 2012، ص86.

20- سمير درويش، ديوانه: غرام افتراضي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة ديوان الشعر العربي، ط1 2012.

21- سمير درويش، ديوانه: الرصيف الذي يحاذي البحر، ص69.

22- سمير درويش، ديوانه: غرام افتراضي، ص43.

23- سمير درويش، ديوانه: يوميات قائد الأوركسترا، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط1، 2007، ص50.

24- سمير درويش، ديوانه: يوميات قائد الأوركسترا، ص31.

25- سمير درويش، ديوانه: يوميات قائد الأوركسترا، ص137.

26- سمير درويش، ديوانه: الرصيف الذي يحاذي البحر، ص98.

27- سمير درويش، ديوانه: تصطاد الشياطين، ص23.

28- سمير درويش، ديوانه: الرصيف الذي يحاذي البحر، ص46.

29- سمير درويش، ديوانه: تصطاد الشياطين، ص55.

30- سمير درويش، ديوانه: غرام افتراضي، ص105.

31- سمير درويش، ديوانه: يوميات قائد الأوركسترا، ص107.

32- سمير درويش، ديوانه: يوميات قائد الأوركسترا، ص117.

33- سمير درويش، ديوانه: من أجل امرأة عابرة، القاهرة، سلسلة أصوات أدبية، سلسلة شهرية ع 402 القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط1 2009، ص65.

34- سمير درويش، ديوانه: غرام افتراضي، ص13.