محمد فرحات

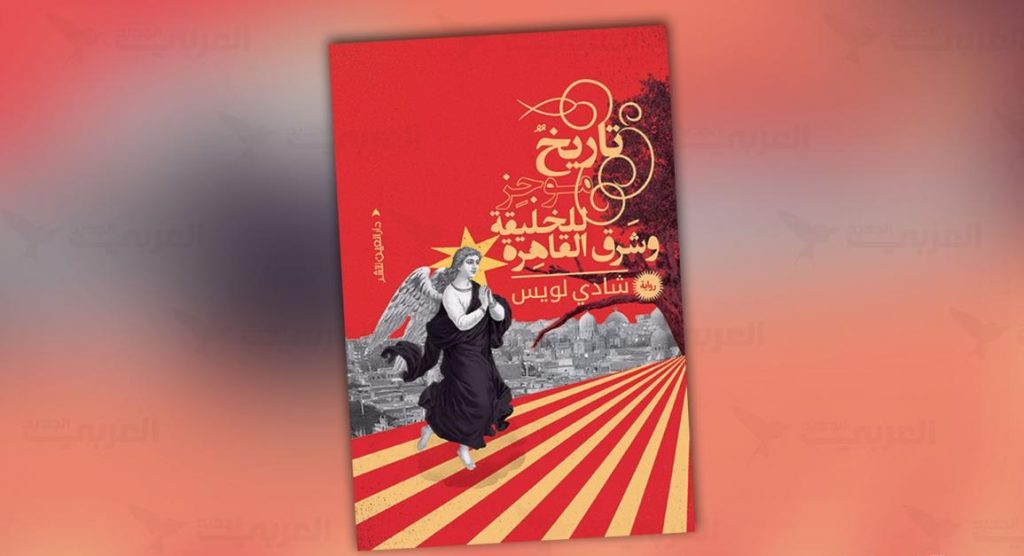

“تاريخ موجز للخليقة، وشرق القاهرة” 2021…عنوان رواية شادي لويس بطرس الثالثة، والحائزة على جائزة ساويرس الثقافية 2023 فرع كبار الأدباء، والتي رفض شادي استلامها، وهي الرواية الثالثة له بعد روايتي “طرق الرب”2018…”وعلى خط جرينتش” 2020.

ولتكن العتبة النصية الأولى لرواية “تاريخ موجز للخليقة، وشرق القاهرة” بداية لمحاولة التأويل، يبدأ شادي روايته بداية توراتية، إن لم يكن لفظا، فإيحاء؛ وقد توفر اللفظ والإيحاء كلاهما، يبدأ الرواية من سفر التكوين، خُلِق آدم، ومكث وحيدا، أعطاه الرب سلطة إطلاق الأسماء على كل الأشياء، ليتسلط عليها، خلقت حواء وأعطاها اسمها، وطردا من الجنة. يفهم إذا العنوان بشقه الأول “تاريخ موجز للخليقة” على تلك الخلفية التوراتية التكوينية.

أما الشق الثاني “شرق القاهرة” فناهيك عن كون معظم أحداث الرواية تحدث بـ”المطرية، عين شمس، إمبابة”، إلا أن تحديد الاتجاه بالشرق يحمل دلالة توراتية أيضا…”فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم، ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة.” س.التكوين، ص.3، آية 23،24. شرق جنة عدن/ شرق القاهرة؛ فكما كان خروج آدم وحواء من جنة عدن، كان خروج الزوجة، وابنها؛ الطفل الرواي.

وهذا ما صرح به الروائي “ولصبي في عمري حينها، كان أبي هو آدم، وأمي هي حواء، وكان شارع 30 هو جنتي، أو كما سأكتشف لاحقا، بأنه الطريق الكرب الواصل بين الفردوس والجحيم، وبالفعل كان شارعنا يقف على خط يقسم عالمين…”.

وكما أعطي آدم سلطة إطلاق الأسماء على المسميات، أعطيت حواء الأعداد، سلطة أكثر تجريدا، وأعظم فعالية…” ولم يبق لحواء سوى الأعداد، وهذا شيء صمت عنه الكتاب “التوراة”، لكن يمكن تخمينه بالتأكيد…”.

وهي القدرة التي وهبت للراوي الطفل، والتي يستخدمها على أوسع نطاق، فكان يسير برفقة الأم مغمض العينين يحسب مسافات الشوارع بعدد خطواته الصغيرة، والبعد بين بيتهم والكنيستين، بل وعدد صفعات الزوج لزوجته، وما يسفر عن كل عدد من الصفعات من زرقة تحت العينين، وتورم في الشفتين، بل وصفعات أمه له، يتلهى بذلك عن آلامه ومهانته.

رواية تحكي عن قصة العنف الذكوري المتبادل، ليس بمعناه الأسري الضيق، بل بكونه الممارسة الاجتماعية المتبادلة بتراتبية الفاعل والمفعول، الموجه من الأعلى ثم الأدنى للأدنى، بداية من الشك غير المبرر المسلط من قبل الزوج لزوجه كمجرد نوع من التهديد، والتنغيص، والتعذيب النفسي.

وكانت رحلة عم رجائي وأجوائها الغرائبية-ببداية الرواية-تمهيدا موفقا، لما ستكون عليه رحلة أم شريف وولدها، وما تحمله من إشارات تاريخية مقدسة.

إلا أن تلك الغرائبية تحل حلا مباشرا يشير لسذاجة العم رجائي النازح من عقود للصعيد، فإنه في حي آخر بإمبابة صممته الشركة السويسرية كتوأم لذلك الحي القائم بالمطرية، والذي يقطن به صديقه وزوجته وولدها شريف.

هل سيكون له توظيف آخر؟!، ربما، حينما خرجت له السيدة التي تعيش بمفردها مع ولدها، بدون رجل، تلك الأمنية التي همست بها أم شريف لأبينا كاهن الكنيسة، بطرق غير مباشر، عبر حكايتها لقصة عم رجائي لأبينا الكاهن.

أن تعيش بدون رجل مع ولدها، لم تصرح بها لأبينا ولكنها لمحت بها.

وإن كنت لأرجو أن يبقيها الروائي على غرائبيتها-دون هذا الحل البسيط- لخيال المتلقي، ولفسحة خلق تصورات موازية، لا ذلك التصور المباشر والذي لا يخلو من سخرية.

ولكنها-أي قصة عم رجائي- حكاية تذكرنا بـ sub plot او الحبكة الصغرى عند شكسبير، حكاية جلوسيستر مثلا في الملك لير. هي حبكة وظيفية موازية سيسلط عليها المبدع أضواء عدسته المكبرة ليتأكد معناها في الحبكة الكبرى the main plot.

“أم شريف” تخطأ فتقدم وجبة صيامي من العدس والبصل والجرجير لضيفتها هيلانة، ولزوجها وضيفه عم رجائي ولشريف(الابن الطفل الراوي) طعامهم الفطاري…

فكانت اللكمات، وخبطات رأس الأم بالحائط الخرساني، عقابها من قبل الأب حيال خطأها البرئ الغير مقصود، فلأنها أدمنت الصوم، حسبت أن ضيفتها هيلانة قد أدمنته أيضا.

وعلى إثر نصيحة هيلانة لأم شريف بالفرار من البيت جمعت الأخيرة كل ما تملك، مما لا قيمة له في الحقيقة من عينة فردة شبشب واحدة، مقلاة صدئة، ورد اصطناعي، ولعب كان شريف ابنها يلعب بها في كيس قمامة أسود كبير، فلم يكن لديهم ترف امتلاك حقائب سفر.

تلك البعثرة عكست بعثرة شعورية تملكتها حيال قرارها الخطير بمبارحة منزلها، خاصة مع تهديد زوجها بأنها إن خرجت لن ترجع، وإلقائها بمفاتيح البيت في وجهه.

الفرار من المنزل كان حلا تحاول تجربته، بعد محاولتها الطلاق، “لكن حبال الطلاق عند المسيحيين طويلة، وبلا طائل…” هكذا أخبرها المحامي.

هددت بإشهار إسلامها فما كان من زوجها إلا اللجوء لأهلها بالصعيد والذين تولوا ضربها بدلا منه.

حاولت الانتحار بسكب الكيروسين على جسدها، وإشعال النار فيه.

تخرج من المنزل بصحبة ابنها شريف، تنتظرها ليلة غرائبية، هي الحبكة الكبرى كما ألمحنا سابقا، أو توأم حكاية عم رجائي المتعملقة، بدايتها البحث عن مأوى، تمر بمحطات عدة بدايتها الكنيسة، والتي تتنصل منها بحجة خروج سكنها عن نطاق رعايتها، بالرغم من قربها عن الكنيسة الأخرى بخطوتين على حسابات شريف.

وبعدما تفرغ شحنة انسحاقها بضرب شريف، تلجأ لكنيسة إنجيلية، لتغسل جراح شريف، وتغلق أبواب الكنيسة عليهم إثر زخات من دخان القنابل المسيلة، وتراتيل شجية، فكانت الليلة بدايات أحداث الأمن المركزى.

لم يكن تجولا مكانيا فقط، وإنما كان تجولا زمنيا على الأغلب منذ بدايات بشارة المسيح، والانتكاسات، وحمامات الدم إثر خلافات الطبيعة أو الطبيعتين، وهل فارقت إحدى الطبيعتين الأخرى طرفة عين.

وكيف جاء المبشرون الأمريكان بطبعات إنجيل مترجم بخط عربي أمريكي موحد(فان دايك)، جاءوا بالتعليم وطب العيون، وتوغلوا على ضفاف ترع الصعيد يعلمون ويعالجون ويكرزون.

ثم قصة ليليان تراشر وكيف رعت آلافا من اليتامى، بإشرافها وعدة معلمين، اعتمدوا نظام لانكشاير فكل طفل مسؤول عن عدة أطفال أصغر منه، فلم يكن أحد ليتحمل مسؤولية نفسه فقط، ثم إجهاض عسكر 54 ذلك الصرح الخيري التعليمي الرائع.

“وتتوالى الشاحنات تحمل مئات اليتامى، كما تحمل الحيوانات، وسط بكاء من نقلوا، وبكاء من بقوا، فكان يتمهم يتمين…”

شخصيات الرواية تحمل قدرا كبيرا من المعاناة، والأسى حتى الزوج (أبو شريف)، عزيز، جنفياف، جنود الأمن المركزي من يتدربون بالألم والجوع.

“طنط هيلانة، زوج العم رجائي” هي الأخرى تمثل حكاية أسيانة، متوافقة مع واقع الأنثى المنسحق؛ هذه المرة تحت وطأة المرض الخبيث، الذي لا أمل من الشفاء منه، يظهر الروائي مأساتها رويدا مع أول مشهد من الرواية، بإلغاز متمنع…

فحينما يرفض رجائي تسجيل قصته على الريكوردر التوشيبا، أعجوبة الثمانينيات، فيقول الأب راجيا…

“إنتو بتغيبوا علينا، نبقى نسمعه لما توحشونا”.

تغير وجه طنط هيلانه فجأة على وقع جملة الوالد، وستارة من الحزن-الذي لم أتصور أنها تعرفه- أسدلت عليه. رمقتها أمي بنظرة مملوءة بالشفقة، وبدا أنها تعرف سر تغير مزاجها المفاجئ.

“سجل يا رجائي، عشان خاطري”.

ونية الأم إهداء الكلوت الأخضر ذي الحواف الستان لها، حين سلبته من محل القطاع العام…(خليها تشوف لها يومين المسكينة!).

الأخت جنفياف تلميذة تراشر، والعمادة بالماء ثم النار ثم الدم، وتحقيق أحلام الاستشهاد إذ يحترق البيت بها، يرونها شريف وأمه من خلف زجاج حجرتها، حينما فكروا بها كملجأ أخير.

وحينما تصل أحداث العنف ذروتها، وتتناثر الجثث على الأرصفة، وتتوالى انفجارات القنابل، والرصاصات العشوائية، ترجع الأم وابنها لبيتها بالقفز لشقتها من الحديقة المشتركة مع الجيران.

وتنتظرها الهدية السماوية، فقد اختفى الزوج وسط أحداث العنف، بداية البشارة كان في الحبكة الثانوية، تبتسم بتشفي وشماتة يستحقها، وتربت على كتف شريف “أنت رجل البيت”.

تنام وشريف بعد تناول وجبة هانئة، وتأتيهم أنباء حظر التجول، لتهتف الأم “نحن بالجنة، لا ضرب، ولا إهانة، ولا شغل، ولا مرمطة في الشوارع…سننام ما بقى من ليلتنا أخيرا من دون تهديد طردنا من قبل أبيك…!”.

ليس العنف الذكوري هو تيمة الرواية الرئيسة، وإنما تحمل عدد من التيمات المتراكبة، التي ستكشفها واحدة إثر الأخرى بكل قراءة للرواية، فهي، بالنهاية، محاولة لاختصار معاناة الإنسان بوجوده، وكيف لهذه الطبقات المهمشة من بقايا الطبقة المتوسطة أن تعيش وتنال قدرا من المتعة وسط كل هذه المعاناة المستمرة، كيف لأم شريف أن تضحك حد الهستيريا وسط كل هذه الأحداث، كيف لها أن تستمتع بشرب زجاجة من الكوكاكولا وسط هذه الأجواء الكابوسية.

لم يتناول الروائي شادي لويس معاناة المسيحيين المصريين كونهم أقلية ضمن وسط محيط مغاير، وإنما تناولها تناولا إنسانيا رهيفا عنوانه اغتراب الإنسان وانسحاقه بفعل عوامل كثيرة تلتقطها بين سطور سرده الوصفي المكثف.

قد تصاب بالصمت بنهاية الرواية كما أصبت، صمت متسائل عن أين قابلت أم شريف، وزوجها، وشريف، وكل تلك الشخوص الثرية من قبل، متى تعرفت عليهم في الواقع وحتما أنت تعرفهم.

عزف شادي لويس على عامل المشترك الإنساني، فكأنك قد خرجت لتوك من سطوره، لتبحث عن عالمك المفقود.