صالح الرزوق

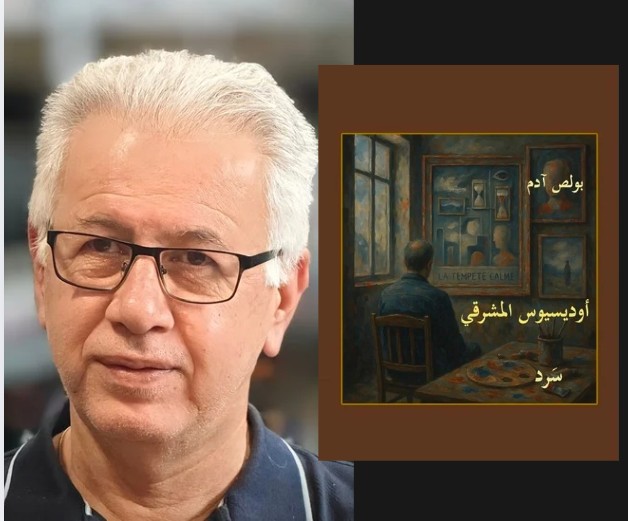

في كتاب بولص آدم الأخير، المعنون بـ “أوديسيوس المشرقي”*، توظيف لرمز أوديسيوس المعروف لدينا باسم “المحارب العائد”. ويستعير بولص هذا الرمز ليستعيد من خلاله جو وتفاصيل حياة أخيه الراحل، الفنان التشكيلي لوثر إيشو آدم.

ولكن منذ البداية يجب ألّا نتوقع نصًا تقليديًا بحبكة وشخصيات تؤدي أدوارًا على مسرح الأحداث. فالعمل كله يتطور بقالب مونولوجي وتفكيري – لا أقول إنه تأملي، لأن الكاتب يعقد حوارًا افتراضيًا مع ذاته، تتخلله انطباعات عن ثقافته وشبكة علاقاته، وعلاقات الفنان المرحوم لوثر.

ومع أن الغاية من العمل إحياء ذكرى لوثر، لا نجد الإحساس المتوقع بالتراجيديا أو الفجيعة. على العكس، يبدو النص أقرب إلى الاحتفاء بحياة لوثر الثانية، وهو ينعم بوجود تجريدي في عالم الأرواح، وبشكل نقوش على ذاكرة حية. وإذا اتفق بولص في هذا المجال مع كتاب إنعام كجه جي التذكاري عن لورنا وجواد سليم، فهو يختلف عنها بالأسلوب، لأن كجه جي اختارت أن تتابع حياة لورنا وجواد بعينيها وبعيون أقرب أفراد العائلة والأصدقاء، لتعيد تقديم جواد لمن لم يحالفه الحظ بالتعرف عليه. بينما فضّل بولص إعادة إنتاج ذهنية لتاريخ الفن، فكانت لوحات لوثر أقرب إليه من شخصيته وسيرته، وكأنها عين الكاميرا التي ننظر منها إلى العلاقة الجدلية والشائكة بين الرسم والطبيعة والإنسان.

ولا يفوتني أن أذكر أنه بدأ من أسطورة إغريقية – غربية ليصل إلى رمز رافديني – شرقي. وهذا السياق المعكوس يؤكد عشق بولص وانتماءه لمنطق الحضارة الأصلانية. وكما هو معروف بدأت الهجرات من الجنوب إلى الشمال بعد ذوبان الجليد في الألف الرابع عشر قبل الميلاد. في حين أن أوديسيوس المشرقي أدى طقوس هجرة معكوسة، أو عودة إلى الينابيع، ولو أنها تحترق بلهيب الشمس وبالجفاف، حتى لو لم يبقَ من ماضيها الأزرق – المائي والأخضر – الغابوي سوى غبار أصفر. وهذا اللون صفة أركيولوجية، لأنه جزء من متحف الماضي المندثر، وعلامة من علامات الخريف. كما أنه يحمل أكثر من إشارة لعذاب المسيح الذي يعاني من سكرات الموت على الصليب، لكنه موت ناقص لأنه يقتل الجسد فقط.

إن الهجرة إلى الجنوب تدل على نوستالجيا دفينة في وعي الأخوين: بولص الحي ولوثر الراحل. وعموماً مثل هذه الهجرة أشبه بزرع بذرة غربية في أرض مألوفة. فقد عاد بولص إلى الموصل ونينوى وفي جعبته اقتباسات من بارت (عن علاقة الموت بالكتابة، والحياة بالألوان)، ومن غرينبرغ (عن القطيعة المستحيلة بين المحتوى وشكله). هذا غير بول كلي (بتأويله لقتل المرئي بواسطة الرسم) ص18. ورفد ذلك باستعراض ثقافة نهضوية وتحديثية بدأت من فنسنت فان كوخ، الذي جعل الزهور تتبرعم وتتفتح بواسطة الإضاءة لا الخطوط، وانتهت بجورجيا أوكيف التي صورت الزهرة على هيئة أنثى أسطورية.

وعليه أعتقد أنه تغريب إيجابي لروح المشرق. فالمسيح الذي غدر به الشرق وهاجر إلى الغرب، يعود هنا إلى موطنه، ويبشر برسالة من نوع آخر يغلب عليها الهم الثقافي، كما أنها تبشر بالديمقراطية التي تستوعب جميع الأديان، وتضعها في علبة تجمع الله مع الإنسان والطبيعة. علبة ذات أدراج – مثل أسلوب ألف ليلة وليلة – تشتمل على نتاج عدة شعوب وحضارات، وتعبر عن مخاض إنساني، تؤمن بفلسفة الحوار وتندد بالقتل والعنف. ويرى بولص أن هذا هو أملنا الوحيد للنجاة (ص18). وهكذا بمقدورنا أن نضمد اللاوعي المجروح (ص26)، وننتهي من مشكلة الموت.

ويبدأ بولص هنا بتوجيه نقد ضمني ولاذع لإسقاطات إيديولوجية كانت تعتقد أن الحياة هي الصمود فقط (ص19)، بمعنى أنها عناء ومشقة. في حين أن البقاء فن. وأن نكسب معركة البقاء يعني أن نصمد في وجه العدم والمحو، إن لم نقل في وجه تدمير الهوية والذاكرة.

في الختام أود إضافة نقطتين:

الأولى: إن تصنيف الكتاب على أنه رواية، لا ينصف أوديسيوس المشرقي، فهو يضعه في غير مكانه. والأفضل أن نقول إنه كتابة أو نص أو سيرة فنية وذهنية – ولكن وضعه بولص تحت عنوان سرد. وكل ذلك يبدو أقرب لروح هذا المونولوج. وتوجد أمثلة مشابهة في تاريخ النقد الأدبي، من أهمها “لذة النص” لرولان بارت، و”الطلسم أو الجلد المسحور” لبلزاك، وهو عمل ذهني بأحداث قليلة وشخصيات محدودة لا تتحرك وإنما تشاهد وتتكلم. ومثله “حي بن يقظان” لابن طفيل و”غابة الحق” لفرنسيس المراش. وأجزم أنها نصوص سبقت تأسيس فن الرواية بمعناه المعروف، لكنها نظرت لما حولها ولنفسها بمنطق إنسان حالم يشارف على نكران أحلامه، أو على الأقل يشكك في إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

الثانية: إن اللغة الشعرية ذات الإيقاع المحزن تبعد النص عن حالة التغريب وتقرّبه من حالة التأصيل. فالشرق حضارة ملتاعة، وضحية “المثكل” بتعبير المرحوم حسين سرمك حسن، و”الفاجع” بتعبير صدقي إسماعيل، باعتباره وسيلة للتأمل في مصير الإنسان، وبالأخص حين يكون الحزن سؤالاً وجودياً كما ورد في كتابه التأسيسي “العرب وتجربة المأساة”. غير أن بولص لا يقرأ أحزان لوثر، وإنما ما يمكن أن ينبلج منها. وهذه هي الغاية من “أوديسيوس المشرقي”. فمع أن روح النص أقرب إلى مرثية طويلة ينعى بها بولص رحيل لوثر المبكر، إلا أنه لا ينسى الإشارة إلى ما فوق الطبيعة وما بعد الحياة، وكأنه جيولوجي يحفر قشرة الأرض بحثًا عن أثر راقد أو ساكن.

ويضع بولص على لسان كاسيرر ما يؤكد هذه الرؤية حين يجعله يقول: إن الزهرة تخرج من الخشب الأسود. بمعنى أن الأصل هو العدم / الموت / العماء، بينما الحقيقة التي نتطلع لها هي الخروج من حفرة القبر، والصراع من أجل الضوء (ص22). ولذلك حين يرسم لوثر وردة، لا يرسم الطبيعة، وإنما يقدم إلينا فكرة إنكارية تختبئ وراء عدة أقنعة (ص22). وكل قناع يضمن للصورة حياة مكتملة وخالدة. وعلى هذا الأساس يقول بولص: إن لوثر اكتشف الخلود، لكنه لم يصنعه (ص22).

ولا يجب أن يغيب عن الذهن مرثيات بولص السابقة، وأحيانا يأتي في ذهني أنه كاتب نعوات، وأنه جزء لا يتجزأ من سلسلة موت وحدات السرد القديمة، ومنها المؤلف والتاريخ والإيديولوجيا. وأكاد أقول إن بولص من أتباع الإلهة مناة، والتي اشتق العرب اسمها من “المنية” و”المنايا”. وكتاباته تمثل حالة غياب وشيك، كما لو أن الموت عنده دين منفصل وقائم بحد ذاته. وتستطبع أن تجد ذلك في عمله السابق والمتميز “روائي بلا نسخ”. ويتقاطع هذا العمل مع كتابه الحالي بثلاثة أمور.

الأول أنه لا يتبع أي قالب سردي معروف، ويكتفي بطريقة الفيض الذهني. وباعتقادي أن أول من مهد الطريق لسرد غير روائي كان عباس العقاد في روايته “سارة”. وفيها عدة تحويلات وأقنعة، عوضا عن عدة تفريعات وأصوات. ولذلك بقي نسيج وحده، وفتح الباب لاحقا لكتابة تدمج الكل في الواحد، وبطريقة غير معروفة في عصر تأسيس الدولة. وربما كان ذلك تعبيرا عن هم دولاتي يمزق النواة الصلبة للأنا، ويوزعها على عدة مستويات، وهي بدورها تعكس التمزق المزمن لشكل الدولة ومعنى الأمة. وبولص، بشخصياته الآشورية، التي تغالب الكرى والنسيان، غير بعيد عن هذه المحنة، وهو يتقاسمها مع آخرين منهم إلياس خوري اللبناني بالهوية، والفلسطيني بالجوهر، واليساري بالتفكير،والاعتقاد. وربما أفضل من عبر عن ذلك مروان ياسين الدليمي، والذي رأى أن الكتابين أوسع من رواية، وهما مشروع ع ن حياة، لا يحيط بها أي نوع فني محدد.

الأمر الثاني أن كتابه “روائي.. ” بكائية مطولة يرثي بها موت الكاتب وولادة النص. مثل “أوديسيوس..” فهو وقوف على أطلال لوثر الغائب/ والموجود. وقتل المؤلف لصالح شخصياته ونصوصه يضع البشرية أمام مشكلة الواحد المتعدد. ويفرض على كل صورة نوعا من الأمنيشيا، بالعربي فقدان الذاكرة، أو الزهايمر الهيولاني. وللتوضيح. يجد المؤلف نفسه حاملا لأجزائه. وكما أعرب هنري لوفيفر عدة مرات إن التجزئة غير العضوية تقود لاغتراب الإنسان عن صورته – وكما ورد في كتابه “الحداثة” يتحول المؤلف إلى إنسان مبتور ومتجزئ ليلبي تدفق رؤوس الأموال والسلع والطاقة. ويتحول إلى كائن هامشي لصالح مكانه المحدد – وظيفته ودوره في عملية إنتاج السلع.

الأمر الثالث وأد العقل والاستسلام للعاطفة التي تفيض من الآخر على الأنا. وهذا التغييب للتفكير المبرمج يحول حياتنا لسلسلة مصادفات وكوارث. وبرأيي أنه أسلوب يعكس خلفيات بولص الذي تداخلت فيه مصائبه الشخصية مع مصائب بلاده، المعروفة بدموية تاريخها، وهذا الكلام لحسن العلوي في كتابه “عمر والتشيع”.

…………………

*صدرت عن دار الميثاق في الموصل عام 2025 /80ص.

اقرأ أيضاً

نسخة إلكترونية من كتاب أوديسيوس المشرقي لبولص آدم