سجى صلاح الدين

أنتمي إلى حارةٍ عادية، حالها كباقي حارات ومخيمات قطاع غزة. شوارعها غير مرصوفة، وعند قدوم الشتاء يختلط التراب بالماء، فيصبح مزيجًا يدعوك للسباب بأعلى صوت. شحّت فيها الأشجار منذ أن اقتلعتها البلدية من جانب الطريق بحجة التعدي؛لرصف الشارع الموعود منذ الأزل، والذي لم نره حتى اليوم. تنتشر فيها مكبّات القمامة العشوائية في أماكن ثابتة لم تتغير منذ أبصرت عيناي النور.

تبعد هذه الحارة عن البحر عشر دقائق مشيًا على الأقدام ، ما منحها جغرافية جيّدة: لا هي ملاصقة للبحر فتغزونا رطوبته، ولا هي بعيدة فنقاسي الحرَّ لقلة نسماته.

سكانها متعددو الأعراق، لا ينتمون لعائلة واحدة أو أصلٍ واحد. قبل النكبة لم تكن سوى بيّارة مترامية الأطراف، مليئة بأشجار الصبّار المخيفة، تحيط بها خرافات الجنّ التي “تلبس” ليلأ كل من يسير في الطريق الضيق المحاط بأشجار الغيلان، و عند نهاية كل أفقٍ تكاد ترى بيتًا صغيرًا.

بعد النكبة بقيت على حالها بضع سنين، لم تستقبل اللاجئين الملوّعين، لاعتبارهم دُخلاء غرباء قد يثورون على من أحسن إليهم يومًا. واكتفى مالكوها بوهب بعضٍ منها للأصدقاء لاحقًا. وبعد عشرات السنين استطعنا شراء قطعٍ لنصبح جزءًا منها.

ورغم ذلك ما زلنا نُعرف باللاجئين. منذ ذلك اليوم المشؤوم أصبحت هذه الصفة لعنة لا تفارقنا، تُحمّلنا كل معاني الهمّ والقهر، وتمنحنا شعورًا بالنقص والعجز. لا تفتأ تُذكّرنا دومًا بأننا غرباء، وبأن هذه الأرض ليست لنا. حتى لو امتلكناها شرعًا، ففي قانون القوة نحن الأضعف.

منذ الصغر تربينا على الثأر والشوق لأرضٍ لم نرها يومًا. أُلصقت بنا وصمة العار حين ترك أجدادنا الأرض ولم يموتوا على ترابها. ومنذ ذلك اليوم أيقنّا أننا غرباء هنا، وأنه يتوجب علينا أن نحفظ تلك الأرض في وجداننا، ونحملها معنا لحين العودة إليها وكسرِ حلقة القوة.

ورغم اختلاف أعراقنا في الحارة وتنوع أصولنا، لم نشعر يومًا بالعنصرية على أرضها، بل خارجها. تشابهت لهجاتنا إلى حدٍ يصعب معه التمييز إلا ببضع كلماتٍ تميّز كلاً منا. على جدرانها خُطّت عبارات مثل: “لا صوت يعلو فوق صوت العاصفة”، “تموت الأجساد لا الفكرة”، “أحبك حبّين، حبّ الهوى وحبًّا لأنك أهلٌ لذاك”. وفي الأخيرة إشارة إلى حبٍّ ترعرعت بذرته داخل الحيّ وكمنت فيه أيضًا.

قبل الإبادة كانت الحارة هادئة، لا يتدخل أهلها ببعضهم إلا خفية. لا تكاد تستشعر وجود الناس إلا في المناسبات. فعند إقامة بيت عزاء، ترى الجميع يتسابقون لحمل كلفته، من إعداد القهوة إلى ترتيب الكراسي، وكأن كل أهل الحي أصحاب بيت العزاء.

وفي الأعراس، كان الجميع يشارك كأن الفرح ميراثٌ يُوزّع بالتساوي. حتى النساء يُخصَّص لهن مكانٌ ليقاسمن الرجال الفرحة، وتنظر كل حبيبةٍ إلى حبيبها بفخرٍ وهو يدبك بتناغم مع اليرغول.

وفي المناسبات الوطنية يتجلّى بوضوح مدى تمسكنا بأرضنا؛ ففي يوم الحادي عشر من نوفمبر من كل عام تمتلئ الحارة بالأعلام الصفراء وأعلام فلسطين، وتشحذ الهمم وتتجدد الوعود بالمضي قدمًا في ذكرى رحيل القائد. أحيانًا تُجمع التبرعات لاستئجار باصٍ يحملنا إلى قلب المدينة رغبةً في مشاركة أوسع.

ورغم تفاوت انتماءاتنا السياسية التي قد تصل حدّ التعصب، لم يستغل أحد نفوذه لأذية الآخر، فهذا خط أحمر لا يُتجاوز تحت أي ظرف، من مبدأ “أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب”. نحن إخوة، وإن لم تظهر هذه المظاهر إلا في المناسبات.

كانت الحارة هادئة لا تتداخل بيوتها ببعضها. كل صباحٍ يذهب كل فردٍ إلى عمله، وتبدأ النسوة أعمال البيت، ولا تسمع سوى صوت “عماد” بائع الخضار الذي يرفع سعره شيكلًا عن السوق بحجة أنه يشتري شعيرًا للحمار، وصوت بائع الخردة الذي يمرّ كل يوم صائحًا: “الي عندو بطاريات، غسالات، كراسي مكسرة للبيع!” عربته دومًا فارغة، لكنه مصرّ على جولته اليومية.

كنت أظنه عميلًا، وإلا ما الذي يجبر إنسانًا بصوتٍ مزعجٍ على المسير كل يومٍ تحت وهج الشمس بحمارٍ أشبه بالأموت ليشتري الأدوات المعطلة؟ ولم أبرئه إلا حين استشهد في الحرب، وهو على حماره أيضًا يجمع الحطب.

لم تكن النسوة يجتمعن صباحًا لاحتساء القهوة سويًا، فقد كانت الزيارات بيننا رسمية وبموعدٍ مسبق. على خلاف أيام الحرب، حين تمازجنا ببعضنا بطريقة يصعب فصلنا. أصبحنا نمارس طقوس الجسد الواحد، نحتسي الكافيين سويًا، وعند حدوث قصفٍ قريب نفرّ هلعًا إلى بيتٍ يقع على اللفة لنطمئن بعضنا، ونهمس خلسة عن أمرٍ أمنيّ يُحظر تداوله علنًا.

أما الخبز فكان موعده ثابتًا ومكانه معروفًا. يُشعل الفرن من الصباح حتى العصر، والأولوية لمن سبق كي لا يختمر العجين أكثر من اللازم فيتشقق الخبز. كانت تلك طعنة في كبرياء صاحبة العجين، وأمرًا يدعو للهمز واللمز.

كنا نجلس سويًا رجالًا ونساءً، نتبادل الأحاديث وتعلو الضحكات، ونأكل من خبز بعضنا البعض، وقد نطبخ معًا توفيرًا للحطب. أصبحنا عائلةً واحدة، لا مواعيد للزيارة ولا قيود. ندخل على بعضنا كما يدخل الأهل على بيوتهم، نتبادل البهارات والأخبار عن ابن فلان الذي أصبح يملك المال الوفير فجأة.

أدركت حينها أن الحارة التي سكنتها لسنواتٍ طويلة تحب الغناء والموسيقى، وتنتاب أهلها حالةٌ من السيموفوليا عند سماعها. جارنا اعتاد بعد كل فجرٍ وقبل بزوغ الشمس أن يسمع أغاني جورج وسوف وفيروز بصوتٍ عالٍ، حتى أصبحت عادةً جماعية، وإرثًا خاصًا بنا. وجدت نفسي كل صباحٍ أنتظر الأغاني من سماعته هو، لا من سماعتي أنا، بعدما كنت أظنني الوحيدة التي تحبها وتخفيها بخجلٍ وصوتٍ لا يكاد يُسمع.

في إحدى ليالي الحرب دار الحديث حول النكبة، وكيف تبدلت أولوياتنا من استعادة الأرض المسلوبة شرقًا إلى استرجاع محور نتساريم، الذي لم نعرفه – نحن الجيل الجديد – إلا كحاجزٍ للشرطة لا كثكنةٍ عسكريةٍ تبتلع من يقترب منها. قلت لهم إنني أنتمي إلى غزة أكثر من موطن أجدادي، وإن شعوري تجاه أرضهم حنينٌ يتوجب عليّ الشعور به، أما غزة فهي مكاني الذي أبصرت النور فيه، وأرضي التي خطوت أولى خطواتي عليها.

احتضنت أولى نجاحاتي وخيباتي، تشربت دموعي وأنبتت بها أزهارًا هرستها دبابة “النمر”. كانت مدينتي التي لم تعرف سوى الحبّ يومًا، تركض إليّ هاربةً من الحروب التي تخيفها ومن شبح الموت الذي يسرق النوم من عينيها، فتسهر معي كل ليلةٍ تبثني هواجسها وأحاديثها عن خوفي من الفراق والحب الذي أرّقني.

كانت أمًا تحتضن أبناءها ولا تكترث بنفسها، وابنةً بريئة تحمل دميتها راكضةً خلف بائع الحلوى، وراهبةً زهدت في متاع الدنيا ووهبت نفسها لإله الحياة. حملت معاني الكمال والتناقض معًا. منحتنا حبًا فعشنا، ألمًا فقبلنا، أملًا فواصلنا، وحزنًا فبكينا. علمتنا كيف نتعايش مع اللاشيء، ونتكيف مع كل شيء، كيف نصمت ولا نتذمر، ونجعل غير المألوف أمرًا مستساغًا كأننا نعرفه منذ سنين. علمتنا كيف نراوغ الموت بين أزقة الحياة، ونستهزئ بالنصيب وكأنه ليس صاحب القرار في مصيرنا.

علّمتنا أن الوطن ليس أرضًا كـ”دراكولا” تتعطش لدمائنا وتكبر مساحتها كلما سقطنا عليها قتلى، بل أرضٌ عليها بيتٌ يؤوينا. لأجل كل هذا أحببتُ غزة، فهي مني وأنا منها. أنتمي إليها كما لو أنها عائلتي الصغيرة، أحن إليها وأنا بها، وأشتاق إليها وأنا فيها. لا أتصور صباحًا بدونها، فكيف بعامين وأنا أستيقظ على جراحها التي لا تندمل؟

لم تكن قناعاتي اعتيادية، فقد خرجت عن النص الذي نشأنا عليه: أن نحب ونموت في سبيل أرضٍ لم نرها يومًا، ونفاضلها على أرضٍ احتضنتنا منذ أن كنا نُطفًا. لا أحمل لها كرهًا ولا لوْمًا، وأتوق لرؤيتها يومًا ما، ولكني لا أرغب أن تكون غزة جسرًا للوصول إليها.

أكثر ما أشتاق لرؤيته هو يافا، وأحب بحر غزة لأنه يشكّل همزة وصلٍ بينها وبين حبيبتي البعيدة.

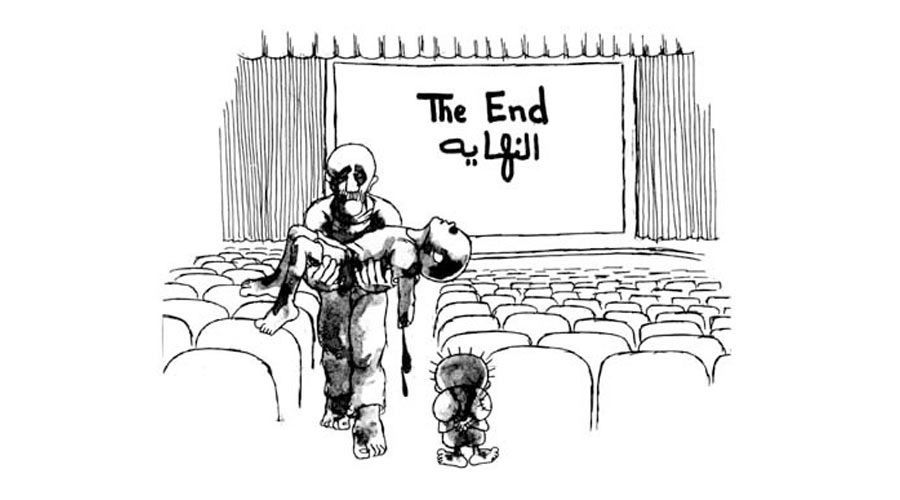

استطاعت الحرب أن تحفر فينا ندوبًا لا تمحى، فمنحتنا شعورًا بالعجز أمام أدواتها، وابتزتنا بمعادلة الحياة مقابل الوطن. خرجنا منها منهكين نعاني الأمرّ في سبيل الأبسط، ولأجل هذا نبالغ في الحزن طلبًا للخلاص منه. نجتمع نحن “أهل الحارة” ونتذكر غزة القديمة، نسترق من الماضي دفئًا لحظيًا يمنحنا شعورًا بالأمان، ويذكرنا كم نحن متشابهون رغم اختلاف أصولنا وأعراقنا.

غزة، تلك المدينة المنكوبة، استطاعت أن تجمعنا، وأن تغرس فينا رغبةً ملحّة للحياة حتى نعود يومًا إلى بلادٍ بين الجبال، ونتحرر من لقب “لاجئ” الذي لم يتوقف يومًا عن اضطهادنا.

إلى ذلك الحين، سنبقى نحن سكان هذه الحارة الصغيرة نعيش سويًا ونحلم بالحياة الأفضل.