د.رشا الفوال

مقدمة لا بد منها:

النظر إلى الإبداع كشكل من أشكال النشاط الإنسانى يعنى ضرورة الاعتراف بالطبيعة النفسية للمبدع، ذلك أن الدراسة النفسية للعمل الأدبى تتعامل مع المواد المستفادة فى مجال الوعى، وأثناء الصدمات العاطفية، فما يقوله الشاعر فى الغالب أبعد ما يكون عن الوضوح، لكن حدس الدارس يمكنه من تسليط الضوء على الأشياء غير المعلومة والسرية فى القصائد.

ذلك الغموض الذى يكتنف الديوان يجعلنا ندرك أن ثمة خبرات شخصية على مستوى عال تقف وراء القصائد؛ فكل ما يصدر عن الشاعر له دلالة ومعنى حتى وإن صعب فهمه(1)، لذلك نهتم هنا فى دراسة الديوان بمحاولة فهم الأحداث الشاقة من أجل تفسير العلاقة المفترضة بين الإبداع والمعاناة؛ فالإبداع وفقًا لأنصار الاتجاه الإنسانى فى علم النفس هو وسيلة المبدع لاكتشاف (ذاته) والتعبير عنها(2).

فى هذا الإطار لفهم دور الإبداع فى تحقيق الذات كما أشار كارل روجرز؛ فإن الفرد يبدع لإرضاء ذاته(3) كما أن حركة المبدع فى الأساس تكون فى اتجاه التوافق، كذلك أشار مصطفى سويف إلى أن الحاجة الأساسية المحركة للإبداع عمومًا هى ما يعرف اصطلاحًا بــــ(الحاجة إلى النحن)(4).

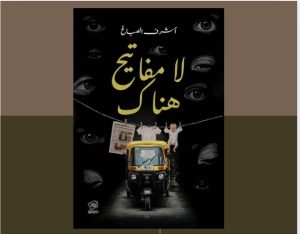

سمير درويش، شاعر مصرى من جيل الثمانينيات أصدر تسعة عشر ديوانًا شعريًا، كما أصدر ثلاث روايات وكتابان سياسيان، وله العديد من المقالات الثقافية فى تجديد الخطاب الدينى، كما تُرجمت جميع دواوينه إلى الإنجليزية وتُرجمت بعض قصائده إلى الألمانية. في الدراسة الحالية نتناول بالفهم والتحليل ديوانه: “ثائر مثل غاندى.. زاهد كيجفارا”، الصادر عن دار بتانة للنشر، عام 2018.

الشاعر في قصائد الديوان يسلك بمرونة (كبعد إدراكى) محاولًا التغاضي عن التعقيد الاجتماعى من خلال تبادلية الموقف والوساطة الرمزية -التى تسمح له مؤقتًا بالابتعاد عن تجربته الملموسة من خلال تصور تجارب الآخرين- فيقول: “خاصة أن اللبؤات يصرخن أحيانًا لمجرد إرضاء الأسود”، ويقول: “باعة الشاى أغبياء لأنهم لا يقرأون رسائل سيدات الطبقة المتوسطة فى مواعيدهن الأولى”، ويقول: “لأنهم أتقياء لا يقترفون ذنوبًا سوى أنهم يتلصصون من الأعين السحرية”، ويقول: “الفتارين الزجاجية قد تكون بيوتًا لعاشقات مهزومات”.

ونراه في قصائد أخرى متجهًا نحو استكشاف مساحات مشتركة بينه وبين (الآخر) من خلال استدعاء العديد من الشخصيات، فيقول: “الشعراء يروحون إلى حتوفهم فرادى بمحض إرادتهم”، ويقول: “كأننى أكتب سيرة شعبية سيخلدها المنشدون”، ويقول: “أريد أن أذهب للموت كنبى يبلغ رسالة سماوية”، و”كأننى جيش من الملائكة الأبرار”.

أولًا: الاعتقادات السلبية عن الذات والعالم

“العالم صار غرفتى الأثيرة التى أقابل فيها ذاتى”..

هذا هو عالم الشاعر الذى يدرك معناه من خلال (اليقظة) التى يمارسها كوسيلة للحفاظ على التركيز، هذه اليقظة يمكننا تناولها من خلال:

أولًا: الذهن المعرفى، ثانيًا: الذهن النفسى (الوعى العام والاهتمام) وما يعكسه لنا من مقاربة شرقية بوذية إلى الذهن بما فى ذلك ممارسة التأمل وإدراك اللحظة الراهنه (قوة الآن)، وكذلك الانتباه إلى التفاصيل فيقول: “صرت أمشى بالشوارع كثيرًا/ بحثًا عن لحظة تشبهنى”، فالحياة بالنسبة له بلا جدوى؛ دلالة ذلك أنه قابع فى وحدته ولديه: “أولاد متغطرسون على الجانب الآخر من الكرة”. كما أن: “الحياة تقريبًا لا تُعلم النساء قوانينها الأولى”، تلك الحياة التى تهب التعاليم فقط، والتى تحول دون الاستمتاع فيقول: “جسدها الأبيض يبدو متمترسًا خلف التعاليم التى تتربى عليها النساء عندنا”، ويقول: “تأوهات النساء اللاتى يتصنعنها غالبًا”.

ولأن مواجهة الاختلاف هى الشرط الأساسى للحياة فى العالم ومصدر أساسي من مصادر الإبداع؛ فالشاعر مضطر للتفريق بين (الذات) و(الآخر)، وبين (الحقائق) و(الرموز)، وبين (الماضى) و(الحاضر) و(المستقبل)، ربما لذلك نرى في القصائد ارتباط (الوجدانات السلبية) بسمة (العصابية) بما فيها من قلق واكتئاب وعدائية؛ يبرر ذلك التخمين أن هناك أربعة محددات لمعتقداتنا عن كفاءة ذواتنا تتمثل فى: إنجازات الأداء الفعلى، والخبرة بالمشاهدة، والإقناع اللفظى، والاستثارة الانفعالية؛ هذا وتعد إنجازات الأداء الفعلى أكثر المحددات السابق ذكرها أهمية، حيث يكتسب الأفراد من خلال الخبرة معرفتهم عما يجيدون وعما يمثل نقاط ضعف بالنسبة لهم، عن كفاءاتهم، عن حدودهم، أما الخبرة بالمشاهدة فتجعلنا قادرين على ملاحظة نجاحات واخفاقات الآخرين(5).

وتبعًا للتحليل النفسي فإن الصراعات التى توجد بين رغبتين، أو بين رغبة وخوف هى عناصر مهمة لحياة اللاشعور(6)، فجوهر القصائد يتمثل فى (الصراع) بين رغبة من ناحية وتهديد بالعقاب أو بآلام مصاحبة للتعبير عنها من ناحية أخرى. بمعنى أن (الصراع في القصائد كامن بين الرغبات الغريزية للهو من ناحية والتهديد بالعقاب من الأنا الأعلى -فى شكل الشعور بالذنب أو العقاب من الجماعة السيكولوجية- من ناحية أخرى).

مع ذلك نرى أن فرط اليقظة ساعد الشاعر على البُعد عن الانشغال بالماضى (الندم)، أو المستقبل (التوقع)، لأن (الوعى) مرتكز فقط على (الذات)، ومن أجل تسهيل بيئة مواتية للوعى يجب مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالتدابير الأخلاقية خاصة فى مجتمعاتنا الشرقية، هنا تتضح قيمة الذهن اليقظ فى قدرة الشاعر على عرض رؤيته للعالم؛ ففى القصائد نرى أعضاء الحس المختلفة وقدرتها على استشعار وجود المثيرات البيئية وخصائصها المتعلقة بها من خلال الضوء والصوت والرائحة والمذاق والاحتكاك المباشر، هذة الاحساسات قام الشاعر بترجمتها إلى خبرات من الممكن أن تشكل لاحقًا نقطة مرجعية للسلوك.

نجد أيضًا الفعل الجسدى التلقائى والمفاجئ، ونجد الخطوات المحسوبة التى يتم الإعداد لها، فالشاعر يعرض لنا لوحة كبيرة ملونة بألوان زاهية وكلمات مكتوبة وأسئلة مثيرة للاهتمام، كما يعرض التباين فى نغمات الأصوات وانفعالات الوجوه، ويتقن التعبير عن البيئة المادية (الإضاءة- الأثاث)، لتصبح المدركات الحسية (الذوقية- اللمسية- السمعية- البصرية) من عوامل الانتباه الذاتية (الداخلية)، والحالات الانفعالية والمزاجية التى يمر بها الشاعر أكثر عقلانية(7)، بالتالى لا يتمكن من فهم المواقف على نحو موضوعى، كما أنه يجد صعوبة فى عملية إدراك مدى التشابه بينه وبين الآخرين؛ لأنه أيضًا (يراقبهم ويتلصص عليهم) فيقول: “كنت أرسم خريطة لتعرجات جسمها/ وأراقب بياضًا شرسًا”، ويقول: “قادرًا على مراقبة تقلصات وجنتيها”.

هذا ويسعى الشاعر فى معظم قصائد الديوان إلى تعميم سماته النفسية فيقول: “الشعراء يتوقون إلى مشاهدة الكون من جوانب معتمة أخرى”(8)، ربما لأن شخصية الشاعر التسلطية تتسم بالشك والرغبة فى السيطرة، تلك الرغبة “المتأججة التى يفشل الجسد غالبًا فى اشباعها”، والاهتمام بالجنس، فنراه “يصطاد الإشارات العارية بالذات”(9).

ثانيًا: الدور المحورى للوجدان ودفاعات الأنا

الانفعالات الأساسية فى قصائد الديوان تدل على أن ما يفعله الشاعر مثير للاهتمام (من وجهة نظره)، كما أن لدية احساسًا بالذنب (فيشعر أنه يجب أن يلام على شىء ما)، ولذلك نرى دفاعات الأنا Ego Defenses التى تحدث عند إدراكه للأحداث على أنها مرهقة ومهددة لحياته، لا غرابة في ذلك؛ لأن الوجدانات السلبية (العصابية) ترتبط بالمشقة النفسية الناتجة -ربما- عن قمع الأفكار المثيرة والمسؤوله عن استمرارية الاستجابات الانفعالية التى قد تظهر فى شكل افتتان ما، أو الوساوس، فالعصابى لا يرى شيئًا طيبًا فى الحياة مالم يشعر أنه المسيطر، فهو دائم الحديث عن علاقاته الحميمية وإن كُنا نراها تجربة واحدة مكررة فى صور فنية مختلفة منها: تصوير المرأة وما يعتلج فى جسدها من رغبات، انتصارًا للانفعالات واللذة الجسدية الصارخة. أما عن ظاهرة (الأنا) فى الديوان فنستند لفكرة مفادها أن “الأنا هو القوة التى تنكر وجود اللاشعور وتفرض عليه (الكبت)”(10)؛ فالأنا لدى الشاعر تظهر أثناء الوحدة النفسية فيقول: “رجل وحيد يفقد شهيته تدريجيًّا”. وفى حالات الانفعال القصوى لكى تطفئ ثورة الحواس، معنى ذلك أن الانفعالات النفسية هى مفاتيح قصائد الديوان الذى ينتقل فيه الشاعر من عتمة اللذة الجسدية ليصبح كالعود المحترق، فيقول: “صرت كئيبًا” و”إننى بائس” و”كهزيمة” و”شاعرًا مهزومًا”.

1- اللذة والواقع وعقدة الذنب:

إذا افترضنا أن القلق الأخلاقى الذى سبب الشعور بالذنب يدفع الشاعر للبحث عن اللذة ومحاولة تجنب الآلام التي تتمثل له فى ذكريات الماضى والتى لا يريد على المستوى (الشعورى) أن يستدعيها فيقول: “لا أستدعى وجهك/ ولا الصور التى فى خزانتى”. ولأن (مبدأ اللذة) يعتبر نزعة فطرية تحدد الأسلوب الذى يُخفض به الإنسان توتراته النفسية، و(مبدأ الواقع) مكتسب يعنى أن الإنسان عليه أن يؤجل لذاته العاجلة من أجل لذة أخرى آجلة، وعقدة الذنب عبارة عن استعداد لا شعورى يؤثر فى التفكير والسلوك، ومجموعة من الانفعالات المكبوته الناتجة من خبرات ذات شحنة وجدانية؛ لذلك نجد في القصائد أن هذة الشحنات تلاحق صاحبها حيثما حل لأنها تعوى كالذئاب فى كهوف نفسه(11)، فالمفارقة التي أوجدها الشاعر تؤكد على الصراع القائم الذى يجعله رمزًا للتمرد على الواقع من خلال انتقاله بين أدوار (الجانى- الضحية)، هُنا يُحسن الشاعر توظيف (الإزدواج الرمزى) بين الموسيقى والفراغ، فيقول: “موسيقى جنائزية/ تابوت فارغ” و”لوحات زيتية تغطى وجعًا قديمًا/ ألحان هائمة فى الفراغ “.

كما نراه يستدعى شخصيات رمزية وجد فيها القدرة على النهوض بواقعه، حتى لو كان هذا النهوض (مؤقتًا)، ليكشف لنا الحياة المؤلمة التى تظهر فى تشكيل القصائد ذات الطابع الحزين، والتى أسقط دلالتها على (ذاته)، فيقول “كنبى يبلغ رسالة سماوية” و”كأننى جيش من الملائكة الأبرار” و”ثائرًا مثل غاندى/ أو زاهدًا كيجفارا أو عبقريًا كسارتر”.

2- عتبة التحمل والعزلة

عتبة التحمل هى التى تكوِّن الحدود الفارقة بين الأفراد فى تحمل أثقال الحياة؛ فكل عصابى يحدد مقدار تواصله مع المواقف التى تمر به؛ لذلك نراه ينكمش بعيدًا عن الآخر؛ في القصائد تتأرجح ذات الشاعر بين الاندماج النفسى مع (الآخر) وبين النفور منه واللجوء إلى العزلة والانغلاق على (الذات) التى إذا أتيحت لها فرصة السيطرة على هذا (الآخر) فإن لها أسلوبًا يعتمد على العدوان، اتضح ذلك في سيادة الأفعال المضارعة مثل: “أشترط/ أراقب/ أقهرها/ أحس”، وقوله: “لست طيبًا مثل أبى لأعشق امرأة واحدة”، ويقول: “لكننى سأظل أقهرها”، ويقول: “سيكون على حواسها جميعًا أن تصرخ كقطة مقهورة”.

ولأن المعنى الذى يقصده أبعد من هذة الكلمات؛ فعلينا أن نتوصل إليه عبر الحدس وقراءة ما بين السطور، التي نتوصل من خلالها لإدراك التفاعلات المعقدة جدًّا بين (عدوان) الشاعر وإحساسه بالغضب أو (عزلته) وشعوره بالذنب، إذ يبدو أن العناصر الأساسية فى تعبيره عن غضبه تتمثل فى أوهام العدوان، والخيال الإبداعى، فالشاعر يغضب عندما يكون مشوَّشًا، محبطًا، مجروحًا، عاجزًا، مرفوضًا، ويتم التعبير عن هذا الغضب بطريقتين:

أولًا: الانسحاب، عندما يقول: “أريد أن أستمتع بوحدتى”، كأنه يدرك الوحدة كخلاص من صراعاته، فهو على حد قوله أسير غرفته، فيقول: “قولوا كان فتًى منعزلًا”، “كشجرة عارية/ فى الشتاء”. العزلة أمر ضرورى إذن من أجل التركيز على (الذات) الداخلية.

ثانيًا: العدوان، عندما يقول: “أحب أن أبدو هادئًا قبل لحظة الهجوم”. هذا الانشقاق الداخلى يُعدُّ انعكاسًا لشخصية الشاعر؛ فالأحداث لا تذهب إلى ما يريد، والعزلة مؤشر لمرحلة اكتئابية تأتى مع الحزن المرتبط بالقلق، إلا أن الشاعر عن طريق الوعى والتأمل والكتابة عن التفاصيل يتبنى -شيئًا فشيئًا- حالة من التماسك النفسى، فيصبح الفراغ نوعًا من الوجود المطلق الذى يجعل الكمال ممكنًا، وهو ما يمكن أن نشير إليه بـــ(اللامبالاة)، فيقول: “كأننى باب مغلق على فراغ”، ذلك أن الفراغ هو الذى يسمح بملء الفراغ أو ما يطلق عليه (التوتر المثمر). يقول أيضًا: “لأننى الشاعر الوحيد الذى يظل قابضًا على الفراغ خلف باب مغلق”.

ثالثًا: صورة المرأة فى قصائد الديوان

المرأة تمثل دورها البارز فى حركة القصائد، وتبدو صورتها أكثر واقعية؛ فالشاعر يصور النساء أحيانًا بلا إرادة، فالمرأة إما مقهورة من قبل الظروف الاجتماعية: “كقطة مقهورة” و”كسمكة سالمون على النار”، أو مقموعة مجبرة حتى فى التعبير عن مشاعرها: “اللبؤات يصرخن أحيانًا لمجرد إرضاء الأسود”. لذا نراه يسجل اعتراضه على الواقع المُعاش من خلال صورة المرأة التى لا حقوق لها، مع ملاحظة أن وجود المرأة في القصائد يعنى استمرارية الصراع بين الموت والحياة، و(الثورات الحسية) خير دليل على ذلك؛ فوجود اللذة الحسية -حتى وإن كانت (مؤقته)- يصل بالصراع النفسى إلى القمة.

ربما لذلك تجلت صورة الشاعر الذى يعانى الركود والرتابه والعلاقات الحميمية التى تبدأ بالصراخ الذى تكرر ذكره فى الديوان، ثم الحيرة والمرارة ،ثم الوحدة النفسية التي توضح موقفًا إنسانيًا من (الرحيل النفسى). فيقول: “تاركة بعض فتنتها على الأريكة التى ستكون وحيدة دائمًا”؛ ولأن السعادة والسلام الداخلى لا يتفقان مع الإبداع(12)، يقول: “صرخاتها” و”الصراخ” و”تصرخ” و”اللبؤات يصرخن” و”لتصرخ”، فإذا نظرنا إلى الرموز في القصائد؛ لوجدنا المرأة فى صورة حيوان إما مفترس أو أليف، وكأن (العنف) و(الجنس)على نفس الدرجة من القوة، فيقول: “كقطة مقهورة” و”كقطة منزلية “و”لبؤة تلتهم فريستها” و”تتقلب كلبؤة” و”تتلوى كثعبان جائع” ” كبقرة تدور”.

ولأن الشاعر لم يكتفِ بوصف ملامح النساء وعيونهن الممتلئات بالرغبة، بل قام بوصف أفكارهن وثورة حواسهن التى تتلائم مع (العنف)؛ فهو يلقى الضوء على العادات التى تربين عليها والحدود المجتمعية التى تقهرهن؛ فصراخ المرأة فى القصائد ناتج عن العنف الموجه ضدها، وهو من وجهة نظر الشاعر عنف (مُبرر) أيضًا، لأنه يسمح بفرض دلالات معينة بوصفها مشروعة -عبر إخفاء تسلطه هو أيضًا-؛ العنف في القصائد جاء مرموزًا إليه، استخدمه الشاعر على مستوى (لا شعورى) للسيطرة على المرأة وفرض الهيمنة عليها، يمكننا اعتباره أيضًا عنفًا موجهًا ضد الحياة وقوانينها، لذلك نراه يصور لنا المرأة التى تبدو متحررة فاقدة للرغبة فيقول: “لأنها لم ترغب فى شىء أصلًا”، ولأن حياة الشاعر ذات وجه واحد يراه الناس جميعًا؛ فوجهته الأولى هى المرأة التى ينظر إليها نظرة سلبية، وصورتها فى القصائد من رموز ثورة حواسة وسخطة على المجتمع وتقاليدة.

رابعًا: الرموز الدينية فى قصائد الديوان

الشاعر يقدم لنا معتقداته الخاصة ويسجل اعتراضه على الحياة التى ترتكز على العبادات بشكل اعتيادى؛ فالتدين من وجهة نظره ناتج عن عدم الفاعلية واصطناع الإيمان، ويعتبر -أي التدين- أسلوب عاجز عن منع الناس من التدخل فى شؤون غيرهم أو مراقبتهم، مثلًا فيقول: “كما أننى لست أزهريًّا/ بحيث أفتى بتحريم العيون السحرية”، و”غالبًا لأنهم أتقياء قريبون من الله/ لايقترفون ذنوبًا/ سوى أنهم يتلصصون من فرجات الأبواب والأعين السحرية”. فهو يرى أن رؤى القديسين ليست أكثر من أحلام يأولها الناس دينيًّا، فيقول: “قولى لله فى صلاتك الأولى أن يجذب خط الاستواء للأسفل”. كما أنه يرصد لنا حالة (الانفصام) بين الدين كجوهر وبين الاهتمام به كشكل فقط ليكمل الصورة الاجتماعية لما يعتقده، يقول: “أحب تجعيد الملاءات إثر الثورات الكبرى”ن ويقول: “لكننى أحببتك أكثر بينما الأجساد متجاورة فى المساجد تصلي التراويح”؛ ولأن الأديان تهتم بالورع لم تجد ثورات الشاعر الحسية مكانًا فيه، بالتالي فمفردة (الزهد) في عنوان الديوان دالة على العواطف الجامحة الناتجة عن القوة الجنسية وعدم القدرة على تصريفها (فالدين ليس أكثر من سوء ترجمة للشعور الجنسى)، أو الاندفاع نحو فعل جنسى يعقبه رد فعل عكسي تمامًا، فيقول: “لا أذكر متى كان عريك ثقيلًا/ ربما فى الركعتين الأخيرتين/ وربما كانتا فى صلاة الفجر”.

خامسًا: التعايش مع المشقة وآليات الدفاع

“لست مسئولًا عن تجاور فتحات الشبابيك، ولا عن حاجة الجيران للتلصص”..

من خلال قراءة القصائد نلاحظ أن الشاعر لديه شعور ما بالتوجس والتوتر؛ فيسعى إلى مواجهة المواقف الضاغطة من خلال (التعايش الانفعالى Emotional Coping)، وتبني أساليب دفاعية مثل: الإنكار والتجنب والتعويض والتبرير لخلق نوع من التوافق مع ذاته، ولتخفيف حدة التوتر النفسى إزاء مواقف الصراع؛ هذة الأساليب الدفاعية وظيفتها الأساسية هى وقايته من معرفة عيوبه من ناحية، ووقايته من الآلام النفسية التى تأتيه من الآخرين من ناحية أخرى.

فالمبدع يتعرض لعديد من (مثيرات المشقة)، بعضها داخلى المنشأ نتيجة حالتة النفسية، فيقول: “الدموع تسكن خلف حنجرتى ولا تجد متسعًا من الوقت لتنزل بأمان”. وخصاله المتفردة مثل حساسيته للمشكلات فيقول: “ملولٌ أنا بطبيعتى”، وحبه للاستطلاع. وبعضها (خارجى) المنشأ نتيجة التفاعل مع الآخر، وتباين قيمه عن قيم المحيطين به، وعدم الرضا عن واقعه المعاش، فيقول: “نريد أرصفة دون إشغالات، وأشجارًا ومقاعد حجرية، وصيفًا أقل حرارة، ونساءً لا يغطين رؤوسهن، وموظفين يغسلون أسنانهم فى الصباح. ونريد أن نقبل حبيباتنا فى محطات المترو”(13). كما يعانى من مشقة الرفض الاجتماعى وصراع الأدوار التى عليه أداؤها مثل دوره كأب أو كزوج، فيقول: “لا أحب أن أكون زوجًا” و”لست زوجًا مثاليًّا”. أو ككاتب (هنا لا ننسى المشقة الناجمة عن ممارسة العملية الإبداعية نفسها)، فالنشاط الإبداعى فى حد ذاته مصدر لكثير من مظاهر التوتر والقلق، فيقول: “كل حرف يأخذ لبنة من أسباب وجودى”.

ويمكننا الآن أن نتناول الأساليب الدفاعية:

أولًا: آلية التعويض

لجأ إليها الشاعر ليتمكن من الإحساس بالتكامل والاستقرار، فإذا سلطنا الضوء على عملية الإبداع لوجدنا أنها تمثل عالمًا يستعيض به الشاعر عن رغبته الحقيقية التى يخفيها، فيقول “صرت كئيبًا ومتصالحًا أكثر كى أسمى الاستسلام “نزقًا””. ويقول: “أنظف ذاكرتى حتى لا يعلق بها ما لا أحب/ وأننى عالق بين مشاهد صغيرة وعفوية بالكامل لا تجعلنى حرًّا كما أريد”.

ثانيًا: آلية التبرير

ترمى هذة الآلية إلى محافظة الشاعر على احترامه لـ(ذاته)، وتجنبه الشعور بالإثم من خلال إيصال (الأنا) لحالة من الارتياح (المؤقت)، فيقول: “حتى أننى صرت كئيبًا ومتصالحًا أكثر”، ومن صور التبرير: تحقير الهدف فيقول: “لست أزهريًّا بحيث أفتى بتحريم العيون السحرية”، ويقول “قبلة ستجعلها تنسى ما قالته لأنه ليس مهمًا فى الأساس”. ويقول: “من ذا يتوقع أنها ستنهار بعد دقيقتين اثنتين؟”. واتهام (الآخر)، فيقول: “التى يضعها الجيران فى مواجهة بابى”، محققًا من وراء ذلك وظائف لها دلالات نفسية، منها ما يتعلق بجماليات القصائد فيقول: “الحب لا يناسب شاعرًا مهزومًا”، فالشاعر هنا لم يعد بشىء ولم يُقبل على فعل التلامس لأن المرأة التى قابلته قبل موته (الرمزى) “لم ترغب فى شىء اصلًا”.

ثالثًا: آلية الإنكار

هى آلية تُدافع بها (الأنا) عن نفسها للحماية من (الآخر) ومواقفه غير المقبولة، بأن ترفض إدراك هذة المواقف وتمتنع عن أخذها بعين الاعتبار. فيقول الشاعر: “لأنها لم ترغب فى شىء أصلًا” و”لن يراها مهرة” و”لن يتقمص دور فارس” و”لن تتقلب كلبؤة” و”لن تقول كلامًا سافلًا”. ونرى تناقضات الوجدان فى قوله: “لم أقل أننى بائس” و”يهاجمنى الصداع دون سبب واضح ونوبات بكاء مباغته” و”هياج جنسى مؤقت”. ونرى أيضًا تقلباته النفسية فى الاعتراف بما يطرأ على وجدانه من انفعالات، فيقول: “اعتدت الأصوات الخافته التى تهمس لى” وأسمع “وشيش وهسيس وتنفس لا أعرف مصدره”. ثم يعود مرة أخرى لإنكار معاناته، فيقول “لا أعانى من هلاوس سمعية”. وأيضًا يقول: “لا تشغلنى الوجوه التى تحيطنى”. ثم يقول: “لأننى أعرف طبائع الجيران”.

4_ آلية التجنب وعلاقتها بالرهاب الاجتماعى

الرهاب الاجتماعى Social Phobia يعنى الخوف من الوقوع تحت ملاحظة (الآخر)، مما يؤدى إلى الانغلاق على (الذات) وتجنب المواقف الاجتماعية، وعادة ما يصاحب ذلك تقييم ذاتى منخفض وخوف من الغد، وهو ناتج عن تحويل الصراع إلى مواقف خارجية (رمزية)(14) فنرى الشاعر يقول: “لا أعرف أسماء جيراننا/ لكننى أعرف أنهم -وأنهن- يتلصصون على” و”يتلصصون عليَّ”، و”الأشياءعن عيون المراقبين خلف النوافذ”. ويقول: “العيون مغروسة عند النواصى”، ويقول: “أخطو خارج جسدى بحسابات معقدة”. ويقول: “أحب الشوارع خالية من الضجيج”. ولذلك يفضل “الاختباء من فضول الشبابيك”، ويؤكد للمتلقى أنه فى حالة ابتعاد دائم عن كل ما يزيد من حدة توتره، فيقول: “لتشغلنى الوجوه التى تحيطنى” و”أمرر الثوانى خلف بعضها ليضيع العمر”، ويرجع ذلك التجنب والاختباء لمتابعة الآخرين له ومراقبته، فيقول”أشترط أن تكتم صرخاتها كى لانستفز الجيران”. ويقول “يتلصصون عليَّ لأنهم يهتمون بالتفاصيل التى أهملها عادة”.

خاتمة:

في الديوان الحالي، وجدنا أن المعاناة التي صاحبت الكتابة، تم التعبير عنها من خلال الحواس فى صورتها الغريزية البدائية، ساعد ذلك على إبراز طاقة الشاعر التشكيلية وخبراته الجمالية، فكان مفتاح الديوان دالًّا على فهم الشاعر للحياة وإدراكه لطبيعة العلاقات بين (الذات) و(الآخر)، فيقول: “إلى الوجوه المتعددة التى تمر دون أن تترك أثرًا/ أو كلمة يمكن أن يتذكرها أحد لاحقًا/ أو كيف تكتب شعرًا عن امرأة عادية”.

التجربة الإبداعية في كتابة القصائد تجاوزت الواقع إلى آفاق إنسانية رحبة متشابكة من خلال ارتباطها بوجدان الشاعر التأملى؛ لذلك كان البُعد السيكولوجى فى قصائد الديوان ملهمًا فى استكشاف مجاهدة الشاعر لتطويع اللغة من أجل الرصد الانفعالى للمعانى، فالمعنى فى الشِعر له طابعه الخاص الذى يُعد رؤية كلية تتجاوز الجزئى فنراه يستكشف حقائق باطنية كامنة، كما أن لغة الشاعر تضافر فيها البعدان الرمزى والانفعالى، ذلك من خلال استقبال المنبهات الخارجية وفهمها، ثم تدخُّل الخيال لتحرير تلك الانفعالات ومنحها الطابع الرمزى أحيانًا باعتبار النشاط الإبداعى يهدف إلى تغيير الواقع.

——

الهوامش:

1- سوسن شاكر مجيد (2015)، “اضطرابات الشخصية (أنماطها- قياسها)، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط2.

2- هبة أبو النيل، وأيمن عامر (2006)، “الإبداع كاستعداد وعلاقته بالمشقة والاضطرابات النفسجسمية”، مجلة دراسات عربية، مصر، مج 5، ع2.

3- شاكر عبد الحميد (1995)، “الأسلوب والإبداع”، مجلة كلية الآداب، مج55، ع2، ص138.

4- مصطفى سويف (1981)، “الأسس النفسية للإبداع الفنى (فى الشعر خاصة)”، دار المعارف، القاهرة.

5- Banadura، A (1977). Seif-efficacy To a Unified Theory Of Behavioral Change Psychologist، 37.

6- Shevrin، H. (1992) Subliminal Perception Memory And Consciousness: Cognitive. And Dynamic Perspectives. In. R. F. Bomsein&T. S Pittman (Eds)، Perception Without a Wareness (pp123-142) New York: Guilford.

7- Kagan. J، & Segal، J. (1998) Psychology: An Introduction. (8،ed). Itarcourt press، N.Y.

8- عماد عبد الرحيم زغلول، وعلى فالح الهنداوى، (2014)، “مدخل الى علم النفس”، دار الكتاب الجامعى، الإمارات العربية المتحدة، ط8.

9- عبد الرحمن عدس، ونايفه قطامى (2000)، “مبادىء علم النفس”، دار الفكر العربى للطباعة، عمان، الأردن، ط1.

10- سيجموند فرويد (1952)، “محاضرات تمهيدية فى التحليل النفسى”، ترجمة: أحمد عزت راجح، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ص420.

11- محمد شحاته ربيع، (2013)، “علم نفس الشخصية”، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.

12- سلوى سلامة (2005)، “نوعية الحياة لدى المبدعين”، رسالة دكتوراة، كلية الآداب جامعة عين شمس.

13- سامى الدروبى (1981)، “علم النفس والأدب”، منشورات جماعة علم النفس التكاملي، دار المعارف، القاهرة، ص227.

14- رأفت السيد عسكر (2004)، “علم النفس الاكلينكى: التشخيص والتنبؤ”، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ص180.