ممدوح فرّاج النّابي

“عندما تفشل الآلة العسكرية

في احتلال الرُّوح“

لا جدال على الأهمية القصوى للصّمت كقيمة في حياتنا، فكما يقول “توماس كارليل” (1795 – 1881) إنّ «الصّمتَ أكثرُ فصاحةً من الكلمات». وفي الأمثال العربيّة تعلو / تُثَمَّن قيمة الصّمت على الكلام فـ”إذا كان الكلام من فضة فإن الصّمت من ذهب“، وهو الأمر الذي يتكرّر في الأمثال العالميّة على نحو مُختلِف، وإن كان يُوحي بنفس المعنى فيُقال “الفمُ المُطبق لا يدخلُه الذبابُ“. وفي الحديث الشّريف، ثمّة إلحاح على الالتزام بفضيلة الصّمت، فخُصَّ الصّمت بأكثر من ثمانية وستين حديثًا، ومن الرّائج منها: “… مَن صمت نجا“، و”…فليقل خيرًا أو ليصمت“، و”إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه” إلخ….

وجاء في أوصاف الرّسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنّه كان صموتًا، حتى أن السّيدة عائشة – رضى الله عنها – تروي “أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادّ لأَحْصَاهُ” في إشارة لقلة كلامه، فهدى النبي كان الصّمت كما روى عنه “عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: “نَعَمْ، وَكَانَ طَوِيلَ الصَّمْتِ، قَلِيلَ الضَّحِكِ…”. وغيرها كثير من أحاديث ومواقف تدعو إلى حفظ اللّسان.

كما تباينت مواقف الفلاسفة من قيمة الصمت، فسقراط يُعلي من قيمة الكلام فيقول: “تحدث لكي أراك“، وبالمثل أفلاطون في محاوراته يُعلي من شأن الحوار والبوح لتقويم المفاهيم وتثقيف العقول، في حين تجعل الفلسفة البوذية والجينية “من الصمت رياضة للذهن ومصفاة للنفس ونافذة للتأمل”. أما في الفلسفة المعاصرة فالفيلسوف الألماني “مارتن هيدجر” (1889- 1976) يشير إلى حديث الأنا للذات الصامتة وكلام الأنا مع الآخر للتعبير عن وجود الأنا الحرة الواعية (فالوعي وليد الصمت والتأمل والكلام وليد الحرية والقدرة على البوح).

وهناك ترددات كثيرة في الشعر العربي – أيضًا – تميل إلى هذا الترجيح: فالقاضي الفاضل يقول:

لسانُ المرءِ ينبئُ عن حِجاهُ وعي المرءِ يسترُهُ السكوتُ

ـ أما نزار قباني (1923 -1998) فهو يقرن الصّمت بالبلاغة عندما يقول موجِّهًا خطابه إلى امرأة تتأمّل سحر كلامته:

“هل تسمعين أشواقي عندما أكون صامتًا؟

إنّ الصّمت يا سيّدتي هو أقوى أسلحتي..

هل شعرتِ بروعة الأشياء التي أقولها عندما لا أقول شيئاً؟“

ومرة ثانية يُعطي نزار قباني الصّمت قدرةً على تصوير الحال، فيقول:

- “عبثا نهرب..

- من سعة الصّمت إلى ضِيق الكَلام..

- ثمّ نعلق بين فكرتين انقطع بينهما جسر المجاز”.

فهو يرى أنَّ في الصّمت سِعة تضيق حين نتكّلم. وكأنّ الكلام يُقيّد المعنى السّابح في رؤوسنا – بتعبير عمّار على حسن – في تعقيبه على الأبيات.

وإن كان أمل دنقل (1940 -1983) قَرن الصّمت بالغضب (أو الثورة) تارة كما في وصفه لحال اليمامة، وقد تبدّل حالها – بعد مقتل أبيها – فصارتْ “زهرة تتسربّل – وهي في سنوات الصّبا- بثياب الحِداد” ومن قبل كانت إن عاد:

- “تعدو على دَرَجِ القصر،

- تُمسك ساقيَّ عند نزولي..

- فأرفعها – وهي ضاحكةٌ–

- فوق ظهر الجواد

- ها هي الآن… “صامتةٌ” بعد أن حرمتها “يد الغدر” من كلمات أبيها / من ارتداء الثياب الجديدة / من أن يكون لها – ذات يوم – أخ / من أبٍ يتبسَّم في عرسها… / وتعود إليه إذا الزوجُ أغضبها..” (أمل دنقل: أقوال جديدة عن حرب البسوس)

- وتارة – أخرى – يَقرن بينه وبين السُّخرية، فصرخاته (أو وصاياه) بألّا تُصالح، كلها تذهب أدراج الريح فكما يقول:

- فما الصّلح إلّا معاهدةٌ بين ندَّينْ” لكن دون جدوى، وما أن يذكّرهم بأن الذي اغتاله “محض لص” “سرق الأرض من بين عينيَّ” دون أيّة جدوى من التنازل عن الصُّلح، فحيال هذه المفارقة التي تكشف ركونًا وإذعانًا للعدو، فإذا بـ “الصّمت يطلقُ ضحكته الساخرة!” مما يحدث وما زال– مع الأسف – إلى الآن.

وإذا كان الجاحظ مَالَ لتفضيل الكلام على الصّمت في رسالته: “تفضيل النطق على الصمت” فإن هناك العديد من الكتّاب انحازوا للصمت، فأفرد ابن عبد ربه (860م – 940م) في كتابه “العقد الفريد”، بابًا تحت عنوان: “باب في الصّمت“، واختّصه – أيضًا – ابن أبي الدنيا (838م- 894م) “كتاب الصّمت وأدب اللّسان”.

في بلاغة الصّمت

كلّ هذا – وأكثر – يدلُ على ترجيح كِفة الصّمتِ على الكلام، فكما قيل “إذا أعجبكَ الكلامُ فاصمُت“. الصَّمتُ فضيلة وقيمة، ومن ثمّ، كان كتمان السّرّ من خِصال الكِرَام. فكتمان السّرِّ أَمَانة وإفشاؤه خيانة. وقد أثنى أحدهم علي فضيلة الصمت فقال: “هو زينة بدون حلية، وهيبة بدون سلطان، وحصن بدون حائط.” ولمَّا كان للصِّمت قيمة نَشَده المتصوِّفة والزُّهاد. صمتوا عن اللّغو فهجروا الدُّنيا، ولاذوا بالصحاري والفيافي. وعندما يعجز الصُّوفي عن استيعاب التجربة يركن إلى الصّمت، وهو ما أسماه ابن عربي بـ”الخَرَس”.

يُقال “الصَّمت واحدٌ والكلام كثير“، والحقيقة – في رأيي على الأقل- أن هذا القول مُنافٍ للحقيقة، فللصمت دلالات ووجوه متعدّدة، فليس معنى الصمت القَبول، كما يُقال – ويتردّد – على نحو ما هو شائع في الأمثولات والأقوال على نحو “السُّكوت علامة الرِّضا“، وبسبب الفهم الخاطئ، زُوجت فتيات بمن لا تَطيق وَتُحِبّ، لأنّها – فقط – خشيت أن تبوح بعكس ما تظهر؛ لأن البوح تمردٌ وخروجٌ عن الأَنْساق الثّقافيّة الحاكِمة المُهيمنة والمُكبِّلَة في آنٍ معًا، وكم قبلنا – بصمتنا – أشياء وهي على غير إرادتنا (أو رغبتنا) فصارت واقعًا ملموسًا نجترُّ عذابه ليل نهار أشبه بسيزيف يحمل صخرته وعذابه!

إذن – كما تقول سيزا قاسم في دراستها عن “الأدب والصمت” – هو ثورة واعتراض ونَفْرَةٌ وَغَضبٌ أو استعلاء ويأس وازدراء وقد يكون الصَّمْتُ تَشفيّا أو شفقةً أحيانًا وغيرها من دلالات تنطوي – أو تستتر- تحت إهاب وستار الصّمت، لكنها تبوح بعكسه.

وبجملة القول، الصّمت رهبة كما هو في أماكن العبادة على اختلافها. وفي المعارك لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. لكن على مواقع السوشيال ميديا لا مجال للصمت. وكأنّ هذه الفضاءات ضدّ الصّمت، تستفزّ الصّامت بالنطق والدخول في الترند، بل وتسحبه من الوقار إلى الحقار.

- الصّمْتُ بلاغةٌ وخِطَابُ السوشيال ميديا فظاظةٌ.

- إذا كان الكلام شهوة، فإن الصّمت عِصمة وعفّة أيضًا.

- والصمت في حرم الجمال جَمالٌ، وهو ما قادني إليه إلياس فركوح رحمه الله.

الواقع الآني يستدعي مِن – بل يفرض على (أو يُلزم) – الجميع الصّمت، لكن اختار الجميع – دون أن يَطْلُبَ منهم أحد – الثرثرة والطنطنة والرّطانة الزّائدة.

في مصادفتيْن نادرتيْن ومتزامنتيْن، قادني الصّمت (أو لِنَقُلْ اللّوذَ بالصّمت إجبارًا وتأدُّبًا) إلى إلياس فركوح (1949 – 2020)، المصادفة الأولى بعد وفاته – مباشرة – حيث كنتُ أقلِّب – بالصّدفة البحتة – في مجلة “عالم الكتاب” (عدد 90/ 91 يوليو – أغسطس 2015، الإصدار الثالث: محمد شعير، وأحمد شافعي وأمير زكي)- والنظر في المجلة في حدّ ذاته يستدعي الصّمت والسُّكوت- ورأيتُ مقالته في نهاية المجلة بعنوان: قَتَلة أم قَتْلى؟

المقالة – بدون مبالغة أو تهويل – هي مقالة اللحظة الآنيّة بامتياز مع أنها مكتوبة في 2015. مقالة تطالبنا بالصّمت. لأنّنا ليس قَتْلى كما ندّعى بل قَتَلَة في واقع الأمر. فكما يتساءل بعد أن تصدَّرَ “فقهاء الظلام” – باستعارة عنوان رواية سليم بركات – أي العلماء الذين لم يثبتوا عكس هذا، السّاحة وطحلبُوا المَوْرد، وطالبونا بالارتواء. والحقيقة هم في جوهرهم “فقاء الظّلام“.

- فهل نحن، بعد ما يُقارب قرنًا كاملًا من محاولات التمدّن الصَّعبة (بمعنى البناء وفق مفهوم المواطنة) مجرد وحوش تفترس بعضها بعضًا باسم الدين؟

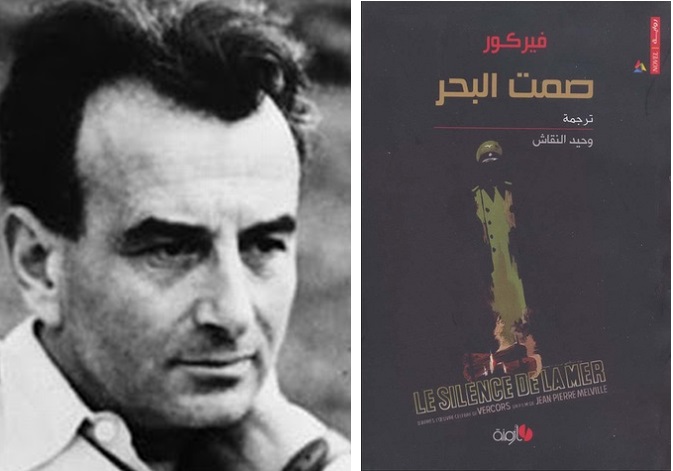

الصُّدفة الثانيّة هي أن دار نشر أزمنة – التي يمتلكها فركوح – هي التي أعادت إصدار رواية “صمت البحر” للفرنسي جان برولير، في عام 2015، واضطررت لقراءتها الآن لوذًا بالصمت، هاربًا من جعجة سيوف الحرب. وهي الرواية التي تضغ بلاغة الصمت في موضعها اللائق، حيث الصّمت يكون رديفًا للمقاومة، وقهرًا للعدو.

فالرواية بكل بساطة – ودون تخمة أو بدانة سردية وثرثرة لا طائل منها – تقول: إذا كنت تستطيع أن تحتل بالقوة ما هو مادي، فإنك مهما امتلكت من آليات وعتاد لن تمتلك أو – حتى – تهزم الرُّوح. فالرُّوح هي العدو اللّدود لكلّ الديكتاتوريات والغزاة. فالرُوح لن تموت، هي أشبه بأسطورة الانبعاث (أو طائر الفينق) التي تولد من رفاة الماضي، وتُخلق أشدّ قوةً وبأسًا مما سبق.

المقاومة بالصّمت

الرّواية صدرت عام 1942 تحت اسم مؤلف مستعار فيركور كمنشور سري، والاسم الذي اختاره المؤلف لنفسه هو اسم مقاطعة فرنسّية “فيركور” كانت إحدى قلاع المقاومة الفرنسيّة إبّان الحرب العالميّة الثانية. تعتبر الرواية – إنْ شئنا الدقة حتى مع عدد صفحاتها القليل (جاءت في 40 صفحة)- أشبه بمنافيستو المقاومة.

صدرت ترجمة الرواية إلى العربية عام 1968، في سلسلة روايات الهلال، بتوقيع وحيد النقاش، وضُمت في كتاب واحد مع رواية الكاتب الفلسطيني أميل حبيبي “سداسيّة الأيّام السِّتة” وصدرت ترجمة ثانية لها عام 2006، ضمن مطبوعات الكتاب للجميع، التي تصدرها دار المدى للثقافة والنشر في دمشق، بتوقيع رشيد التريكي.

أحداث الرواية – المَحدودة – تدور أبّان الغزو الألماني لفرنسا عام 1941، في بيت فرنسي صغير، يعيش فيه رجل عجوز يُدخن غليونه بصورة مُستمرة، مع ابنة أخيه، الفتاة الصّامتة، والتي تُمارِسُ في دَأَبٍ أَعمال الحياكة والتطريز. الرواية مُجرّدة من كل الزوائد التي تعيق حركة السّرد، بما في ذلك أسماء شخصيات الرواية الثلاث، باسثتناء اسم الضّابط الألماني “فرن فون إبرناك“، أما شخصيتا العمّ العجوز وابنة أخيه، فهما غُفْل، بلا أسماء في رمزية دالة على أنهما يحيلان على كل أبناء المقاومة الفرنسيّة للنازي. وبينما هما في حياتهما الرّتيبة – أي العمّ العجوز وابنة الأخ – يقتحم هذه الحياة البسيطة الهادئة، جنديان ألمانيان يبحثان عن مقرّ لضابطهما، حيث كانت العادة أثناء الحرب أن الاحتلال الألماني يُسكِّن ضباطه في مساكن المدنيين. وأي اعتراض يُقابل بالقتل.

الضّابط الذي احتلّ الغرفة الكبيرة في منزل العم وابنة أخيه، وسيم، رقيق ومهذب، وإن كان به عرج خفيف في إحدى ساقيه. وإن كانت ثمّة ملاحظة مهمّة في شخصية الضّابط الألماني الذي تنطبق عليه مواصفات الشخصيّة الإشكالية بمفهوم لوسيان جولد مان، فهو ضابط إلّا أنّه مثقف وموسيقي ومرهف الحسّ، وكأن المؤلف يريد أن يوصل رسالة بأهمية هذه المكوِّنات الفكريّة في تحفيز الوعي واستثارته لمقاومة تأثير الأيديولوجيا المضادة، فرغم الأبواق العالية وهيمنة صوت الفوهرر وأيديولوجيته المحرِّضَة ضدّ الآخر، إلّا أنّ الفكر والأدب والفنون (وهي أدوات القوى الناعمة لأي أمة) كانوا بمثابة الحاجز (أو حائط الصدّ) لمنع ذوبان شخصيته / روحه في مَعِيّة الديكتاتور، والتكلُّم بصوته ولسانه كما سيحدث مع أخيه الشاعر.

- وهناك قائل يقول ولكن الأخ أو الصديق هو شاعر أيضًا، بل يصفه الضابط في أحد مونولوجاته بأنه كان “حساسًا ورومانسيًّا“، ثمّ رأه في باريس – عندما ذهبَ لقضاء إجازته كي يستمتع بباريس التي عشقها – كان واحدًا مِمّن سَخِروا منه، إذْ انخرط، في الصفوف وصار هتلريًا أكثر من هتلر، لغته الدم، وقلبه يملأه الحقد وهو الشّاعر المرهف الحسّ من قبل، في تبدّل فج يُثير الكثير من التساؤلات!

- هنا يلعب المؤلف – عبر هذه الشخصيّة – على مفهوم المثقف الحقيقي لا الشّكليّ (التابع أو المُدجّن) المثقف غير القابل لأن يكون تِرْسًا تُحركه أجهزة الدولة الأيديولوجيّة – بتعبير ألتوسير- أو حتى يكون أداة للقمع والقهر تستخدمها السُّلْطة المهيمنة في عقاب أعدائها، وفقًا لنظام المؤسسة العقابيّة عند فوكو.

- مُثقفٌ عليه أنْ “يقول الحق في مواجهة السُّلطة” على نحو ما يذهب إدوارد سعيد (1935 – 2003) في تعريفه للمثقف، وهذا ما تحقّق في صورة الضّابط على عكس أخيه. فالأخ كان شاعرًا ورومانسيّا، وهذه ليست أدوات تحميه من السقوط في فخ الدعاية والأيديولوجيات الكاذبة (المفخخة)، فهو شاعر وليس مثقفًا وفقًا لمفاهيم بندا وسارتر وإدوارد سعيد، عن المثقف، إذا ما تغاضينا عن مفهوم جرامشي عن مفهومه – المَطّاط – للمثقف الذي يُدخل تحت إهابه كل أطياف المجتمع، بلا استثناء.

وهناك فارق كبير بين مَن يحمل القيم والأفكار، وبين مَن يردّدها كشعارات برَّاقَة دون أن يتمثّلها، فليس كل الأدباء مثقفين (إلا عند جرامشي)، وليس كل المثقفين أدباء”، هذه قاعدة ومُسلَّمة معروفة، فالثقافة شيء والإبداع (أو الموهبة إن شئنا الدقة) شيء آخر.

- المثقف الحقيقي بتعبير إدوارد سعيد أو جوليان بندا هو الذي يدفع إلى التغيير وهو ما تحقّق في نموذج الضابط الذي كان مثقفًا حقيقيًّا، وبناءً على موقعه بالقرب من السُّلطة (الذي يُدْركه بكونه مثقفًا) أو أحد أجهزتها / أدواتها، وقد حَلُمَ – بل نقول أفرط في حُلْمه – بالتغيير وإنهاء الحرب، وأن يكون الحبّ – المتبادل – هو الرّابط بين البلدين بعد الاتّحاد، وأن تنهض ألمانيا بفرنسا، وغيرها من أحلام اصطدمت بسقف وأحلام السَّاسة، الذين لا يحلمون ولا هم شعراء رومانسيون كما قال له صديقه.

- ومن ثمّ فما أن رأى الحقيقة – المرّة – مُجسّدة في الجنود المنتصرين في باريس، حتى اختار أن يذهب إلى الجحيم، لا أن يبقى شاهدَ عيانٍ على المأساة، أو أن يُشاركَ فيها على نحو ما صاحَ الأخ: “إنه سُمٌّ، ينبغي أن نُخلِّصَ الوَحش من سُمِّه“، ومرة ثانية يصرخ بصورة أكثر فظاظة تكشف الحقد الدفين، وأن شعارات الشعر والرومانسية ما هي إلا أوهام: “سوف نجعلهم يبيعوننا أرواحهم في مقابل طبق من العدس” (69)

الفتاة الصامتة

الرواية مروية من قبل العم العجوز، بصفته هو الرّاوي الأساسيّ، والوحيد وناقل كلام الضابط، أما شخصية ابنة الأخ فهي صامتة تتلفح برداء الصّمت وكأنّها كما وصفها الرّاوي “تمثال مُتحرك، ولكنه تمثال على أيّة حال“، وهذا الوصف لا يتأتّى عَشوائيّا، وإنما هو ردّة فعل ورفض للحديث مع المعتدي / الغازي، أيًّا كانت وسائل التقرُّب التي يُبديها، فهو في الأول والمنتهى جاء غازيًّا على متن ناقلة حربيّة.

الفتاة الموهوبة موسيقيًّا والتي تعزف أجمل المقطوعات، صارت أشبه بالتمثال، فالضابط “كان ينظر لها، لا كما كان ينظر رجل إلى امرأة، ولكن كما لو كان يتأمّل تمثالاً” (ص، 33). طيلة أحداث الرواية التي استمرت أكثر من ستة أشهر، لم نسمع لها صوتًا أو حتى رفعتْ رأسها عن الثوب الذي تُطرّزه، باستثناء لحظة وداع الضابط، فرفعت لأوّل مرة رأسها عن الثوب، وقالت في هدوء شديد “وداعًا“. وإزاء الصّمت الذي احتمت به أو تسربلت به وغياب الكلام، فلم يعد في مقدور الرّاوي إلّا التركيز على حركتها ونظرات عينيها، وتصرفاتها التي كانت – جميعها – تعبيرًا صامتًا عن رفض هذا الوجود، حتى ولو صار مُتحققًا، بوجوده داخل البيت، وحديثه الليليّ لهما عن نفسه وعائلته، وهو واقف أمام المدفأة.

يبدأ الضابط مغادرة الحيز المكاني الذي اختاره (الغرفة الواسعة في الطابق الأعلى)، ليأخذ حركة أكثر حرية في البيت، بأن صار يدخل مباشرة دون استئذان، كما أنه عندما تصادف وأن ابتلت ملابسه – بسبب الأمطار- جاء وجلس بالقرب من المدفأة، وكَسَرَ الصَّمت المفروض عليه من قبل أصحاب البيت، وهو ما يشير إلى أساليب / آليات تغلغل السّلطة المُعادية وصولاً إلى الهيمنة والاستحواذ. فجلس وراحَ يتحدث إليهما حديثًا أشبه بمونولوج ذاتي، الغريب أن لا أحد كان يرد عليه أو يقاطعه، أو حتى يأبه بما يقول.

ومع هذا فقد اتّخذ الضابط ذرائع / آليات كثيرة لكسر حالة الصّمت وما يقابلها من إبعاد وإقصاء لوجوده مع كونه صار شريكًا – بالإكراه – لهم في المنزل، فسعى إلى التقرُّب بالفضفضة التي أشبه بالبوح وهو يحكي عن بلده ومسقط رأسه، وحبّه لفرنسا وشغفه بأدبها، وأمله في أن تنهض مِن عثرتها، ووئامها مع ألمانيا، وتارة يتحدث عن الموسيقى وعن عائلته وأخيه الشّاعر المرهف الحسّ، وهو في كل هذا يتحدّث كأنه إلى نفسه، فلا ردّة فعلٍ أو تعقيب أو تعليق. يتحدث ثمّ قبل أنْ يأوي إلى فراشه يقول جملته الأثيرة التي لا تتغير أو تتبدّل مهما حدث: “أتمنى لكما ليلة سعيدة” دون أن يقابلها ردّ، ومع هذا فهو مستمرٌ في فِعْله الليلي. الغريب أنّه لم يكن حَريصًا على – أو حتى يحاول – أن “يحصل (منهما) على إجابة، أو على موافقة“.(ص: 37)

لكن التعود فعل خطير، وتكرار الفعل يُقابله استجابه ما، وهو ما نجح فيه، فاستطاع بهذا الحديث / الخطاب المُهذّب (لو سمحتم / بعد إذنكم / أعتقد أن مرافقي سيفعل كل شيء في سبيل راحتكم / إنّي شديد الأسف / قضيتُ ليلة طيبة أَتمنى أن تكون ليلتكما أيضًا كذلك / أرجو قبول معذرتي / عليّ أن أخبر مضيفيّ….) أن يستميل العمّ العجوز، ويجعله يتعاطف معه، وهذه إشارة بالغة الأهمية، فالرجل العجوز دومًا مُسالم، ومن ثمّ سعى إلى تحريض ابنة أخيه بقبول الآخر / العدو، فيقول لها:

- “ربما كان من غير الإنسانيّ أن ترفضي التحدّث إليه ولو بكلمة واحدة” (ص: 35)

- ردّة فعلِ ابنة الأخ العنيفة على دعوته بتغيير المعاملة، تعكس عدم المهادنة التي يحملها الجيل الجديد – الشّباب- في وعيه. فالأمل دومًا كما أراد المؤلف أن يؤكّد في الشباب، هم روح المقاومة، إذا انطفأت جذوتها ضاع كل شيء. فالفتاة لا تقبل التفريط والتنازل أو حتى التخلّي عن المقاومة – ولو كانت صامتة – وهو ما ظهر جليًّا في وصف العمّ العجوز لردة فعلها الغاضبة من حديثه. “رفعت ابنة أخي وجهها، وارتفع حاجباها عاليًّا جدًّا، فوق عينيْن ملتمعتيْن حانقتيْن: وشعرتْ نفسي أحمر قليلاً من الخجل” (ص: 35).

رغبة الضابط في استمالتهما – العم العجوز وابنة أخيه – لم تتوقف عند الحديث اللّيليّ العذب المُفْعم بالخصوصيّة كنوعٍ من إذابة مساحة الصَّمت المُطبق التي نَمت بينهما، فقد “تطاول الصمت، وتحوّل شيئًا فشيئًا إلى صمت كثيف كضباب الصباح، صمت كثيف وراسخ” (ص: 27) أو تمنّي قضاء ليلة سعيدة لهما عند انصرافه إلى النوم، بل اتّخذت وسائل عديدة منها أنه سعى – جاهدًا – بألا يظهر أمامهما بالزّي العسكريّ، فأخذ يُبدّل ملابسه قبل النزول إليهما. كما راح يحكي عن رفضه لما تُمليه عليه الأيديولوجيا الألمانيّة، ساعيًا لإظهار حبُّه لفرنسا وأدباء فرنسا، وكأنه يكشف زيف الدعايات الأيديولوجيّة التي تبثُّها الديكتاتوريات لإرغام الشباب على الحرب، وإن كان في نيتها أسباب أخرى غير مُعلنة.

لم يَمِلّ الضابط أثناء حديثه اللّيليّ من النظر إلى الفتاة؛ علّه يظفر منها بنظرة أو ابتسامة، وعلى المُقابل لم تستسلم الفتاة وكأنّها “أشبه بتمثال جميل صامت” لا أثر فيه للحياة “تتمسّك بأهداب صمت رهيب مُطبِق يُشبه ظلام غابة موحشة، لا تنفرج شفتاها عن كلمة أو تنفلت منها ابتسامة – ولو خجلى-“

الشّاب / الضّابط الألماني مولعٌ بالموسيقى ويتحدَّث عن باخ وبيتهوفن، كما كان رومانسيًّا حالمًا، في مفارقة تكشف عمّا تُمارسه الدعاية الأيديولوجية وهي تُزيِّف وعي الشّاب، فهو يأمل بعد أن تفوز ألمانيا على فرنسا في معركة شريفة، أنها سوف تمدّ لها يد الصّداقة والمساعدة، بل أنها تنوي أن تعيش معها – في إطار الصّداقة – حياة هانئة مبنية على حُسن الجوار.

بل أخذت أحلامه مسارًا آخرَ بأن يُكمل حياته هنا فكما يحلم: “يجب عليّ لأن أعيش هنا في منزل مُشابه لهذا المنزل، مثل ابن مشابه لقرية مشابهة لهذه القرية…. “(ص، 46). وهذا لم يمنع – في الوقت نفسه – أنه كان يطمح ويأمل أن تُهذِّبَ فرنسا – قليلاً – من الغطرسة الألمانيّة وتُشذب غصونهم، فتجعلهم يُقلعون عن القسوة والعُنْف. والأدهى – وهذا تأثير الأيديولوجيا والإعلام التعبويّ – أنه كان يؤمن بأن الحرب التي شنّها هتلر في أوروبا، يقصد بها خلق جو من الوئام والسّلام بين القطريْن المتجاوريْن، فيكون أحدهما الآخر، وتتوثق أواصر الصّداقة والحب المُتبادل بينهما.

ينقل الضابط – بكل أسى- إليهما مشاعره عن الحرب، واعتبار هذه الحرب آخر الحروب، وأنه بعدها سيتزوج، وبالمثل يُصرّح بإعجابه الشديد بفرنسا وروحها الماثلة في الأدباء، فكما يقول عندما يأتي ذكر فرنسا: “يبرز على التو؟ موليير؟ راسين؟ هوجو؟ …. إنّهم يتزاحمون مثل جمهور غفير عند مدخل أحد المسارح، لا يعرف المرء أي واحد يجب أن يُسمح له بالدخول أولاً“. (ص: 39)

- ثمّ يحكي عن وقع دخوله “سانت” أوّل مرة، ووَقْع استقبال الناس لهم، فبادئ الأمر كان سعيدًا لأن المهمّة ستكون سهلة، فقد أحسن السُّكان استقبالهم. وما أن عرف أن السبب هو الجبن، حتى أعلن عن احتقاره لهؤلاء الناس، بل كما يقول “وقد خفت على فرنسا، كنت أفكر: هل أصبحت هكذا حقًّا؟ لكن المفاجأة أنه عرف الوجه القاسي لها. بل في لحظة من لحظات البوح يعترف أنه بحاجة إلى فرنسا، بل يطلب منها “أن تستقبله” فهو لا يريد أن يكون عندها مثل الغريب. ويتمنى أن يعيش في منزل مُشابه لهذا المنزل – منزل العم وابنة الأخ – فثراءها العظيم، ليس بوسع أحد أن يغزوه، يجب أن يشرب المرء من ثديها، يجب أن تقدم إليك ثديها بحركة الأمومة وعاطفتها” (ص: 45).

- يشير الضابط إلى مسألة غاية في الأهمية، ووصفي له بالضباط – هنا تحديدًا – لأنه يحكي عن تجربة مُهمّة، فالخونة والعملاء هم مفاتيح المُدن الصّامِدة والمقاومة، فالضابط يقول: إن الهزيمة لم تأت بسبب السّلاح أو القوة والغلبة أثناء المعركة وإنما في الخونة: “كان حتمًا أن بيبع أحدهم وطنه، لأن اليوم – اليوم ولأمد طويل- لا يمكن لفرنسا أن تسقط بين ذراعينا المفتوحتيْن دون أن تحسّ بأنها قد أضاعت كبرياءها الخاص” (54)

- وهذه حقيقة مؤكّدة، فمعظم المُدن – قديمًا وحديثًا – التي سقطت، سقطت بيد العملاء، الذين سلَّمُوها، ومع الأسف هم عملاء الداخل وليس الخارج.

انكسار الحُلم

تستمر العلاقة الحَذِرة والصّامتة بين الطرفين: الضابط والعم وابنة أخيه، حتى يأتي في يوم من الأيّام ويخبرهم بأنه سيقضي إجازته في باريس – المدينة التي عشقها- وبالفعل يذهب، ويغيب أسبوعيْن وهنا يحدثُ تطوّر خطير، وهو ما يشي بدلالة خطورة فعل التعوّد – حتى ولو كان مع العدو – فالعمّ العجوز والفتاة يُمارِسان حياتهما– فقد قطعا ميثاقًا خفيًّا من قبل بألّا “يحدث لحياتهما أي تغيير” حتى ولو في أبسط التفاصيل – وكأنّه شبح، إلّا أنهما – بعد غيبته – يفتقدان الضابط، فلقد تعودا على وقع خطواته وهو يهبط من غرفته، كي يتسامر معهما أمام المدفأة كل ليلة. الغريب أنّهما يُكابران، ولا يُفْصِحان لبعضهما عمّا يشعران ويحسان به من افتقاد له ولوجوده.

لكن تحدث المفاجأة، فما أن يعود الضابط من باريس، حتى يختبئ ولكن – حسب قول العم – “ثمة دلائل كثيرة تفضح وجود الضيف في المنزل، حتى لو ظل بعيدًا عن العيون” (ص: 59).

قادت العمّ الصّدفة للذهاب إلى القيادة العامّة، وهناك رأه، وقد بدا له “شاحبًا ومخطوفًا“. ثمّ بعد حالة من المراوغة والاختباء، يظهر فجأة، ولأوّل مرّة بعد حالة التعايش – الآمن – بينهما، يرتدي الزّي الرّسميّ، وبصوت مكتوم قال: “عليّ أن أُدلي لكما بكلام خطير” (ص: 64)، وبدأ كلامه بمطالبتهما “بنسيان كل ما قاله خلال الشهور السّتة“، ثم بعد نأي وتردّد يكشف لهم حقيقة الحرب، وحقيقة الجنود الألمان الذين سخروا منه وقالوا علانية أنهم ليسوا موسيقيين، “فهم لن يتركوا فرنسا تنهض”. رويدًا رويدًا كشفوا له زيف الدعايات: “فالسياسة ليست حلم شاعر، وأنهم جاءوا إلى فرنسا للقضاء عليها. لاعلى قوتها فقط، ولكن على روحها أيضًا” فحسب قولهم “ففي روحها يكمن الخطر كل الخطر، سَنُغرِّر بها عن طريق الابتسامات والملاطفات، سوف نجعل منهل كلبة زاحفة“. (ص ص: 65، 66)

- وفي نبرة يأسٍ بعدما افَصحوا له عن حقيقة الحرب – وغرضها – في القضاء على فرنسا، يردّد “بأنه لا أمل“، بل يُفصح بأن رغبة الفوهرر تتمثّل في: “إخماد الشعلة إلى الأبد، وأوروبا لن يضيئها بعد اليوم ذلك النور”(ص : 67) وكانت إشارته إلى الكتُّاب والمفكرين، الذين تمنع ألمانيا السّماح بكتبهم. في إشارة دالة على أن – دائمًا – قوى الدكتاتورية، لا همّ لها إلا إسكات أصوات الحاملة والداعية للحرية والمقاومة.

- سعى المؤلف لأن يفكّك الشخصيّة الألمانيّة في صورة آراء هذا الضّابط عن الألمان وطبيعتهم، فأظهر الضابط متماهيًّا مع العدو / فرنسا – على الأقل العداء في نظر قادته – وإن كان قدّم تبريرات لهذا الحب، الذي اكتسبه من أبيه، وعززته الثقافة، وإعجابه بمفكريها، ومن ثمّ، فهو لا يتورّع أو يشعر بالخجل من إظهار إعجابه بفرنسا وروح فرنسا وثرائها العظيم الذي يعرف أنه هو “سر مقاومتها“، وفي نفس الوقت دائمًا ناقم على العقيدة الألمانيّة، والشخصيّة الألمانيّة، بل هو يأملُ بأنْ إذا حدث الاتّحاد أن تُشذّب (أو ترقّق) رُوح فرنسا الشخصيّة الألمانيّة الفظّة، الخَشِنة المُتغَطِرسة “ستُعلِّمهم فرنسا كيف يكونون رجالاُ أطهارًا وعظماء حقًّا” (ص: 59).

- وإن كان يقدّم صورة إيجابيّة للفتاة الفرنسيّة في صورة ابنة الأخ، فإنه على النقيض – تمامًا – يسخر من الفتاة الألمانيّة، في صورة الفتاة التي كانت خطيبته، وأيضًا ناقم على رجال السياسة لذا هو لا يخالطهم ولا يقترب منهم، مع أن زملاءه، كانوا يكتبون له قائلين:” تعال فانضم إليها“. بل إنه يكشف العقيدة الألمانيّة في الحرب، ويرى أنّهم شياطين، فهم شياطين هوج. بل في أشبه برسالة تحريض على التمرد يقول للعم وابنة الأخ إنّه النّضال إنها المعركة الكبرى، بين ما هو مادي وما روحاني!

- هذه الصُّورة التي أظهره بها الرّاوي لا تعني – بأية حال من الأحوال – أنّه لا يحبُّ ألمانيا، وإنما هو يُقدّم رؤية مثقف مُعجب بالأدباء وموسيقى يطمح لأن يقدِّم – ذات يوم – لحنًا، ومن ثم ستكون هزيمته المعنوية أكثر فداحة. هزيمة “فرن فون أبرناك” كانت في موت الأمل، وحلمه بالوحدة وأن تُشذِّب فرنسا ألمانيا وتعيش ألمانيا هانئة. فالأخ الشّاعر الرومانسي تبدّل وخرجتْ من فمه ألفاظٌ قاسيةٌ لا علاقة لها بالشّعر، بل هي نِتاج الحقد والكراهية فقد بدلّوا إيمانه بالشّعر والحياة، وصار ساخطًا غاضبًا يميل إلى العنف والقسوة.

- هذه رواية جديرة بالقراءة في زمن الصّخب. فمثلما يقول الفيلسوف الرواقي سينيكا “إن ثمّة موسمًا للكلام، وثمة موسمًا للصمت” وهذا زمن الصّمت بامتياز!