لعل المسألة قد ابتدأت منذ أن نص أرسطو في كتابه فن الشعر (رداً على الموقف المثالي لأفلاطون في الفن)، بأن: [ الأخلاق والفضيلة لا تصنعان أدباً راقياً]، منوهاً بأن غايات الأدب ثلاث: 1- إقناع (بتصوير و منطق للحكي)، 2- إمتاع (بجمالية وبلاغة صوره) 3- تأثير (بدرامية المشاهد و عمقها في النفوس). وكل ذلك يتحقق بجعل المتلقي يرى ما لا يجب ولا يحب في الواقع، لكي تصل النفس إلى حالة معاكسة من التأثر الإنساني التي سماها التطهير.

و في المقابل: أي إقناع أو إمتاع أو تأثير في تصوير ما يجب أن يكون؟؟، بتمثيل الناس الخيرين يسيرون نحو الثواب، و الأشرار نحو العقاب (عدا أدب الأطفال التربوي)، و أي رسالة في تصوير إنسان متوازن الصفات، أو يحيا حياة الفضيلة مبدأ و منتهى؟؟

ليس الاستشهاد بهذا الرأي اشتراعاً لنزوع مناهض للمجتمع ومحرماته الأخلاقية و الدينية والسياسية باسم الفن والأدب؛ و إنما سقناه لتوضيح وجهة نظر ترى أن الفن عموماً والأدب خصوصاً ليس شريعة تحرم و تحلل، و تثيب و تعاقب، و لا يملك شرطة أو دركاً للآداب إذا تمثل للجنس في مشاهده وصوره، ولا محكمة جنائية إن خاض في السياسة، ولا قصاصاً شرعياً إن خاض في الدين، و لطالما كانت سائر المواضيع المتاحة في العالم الواقعي سواسية في التناول و الطرح والتمثيل في سائر فنون الأدب.

1- حالة ثقافية مؤسفة

إن ما يؤسف له حقاً ألا يزال التابو بكل ثيماته (الدين- السياسة- الجنس) يثير ضجة فارغة في الأدب. والحق أنه لا يجب أن تتم مهاجمة التعرض لموضوع ما أو حتى المرافعة عن طبيعة وجوده الأدبي، لأنه ليس أقل ولا أكثر قيمة من بقية الثيمات المطروحة في شارع الأدب..

فالجنس مجرد موضوع مثله في حياة الإنسان الواقعية التي “لا تكتمل إلا بالعاطفة وممارسة الجنس”(1) و الأدبية مثل بقية المواضيع السياسة، الدين، الحرب، الموت، الشقاء، السعادة، الحب، الكره، الذات، الآخر… الخ.

فلماذا ترانا نكيل الموضوعات في الأدب بأكثر من مكيال.. ونقبل أن يهتم العمل الأدبي وكاتبه بمواضيع، فيما نرفض إثارته لمواضيع أخرى؟

المؤسف أن هناك من يرى الصورة الفنية (الأدبية) من زاوية واحدة ، وهذه الزاوية لا علاقة لها بالفن وطبيعته، بل تنتمي لواقع الحياة و قوانينها. و المؤسف حقاً أن نجد من أهل الأدب من يعتقد بأن العمل الأدبي لا يمكن أن يحلل إلا وفق منظور واحد و وحيد دون سواه (ذلك الذي سمح به المجتمع).. كأنما توجد زاوية واحدة للنص لا يمكن النفاذ إليه إلا عبرها.. و الحقيقة بعيدة عن هذا التزمت في الرؤية التي لا يعود للفن و النص الإبداعي بقدر ما تعود للجهل المركب الذي طمسته ترسبات و تراكمات (خارج أدبية وخارج فنية)، فلم تعد هناك من فروق أبداً بين قوانين الواقع ولغته و بين طبيعة الفن و لغته..

بينما من المفترض أن يثير الناقد و الدارس و القارئ للأدب، و المثقف عموماً سؤال القيم والمحمولات الفكرية و الجمالية التي ترافق هذه التيمة في الخطاب الأدبي، و التي ستحول إحداثياتها فيه بصورة جذرية عن تلك التي تستشري في الواقع و يأتيها أهله في السر، و ينبذونها في العلن.

2– مساءلات..

– فهل يكمن الخلل في الفن والأدب كموضوعات، أم في مجتمع الكُتّاب و القراء و المثقفين عموماً؟

– هل يجوز أن نحرم في الأدب ما نحرم في الواقع؟ وهل يمكن لسلطة الأنا الأعلى أن تتجاوز المجتمع إلى الأدب؟.

– أليس كل موضوع في الأدب هو مشروع للقراءة.. يحمل بين طياته نية معلنة أو خفية لترويج مادته بين جمهور القراء؟

– أوَليس المسكوت عنه جنسياً كان أم دينياً أم سياسياً.. هو أحد هذه المشاريع القرائية التي لها جمهورها الخاص الذي يحتفي بها و يشجعها، و يوازنها مع ما يقع بداخله ومن حوله من مظاهر مشابهة ؟

– أليس من نصيب أي موضوع أدبي أن يحمل قيماً فكرية و جمالية و تخييلية يضيفها إلى الجنس الذي يرد فيه؟

– إلى أي حد يمكن أن يتعمق الكاتب في سرد الحياة الشخصية و الحميمية لمخلوقاته؟ دون الإخلال بالخصائص والمقومات التي تحفظ للأدب معايير أدبيته، و ينأى بعمله عن السقوط في المبتذل والغوغائي و البهرج الساقط ؟

– و عند أية نقطة يجب أن يتوقف، أو يظهر له شرطي المرور، أو حاجز المراقبة، أو سلطة الضبط، بالنسبة لمن يعتقد بضرورة الحجر على بعض المواضيع و تقييد وجودها الأدبي؟

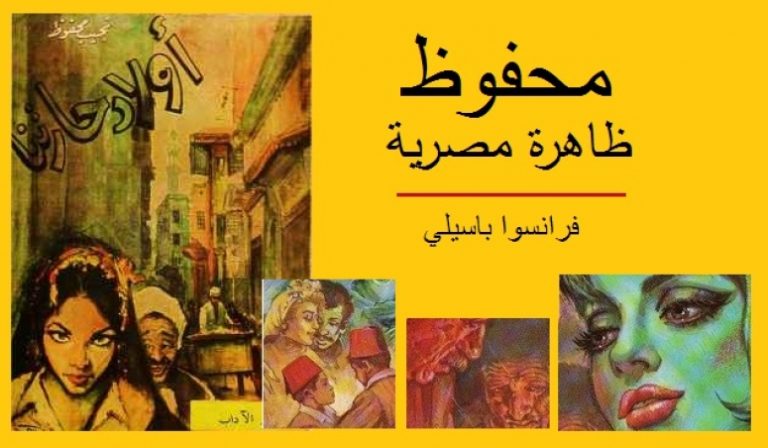

3- حجر وتهميش

لعل الميزة الأبرز بالنسبة لمواضيع المسكوت عنه منذ أولى العهود البشرية (العصر الإغريقي قبل الميلاد مثلاً) هي الجرأة في طرح، و تناول كل ما هو محرم ومحظور اجتماعياً ، مما جعل تلك المجتمعات و إلى يومنا هذا تصنف تلك الموضوعات ضمن أدب الهامش، و أصحابها ضمن المارقين المهمشين: (هذا ما حدث مع فن الكومياديا عند اليونان، حينما تم إخراجه من المسارح الرسمية، و صارت عروضه تلقى في الأسواق و التجمعات غير الرسمية، ولا يحضرها سوى السوقة و العوام، عكس التراجيديا التي كانت تحاط بصبغة قدسية و دينية و رسمية، و يختص بحضورها علية القوم و الأعيان)، وهكذا نُظر عن العرب للإصفهاني صاحب الأغاني، و بشار بن برد، وأبي نواس.. والقائمة تطول.. وصولاً إلى عصرنا الحديث وكتابه( محمد شكري – رشيد بوجدرة…الخ ). ممن يوصفون بالجرأة، و يلقون التهميش في نظر المتزمتين من الخاصة والعامة و المنتسبين للثقافة حقاً او ظلماً.. لا لشيء إلا لأن كتاباتهم تتصل بالحياة الحميمة و الخاصة، للطبقات المحرومة و المهمشة و الحاملة لعقد وأمراض مجتمعها، و ما أورثها من هواجس وممارسات شاذة و متطرفة. ولا أعتقد أن هؤلاء الكتاب، و أمثالهم ممن تحدثوا عن التابو بصورة عرضية أو مخصوصة، كانوا يتحدثون -حتى في أخص الحالات و اعمقها و أكثرها شذوذاً و تطرفاً و جنوناً- عن كائنات فضائية، أو عن ممارسات و هواجس تخرج عن معيش مجتمعاتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الموضوعات، مهما كان شكل تواردها (سطحياً أو عميقاً أو كاملاً او مجزوءاً)، فإنها تبقى من الناحية الفنية مجرد موضوعات مساوية لجميع نظائرها الموجودة في حياة الناس، مطروحة في طريق الفنانين و الأدباء، و إنما الشأن في أسلوب التناول و فنية التوظيف، و جمالية التشكيل ومحمولات التأويل.

لكن دون أن تكون فاكهة محرمة، أو فضيحة كما كتب البعض(2). هذا على الأقل من وجهة نظر تلك الذائقة لا صنفت ضمن روائع الأدب العالمي أعمالاً رادت بأدبية التوظيف، و رقي التوصيف لأدق محن الإنسان مع هذه الموضوعات التي عالجتها في شخصياتها و عوالمها دون أن تنزل بالأدب إلى الابتذال أو السوقية أو البهرج الساقط، مثل: غادة الكاميليا، و مدام بوفاري، وأنا كارينينا، و عشيق الليدي شاترلي…

– فهل من قبيل الفاكهة المحرمة أن تواجه تلك الأعمال إنسانها و تضعه في مهب تاريخه الحافل بمآزق النفس والجسد والروح والسلطة والمجتمع؟؟

– وهل انتهت هذه المآزق العاصفة بالإنسان أم أنها ازدادت تفاقمً و تراكماً في المجتمع؟؟ حتى نغطي عنها في الفن و الأدب الموجه لهذا المجتمع نفسه؟

4– رثاء

أرثي لحال مثقف يقرأ كلمة في قصيدة أو رواية.. فتفعل في نفسه ما تفعله كلمة نابية اخترقت سمعه من إنسان عامي في الشارع.. فما الفرق هنالك بين مثقف و عامي؟؟ حين لا يكون للدال في العلامة اللغوية سوى مدلول وحيد ومرجع وحيد لا يستطيع صاحبه أن يتجاوزه، أو أن يرى فيه وسيلة لغوية و علامة سيميائية تحتمل التأول، أو رمز يتجاوز ملفوظه ويحيل على غيره من أجل تحقيق غاية فنية. ولمحة فكرية أو إحالة على صورة جمالية بليغة ؟؟

فأي فرق بين الفن و الواقع إن اشتركا في ذات القوانين؟

بل لعلنا أحوج ما نكون إلى التذكير بمقولة أعذب (الشعر) أكذبه، التي تلقي بالفن إلى الجهة الأخرى المعاكسة للواقع، مذكرة إيانا بالمسافة الجمالية التي تحسب بزيادة الهوة الفكرية و الفنية و التخييلية بينمها. فمالنا نرفض هذه المسافة إذا تعلق الأمر بهذا الموضوع الذي أكرر أنه لا يفترض بالمثقف طرحه في مجال الفن والأدب. إلا في حالات الشدة حين تضيق السبل، و تتلاشى الفروق في الأفهام بين الفن و والواقع، كحالنا الآن ونحن نشهد انحرافات مؤدلجة جعلت من مواضيع الواقع فاكهة محرمة في الأدب ؟؟ !!.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)- الرأي لمحمد برادة ، لدى تسلمه لجائزة المغرب للكتاب في جنس السرديات و المحكيات. رداً على سؤال الدكتور عبد اللطيف محفوظ مقرر لجنة الجائزة.

(2)- مثل ما ذهب إليه محمد معتصم في كتابه (المتخيل و المختلف- منشورات الاختلاف/ ضفاف، ط1، 2014، ص88)حين كتب: “إذن فالأدب الإيروتيكي معرفة (فاكهة) محرمة اقترنت بالفضيحة“، ولعلنا سننصفه إن قرأنا كلماته على أنها وصف لحالة أدبية دارجة و ليس رأياً شخصياً يتبناه .