أكرم محمد

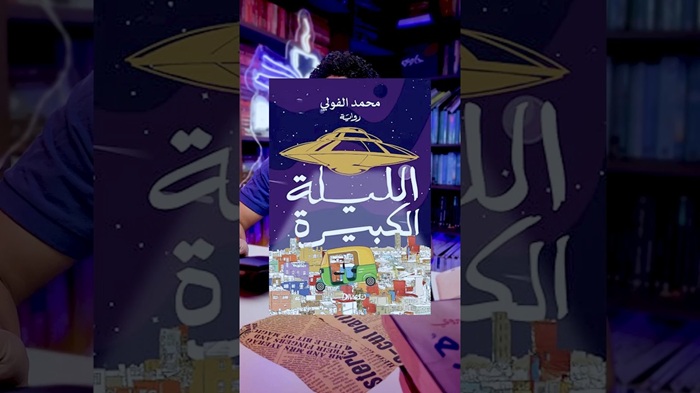

ببساطة فعل الحكي البدائي ذاته، ينفي محمد الفولي بروايته “الليلة الكبيرة”، الصادرة عن “ديوان”، المدينة، بتلك الطريقة المعتادة للفن، يفترض اللا مدينة، اللا مركز، اللا مكان، يفترض، فقط، وجود الهامش كمركز لنصه الروائي، يجعل من “أرض الموقف” المركز. لا يعترف بوجود المدينة، بالأساس، فيصبح نصه فضاء سرديًا لرقعة لا تكفي لأجساد شخوصها، بقدر ما تكفي لحكاياتهم.

يفترض الفولي عالمه الهامشي هذا، أرض الموقف، كمركز لا فقط كفضاء مكاني في رواية ما، لكنه يعتبره العالم، فالعوالم الهوليودية والأفلام الأمريكية تصور نفسها دائما كمركز في أفلام الخيال العلمي، حيث يسقط جسم فضائي على أمريكا، مركز العالم، فيتحدوا ليعالجوا الأمر، أما هنا فأرض الموقف هي هذا المركز الموازي للتصور الأمريكي، وهكذا يؤسس النص لتصوره للهامش، فالهامش هنا يصيغ كل شيء، لا يكتفي بكونه حكاية، هنا الهامش، حتى، يسرد لغته الخاصة، ما بين العامية المصرية والفصحى المبطنة بالصوت الضمني لذلك الهامش، له نسيج خاص لا يشبه إلا نفسه، النسيج اللغوي الذي يحكى، لمحاكاة المرويات الشعبية المسترسلة، بما يقدمه النص باعتباره راو عليم، راوٍ عليم يطرح صوتًا ضمنيًا يؤكد نسق النص في تصوره للهامش، فهنا الراوي له صوت أعلى ثقافةً من شخوص النص، يراهم من نقطة أعلى، ربما ليس بالكثير؛ لأنه يحتفظ بالصوت السردي كما يليق بملحمة شعبية، غير أنه يعلم أنهم محض هامش، ويدرك جيدًا أنه صوت سردي لنص مغاير للمركز، وأنه يسرد ذوات لا تفهم كونه راويًا، وتعي، فقط، أنهم حكاية، كما يتمرد ذلك الراوي على النسق الأدبي المعتاد، منتصرًا الهامش بانتصاره لبناء النص ولغته المغايرة، فكونه الصوت السردي الوحيد في عالم هامشي كهذا يعطيه استحقاقية الانتصار الهامش بكل الوسائل، وأهمها صوته الضمني ومروياته ولغته، أيضًا، ذلك التمرد والصوت الضمني للراوي، الذي يعرف نفسه كراو عليم مدرك لدوره كدمية روائية، يستند لبناء الشخصية ذاتها، شخصية الراوي، التي تقدم كشخصية روائية، لا كصوت سردي عليم فقط، وهنا تظهر إشكالية رؤية النص لذاته، بالأحرى، تعرف الراوي على ذاته، فهو شخصية ما، إحدى الدمى الروائية تلك، لكنه يعلوهم لذلك الحد الذي يمكنه من سردهم، من تحويلهم لشخوص في رواية أخرى، رواية داخل الرواية، داخل “الليلة الكبيرة”، إذا فهو شخصية، لها وعي خاص مثل شخوص النص تماماً، غير أن تفوقه عليهم وقدرته ككاتب يجعله يعرف نفسه كجزء من هذه السلطة المفروضة على أبناء “أرض الموقف”، يعرف نفسه كراو عليم، كسلطة موازية للحكومة والجهل والمعلم خشبة الحطاب، لكنها هنا سلطة حكائية ليس إلا.

هنا نص ينفي أكثر من نسق فني معتاد، يحقق نفيهم بإعادة بنائهم في أطروحة تستحضر هذا النسق وتقدمه في نسيج آخر، بداية من محور البناء الدرامي للنص، وهو هبوط طبق طائر، جسم فضائي، على “أرض الموقف”، فهنا نسق فني ودرامي معتاد، غير أنه له أطروحة مغايرة في رواية الفولي، فهنا يقام ذلك النسق على الهامش وعوالمه ودلالاته، أيضًا، النسق الفني للانتقام، يعيد النص بناء ذلك النسق الكلاسيكي في مروية تقدم كنص قصصي مبطن داخل العالم الروائي المحاكي المرويات الشعبية وتفرع حكايتها وتواليها، هذه المروية تخص المعلم “خشبة الحطاب”، الذي يطرح النص دلالته كشخصية روائية في مستويين هم ذاتهم ثنائية، السلطة/الهامش، فخشبة يبدأ حياته مقهورًا من قصة حب وسط حياة مأزومة، ثم يسجن بعد خداع غجري له، ويخرج لينتقم ويصبح دلالة السلطة، غير أنه يصبح مركز للهامش، ويظل أداة في يد الحكومة، إذا فهو سيظل هامشًا، وإن كان، دلاليا، رمز للسلطة والمركز، وتمثيل لمفهوم الحب والسلطة، وباعث لنسق الانتقام الكلاسيكي، الذي يقدم هنا بنص قصصي مبطن مغاير.

هكذا يمارس النص على طوله إعادة كتابة الأنماط الفنية، فيطرح محكية عن السيرة المعتادة للأمومة، في السردية الخاصة بمحمود كتلة، الذي يحول فيها النص التصور المجازي للأمومة، أم تقتطع الأم من لحمها الحي لتطعم أبناءها، لفعل درامي مادي، حدث حقيقي لشخوص شبه مختلقة، فهنا أم محمود كتلة ظلت أعوامًا تتمنى مولده، حتى نجحت في إنجابه كطفل أنابيب، لكنه ولد بتأخر عقلي وتقدم جسماني، فنهب من جسدها الكثير، حتى ولد وهو ابن تسعة كيلوجرامات، أيضا نجد النسق الذي يعادل صياغته في محمية عنتر عضمة، التي هي حكاية موازية للموروث الشعبي، ككل، محاكاة له، بالأخص حكاية عنترة ابن شداد، وهو ما يبرر فنيًا ببناء شخصية الراوي، الذي يقدم نفسه كراوية عليم، غير أنه فرد، شخص، مهتم بالأدب ومثقف، فهنا نجد محمية عنتر عضمة محاكاة هامشية لعنترة ابن شداد، حيث رجل نبذه قومه، فعاد منتقما، أما هنا والحكاية ليست وردية كما حكاية عنترة في التراث، فهنا نحن في رقعة هامشية دموية قاسية، وليس في تراث.

حتى النسق الجغرافي يبدو هنا مغايرًا، يضع الفولي رقعته على أطراف عوالم عديدة، وكأنما رقعته، التي ينتصر لها صوت سردي لراو مضطرب بين العليم والأنا هو بالأساس أحد أبناء الرقعة، ألقى بها كل العالم من حساباته ومن خريطته، فلم يبق له إلا المرآة الروائية، إلا الحيل اللغوية، هنا نجد الرقعة الجغرافية، أرض الموقف، تقع على أطراف العاصمة، التي لا يشكر اسمها كانتصار لأرض الموقف، وعلى أطراف الريف، أيضًا، فهي على أطراف عالمين متباينين تمامًا، غير أن العالمين اعترفوا بأرض الموقف كرقعة على أطرافهم. لا يتعرض النص العوالم المركزية كثيرًا، لكنه ينفي نمط بنية النص بفصل خارج النسق يطرح من خلاله ثنائية الهامش والمركز ممارسًا فعل التعرية بتعرضه لعالم مركزي، عالم قصور الباشوات، في فصل لا يذكر فيه اسم الشخصية التي تزور ذلك القصر، والتي هي عنتر عضمة، فخارج عالمه من أطراف المدن لا يملك اسمًا، لا هوية، لا وجه ذا ملامح محددة، في ذلك الفصل الخارج عن النسق الروائي والفضاء المكاني شبه الثابت في النص، يصف الراوي القصر لعدد صفحات يتعدى الثلاث بصوت ضمني منبهر، ويعري ذوات شخوص النص بتعرية أحدهم في نص مواز يكشف تلك الثنائية، الهامش والمركز والانقسام في الشخوص نفسها، أيضًا، ذلك المقطع الروائي، الذي يمثل نصًا مواز كما يمثل الفصل برمته نصًا موازي خارج النمط الروائي للنص، وكأن فعل التعرية في المقطع هو ماكيت أدبي، نسخة مصغرة، من فعل التعرية الذي يمارسه النص والفصل، وعن دور المرآة الرمزي في النص، حيث تتحول المرآة لكلمة مفتاحية يمكنها تفكيك الرواية، النص يكشف، النص يفضح، النص يعري، لكنه يمارس كل هذه الأطروحات كما يليق بمرآة، فيكشفها بصوت راوي من ضمن الشخوص، من ضمن الحكايات، أحد الدمى الروائية، الذي لا يعي أنه جزء من رواية أكبر غير روايته، أو شهادته الروائية، تمامًا كما لا يعي الشخوص أنهم دمى لعوالم أكبر حتى يعري ذلك الفصل بالأخص ذلك ويعري المقطع السردي بوجه الدقة، أيضًا يكشفها بنسيج لغوي قائم على لغة الرقعة الجغرافية، فهو يعريها بما هي عليه، تمامًا كالمرآة.

هكذا يأتي المقطع السردي: “تقدم بضع خطوات، وفيما يبحث ببصره عن الباشا، اصطدمت عيناه بمرآة ضخمة يحوطها إطار مزخرف. كانت معلقة على عمود مستطيل من أصل أربعة أعمدة توزعت في أنحاء البهو. حين لمح الصورة المنعكسة في المرآة، تجمد في مكانه. ارتعشت أصابعه وهي تمسك بالكأس حين رأى نفسه مقسومًا إلى نصفين، كأنه كيانان في جسد واحد. الجانب الأيمن، شعره مصفف، وجهه حليق ولامع، ومغطى بنصف قميص، ونصف ربطة عنق، ونصف سترة البدلة سهرة وفردة بنطلون وفردة حذاء سوداء لامعة، أما الجانب الأيسر فلمعت فيه صلعته الملأى بالندوب وظهرت علامة لجرح حديث فوق خده الذي نبتت فيه لحيته الخشنة.”

هكذا يقدم المقطع، النص الموازي، ماكيت سردي للنص، فحتى البنية القائمة على إعادة تقديم النسق المعتاد تظهر هنا، فنسق الترميز بوصف نصفين وتعريتهم باستخدام المرآة، وتحويلها لكائن حي، هو نسق معتاد، غير أنه هنا مغاير، وتستمر التعرية بعد ذلك المقطع السردي، فيقبض الباشا على كتف الشخصية، التي هي بالأحرى خشبة الحطاب، ويصفه الراوي كمارد بلا رأس، وكأنما المحطة الدرامية تولت مسؤولية كل شيء عن توصيف مكانة الشخصية كجزء من الرقعة التي تؤسَس كرقعة على أطراف كل العوالم.