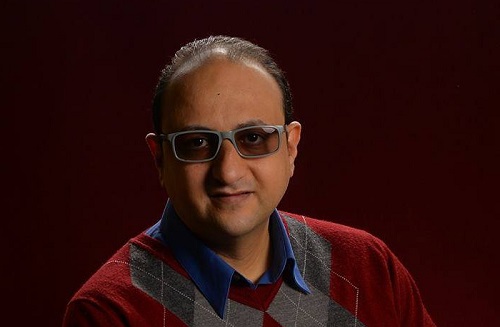

أحمد غريب

لا أذكر إن كنتُ التقيتُ مي قبل تلك الأمسية في مركز الهناجر للفنون، ربما تقاطعتْ مساراتُنا قبلها في دار شرقيات لكنني لم أحتفظ بصورة لها في ذاكرتي قبل تلك الأمسية التي قدّمتْ فيها قراءة نقدية لبعض القصص “الحديثة” وقتها، وكانت ترتدي ملابس الحمل.

كان هناك شعور بأن ملامح جديدة تتشكل داخل مشهد كتابة القصة والشعر في مصر، وكنا نتعرّف على بعضنا البعض ككتّاب جدد بوتيرة سريعة. وقد أثارت ملاحظات مي النقدية في تلك الأمسية حماساً كبيراً لديّ، ورغبة في أن أتعرّف عليها عن قُرب.

صيف 1995، ظهرتْ مجموعتنا القصصية المشتركة “خيوط على دوائر، وبعدها بأسابيع مجموعة مي “نحت متكرّر”، وتوالت أعمال عديدة أخرى، يفتح كل منها باباً أو نافذة، وكان الهواء الجديد منعشاً تتطاير معه تعابير جديدة لم يكن كثير منها مرضياً للقلق الذي يدفعنا، مثل: الحياد، مشهدية، كتابة سينمائية، التفاصيل اليومية، الحسّي، الاعتراف، التشظي، … وكان هناك أيضاً اهتمام يتنامى بموضوع الكتابة عن الموت الذي لم يكن جذاباً للكتّاب الأسبق، ربما باستثناء الجوانب الطقسية.

وعلى الرغم أن موضوع الموت لم يكن جذاباً بالنسبة لي أيضاً لأسباب أخرى، إلا أن رواية مي الأولى “دنيازاد” استوقفتني، حتى أنني كتبت عنها مقالاً في مجلة “الإذاعة والتلفزيون” عام 1997، على الرغم من ندرة مبادراتي بالكتابة بشكل عام.

شيء ما في طريقة كتابة مي التلمساني التي تستبطن المشاعر العميقة لشخصياتها، وتتتبّع تحوّل الوعي لديهم بتأنٍ ولغة جذابة شدّني إلى هذا العمل المميز. تجربة أم تحكي عن فقدان طفلها أثناء الحمل، ومحاولتها للتعايش مع حقيقة الفقد من خلال النظر بعمق لأشكاله المختلفة لدى من حولها.

في تلك الفترة من التسعينات كانت هناك نزعة قوية لتجفيف أية غنائية أو عاطفية زائدة في الكتابة، وأعتقد أن موضوع الموت كان أحد ميادين هذا التحدي، لأنه ينطوي بطبيعته على شحنة ضخمة من الأحزان عندما يتعلٌّق الأمر بفقد شخص ذي صلة وثيقة بالراوي، وأن يكون الفقد حميمياً إلى درجة وفاة الطفل في أحشاء الأم، لاشك أنه تحدٍ أكبر.

في “دنيازاد” كتبَتْ مي عن تجربة ربما لم يُطرق أبوابها في السرد العربي كثيراً، إن كان قد حدث، وقد استوقفتني اللغة التي كتبَتْ بها، طريقتها في رسم بورتريهات الشخصيات، السخرية الرقيقة في وصف النقلات الدرامية الهادئة لهم، والتي تتكئ عليها الراوية لتتعايش مع ثنائية الحياة والفقد.

من يعرف عن تجاربي القليلة في الكتابة في فترة التسعينات سيستغرب، مثلي تماماً، أن هذه الزاوية من تجارب الأمومة قد شدّت اهتمامي. وقد ظل هذا السؤال في نفسي، إلى أن توالت أعمال مي لتوفر لي نوعاً من الإجابة.

لماذا أحب كتابات مي التلمساني؟

في مجموعة “بحيرة المساء” لإبراهيم أصلان قصة تبدأ بوحدات مسلسلة، الرقم (1) جملة واحدة: لم يحدث شيء، الرقم (2): لم يحدث شيء أيضاً، ثم يبدأ في السرد مع الوحدة رقم (3). وقد تركتْ هذه الجرأة من الأستاذ أصلان أثراً قوياً ومرحاً في نفسي. وأعتقد أنها كانت دافعاً أساسياً (مع عوامل أخرى) لأتردد على مكتبه في جريدة الحياة، أحاول أن أستمتع بحديثه وتأملاته عن كيف يمكن للبساطة أن تكون كثيفة، وعميقة، وتختزل تجارب حياة وتعبّر عنها بدقة.

في روايتَي مي “هليوبوليس” 2011 و”أكابيلا”- 2012، لا يحدث الكثير في الحقيقة، لكنها أعمال ثرية، تحتوي الكثير من الإشارات والدلالات، وتأخذ بيد القارئ إلى عالم حسي رقيق، مرّة من خلال صوت ووعي راوية طفلة، تصف الشخصيات وتفاعلها مع البيئة من حولها من داخل إطار للحكي هو لعبة الماريونيت.

ومرّة، من خلال راوية في سن النضج تعي أن نضجها غير مكتمل، وتستعين بأفيش فيلم تعلّقه على الحائط كمستهل لكل نقلة درامية في رحلة الوعي بالنقصان ومحاولة استبطان ما هو داخل النفس لتعويض النقص. وتنطلق بداية هذا الوعي من رؤية انعكاس صورة الأفيش على لوح زجاج النافذة الذي تظهر من ورائه أغصان شجرة، ومن خلال مزج الصورتين (الشجرة في الخارج وتفاصيل البوستر بالداخل) على الزجاج تبدأ كل رحلة جديدة في الوعي واكتشاف بواطن الأمور.

في “هليوبوليس” الحيادية أكثر حضوراً من “أكابيلا”، فالبطل هو المكان الذي يصبغ ويصوغ التجربة في زمان محدد. وتقدّم مي وصفاً سخياً لبيت في مصر الجديدة بتفاصيل وملمس ولون وشكل الشقق والأبواب والأثاث والجدران والخزائن والملابس والأقمشة، فنتعرّف منها على ما هو تحت القشرة من مشاعر ووعي وارتباكات وقلق.

مشهد الصبية الخادمة التي تنزل إلى الميدان حاملة دستة من أكواب الشاي على صينية للعساكر الذين احتلوا المكان بعد فرض حظر التجوّل في يناير 1977، الوصف أقرب ما يكون لتصوير بالأبيض والأسود، مجرد ظلال تعكس ارتباكات السيدة التي دفعت الخادمة إلى خطوة الخروج، بحس إنساني مرتبك، بين التعاطف مع الجنود البردانين، وبين رفض قسوتهم في قمع الشباب المحتجّ.

يختزل المشهد الخارج عن سياق الوصف الداخلي للبيت علاقة التوتر بين الانفصال والتورّط مع البيئة المحيطة بالعالم الداخلي لبيوت مصر الجديدة. ذلك العالم الداخلي الذي يلجأ حتى إلى استضافة الخيّاطة وتوفير إقامة لها لتصنع كل ملابس جهاز العروس، بدلاً من الذهاب إلى العالم الخارجي للتسوّق.

في هذا العالم، شديد الاستقرار، تبني الطفلة وعيها القلق والمختلف بالحياة، بالأنوثة والذكورة، بالاستقرار الأسري والخلافات الزوجية، بمركزية قصر البارون كمؤسس للمكان الحديث وعمق وأصالة انتماء المكان لهليوبوليس الفرعونية وآثارها، بالتحلّل البطيئ لصورة هذا العالم في زمن معين على الرغم من تمسك أصحابه الشديد بمفرداته.

الثنائية عنصر أساسي في بناء أعمال مي التلمساني، ودائماً ما يوجد فن بصري وسيط كإطار أو مدخل للرواية التي تتشكل بطبيعة الحال من اللغة: الماريونيت، السينما، التشكيل، الموسيقى.

في “أكابيلا”، والتي تعني أداء الأغنية بصوت منفرد من دون آلات موسيقية، الثنائيات أكثر حدةً: امرأة محافظة مقابل أخرى مغامرة ومستهترة، الزواج والاستقرار في مواجهة العلاقات العابرة والمتعددة، الحب والعاطفة في مقابل تشابك المصالح وتبدل العلاقات معها، الرتابة والروتين في مواجهة لحظات البهجة والانطلاق، الالتزام والحرية، العاطفة والجسد.

رحلة “ماهي” البطلة التي تحكي لنا رواية “أكابيلا” في وعيها بذاتها من خلال تعميق معرفتها بشخصية “عايدة” النقيضة لها من أمتع رحلات استبطان المرأة لذاتها. وعلى الرغم من أنها لا تطرح إشكاليات المرأة في المجتمع الحديث بصيغة مباشرة، إلا أن اللغة التفصيلية الدقيقة التي أتقنت مي كتابة الرواية بها تشي، من دون تصريح أو مباشرة، بطيف من أزمات المرأة في شريحة عليا من المجتمع مع قيمه التي تحاسبها بحزم وتناقض شديد، وفي الوقت نفسه تظل اللغة وفية لرحلة الاستبطان النفسي.

في مجموعة “عين سحرية”- 2016، قدّمت مي التلمساني واحداً من أجمل النصوص التي قرأتُها عن حب الفتاة لأبيها، وعن فكرة الموت، والعلاقة الروحية بين شخصين. مجموعة القصص بأكملها عمل كبير القيمة فنياً، يعكس درجة نضج مي ككاتبة. لكن قصة “في انتظار أن يموت أبي” ليست الأجمل في هذه المجموعة المميزة فقط، في رأيي هي من التجليات الجميلة لكتابة القصة القصيرة المصرية، وكنت أتمنّى لو تصدّرت بداية ترتيب قصص الكتاب.

أي محاولة لتلخيص قصة “في انتظار أن يموت أبي” من دون إعادة نشرها أو نشر أجزاء منها ستخصم من قيمتها. اختزال اللغة في هذه القصة، وموزاييك الثنائيات الذي تقدمه لا يترك للقارئ فرصة الرجوع خطوة إلى الوراء ليفصل نفسه عن عالم هذه القصة، هي قصة يعصب أن تقرأها ولا تحبها، أو على الأقل تستعذب مفهوم الكاتبة لفكرة الموت.

“الوجه الآخر” نص مميز آخر في هذه المجموعة، تصفُ فيه الراوية رحلتها مع أبيها إلى مدينة ريفية لاستلام الوظيفة الأولى لها بعد التخرّج، وتستولد من الثنائيات وعياً لطيفاً لشابة تبدأ رحلة استقلالها.

تصفُ كيف أدركتْ في هذه الرحلة أنها تتماثل مع أبيها في استخدام الأناقة المختلفة عن السائد كوسيلة لا تضع الشخص خارج المشهد ولا تكون عائقاً بينه وبين الناس، هو: “بالبيريه والكوفية الحرير والمعطف الصوف”، وهي بالذهاب إلى الجامعة للتدريس مرتدية الجينز متحدية المدير ومقتربة من الطلاب.

هذه الأناقة “كانت -كما علّمها- الوجه الآخر لأناقة الروح” ص31. أعتقد أنه لهذا السبب أحبُ “أناقة” الكتابة لدى مي التلمساني.