لحسن باكور

يحتل القاص المغربي عبد اللطيف النيلة مكانة متميزة بين مُجايليه من كتاب القصة القصيرة في المغرب، على الرغم من أن رصيده على مستوى النشر لا يتعدى ثلاث مجاميع قصصية حتى الآن. لقد واظب هذا الكاتب على كتابة القصة القصيرة والإخلاص لها جنسا أدبيا أثيرا منذ ما يربو بكثير على العقدين من الزمن، وأنتج نصوصا قصصية بديعة لفتت إليه أنظار المهتمين بجنس القصة القصيرة، وحظيت بغير قليل من الإطراء. ويمكن اعتباره من كتاب القصة الذين يراهنون على الكيف والجودة، لا يشكل الكم بالنسبة إليه هاجسا أو قلقا ما بالمعنى السلبي.

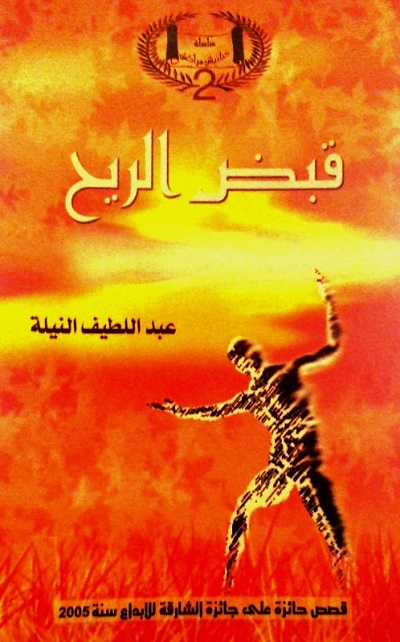

وكان الكاتب قد أصدر منذ سنوات قليلة، ضمن سلسلة ((كنانيش مراكش))، التي أسسها مع ثلة من أصدقائه بالمدينة الحمراء، طبعة ثانية من مجموعته القصصية ” قبض الريح “، والتي صدرت طبعتها الأولى عن دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، بعد أن توجت تلك المجموعة بجائزة الشارقة للإبداع العربي.

وتضم المجموعة بين دفتيها ثمانية نصوص ( منها النص الذي آثره المؤلف عنوانا للكتاب ككل) توشك أن تكون متقاربة من حيث الطول، بل وحتى من حيث الخصائص الفنية المميزة لها. إذ ثمة مجموعة من السمات التي يمكن للقارئ رصدها، والتي تخلق تواشجا بين القصص، مما يجعلها أكثر من مجرد نصوص ضُمَّت إلى بعضها في كتاب.

في هذا المقال محاولة للاقتراب من عوالم هذه الإضمامة القصصية، تلمسا لبعض خصائصها ومميزاتها الفنية على مستوى البناء السردي. وذلك عبر أربعة محاور أو فقرات: لغة الكتابة القصصية، الوفاء للحكاية، جانب الصنعة كما يتجلى في نصوص هذه المجموعة، ثم طابع القلق المهيمن على أجواء القصص وبنائها معا.

ولا بد أن أشير في البداية إلى أن هذه الورقة لا تتدعي لنفسها صفة النقد. لقد قرأتُ المجموعة أكثر من مرة، وكانت دائما تمتعني وتشبع بعضا من شغفي بالقصة القصيرة، وولدت لدي الرغبة في الكتابة عنها بغية الوقوف على بعض ما يصنع تميزها، ولعلني قد بلغت من ذلك بعض ما أريد.

اللغة في قصص قبض الريح:

اللغة من دعائم الكتابة القصصية لدى عبد اللطيف النيلة، يوليها اهتماما خاصا. وهو الأمر الذي يقف عليه قارئ قصص المجموعة بكامل الوضوح. ولغة عبد اللطيف النيلة لغة جميلة تؤلف بذكاء بين البعدين الوظيفي والجمالي، وقد تسمح لنفسها أحيانا بأن تنحو منحى شعريا يضفي على النصوص ألقا، دون أن يعيق انسيابها السردي.

إن القاص يبحث عن الكلمة والعبارة التي تقود إلى المعنى بأكثر الطرق جمالا، لكن دون التواء، ودون الخضوع لإغراء اللغة التي قد تصيب الجملة السردية ـ أحيانا ـ بالترهل. قد تأتي جمله قصيرة، حادة وصارمة أحيانا، كما تسمح لنفسها، في مواضع أخرى، ببعض الانزياح، وتلبس لبوس الشعر. ومما أثار إعجابي في هذا الإطار كيف يهتدي الكاتب أحيانا إلى التعبير عن مواقف بسيطة وأفكار واضحة بأساليب وطرق ممعنة في الجمال.

في قصة ” طفلنا الذي يحبو ” يطلعنا الراوي على مهنة خطيبته التي اشترت له حذاء بالطريقة التالية: ” .. لثمتُ أصابعها بامتنان شديد: ترى كم لزم هذه الأصابع من ضربات على الآلة الكاتبة كي توفر لي ثمن الحذاء؟” ص10.

وفي قصة ” قبض الريح ” يعبر الراوي عن حيرته إزاء غموض خطيبته قائلا: ” ..كانت كلماتي حاسمة لا تترك منفذا للشك، بينما كانت كلماتها تهرب دوما إلى صيغ الاحتمال. كنت أمامها صفحة ماء تشف عما تحتها، وكانت صفحة سماء ملبدة بسحب زائفة. كنت أبحث عنها دائما عبر المكالمات، عبر الرسائل، عبر الهدايا واللقاءات، وكانت تكتفي بالتلقي (…) كنت اسلك معها بروح اليقين والثقة في المستقبل، وكانت تسلك معي بروح الشك والخوف ” ص: 44

إن اللغة تتحول إلى أداة طيعة في يد هذا الكاتب. ويمكن للقارئ أن يتلمس ما شاء من الشواهد على ذلك داخل المجموعة بكامل اليسر. إليكم هذا النموذج من قصة “صيف الألم” : (( يرفع الدكتور ريموند بساطا قاني الحمرة من حافته، يطويه قليلا حتى يبرز مربع خشبي في أرضية الغرفة. يضغط على زر صغير في قلب المربع، ينفتح المربع الخشبي منقسما إلى مصراعين يتراجعان إلى أن يختفيا. من فتحة المربع يبدو سلم خشبي صقيل مائل. يضع قدميه على أول درجة وينزل )) ص 69

ألا تتحول اللغة هنا إلى كاميرا ماهرة تنقل المشهد بكل وضوح، فكأن القارئ يراه على شاشة ما، ولا يقرؤه في كتاب؟

وعلى هذا المنوال بإمكان القارئ أن يقف مزيدا من الشواهد والنماذج التي تؤكد على ما يوليه هذا القاص من عناية فائقة للغة، مما يؤشر على أن الأمر يعكس لديه وعيا بالدور الأساس لهذه الأداة في بناء النص القصصي والمساهمة في صنع تميزه؛ و ذلك من خلال المراهنة على لغة ذات حدين: حد يجنح إلى رقة وشفافية الشعر أحيانا، وحد وظيفي يعمد إلى السرد والوصف بدقة اقتصاد.

وبناء على ذلك فعنصر اللغة في هذه المجموعة يتدرج من المستوى الوصفي العادي الذي يشبه عين الكاميرا التي ترصد التفاصيل بدقة لكن بحياد أيضا، إلى مستوى اللغة الجميلة التي تستعير نبرة وانزياح الشعر، وذلك تبعا لمقتضيات السياق والمقام القصصيين.

احتفاء كاتبنا باللغة تجلى أيضا في حضور اللهجة المحلية في مواضع متفرقة من الكتاب، وإن بقيت حالات محدودة ومحسوبة لأن القاص يوظف تلك اللهجة بحذر، وفي حالات محكومة بسياق يبررها، كأن ترد على شكل مثل شعبي دارج أكسبه التداول قوة دلالية ( ” اللي ما شرا يتنزه” ـ قصة طفلنا الذي يحبو، ص10) أو في مثال آخر، عندما يصرخ بطل القصة مناديا على بضاعته: ( “وزيدوا يا العيالات! والرخا وجبة!” ـ قصة ما الذي يحدث لي؟، ص 22)

خلاصة القول إن القاص اهتدى إلى توظيف عنصر اللغة في جميع قصصه بشكل موفق منح لنصوصه قيمة مضافة، وكشف قدرته على تدبير المعطى اللغوي من خلال اللعب على مستوياته وتلويناته المختلفة حتى داخل النص الواحد أحيانا، مع قدر غير قليل من ماء الشعر الذي ينساب بين النصوص.

البقاء للحكاية:

في البدء كانت الحكاية وستبقى: كأن هذا ما يقوله لسان حال القاص عبد اللطيف النيلة لقارئ قصصه. إنه كاتب كَلفُ بالحكاية إلى حد بعيد. ففي كل قصة من قصص المجموعة لدينا راو/ رواة يحكي / يحكون حكاية ما. بل داخل النص القصصي الواحد قد نجد حكاية أصلية وحكايات ثانوية أو موازية، تتجاور وتتحاور لتخلق متعة، تسند فكرة وتضيء موقفا..

ويبدو لي من البداهة أن نستنتج من ذلك أن القاص يتبنى تصورا للقصة القصيرة يبوئ الحكاية مكانة مركزية بين مكوناتها. ويمكن أن نطمئن إلى هذا الاستنتاج إذا وضعنا في الاعتبار أن عبد اللطيف النيلة ينتمي إلى جيل من الكتاب الشباب الذين ذهبت بهم رياح الكتابة القصصية مذاهب شتى، إلى درجة أن منهم من أوغل في درب التجريب إلى حد الدعوة إلى قتل الحكاية، والارتهان إلى نصوص تمجد اللغة، بل و ربما الهذيان واللامعنى أحيانا.. وكاتبنا مطلع على هذه التجارب ومتابع لها.

وما تجدر الإشارة إليه أن الحكاية في قصص هذه المجموعة ليست حكاية بسيطة، بل تأتي حكايات مركبة أحيانا وفيها ابتكار. يلعب الكاتب بعناصرها، من شخوص وزمكان ووقائع، لتغدو حكايات فيها تشابك وتعقيد، ويجزئها ويلعب بعناصرها تلك تقديما وتأخيرا على نحو يستدعي مشاركة القارئ في تركيبها للظفر بالصورة كاملة وواضحة في نهاية القصة..

يطمح عبد اللطيف النيلة إلى كتابة قصص تراهن على جذب القارئ وكسب اهتمامه، ولا بد أن هذا يمر عبر إعطائه حكاية مشوقة تشبع فضوله ونزوعه الفطري للاطلاع على حكاية ما، ثم يمرر عبر تلك الحكاية ـ الحكايات أفكاره وآراءه ورؤيته الخاصة للوجود.. وهكذا تتحول الحكاية بالنسبة إليه إلى غاية وذريعة في الآن ذاته.

قاص يتقن صنعته

عطفا على الإشارة الواردة في بداية هذا المقال والمتعلقة بسؤال الكم والكيف، يمكن القول بأن الحرص على التأني طلبا للجودة هو ما جعل من عبد اللطيف النيلة قاصا ” يتقن صنعته”. إن قصص هذه المجوعة تلفت الانتباه إلى جانب الصنعة أو الحرفة في كتابة القصة القصيرة، وهو عنصر لا يمكن لأي موهبة أو ملكة إبداعية أن تتطور وتتجدد بدونه؛ فالنصوص القصصية لهذا الكاتب تبدو مبنية بدقة وإحكام، مما يوحي بأنه كاتب متأن، صبور وينضج قصصه على مهل قبل أن يقدمها للقارئ طازجة ومشتهاة..

وأنا أنتهي من قراءة أخرى للمجموعة (( القراءة الواحدة لا تكفي ـ كما هو معلوم ـ لجعل النصوص تكشف عن بعض أسرارها )) وجدتني أقول لنفسي: إنه قاص “حرايفي ” بالفعل..

من هذه الزاوية تبدو قصص هذه المجموعة مستفزة لقارئها. فهي بقدر ما تُمتع، تدعو القارئ المهتم إلى التفكير في تلك القصص من جهة طريقة بنائها وصياغتها. وتلك من سمات الكتابة الإيجابية كما هو معلوم: تُطيل أمدَ عملية القراءة وترقى بها من مرتبة التلقي الانفعالي إلى درجة التلقي التفاعلي. ولن يجد القارئ صعوبة في الوقوف على جانب الصنعة في هذه القصص. وهذه الميزة هي جُماع ملكة مُعطاة (= الموهبة) وخبرة مكتسبة (=القراءة المتعمقة للمنجز القصي العالمي إبداعا وتنظيرا).

أرمي من هذه الملاحظة إلى القول بأن القاص عبد اللطيف النيلة علاوة على كونه قاصا موهوبا بالفعل، فهو يبدو متمثلا ومستوعبا لعناصر ومقومات الكتابة القصصية الجيدة، وهو أمر أفصحت عنه نصوص هذه المجموعة بوضوح.

أجدني غير مبالغ إذا قلت إن قصص مجموعة “قبض الريح” تصلح لأن تتخذ نماذج لتدريس القصة القصيرة وكيفية كتابتها. تتوفر فيها مقومات وعناصر الكتابة القصصية الجيدة مثلما تواضع عليها النقاد والمنظرون، أعني هنا: الوصف والسرد وبناء الشخصيات والتصاعد الدرامي الحبكة ووحدة الأثر وخاصية التكثيف أيضا. وهنا يكمن تميز هذا الكاتب في اعتقادي، فهو يكتب مستَضمِرا عناصر البناء التي لا يستقيم النص القصصي متى ما أُغْفلت، لكنه يكتب في الآن ذاته، بكامل الحرية والاستقلالية. يلعب بتلك العناصر والمكونات كما يشاء ولا يدعها تحد من رحابة أفقه، لأنه يعي قواعد لعبة القص جيدا.

كما ينساق الكاتب مع طول النفس، يوفر فضاء أرحب لشخصياته كي تتحرك وتعبر عن نفسها، ويبني الصرح الدرامي لقصصه حجرا حجرا.. يفعل كل ذلك دون أن يضحي ـ في الآن ذاته ـ بخاصيتي التكثيف ووحدة الأثر اللتين تحضران في كل قصصه، فلا يتسرب إلى نصوصه الترهل، ولا يهدد التمزقُ وحدتَها الفنية، ولا يعوزها التشويق.

فما أحوجنا إلى قصص ((تحترم)) خصائص الجنس الأدبي الذي تزعم الانتماء إليه، ويعرف كتابها كيف يتشربون تلك الخصائص ويتمثلونها بحيث يكتبون بحرية لا حدود لها، دون أن يفضي بهم ذلك إلى كتابة نصوص بلا هوية أو طعم!

قصص مسكونة بالقلق

القلق هنا قلقان. أحدهما نابع من انشغال الكاتب بالتفكير في مجتمع مريض تتفشى الأعطاب في نسيجه الاجتماعي، وتحكمه سلطة المال والجاه، وكيف يحاول الفرد ـ على نحو سيزيفي ـ البحث عن ذاته، وتدبير موطئ قدم في عالم شرس يُغلّب منطق القوة..

إن القاص يمتح من معين اليومي بشكل يبدو واضحا بين تضاعيف نصوصه، لكنه إذ يفعل ذلك ينصت بوعي وعمق إلى نبض الواقع من حوله، بحاسة المبدع التي تسبر عمق الأشياء وتنفذ إلى ما هو خفي، دال ويمس جوهر الحياة..

نجد في القصص التحاما قويا للكاتب بقضايا ومشاغل ومعاناة الطبقات المهمشة. معاناة ناتجة عن غياب شروط الكرامة الإنسانية؛ ولذلك فهي ليست قصصا مهادنة أو من قبيل الترف الفني، بل إنها قصص قلقة غاضبة تسعى إلى النقد والتعرية والفضح.

فمعظم شخصيات المجموعة مأزومة، محبطة، يتربص بها الفشل في كل خطوة، فكأنها منذورة للشقاء الأبدي. ويمكن اتخاذ قصة ((ما الذي يحدث لي؟)) مثالا قويا على ذلك. فبطل القصة يفشل في كل شيء: في إيجاد عمل قار، حيث يمارس البيع بالتجوال فيطارده العسس، ويفشل في الحب، ويفشل حتى في الحفاظ على علاقة متوازنة مع ذاته، فيلوذ بأنواع المخدرات والمسكرات بحثا عن عالم آخر بديل يمنحه توازنا مؤقتا، وإن كان عالما من وهم سرعان ما سيتلاشى إذ تطير النشوة.

يناجي بطل القصة حبيبته: (( .. عودي إن شئت صخرة صلبة حادة كشفرة، انقلبي امرأة تغرق في دراستها بانتظار رجل ثري لا بائع مطارد، لكن ليس الآن. دعيني أهنأ بظلالك بضع لحظات ثم انطفئي لتتركي بصدري طعنة خنجر فادحة)) ص:23

هذا القلق يوشك أحيانا أن يتحول إلى قلق وجودي، يطل من بعض القصص من خلال إثارة بعض الأسئلة ذات النفحة الوجودية أو حتى العبثية أحيانا، والمرتبطة بالموت، الاغتراب، الخوف، العزلة… في قصة ” طفلنا الذي يحبو ” يصل الراوي إلى مدينة الإسمنت كما يسميها فيحس بالاختناق.. يتعذر عليه لقاء صديقه، فيقصد الحي الجامعي الذي كان يقطنه إبان كان طالبا للعلم في العاصمة عساه يظفر بسرير يلم بدنه المنهك. في الطريق الفارغ ينتبه إلى شبحين يتبعانه ويجدان في طلبه، فيحس بالخوف والرعب. المدينة بالنسبة إليه مدينة أشباح، لأنها لا تأبه به ولا ترحم غربته، وحتى عندما يظفر بسرير ـ بعد لأي ـ في الحي الجامعي يصاب بأزمة ربو حادة، ويشرف على الموت، وتنتهي القصة ” في انتظار سيارة الإسعاف التي تأخرت” ص:17

تبدأ قصة خفافيش السبت هكذا : (( جاء السبت مرة أخرى فاتسعت جراح النفس. قتلت الوقت في المقهى مع الآخرين وحان المساء فحثثت خطاك باتجاه العمارة. وددت لو يستبقيك أحدهم لتمضوا الليل مع سهرة التلفزة. لا أحد ألقى إليك بكلمة تحول بينك وبين إقفار شقتك )) ص 49.

ولئن كانت شخصيات المجموعة محبطة، مقهورة ومهزومة أحيانا، لكنها لا تستسلم لليأس، بل ترعى الأمل وتربي العناد، مثلما نقرأ في هذا المقطع من قصة (( طفلنا الذي يحبو )) “كنا نجلس في مقهانا المفضل، وجهانا متقابلان، لكني كنت أنظر إليك من خلف النظارة.. فجأة امتدت يدكِ إلى النظارة وقلتِ بشيء من العصبية: “عندما تكون معي أزحها جانبا” سألتك: لماذا؟، فصمتت لحظة وأجبتني بهدوء: لأنها سوداء..)) ص:13

وفي موضع آخر من القصة ذاتها نقرأ((..كنت أعلق مازحا:ابننا[الأمل؟!الحلم؟!] يحبو، لكنه لا يكبر، فتجيبني: سيكبر ذات يوم، سيكبر.. ينبغي فقط أن نرعى شعلة العناد في أعماقنا)) ص:15

وحري بمثل هذه الأجواء القلقة المأزومة أن تفضي إلى قلق آخر فني هذه المرة، ينعكس على بناء القصص، وهذا هو الضرب الثاني الذي أود الحديث عنه.

فقد تخدع قصص النيلة القارئ المتعجل. فهي قد تبدو ـ في نماذج منها ـ بسيطة البناء في الوهلة الأولى، لكنها بساطة خادعة. فالقاص عبد اللطيف النيلة يستحضر عناصر بناء القصة ويحرص على “الالتزام” بها، لكنه لا يتردد في التمرد عليها أيضا. ويبدو ذلك واضحا من خلال نبذ خطية السرد وتقسيم النصوص إلى عناوين فرعية والاتكاء على تقنية التناص لإثراء نصوصه وإثراء حمولاتها الدلالية، وكذلك محاولة النفاذ إلى إمكانات اللغة الإبداعية الهائلة..

إن القلق بالمعنيين الملمح إليهما أعلاه هو بمثابة وقود الكتابة الجيدة التي تطمح إلى التطور وتجاوز نفسها، وكذا مواكبة معطيات الواقع المتحول باستمرار.

على سبيل الختم

إذا كانت شخوص المجموعة كائنات مأزومة تتخبط ـ عاجزة ـ في ما يشبه عنق الزجاجة، إلى أن تختنق فعلا وتوشك على الموت ( قصة طفلنا الذي يحبو )، وكابدت حيوات ومصائر منذورة للخسارة والفشل الذريع على جميع المستويات: في العمل، في الحب…الخ ( قصص: ما الذي يحدث لي؟ بحث في المقبرة، صيف الألم..) لتجد نفسها في كل مرة خائبة فاشلة و ” لا تقبض سوى الريح “، فإن الكاتب باتكائه على حرفية لاتخطئها العين القارئة، وبمراهنته على لغة جميلة موحية، وحكايات محبوكة التفاصيل.. إن القاص بذلك استطاع القبض ـ في زعمي المتواضع ـ على جوهر القصة القصيرة، ليبدع نصوصا يتوفر فيها شرطا الجمال والعمق، مما يجعل قراءتها حافلة بالمتعة.

ـــــــــــــــــــــــــ

(*) قبض الريح ـ قصص: عبد اللطيف النيلة، منشورات كناننيش مراكش ـ ط 2 مراكش 2012.

(**) عبد اللطيف النيلة قاص مغربي من مواليد 1969، أستاذ مادة الفلسفة بالسلك الثانوي.. صدر له حتى الآن المجاميع القصصية التالية: ” قبض الريح “، “البيت الرمادي” و”كتاب الأسرار”