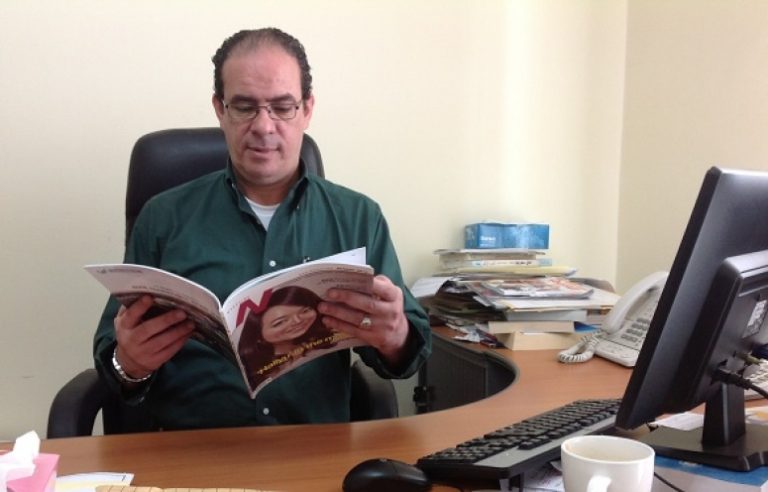

حوار مع د. فارس عزيز المدرس رئيس وحدة الاستشراق في جامعة الموصل

حاوره: د. قيس عمر

ما من مجهول إلّا وكان معقّداً لأنّه لا يزال غائباً، وهذا يتطلّب فكراً عميقاً لإضاءته، كما يتطلّب أسلوباً بالمستوى نفسه. هل من شكّ أنّ كلّ نزعة فلسفيّة هي في حدّ ذاتها صادرة عن مزيج مركّب من عقليّة تفكيكية بنائيّة برهانيّة، ومخيِّلةٍ مترامية المديات؟. هذا مفتتح اِشكاليٌّ نفتتح به حواراً مع د. فارس المدرّس أستاذ الدرس الفلسفيّ في جامعة الموصل، علّنا نفضّ ولو بعضاً من الاشتباكات العالقة ما بين مفهوم الفلسفة من جهة، ومفاهيم: الأدب، اللغة، الخطاب، الغموض، البساطة، السلطة، والإرادة.

قيس عمر :

س/ يُعِد فيتجنشتاين بعضاً مِن المشكلات الفلسفية زيفاً، وسبب هذا هو اللغة وسوء فهمها، بمعنى ثمة سوء في فهم المنطق اللغوي، وهذا يترتب على ضرورة فهم منطق اللغة؛ لأن التركيبة النحوية للجملة قد تكون سليمة، ولكنها منطقياً غير سليمة، ومن هنا يأتي الخطأ.

د. فارس المدرس:

ج/ إنّ رأي فيتجنشتاين أشبه بالمراوغة التي طرحها العقل المنطقي على يد سقراط، متهماً السوفسطائيين الأوائل الذين أخضع مقولاتهم للمنطق اللغوي نفسه، بينما الأوائل منهم كانوا ثواراً على النزوع العقلي المُجيّر لحساب النبلاء الذين دافع عنهم سقراط وأفلاطون أيضاً!.

معلومٌ أنّ الإرادةَ تعمَدُ إلى إحداثِ قَبولٍ لها في ذهن الآخر؛ والإقناع أولى أدواتها، ولم تجد الإرادة مثل اللغة واجهةً تتختّل وراءها في حال عدم قدرتها على تمرير سلطتها باسم الدين أو القوة، وهذا ما تشهد عليه تواريخ الاستبداد، والعقلُ المنفردُ مُكتفٍ بذاته، ولا يحتاج إلى لغةٍ ما لم يكن له شريكٌ واضحُ الحضور؛ لذلك فاللغةُ كائنٌ اجتماعي، وشخصٌ واحدٌ يستطيع استخدام العقل استخداماً حراً، ذلك الشخص لم يتعلم أيَّ لغة قط، وسيفكر دون أنْ يُجري حواراً لغوياً مع نفسِه، ولا يستحضر الصورَ والقياسات التي وقع الناسُ تحت طائلتها، ثم حين نعلِّمه اللغةَ ونراقب اشتغالَ عقلِه، سنعجب مِن الفَرق بين اشتغالِ العقل بوجود اللغة، وبين اشتغالِه بدونها، مع أنه سيسعى إلى تعلم اللغة، لينقلَ أفكاره، فاللغة نظام فطري(*)، ونظامُ اللغة أبويٌّ بامتياز، وهنا راحت اللغةُ تفرض سلطتها، لكنها على الحقيقة ليست إلا سلطة أداتية، فالسلطة الحقيقية للنظام الإرادي الذي استخدم العقل مستعينا باللغة الإقناعية، فالعقل الإرادي صار يمزج حلاوةَ اللغة بالمقدمات المنطقية، ويندسُّ تحتها؛ ليقنع الآخرين بعقلانية مقاصدِه، فمثلاً نائبُ الفاعل – مبدئياً – طريقةٌ استولدتها اللغةُ لأسبابٍ اقتضتها روعتُها وجلالُها…، أسباب يختلط فيها الجمال بالحاجة إلى الاختصار، أو تعويض الجهل بالفاعل، لكنْ سرعان ما استغلَّ الخطاب الإرادي هذا الحال وحوَّره إلى أداةٍ يرتكبُ عبرها جرائره، فقولنا: كُسِر البابُ، قُتل الطفل، The child was killed. The door was broken يحتمل الاحتمالات التالية:

- يقتضي الجمالُ أو الاختصارُ تجنبَ ذكر الفاعل لأنه معلوم.

- الفاعل مجهول، فلا نريد تعطيل الجملة الخبرية بسبب الجهل به.

الفاعل معلوم، لكن (لا نريد) الإفصاحَ عنه، خوفاً أو تواطؤاً معه، والنتيجة تحوّلُ الضحية وهو الطفل إلى فاعل وقاتل، أو ينوب عن القاتل!، وقد عمِدتُ إدخالَ كلمة (لا نريد)؛ لأبيّن أن الاحتمال الأخير نابع من الإرادة، وهنا لن يجد فيتنجنشتاين خطأ في الجملة ولا جهلاً، بل سيجد (إنْ شاء أنْ يجد) مراوغةً في الدلالة ذات بعد قصدي، أما فيتجنشتاين، فيتحدث عن جانب إيجابي للمسألة، بينما هناك أطمار من مشكلات أخرى يختصرها بكلمة خطأ.

إنَّ لعبةَ استلابِ اللغةِ وجعلها وسيلةً للاستدراج اندسّت في الفكر منذ زمن بعيد، لذا لك أنْ تقرأ ألوفاً من الكتب، وتصدِّعَ رأسك بما تجده فيها من مراوغات وتعقيد وميوعة ومجازات وقياسات، أمّا بخصوص الفلاسفة فليس الأمر عنهم ببعيد، فهم اتفقوا على الاستناد إلى بديهيات منطقية مشتركة للتحري عن الحقيقة، لكن النتيجة تفضي إلى تعارض فيما بينهم يصل غالبا إلى حدِّ التناقض الشامل!، وإنَّ كثيراً منهم لم يتحرَ الحقيقةَ بقدر ما أراد فرضَ النظام على حالة المجهول، ومن هنا كان يجب على فينجنشتاين الإشارة إلى استلاب المنطق اللغوي والمنطق العام من لدن الإرادة، فالقضية ليست جهلاً بقدر ما هي مقصد تسلطي ذو مسحة عقلية، وإنْ أحدٌ لم يقُلْ كيف انشطرَ العقلُ الواحدُ – المستنِد إلى بديهياتٍ مشتركة – كلُّ شطر يدَّعي امتلاكَ الحقيقة، وهنا سيجري إخراسُك بحيلةٍ ظاهرُها الصوابُ وباطنُها القبحُ؛ فيقالُ: الاختلافُ قضية مفروغٌ مِن فائدتها، وهذا صحيح حالَ عُدَّ الاختلاف لازمةً مِن لوازم التفكير، وليس عرَضاً مِن عوارِضه.

وعليه لا أنكر القصور والخطأ في أساليب التعبير، لكنّ هناك شيئاً غير كل هذا، ألا وهو الخضوع المستتر للإرادة خلف ما نظنه عقلاً منطقياً، لكن الخلل الأشد فتكاً هو التلاعبُ بالمنطق ذاته لا بمنطق اللغة، وهذا يجرّنا إلى إعادة النظر في مدى علاقة نظريات المعرفة بالقيمة الأخلاقية في التفكير، وهذه المسألة أقل المسائل عناية في نظريات المعرفة.

قيس عمر:

س/ يقول الشاعر رينيه شار: (مع كلّ انهيار للحجج والبراهين، يجيب الشّاعر برشْقات من المستقبل)، هل هذه المفاصلة بين الأدب والفلسفة مفاصلة حقيقية في تصورك؟، على اعتبار أن الفلسفة حقل معرفي يقوم على الحجج والبراهين، بينما الأدب يقوم على بعد ذاتي تخييلي، وعلينا أن نستعيد المرجعيات المكونة لمفهوم الشاعر والتي تحيل في الثقافة العربية على الأقل بالمعنى التزامني (الكهانة والعرافة.. الشعر.. إلخ)، هذا التصنيف ذو مرجعيات ثقافية تحيل الشاعر إلى حقل غيبي، بمعنى أن الشاعر له صلة بالغيب كما الكاهن، من هنا يمكن لنا فهم مقولة رينيه شار.

د. فارس المدرس:

ج/ يقوم هذا التساؤل على افتراضٍ فيه نظر، فنحن غالباً نُسلّم بأنّ الفلسفة كلها تفضي إلى استكشاف الحقيقة، كذلك العلم، وهذا ليس بصحيحٍ؛ فالكثير من الفلسفات أثارت معضلات مشوِّشة للإدراك البشري، وأدخلته في مطبات قيل عنها: معرفية!، بينما هي رؤى ميتافيزيقية أو تعقيدات استنفدت مئات السنين من الوعي، ثم لو كانت الفلسفة دوماً ذات معطى إيجابي لانتهت إلى نتائج صحيحة مشتركة، بينما الحال أنها واقعة في مطب نقض بعضها بعضا.، وحين كتب هايدجر Heidcgger: “يجب ألا نمارس الفلسفة إلا بشكل قصائد”، فإنه عنى ما عناه باسكال قبل ألفي عام؛ حين كان يعجب بجمال الأعداد إعجابه بجمال منظر من مناظر الطبيعة!.

ألم يكن الأدب المبكر في حياة البشرية يدور حول أساطير مثيولوجية تناقش قضايا فلسفية؟!، ومع ذلك فإن الأدب لا يمكن أنْ يكون بديلاً عن الفلسفة؛ لكن في كلٍ مِنهما روحٌ تنطلق من التفاعل النفسي والذهني مع الوجود؛ بمعنى آخر يمكن القول: إن الأدبَ هو مكبوتُ الفلسفة، وهذا لا ينفي التعارضَ بين تجريد الفلسفة، وخيال الأدب ومجازاته؛ فالمواجهة بينهما؛ لكنها في الوقت ذاته تعبير عن تواشجٍ ضمني في كلا التوجهين، يطمح إلى إقرارِ وعيٍ في الذهن يعيّن موقفنا مِن الوجود والأشياء، وهكذا كانا، إلى أن أقام التاريخ بينهما نوعاً من قسمة رسمية، عندما بدأ لفظ “أدب” يستعمل بدلالته الحديثة، وبهذا شهد ديدرو هذا التحوُّل الذي فصَل بين الأدب والفلسفة، فقدم شهادة ملؤها الحنين قائلاً: “كان الحكيم فيما مضى فيلسوفاً وشاعراً وموسيقياً، أمّا اليوم فقد انحطت هذه المواهب بانفصالها عن بعضها؛ فضاقت دائرةُ الفلسفة، وافتقد الشعرُ إلى الأفكار”، ثم أجهز كانط Kant على ما تبقى من تلك العلاقة بين الأدب والفلسفة.

لقد شرْعنَ كانط القسمة التي أحدثها ذلك الانفصال، في سياق ثورة فكرية راديكالية تمنع أي رجوع إلى الحالة السابقة؛ بقوله: “لا توجد علومٌ جميلة، بل هناك فنون جميلة… وإن عِلماً يصبو إلى أن يكون جميلاً لهو لغوٌ”، لأننا إذا سألناه – باعتباره علماً – عن مبادئ البراهين، فلن نحصل إلا على كلام جميل، لكن كانط فاته أنَّ قياسه يفضي إلى لازمة مفادها: إننا إذا سألناه عن العاطفة والشعور والبعد الإنساني في الوجود، فلن نحصل إلا على جواب منطقي؛ كمنطقه الرياضي، وبهذا المعنى نتكلم عن فلسفةٍ أدبية وفكر أدبي، ولكن نتجنب الوقوع في الخيار بين أدب فارغ مليء بالفلسفة، وبين فلسفة فارغة مليئة بالأدب؛ لأن الأدب لا يُوجد إلا كمفهوم فلسفي، وهذا المفهوم لا يستنفد الواقعَ المعقد للنصوص الأدبية، أما في خصوص الاستشراف الغيبي، فالعلم أيضاً غالباً ما بدأ بأخيلة حاول العلماء تحويلها إلى واقع فخابوا في كثير منها، ونجحوا في أخرى، فالخيال معطى خصب، ومن جهة أخرى فإن الصرامة العقلية إذا ما تحولت إلى مصنّعة للحياة بدلاً من أن تكون كاشفة لها، يعدُّ تجنياً وخضوعاً، ومن هنا شن نيتشيه في (العلم الجذل وفي مولد التراجيديا) هجوماً على سقراط وأعطى للحدس بعداً ثورياً أكثر حيوية وإنجازاً؛ تلافياً لشيخوخة الحياة، فالجسد لديه قوة طافحة وذات صلة بالحياة أكثر من العقل نفسه، الذي غالباً ما يكون مصنّعاً لحياة فيلولوجية هي غير الحياة نفسها، ثم يفرضها على العقول الأخرى فرضاً بوصفها حقيقة، وما يقال عن الأدب الغربي يقال عن الأدب العربي، ففي الأدب العربي أمثلة كثيرة في الغنى المعرفي الذي يمكن أن يحمله الأدب، مع ملاحظة أنّ المعني هنا الأدب؛ الأدب راقي المستوى واللغة، خصب الخيال؛ يمكنه أن يحمل الأفكار ويولّدها ويهبها بعداً معرفياً يسهم في ارتقاء فهم الإنسان وتهذيب مشاعره وعاطفته وشخصيته، وهذا تواشج معرفي واجتماعي وأخلاقي؛ لأنّ الجمال والمتعة سيكونان أدوات لإيصال هذا العطاء، وهذا ما لا تمتلكه الفلسفة ولا حتى العلوم البحتة.

قيس عمر:

س/ لو حاولنا الرجوع إلى اللغة العربية، فهل يمكن لنا تصوُّرَ وجودِ حمولات دينية وعقدية في اللغة ومواضعاتها القواعدية، بمعنى: هل تتفق معي أن اللغة العربية – وعلى الرغم من مواضعتها لتكون علماً تمتلك مقوماته المنطقية – أنها تخفي تحتها أبعاداً دينية، وذلك من خلال التأويلات النحوية واستخدام مبدأ التقدير النحوي، لاسيما التي تتعلق بالنحو القرآني، والتي سنجد أنها ترتهن لبعض التأويلات المنطلقة من تصور ديني، وليس من تصور لغوي قواعدي!.

د. فارس المدرس:

ج/ هناك ظاهرة ملفتة للنظر في خصوص قابلية اللغة العربية على التفاعل مع القانون المنطقي، لاسيما منطق القياس والعلة، والغريب في القضية أن العربية تسبق اطلاعَ العرب على المنطق الأرسطي، وإن كانت بالأساس لغة منتظمة من حيث اشتقاقاتها وتغيُّر أفعالها زمناً ومعمولاً، ومن حيث مصوتاتها الإعرابية، أما حجة خضوع اللغة العربية للمنطق بعامة، فواردة لدى نقاد اللغة العربية لكنها حجة تنطبق على النحويين أنفسهم لا اللغة العربية، وهذه النقطة تحديداً استغلها علماءُ العربية الأوائل وبالغوا في وضع قواعد مشتقة من فكرَتَي القياس والعامل والمعمول والعلة والمعلول، ومشكلتُهم أنهم استنبطوا قواعد أولية كانت تحكم هذه اللغة وحاولوا إعمامها على كل مناحي اللغة، وهذا ما أبدت اللغة العربية تجاهه ممانعة وعدم خضوع شامل، لكن الخضوع القسري لهذا المنطق سربل اللغة العربية بقيود لم يستطع النحويون التخلص منها إلا من خلال اللجوء إلى فكرة اللهجات أو إلى التأويل ومعالجات أخرى، كانوا يلجأون إليها لجعل اللغة تنساق في المساقات المنطقية التي وضعوها وأعمّوها.

المشكلة إذن في الإعمام والإخضاع، أي: في مشكلة شمول كل اللغة العربية بالقاعدة النحوية، ومن هنا تشكل النسق، أعني: النسق النحوي، ثم تبعه النسق الفقهي ثم توالى انتقال الأنساق ليشمل مجمل العقل العربي والإسلامي.

وما أن استوى الحال على هذا النسق النحوي حتى جُعل ركيزةً مقدسة، فاللغة العربية لغة القرآن الكريم، وبالتالي فهي مقدسة، والقواعد النحوية التي وضعت لضبط نطق الناس أصبحت قواعد لضبط اللغة نفسها، مع أن اللغة العربية – كما أسلفنا – سابقة على هذه الضوابط، وبالنيابة أصبحت القداسة التي للعربية قداسةً للنحو، وقد يظن البعض أن الشاهد القرآني هو الضابط والمرجع للغلة العربية، وهذا صحيح إلى حد ما، لكن لغة القرآن نفسها أصبحت ترتبط بالمنطق والقوانين النحوية، وحين توجد مسالة لا تتوافق مع القواعد، تبدأ سلسلةُ التأويلات والخلافات في التفسير لا لنفي المدلول القرآني، بل للبحث عن مخرج للنسق من الاصطدام بما تخالف فيه لغة القران ذلك النسق، وحين لا يجدون شواهد من القرآن تنساق مع القاعدة فليس من حلّ سوى اللجوء إلى شواهد لغة العرب في البادية، فإن عز ذلك أيضاً فلا سبيل للبعض سوى التأويل، بيننا لجأ البعض إلى اختلاق شواهد لإنقاذ النسق من مأزقه، ومن هنا وردت الإحالة إلى التحريم والاتهام بالخروج على النسق المقدس في مجمل الأفكار، فما أن تخالف الساري من الأفكار حتى تبدأ سلسلة الاتهامات التي تحيلك إلى خارج على الأطر المقدسة تماماً، كحال من أراد الخروج على أداتية النحو العربية فاتُهِم بالخروج على الأصول الاعتقادية، وقِسْ على هذا مواقف كثيرة أخرى في غير نطاق اللغة ونحوها، وعلى هذا فالنحو إذا جاوز شرط الكفاية خرج عن أطر مصلحة اللغة إلى مصلحة النظام الساري الذي يحكم مجتمعاً ما.

قيس عمر:

س/ طالما جرى تناول موضوع الكفاية، نريد فهم معنى هذه الكفاية، ومَن الذي يضع أطرها، ويقررها في سريان قواعد اللغة؟.

د. فارس المدرس:

ج/ شرط الكفاية في اللغة يعني أن اللغة تضع لنفسها أنساقاً معينة تجعلها نافذة ومتناسقة في بيئتها، فهي مكتفية بذاتها إلى حد ما، ولو لم تكن كافية بذاتها لانتفت مع الأيام وتعرضت مع ميول وأذواق ومدركات أصحابها، مع ملاحظة أن اللغات تتفاوت في مستوى هذا الشرط عمقاً وحدوداً.

قد تبدو بعض تعليقاتي فيها معارضة للنحو العربي، وهذا صحيح وخطأ في آن واحد، الخطأ أنني لا أدعي مجمل النحو العربي، والصحيح هو أن النحو العربي بالفعل جاوز شرط الكفاية، فكيف؟!.

إن خروج النحو من هدفه الأداتي في ضبط اللغة إلى هدف آخر، تعقيد تقعيد قسري مدرسي لفرض النمط يفقد النحو شرطه الكفاية الوصفية، ويعمل على فرض نمطيته على مجمل اللغة ومجمل التفسير، أمّا من يحدد هذا الشرط في اللغة، فاللغة نفسها تحدّده بالتعاون مع الإدراك في سبيل التواصل الانسيابي بينهما، ولكل لغة شروط كفاية خاصة بها قد تتوافق مع شروط كفاية لغة أخرى وقد تتعارض، لذلك قال تشومسكي: إن شرط الكفاية يخص قواعد لغة معيّنة، فالقواعد تستوفي الشروط طالما تعطي وصفاً كاملاً ودقيقاً لخواص اللغة، وشرط الكفاية التوضيحية يخص النظرية العامّة للغة، فالقواعد العالمية يجب أن تظهر أنّ كلّ لغة معيّنة هي ظهور instantiation معيّن من المرحلة الأولى، ومشتقّة منها تحت “شروط حدود فاصلة” تحددها التجربة أو الخبرة، عند ذاك يمكن شرح خواص اللغة على مستوى أعمق، وهذا يقدم حلّاً لما يطلق عليه أحياناً المشكلة المنطقيّة لاكتساب اللغة، وعليه تجب إعادة النظر في قضية اشتغال اللغة وفحص علاقتها بالعمليات العقلية وتبيان دور القاعدة الداخلية التي انطلقت منها اللغة، وأصبحت لاحقاً قاعدة نحوية، مثلما صورناه في أول الحديث بـ”تطابق منطقية اللغة” العربية مثلاً مع قواعد المنطق بالأساس، وهناك قواعد أخرى سرت على وفقها اللغات ليس من الضرورة أن تكون منطقية، لكنها أصبحت على أية حال قواعد، واللغةُ العربية مع ما فيها من غنى، فإنها بحاجة مُلحّة إلى دراسات تتعلق بمدى صلتها بالعمليات الإدراكية، فالعقل العربي عموماً فقير من هذه الناحية، وليس العقل العالم بأحسن منه حالاً، لكن في الغرب بدأت دراسات معمقة في هذا المنحى، ولو سألني أحد: لمّا كانت العربية بهذه الحاجة إلى إدراك شروطها الكفاية وتبيان قيمتها قُبالة منطقية النحو وعيوبه وإيجابياتها، فكيف استمرت بالوجود والنفاذ مع حجر يكاد يكون أشمل على تطورها؟!، فأجيب وباختصار جواباً قد يصفه البعض بالتطرف، وهذا حق لأنه يحتاج إلى سعة وتقديم براهين وأدلة كافية، وإلا فهو رأي ليس إلا، وهذا الجواب مفاده: أن شروط الكفاية للغة العربية أكبر بكثير من العقل العربي ذاته.

قيس عمر:

س/ بقيت الدراسات النقدية تنظر إلى البلاغة على أنها تحسينات جمالية تُمارَس على النص بغية تأدية المعنى بشكل دقيق، وكذلك منحه بعداً وسلطة تعمل على الإيقاع بالمتلقي وتجعله خاضعاً لسلطة اللغة وهيمنتها الجمالية، وبهذا فهي تعمل على تزوير الواقع وتدفع باتجاه تشكيل حياة لغوية مفارقة للواقع ومباينة له، ولربما علينا إدراك التسرب البلاغي في كل مفاصل المعرفة، فقد خرجت البلاغة من حقول الأدب بعامة وتسربت إلى لغة المعرفة ولاسيما الفلسفة وعلم النفس والاجتماع والقانون، ولنأخذ مثالاً على تسرب البلاغة إلى (اللغة القانونية)، فطبيعة الحضور البلاغي في المتن اللغوي القانوني، قادر على تحويل الحقائق إلى مسوخ والعكس صحيح!.

د. فارس المدرس

ج/ هذا من أخطر الأسئلة وهو يتعلق بأداتية اللغة واستثمار الخطاب، لا بهدف تحقيق الجمال وإحداث المتعة بقدر ما تهدف إلى الاستحواذ على القارئ وتحديد اتجاهه، انزعْ أدواتِ المراوغةِ عن الخطاب وسيتكشّف الحالُ عن فجائعَ أسموها معرفة وثقافة، وفيما خلا الأدب والفن، ما لم يتم إقصاء الرومانسية عن خطابات الفكر بشتى مجالاته، فسيبقى الناس ضحايا الكذب والتلاعب بالعقول.

أما المجاز والتحسينات اللفظية والاستعارات وحتى التأويل، فهي أدوات للوصول إلى جمالية اللغة أو بهدف الاختصار، وهذا حسنٌ، وكذلك الحال صيغ استخدام النائب الفاعل الذي نورده هنا بوصفه مثالاً، فقولنا: (قُتِلَ الطفل) في حال العلم بالفاعل وتقصّدُ إخفائه أحدُ جرائم الخطاب، التي لا تكتفي بإخفاء الفعل، بل تحوّل الضحية المغدور (الطفل) وهو مفعول به إلى فاعل، بحسب التأويل النحوي، فهل والحال هنا نُعِدّ تركيب الجملة المبنية للمجهول جمالية وفناً على طول الخط كما يقولون!، تأملِ الكثيرَ من القصائد التي تُكتب للغناء، ستجدها رثاثة موغلة في التفاهة وتهدف إلى استلاب شعور البسطاء وابتزاز عواطف المراهقين، ولاسيما الطبقات الأقل ثقافة لتحقيق الربح والرواج، وهي قصائد مشحونة بالمجازات والأخيلة والتشبيهات والاستعارات التي تثير البسطاء وتستلب عواطفهم، حدّ النواح والاستخذاء، وهذا الحال نفسه تجده لدى كثير من السياسيين وخطابات الجماعات الدينية والإعلام، ويتفرع عن المجاز التأويلُ، فكثير مِما نحسبه صواباً إنما تنتجه إرادةُ التأويل؛ لتحقيق ما نصبوا إليه مِن طلبٍ للراحة، أو استلاب المعنى، أو تحقيق المصلحة، فالتأويل ليس على الدوام طريقةً للفهم، بل أغلبُ التأويل نمطٌ من إرادةِ التسلّط يؤديها العقلُ الإرادي؛ بهدف تحقيق مكاسب الإرادة، ولكن هذه المرة مِن خلال اللغة وقوةِ الخيال، ومن هنا ينقلب المجاز والاستعارة في اللغة إلى قوةِ تسلطٍ تتغلغل في الخطاب.

إنّ تفكيك الخطاب شيءٌ، والتسليم بالقيم الجمالية شيءٌ آخر، أعني: ليس بالضرورة حين تفضح المسكوت عنه تكون مناهضاً للقيم الجمالية والفنية، فلازمُ الشيء ليس بلازم، كما يقول علماء المنطق، أما تمجيد اللغة أو الأدب أو الفن فهذا ليس من شأن النظر في أصول الأشياء، وهو لا يعني نفيها بالجملة، كما أن البلاغة ليست تابوهات أو مقدسات بحجة أنها تُمارَس باسم الفن أو الجمال أو مقدسات دينية وسياسية، وشيوعُ النزوع الرومانسي في غير مجاله خطابٌ مُغِيّبٌ للوعي ومُميِّع للقيمة؛ قيمة الأشياء والمواقف والمشاعر وحتى الأفكار، وإن أغلب خطاباتنا السياسيةِ والثقافية فيها مسحة رومانسية، لا بهدف تمجيد الجمال الرومانسي، بل بهدف الإجهاز على رأي الآخر واستلاب موقفه، وللطرفة أذكر قصة حوار بين عجوز وفيلسوف، وهو من الأدب الفلسفي حول الموقف الحقيقي من قضية المرأة، وهل أن دونيتها التي تلبّست ظلماً أتت بالطبع أم بالاكتساب، وكيف أن كثيراً من دعاة تحريرها إنما يوغلون في طمر حقوقها مع الادعاء المستمر بأنهم ينافحون عنها، قالت العجوز: ها أنا ذا قصيدةٌ ترنَّم بها ذاتَ يومٍ الشعراءُ؛ أفيسرُّكِ أنْ ترَي بقايا الشعراء متمثلةً بعجوز؟، إذن انظري إليَّ ملياً، أمَا كان الشعراء يتغنون بما قد تراءى لهم مِن جمال فيَّ ومن دلالِ؛ يتهادى في جسدِ فتاة، فأين الشعراءُ إذن؟!، أفكانوا مُغرمين بالمرأةِ أم بجسدِها الفتَّان، ألا يعني هذا أنَّ جلَّ ما يدَّعونه مِن تمجيدٍ للمرأة لا يعدو سوى نفاقٍ يستدرجون به الجسد، دون أن تلمَس ميوعتُهم جواهرَ الأشياء؟، فهل يوحي هذا بأنَّ المرأة في أعين الشعراء والعشاق ما هي إلا جسد؟!، حتى إذا ما ذهبتْ نضارُتها وفقدت خاصيتها كأنثى، يشيحُ الشعراءُ والعُشاقُ بوجوههم عنها، وإلَّا فلمَ لا يتغزلُ الشعراءُ بعجوز؟!.

قيس عمر:

س/ ألا تعد قصدية المؤلف دعوة لتكبيل القارئ بنمط دلالي مِن شأنه أن يكوّن ارتباطا آليا بينه وبين النص، والأولى أن نفهم الأدب فهماً مفتوحاً، لكونِه لغة شعرية؛ تمتلك خصوصية عابرة للبعد الإيديولوجي؟.

د. فارس المدرس

ج/ هذه مشكلة تعريفية ينبغي أن نحدد قبلها قصدية اللغة والأدب، وحين تعمَد إحدى المدارس النقدية إلى تجاهل المعنى، كما فعلت الشكلية الروسية والبنيوية الأدبية في التركيز على آليات الشكل، يصبح الحديثُ عن القصديةِ من باب العبث، لا تستقيم قصدية المؤلف ولا النص إلا بوجود علاقة يكشفها الواقع المستخلص من إمكانية التأويل وفق معايير بلاغيةٍ، وقد فطن عبد القاهر الجرجاني إلى هذه المسألة بقوله: (واعلمْ أنه إذا نظر ناظرٌ في شأن المعاني والألفاظ، فرأى المعاني تقع في نفسه من بعد وقوع الألفاظ في سمعه، ظن أن المعاني تبعا للألفاظ في ترتيبها، ولو كانت المعاني تبعا للألفاظ في ترتيبها؛ لكان محالاً أن تتغير المعاني، فلما رأينا المعاني قد جاز فيها التغيير من غير أن تتغير الألفاظ، علمنا أن الألفاظ هي التابعة؛ والمعاني هي المتبوعة)، وهذا ما يحدث في المجاز والاستعارة، فالأصل الاستنباطي للمعنى هو الذي يحدد المعنى؛ لكن ليس خارج نطاق اللغة، لكن الاستعارة عند العلماء العرب مِن أمثال الجاحظ والجرجاني والرماني تتناقض مع وظيفتها الحديثة في التلقي والقراءة، التي أصبحت أداةً لضبابية المعنى وإبهامه، فالصورة الاستعارية لدى البلاغيين لا تشترط اتّباع المعنى للفظ، بل تبيح تحرره من الاتباع كما مرَّ في نص الجرجاني، وكل نشاط داعم للقارئ أو السامع هو نشاط داعم لوظيفة الأدب ذاته، ولا يمكن أن يُغيَّبَ الإنسانُ لحساب النص، ولا أن تغيب الحقائق لحساب التأويل المفتوح الذي لا يفضي إلى نتيجة بكل المعايير العملية، فإذا غاب المعنى عن القارئ أو استُغلق أو لحقته الفوضى والتشويه، فقدَ الأدبُ مبررَ وجوده، ومن هنا كان الناقد الإنكليزي ستيفن سبندر Spender Stephen يقول: إن (الأديب محتاج قبل كل شيء إلى أن يضع نصب عينيه أن الأدب يجب أن يكون في أحسن الألفاظ، وفي أحسن المواقع حتى يحمي نفسه من تيار الألفاظ التي يُساء استخدامُها)، ولكن يبقى له أسلوبه هو وذائقته وخياله، أما اللغة فتواضعيةٌ في دلالاتها وقصديتها، واللفظ الذي يتكون منه المعنى الأدبي ينبغي أن يؤدي المعنى بما يفهمه المتلقي؛ لأن المتلقي هو الغاية في مساق الوظيفة الأدبية، وصحيح أن المسألة هذه قد تدخل بما يوحي بالنفعية، غير أن العنصر الجمالي لا تخدمه إلا لغة جميلة، لغة تشدّ العقولَ حول المعنى كما تُشد المشاعر نحو الجمال، وإن لازِمة اللغة هي الجمال؛ وبحضور المعاني والصورة الفنية؛ لذا فإن العجز الوظيفي للأدب يأتي أحياناً من عجز لغة الأديب، هذا العجز يتمحَّل له البعض أعذاراً متعسفة؛ يحاولون أن يُخفوا تحتها قصورهم التعبيري، فيعمدون إلى محاولة إسقاط عجزهم على اللغة التقليدية؛ بحجة أنّ ما هو حديث لا يتماشى معه ما هو قديم، وكأنهم استطاعوا أن يأتوا بلغة أدبية خارقة وشعرية سامقة، ولكنهم أعرضوا عن ذلك مختارين!!.

وقد استغرق النقادَ والباحثينَ طوفانٌ من الدراسات النصية والأسلوبية، التي حوَّلت الكثير من الدراسات النقدية إلى منصات لتشريح اللغة والنص، أو إلى طلاسمَ من دراسات جمالية، أو فلسفية أُقحِمت على الدرس النقدي، فلسفاتٌ تفتقر إلى العمق المنهجي والرؤية الموضوعية، لكن لنعلم أن استقرار دلالات اللغة ليس دعوة لجمودها؛ بل دعوة لترشيد المتواضَع عليه؛ في نطاق التجمع الاجتماعي، فلا وجود لاستقرار اجتماعي مع هيمنة عدم استقرار الدلالة، فاللغة أكثر الأدوات التي طورها الإنسانُ – خلال صراعه مع الطبيعة، وعلى أنّ هذا لا يعني نفياً للمجاز والاستعارة والرمز اللغوي، إذ هذه الأشياء تُعدّ صوراً تركيبية لأسلوب التعبير، ولا يمكن أن تكون لها قيمة نابعة من جمالية التأويل إلا بوجود لغة مستقرة الدلالة؛ لأن هذه اللغة هي التي تشكل عنصر المقارنة التي يقوم على أساسها الجمال المجازي والرمزي.

قيس عمر:

س/ إننا نعيش عصراً رقمياً، ولعلك تتلمس معي الأبعاد التي تخلفها وسائل التواصل الاجتماعي، ولربما نجد أن هناك تراجعاً لاستخدام اللغة، يقابله تطور وشيوع لغة جديدة صارت تتشكل وهي لغة (الإيموجي)، وهي رموز تعبيرية تعمل على تشكيل لغة كونية، عابرة للغات البشرية المعروفة، فهل نحن أمام تحول كوني على مستوى اللغة، بمعنى أن هناك بنية استبدالية للغة الإنسانية بعامة، لتحل محلها مجموعة من الرموز البصرية التعبيرية، التي تعد لغة كونية تمتلك مواضعات تعاقدية، وأستعير هنا من تحليل إلزا غودار Elsa Godart في كتابها (أنا أوسيلفي إذن أنا موجود) لفيلم (وداعاً أيتها اللغة لجان لوك غودار)، وتذهب في تحليلها للفيلم على أنه إشارة لموت اللغة، وتشير إلى موت الكتب لصالح الهواتف الذكية، هذه المقاربات للعصر الرقمي كلها تشير إلى تشكّل نسق لغوي/ صوري استبدالي سيطوِّح باللغة البشرية وتنوعها لصالح اللغة (الإيموجية) بشكل عام، ولصالح الصورة بشكل خاص .

د. فارس المدرس:

ج/ قبل أيام وأنا أتصفح أحدَ مواقع التواصل الاجتماعي، نشر شخص من باب التهكم صورتين، الأولى لمجموعة من الرموز الأثرية التي على شكل رسوم مصغرة لعلامات وإشارات لحيوانات وأحوال كالتي كانت تستخدم لدى الإنسان القديم، وبجانبها مجموعة من صور الإيموشنات (Emotions + Smiles) التي تُستخدم حديثاً في أجهزة الحاسوب ومواقع التواصل الاجتماعي، وكتب معلقاً يقول: ها قد عدتم إلى ما كان عليه أصحاب الكهوف، كان فعلتم مثل هذه، يقصد الرموز الحجرية بدل أن تصدّعوا رؤوسنا بنظرياتكم وتعقيدات لغاتكم!، والواقع فإن لكلامه صحة إلى حد بعيد باعتبار القصدية من الأخذ بالرموز للتعبير عن الشيء ونقل الأفكار، فالرموز البَصَرية لها القابلية على نقل الأحوال والأحاسيس كما لها القدرة على نقل الأفكار بمستويات متفاوتة، ولما كان لازم الشيء ليس بلازمٍ، فليس معنى هذا إحلالها بدل اللغة للاختصار ولا طلبٌ للعمق والتأثير، أمّا عن موت اللغة بوصفه سبباً في اللجوء إلى مثل هكذا إشارات ورموز، فهذا ليس بصحيح؛ لأن اللغة لا تموت، لكن الحاجة إلى رموز أحياناً تأتي من الرغبة في الاختصار أيضاً، واللجوء إلى السرعة، ومحاولة التأثير في المشاعر من خلال رموز هكذا إشارات وأشكال، لكن: هل هذا كل شيء؟، في الحقيقة لا، فهذه الرموز من جانب آخر تعكس الضعف الثقافي في حامل اللغة، فيلجأ إلى الرموز للتعويض، ومثل هذه الاستخدامات مثل صور السيلفي (selfie pictures) التي قد تكون وسيلة للتوثيق، لكنها غالباً ما تكون وسيلة للتعبير عن حالة نرجسية وتعويضٍ للنقص، وهي حالة تكاد تكون متفشية في شرائح واسعة النطاق من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فحالة إثبات الذات أصبحت هاجساً يُقلق الكثير من الناس، ومن هذا الاعتبار، تُعد هذه الصور والأشكال والرموز تعبيراً عن حالة تمرّد أو إثباتٍ للذات وحضور الأنا، أما عن المخاوف المترتبة على هذه الأحوال، فكما قلت – مستعينا برأي إلزا غودار – تأتي من تفشي ظاهرة الإيموشن كبديل للغة، فهي مخاوف واردة وتتمثل أكثر ما تتمثل في التسطيح وتمييع اللغة وغياب ثقافة العمق في التعبير، لكنه مع كل هذا فهي بحق لغة عالمية كما كانت الرموز في السابق وهي تطور نفسها وتتوسع، وربما ستكون في قابل الزمان معوِّضاً لغوياً قد يسهم في تقارب الثقافات بين البشر، لكنها لا تلغي اللغات، وفي خصوص قضية موت المؤلف، فهي فكرة قديمة تتغير من آن إلى آخر؛ بحسب ما ينطلق منه صاحبه كما تعلم، وله مديات واسعة وتصورات متباينة، ونتائج مختلفة بحسب حمولات الثقافة ذاتها، وشيوع الرموز يعني بمعنى ما الحدُّ من استخدام اللغة، والحدُّ من مرجعيات الأفكار، فالتعبير عن فكرة من خلال الرمز لا يقتضي الرجوع إلى مصدر أو كاتب، وتحدُّ أيضاً من جذرية “قال وكتب وذكر … إلخ”، ومن هنا ينشأ نوع من خلخلة المرجع تشبه فكرة موت المؤلف التي أشرت إليها في سياق سؤالك.

قيس عمر:

س/ إذا انتقلنا إلى نظرية الأنواع الأدبية، سنجدنا أمام انحلال مركزية النوع الأدبي، وهذا الانحلال أدى إلى تكسّر الحدود الفاصلة بين الأنواع الأدبية بعامة، ومن المهم هنا أن أنقل توصيف الناقد العراقي عباس عبد جاسم في هذا الخصوص، وفي دراسة هامة حملت عنوان: (تفكك الأدب والكتابة: الإزاحة والإبدال)، يقول: (إن الأدب صائر إلى زوال، وخاصة بعد أن تفكّك الأدب بظهور الكتابة – كمفهوم موازٍ له بصيغة الإزاحة والإبدال، حتى أخذ يتجه نحو اللا- نوع أو اللا- مسمى، وثمة عوامل محرِّكة ودافعة لهذا التفكّك، منها : تفكّك رأس المال، وتغيّر مفهوم العمل، وتحلّل الطبقات الاجتماعية، وتقويض المركزيات الأحادية، وتداخل الأجناس الأدبية، وزوال الحدود بين الواقع والتخييل)، نحن هنا أمام تحولات عميقة ضاربة ستعمل على خلخلة كل التصورات الناجزة عن الأدب والفلسفة ورؤية العالم!.

د. فارس المدرس:

ج/ أتفق معك ومع ما ذكرته عن الناقد عباس عبد جاسم بالمجمل، فالموقف من الأدب اختلف، بل إن الأدب نفسه تغيَّر من حيث الموضوع والمستوى الشكلي والفني، ومن حيث الشكل والجنس الأدبي أيضاً، وتغيّرُ الأجناس الأدبية حالة لازمت النشاط الأدبي والفني للإنسان منذ القدم، وهو تغير مُعقّد فيما يخص موقفه من منظومة القيم والبناء الاجتماعي وحتى الأخلاقي والذوقي.

إنّ تطوَّر الأدب – في الوضع الطبيعي – يعمل على وفق قوانين التطور الذوقي والحضاري والمعرفي، ولكن هذا لا يجري – بالضرورة – على وفق نسق آلي، غير أن الذي تحصّل هو أن التغييرات والتبدلات السريعة التي شهدها المجتمع العالمي أحدثت إرباكاً شديداً في المستوى الفكري والنفسي، بحيث أن خلخلة المفاهيم التي كانت تدعم هذه الطاقة أصابها قصورٌ وتراجعٌ لا يخفى على متأمل، وهذا ما أحدث فراغاً في مجال الأدب والفن؛ بحيث لم تتغير المعاييرُ الثقافية والفنية وحدها؛ بل تغيَّرت الغائية من الأدب التي طالما انطلقت منها، والجنس الأدبي يبدو له مساسٌ عميق بالوظيفة الأدبية وبغائية الأدب، وإننا نتعامل مع أحوال كالتي نراها على القطعة النقدية، فاقلب هذه القطعة وسترى وجهاً آخر هو ليس الوجه الأول، لكنه يعبر عن ماهية تعريفية بهذه القطعة النقدية أو تلك، فإذا كان الجنس الأدبي أحدَ أوجهِ الأدب – بما يشمله من أنساق وقوالب وأصول فنية وموضوعات – فالوجه الآخر هو الوظيفة الأدبية مهما كان توجه هذا الأدب، ومهما اتفق أو اختلف النقادُ بخصوص مفهوم الوظيفة، والوظيفة تتعلق بنظريةِ الأدب أكثر من تعلّقها بالنقد، والواقع فإن الوظيفة الأدبية هي التي تغيّرت وكان على الدوام يوازي تغيرها تغيّرٌ آخر، وربما سأُرمَى بالتطرف إذا ذكرتُ هذا التغير هنا، لكن لا مناص؛ لأني أراه واقعَ حال، مع وجود الاستثناء طبعاً، هذا التغير الذي حصل لدى الإنسان تمثّلَ في ميلِه إلى التسطيح ومفارقة العمق، وهذه حالة لها أسبابٌ كثيرة؛ أذكر منها وجود نزوع عدمي استمكن من الإنسان الحديث، وصار تمسكه بالمبادئ وبجودة الأفكار أمراً فيه نظر على الأقل، هذا إذا لم يكن إحساسه باللا جدوى التغير من خلال الأدب وعموم الكلمة، ويُعدُّ “فوكو” مبلور ما يُعرف بفلسفة “موت الإنسان”، والمقصود بها نهاية الإنسان مفهوماً وقيمة، وقد بيَّن في كتابه آركيولوجيا المعرفة أن العلوم الإنسانية محكومةٌ بفلسفة الأنوار التي جعلت من الإنسان أيديولوجيا كبرى، محكومة بدورها برهانات ومصالح اجتماعية، الأمر الذي جرَّدها مما تدعيه من موضوعية وحيادية، فعلم الاجتماع كان في أصله “سلطة معرفية” أرادت الطبقة البورجوازية الصاعدة أن تستخدمها بغية التحكم في التركيبة الاجتماعية وتثبيتها، وكذلك الحال مع الأدب حيث كان ممارسة ثقافية وذوقية عالية القيمة ثم صار وسيلة من وسائل السياسة والتوجهات الإيديولوجية بأنواعها.

أمّا في الأدب، فالرأسمالُ الرمزي تمثَّل في اقتحام مِضمار النقد وجعله يُبرز جانبَ الفرد على حساب المجموع؛ فتحوَّل النقد عبر مدارسه الجديدة نشاطاً ثقافياً بديلاً عن الأدب ذاته؛ فتم إفراغه من غائيته؛ ليمثل إرهاصاتٍ فردية تحاول جاهدة تبريرَ خلوِّها من القيمة الفلسفية؛ بحجة أن الجمال هو الغاية، وأن النص كيانٌ قائم بذاته بمعزل حتى عن مؤلفه، وبالفعل جرى تفريغ الأدب والفن مِن مضمونيهما تحت إطار الحرب الإيديولوجية بين النمط الرأسمالي وبين مناهضيه الآخرين، بما في ذلك المد الشيوعي والتوجهات الراديكالية؛ على اعتبار أن وظيفة الأدب والتزامه – على مستوى الاعتقاد والأخلاق – أدوات فاعلة بيد القوة المناهضة للرسملة الرمزية أو الفعلية، لكن عندما جرى الحدّ من المد الشيوعي ومن فاعلية التوجهات الراديكالية أو حتى الفكر – خارج المؤسسة الرأسمالية – تبين أن إخراس الأدب والفن كان غايةً بذاته؛ وهذا إطار لا يذهب بعيداً عن فكرة نهاية التاريخ التي قدم أصولها وصنَّع مسوغاتها فرنسيس فوكوياما في كتابه: نهاية التاريخ والإنسان الأخير. The end of History and the last man. نهاية التاريخ تعني نهاية تاريخ الأفكار والنظم والذي أراد قوله فوكوياما: لا تفكر لا تضع نظماً وقوانين وأفكاراً تغير بها التاريخ أو تعدل على مجريات التاريخ، فالتاريخ بهذا المعنى انتهى؛ لأنه خرج من طور الحتمية إلى طور التمكن من توجيهه من خلال النظم الإمبريالية، فنحن الإمبرياليين نمثل سقف الأفكار والنظم في هذا الزمن… زمن الرجل الأخير.

لقد تحول الخضوع لهيمنة الوضعانية إلى خضوع بيد مَن امتلك واحتكر قواها ونواتجها الصناعية والإعلامية، لذلك فحتى الثورات نفسها بل بأنواعها لم يعد لها كبير دور؛ بعد أن صارت للقوة المهيمنة على منتجات الوضعانية القدرة على كبح جماح أي تغير خارج عن نطاق مصلحة نبلائها، ومن يدري ربما ستظهر في العالم نظم أخرى تملك أدوات مغايرة تحد من غلواء هيمنة المتحكمين بالوضعانية، وهذا سيتبعه تغيرٌ موازٍ في النظم الذوقية والأدبية، وإلا فالأدب والفن بالعموم في انحسار، على الأقل على المستوى القيْمي.

……………………

*)) تناول تشومسكي موضوع الفطرة اللغوية في مناظرة مع فوكو عام 1971 عن الفطرة البشرية، وحاول قلب الفكرة، مبيناً كيف أنّ دراسة اللغة يمكن أن تكون مدخلاً للإقرار بوجود الفطرة الإنسانية كلّيةً، ويرى أنّ اللغة لا يمكن فهمها بالتعلَّم فقط، بل ثمة قدرة فطرية تجعل البشر قادرين على التعاطي معها.