محمد عطية محمود

تبدو العلاقة بين الفضائين: النفسي، والمكاني في رواية “أرضي و12 دور” التي تنطلق من خلال بنية العنوان الدالة على الوقوع في أسر فضاء مكاني مجرد، مفتوح على الدلالات أو المكونات التي يعتمد عليها السرد بتلك السمة البنائية المتراكبة والمتراتبة، كي تقدم تلك القطعة المشتبكة مع الوعي الذاتي من الموزاييك الإنساني، أو النقوش الغائرة التي تتركها على الذات العلاقات مع الآخرين الذين يمثلون المكان أو يعبر عنهم المكان، ربما تصدى لها السارد المُخاطِب – ولذاته وحده بضمير المُخاطَبْ المواجه للذات والجالد لها في الوقت ذاته – بسردية متناغمة ومتمادية في خفتها الظاهرية؛ كي تخفي مضمونًا نفسيًا أكثر تركيبًا وتعقيدًا، وتحمل رسالة ضمنية أكثر صراخًا وعويلًا من صراخ حواسه المعلنة على ذاته..

يبدأ بناء الوعي بالمكان/ الذات وتأسيسه من العتبة السفلية له/ العمارة من موقع حارس العقار البديل الـ “منسي” اسما وفعلا، بالدور الأرضي/ الصندوق الأسود للعمارة، والتي تتهيأ فيها كل السبل كي يقتحمها السارد/ المخاطب لذاته دائمًا من داخل تلك القوقعة الصغيرة/ الذات؛ ليرن صدى صوته دائمًا في فضاء مشترك مع المكان الذي يصل به إلى حالة التوحد المريض المشبع بالهاجس، ثم حالة الانشطار في نهاية الرحلة كنتيجة عكسية لهذا التوحد، ومن خلال تلك الوجوه التي تطل كأطياف على ساحة رواية تحتبل بالكثير منها دون أن يكون لها ركيزة فعلية في المكان حتى تكاد تكون أشباحًا، أو كائنات مؤقتة تلعب دورها الوظيفي الجديد في الرواية التي تكاد تكون قصة قصيرة ممتدة على المستوى النفسي للشخصية المخاطبة وحدها بالأمر، وكأن كل محتويات العمارة مفترضة بعنصر التخييل فيها بادئة من العالم السفلي لها.. تلك النظرة العلوية لما هو فوق الذات، استشرافا لحالة من التمرد على الواقع المعيش للشخصية المجبولة على نسيانها ووجودها تحت الأرض، ومن ثم تتدافع تلك الموجات التي تواجه بها الذات هذا الواقع الثقيل، والمتخيل:

“ستفاجأ بارتفاع البرج.. تلك البناية التي ستعمل فيها فرد أمن نهارًا، وأحيانًا في جوف الليل (بوابا)! لن تمكث هنا طويلا كعادتك.. لكن المدة التي ستستغرقها في وظيفتك المحببة إلى نفسك، كفيلة بأن تترك في روحك أثرًا سيصاحبك بقية أعوام عمرك الستين“[1]

يبدو سلوك الشخصية دالًا على الوقوع في حالة من الاستلاب والسخرية من الذات مصحوبة بحالة من التوقع والاستشراف/ الافتراضية البغيضة التي تحول كل العلاقات في وعي الشخصية إلى منعطفات وسدود تقف أمام تحقيق الحلم القادر على إثبات علاقتها بالوجود، تلك النظرة الفلسفية التي تقود الوعي لمحاولة تبرير الواقع والوقوف منه موقفًا مشاركا، حتى ولو بالتخيل، وتقمص الدور الذي ربما لم يكن موجودا في الواقع، وهو ما يجعل عملية التبرير ضرورية على المستوى النفسي الذي يروم الحفاظ على التوازن، وإن كان وقتيا أو لحظيا بالقناعات الزائفة:

“الدور الأول ليس هو البداية الحقيقية..! تماما كما أن الرقم (1) ليس هو البداية الصحيحة، فدائما هناك الرقم (0) وقبل الدور الأول يوجد دور أرضي، غير أن أحدا لا يكترث به ولا بك“[2]

ما يكرس لوجود تلك الشخصية التي لا تخرج خارج ذاتها بالقدر الذي تتشبث به بخيالات الواقع التي تتحول في وعيها إلى كائنات تسعى حولها وتشاركها هذه اللعبة الممضة من الصعود وما يستتبعه من لهاث ومغامرة، انتظارا لهبوط ليس بعده صعود في معادلة عجيبة من معادلات النص الروائي التي ترتبط بعدد من الدوال، فيما يرتبط ببنائية الرواية المرتبطة بالهندسة الإنسانية أو التكوين الإنساني الذي تتمثله العمارة لتعطي نمطا/ عدة أنماط قادرة على التنوع والتضاد وتقديم صور مختلفة من صور الحياة أو صور الامتلاء والفراغ معا كثنائيات متضادة تزين النص وتعمل على إبراز المتناقضات في الواقع البديل، وتلك الفراغات التي يملأها وجود العنصر الأكثر إثارة في هذه الحالة، والأكثر قدرة وإشباعا كاذبا على ملء الفراغات النفسية وهو “النساء” العاملات في محيط العمارة وعبرها والمتماثلات تقريبا في وضعهن الاجتماعي لهذه الشخصية الذكورية كبؤرة تنمو على هامش المكان:

“ستعيد النظر إليها بدء من تلك الخصلة التي تطل من غطاء رأسها إلى أخمص قدميها.. أيمكن أن تكون تلك الأناقة، وذلك الجمال لخادمة! تسترجع الصورة المنطبعة في ذهنك عن الخادمات.. تضع أمامك كل الصور.. حتى صورة الخادمة العجوز التي تخدم الحاجة، والتي لم قد تكن رأيتها بعد! ستضعها ضمن ألبوم صور الخادمات….”[3] هذا الانطباع الذي يسحب كل قوة الشخصية إلى الأسفل في مستوى العلاقات الإنسانية، ويجعل منها مركزا لتحرك خلاياه ووجوده وصناعة مكان في الأرضي يخصه يهيمن عليه وتكون له مقدراته من خلال لعبة الجنس والفحولة المشتهاة والمتصورة والتي تفتح طاقات التخييل فيما يسبغه الواقع على السرد الروائي الذي يمثل هنا تفريغًا نفسيًا بالمقام الأول، كما يمثل معادلًا موضوعيًا لما يدور بداخل النفس التي تصطلي بنار الصعود والهبوط أملا في حيازة نمط شخصي مميز وإن كان كاذبا.

“رغم أن البرج مكون من ثلاثة عشر طابقا فقط، إلا أنك طالما تمنيت أن تسكن في الدور الرابع عشر! ذلك الدور الوهمي.. تماما كممثل فاشل يجلس وراء الكواليس، مقنعا نفسه أنه البطل.. ربما شعورك بأنك الأعلى يولد بداخلك الثقة، والطمأنينة، ففي الدور الـ (14) ستكون فوق الجميع.. (تركب) الكل..”[4]

من خلال هذا التقابل والتضاد بين العلو والانحدار، والمقابلة بين الأرضي (كمركز أصيل له مبرراته النفسية) وبين أعلى الأدوار (كمركز للاستعلاء والتحكم في المقدرات كلعبة نفسية تمارسها الذات المريضة) تنمو القدرة على التخيل والتوهم، فتمارس لعبة الأرقام دورها الفاعل في حيز المكان، الفضاء النفسي للشخصية، تلك المرجعية الذهنية التي تستلب الشخصية وتجعلها قادرة دوما على التعامل مع الأرقام بفلسفة وجود مغايرة وعجيبة ومتشاكلة مع الواقع بتلك الفرضيات التي يطرحها الوعي لتراتبية العلاقة مع المكان وهذا التأرجح والتخبط وفقدان الاتزان، وحالة التكيف الكاذبة/ الوهمية التي يفرضها وجود مخاتل في هذا المكان بخصائصه وحيثياته فيه، ما يعلي من نبرة التطلع والشطحات الخارجة عن المألوف والمحدد بقيم فرص وجوده، تماسا مع العوارض الطبيعية التي تجعل تعترض العلاقة، وتجعل الألفة مع المكان مرتبطة بعوامل أخرى:

“مازالت النوة مستمرة.. ثلاثة أيام هي عمرها، وعمرك هنا.. تندهش لأنك بت تحفظ عن ظهر قلب أسماء أصحاب الشقق، وأسماء أسرهم فردا فردا، والأعجب أنك حفظت أشكالهم وتفاصيل أجساد نسائهم، كما سيحفظون هم اسمك، بعد أن يتعجبوا منه في أول الأمر.. “منـ سي“[5]

ولعل التعلق بدالة “المصعد/ الأسانسير” دليلا على هذا التأرجح والمعاناة النفسية التي تعاني منها الشخصية، وارتباطه بحالتي الصعود الاستكشافية التي تريدها الشخصية، والهبوط الاضطراري الذي تحتاجه للهرب من ذاك المأزق/ الواقع/ الورطة النفسية التي تقع فيها أسيرة لنزق/ وهم رجولي متهور يلتمس فك شيفرة الأسرار، فيما يعدم القدرة على مواجهتها في الآن ذاته، ربما دحضًا لفكرة كونه منسيًا، أو عملا على محاولة تجسيد النموذج المضاد الذي يحارب به طواحين الهواء، تلك التي تنبع من الداخل، فيصعب أو يستحيل السيطرة عليها.

“الرعب ولَّد بمقعدتك طاقة رهيبة، جعلتك تزحف عليها رويدا رويدا.. حتى وصلت مرة أخرى للمصعد.. تستجدي عطفه عله يهبط، وينقذك من عذاباتك.. لكن دون جدوى، ولا شفقة.. تعتقد أنك ستقضي بقية عمرك هنا.. توقن الآن فقط أهمية المصعد، ومدى خيانته.. الكل تآمر ضدك.. ضد روحك المعذبة“[6]

هذه الدونية/ الإحساس بسفالة الوضع والارتباط نفسيا به والتعبير/ التجسيد النفسي بالالتصاق بالدور الأرضي والانجذاب إليه والاحتياج الشديد للعودة إليه، مع عدم القدرة على الاستمرار في ارتقاء الدرجات أو التوغل في هذا العالم الذي ليس له، تلح على الوعي بصورة ضاغطة، وهي الصورة العكسية التي يمثلها المصعد بدالته النفسية والاجتماعية القاسية القادرة على الرفع والخفض وإعادة كل الأمور إلى مستوياتها الطبيعية بعيدا عن تهويمات الشخصية المريضة بوهمها، والتي تتغير قناعاتها باختلاف الموقف في تلك الفترة الزمنية المختزلة المعبرة عن عمر ضاغط على الذهن والنفسية الإنسانية بحس التآمر والشعور بوطأة الخيانة، ربما إمعانا في تعظيم الذات وتضخيمها في الوقت الذي تضيع فيه كرامتها ووجودها كإزاحة نفسية.

“الدور قبل الأخير.. يمثل لك آخر ربع ساعة قبل نهاية الفيلم، حيث تتوتر الأحداث وسرعتها.. الحلقة قبل الأخيرة في المسلسل الطويل، والتي غالبا ما تكون هي الأقوى.. هو لك بمثابة المحطة التي تسبق نهاية الخط.. حيث ينبغي لك أن تبدأ في القيام، وحمل حقائبك، وإلقاء نظرة أخيرة مودعة على كرسيك الذي لازمته طويلا، ثم التحرك شيئا فشيئا تجاه باب النزول…”[7]

بهذه الحيثية تبدو فلسفة الشخصية مع المكان، وتكيفها مع فضائه، أيضا من خلال سرد المخاطب لذاته معاناته مع الواقع الذي يراه وهو مكبل لا يتحرك، فيما يتحرك مخياله الواعي بالتفاصيل والراصد لها بتحويله إلى (فيلم) كي يكون عالما مبتسرا يعتقد في كمال وتمام وجوده، تغلب فيه النزعة الوجودية الباحثة عن ذاتها في حين تعرف قيمتها، ولكنها تمارس إعادة لعبة الحدس والاستشراف والتوقع كي تقطع رحلة الأدوار الثلاثة عشر انطلاقا من أسفلها الذي “دائما ما يقبع فيه المغفلون”، فتكون النتيجة هي الانسحاب الواعي من تلك الرحلة/ الفيلم

“تمسح المكان الشاسع بنظرك.. تودع حتى الدور الوهمي الذي رسمته في خيالك.. الدور الـ (14).. تطمئن أن كل شيء يبدو على ما يرام.. تهبط هادئا مستكينا.. تختار السلم.. تتفقد شقة شقة، وتودعها.. في الدور الثالث تنقبض روحك.. تستردها في الدور الثاني الذي تخدم فيه منى.. تخرج من البوابة الحديدية بعد أن رأيت نفسك في مرايا البهو عشرات الأشخاص.. تغلقها خلفك بإحكام…”[8]

بهذه النهاية الدائرية للرواية ربما وعت الشخصية مدى عدم جدارتها بوجود مغاير تاهت فيه حتى صور تخييلها/ اختلاقها عالما موازيا تتنفس فيه وجودا زائفا – استمرارا لوجود قديم – وتعيش فيه على وهم فحولة وذكورة كاذبة لا تشبع نهم وجود مكتمل في عالم يستلبها من منبت شعرها إلى أخمص قدميها، ربما وصولا للتعبير عن عمق الأزمة التي تلقي بظلالها كصورة من صور الوعي، وربما كان انطلاقا جديدا نحو تغيير الذات وتمردا عليها، وكنوع من الثورة على الواقع والواقع الوهمي البديل.

…………………………

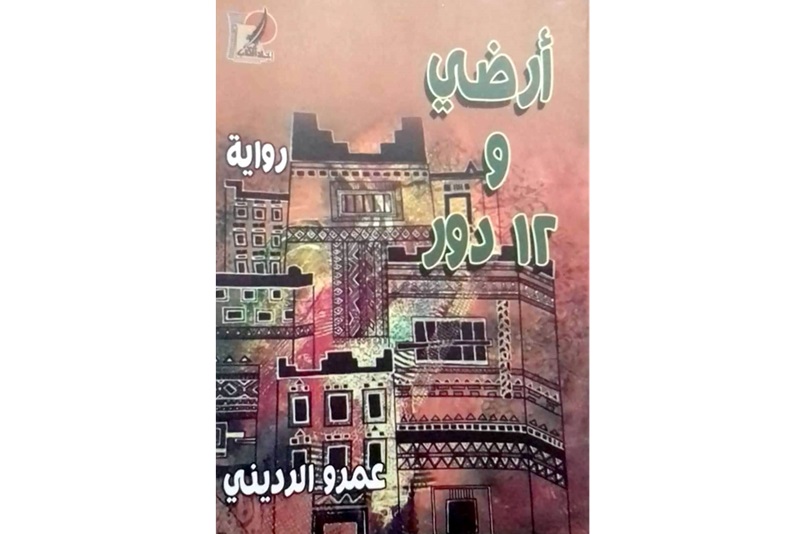

[1] أرضي و12 دور – رواية- عمرو الرديني – اتحاد كتاب مصر – 2018 ص16

[2] الرواية ص20

[3] الرواية ص27

[4] الرواية ص38

[5] الرواية ص50

[6] الرواية ص63

[7] الرواية ص83

[8] الرواية ص100