أسامة كمال أبو زيد

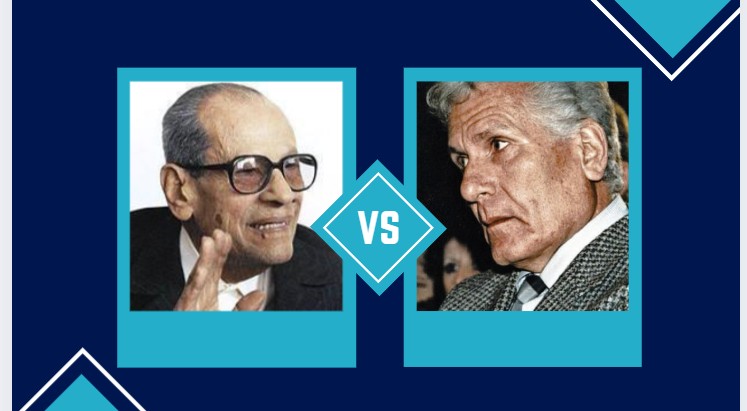

كأنّ الأدب المصري في القرن العشرين قد انقسم إلى مسارين من الضوء، يبدوان متباينين في الظاهر، متكاملين في الجوهر: نجيب محفوظ ويوسف إدريس.

الأول كالنهر، عميق، صبور، ينحت مجراه في صخر الوجود دون أن يحدث جلبة، يكتب كما يتأمل الناسكون سرّ الحياة، يصغي إلى همس الأزقة والبيوت القديمة، ويحوّلها إلى أسطورة يومية عن الإنسان ومصيره.

أما الثاني فكان كالموج، صاخبًا، متوثّبًا، يكتب كما يحيا، لا يطلب الحكمة لكنه لا يكفي عن طرح الأسئلة، يواجه العالم بحدة الضوء حين يلامس البحر، يكتب من اللحم والدم، من الجرح الذي لا يزول.

انقسمنا نحن، أبناء الأدب، بين هذين النورين. لم يكن الانقسام خصومة، بل انبهارًا بطريقتين في فهم العالم.

من انحاز إلى محفوظ رأى فيه ناسك الكلمة، ابن القاهرة الذي تربّى بين الحارات ليكتب عنها كأنّه يكتب سيرة الروح المصرية ذاتها.

تخرّج في الفلسفة، لكنّه لم يبحث عن الحقيقة في الكتب، بل في وجوه الناس.

كتب رواياته كما تُكتب صلاة طويلة في محراب الزمن: من زقاق المدق إلى بداية ونهاية، ومن الثلاثية إلى اللص والكلاب، ظلّ يبحث عن الإنسان وهو يتقلّب بين الإيمان والشك، بين الغواية والرحمة.

ثم بلغ أوج تأمله في أصداء السيرة الذاتية، حيث صار الحلم مرآةً للحكمة، واللغة همسًا يتجاوز الواقع إلى ما وراءه.

لم يكن محفوظ مجرد روائي، بل نظام كوني قائم على العدل والدهشة، كل جملة عنده ميزان، وكل شخصية كوكب في مجرّته السردية الهادئة.

أما الشيخ الآخر يوسف إدريس فكان نقيضه وقرينه فى آن واحد: طبيب الجسد الذي اختار معالجة الروح.

خرج من الريف حاملاً في عينيه بريق الطفولة ومرارة الفقر، لم يتدرّب على الكتابة، بل اندفع إليها كما يندفع العاشق إلى مصيره.

كتب القصة كما تُكتب الصرخة: قصيرة، حادّة، ملتهبة.

من أرخص ليالي إلى النداهة والحرام وجمهورية فرحات، كانت نصوصه كائنات حية، تنبض بالعرق والدم والمطر.

فيها فقراء المدن، عمّال المصانع، نساء الريف، المهمَّشون الذين لم يكن أحد يراهم.

كتب عنهم بصدقٍ يوجع، كأنّ كل قصة عنده محاولة لردّ الاعتبار للإنسان المكسور.

وحين كتب للمسرح، لم يكن يتقمّص دور المؤلف، بل المتمرّد، الحالم بمسرحٍ مصريّ خالص يتكلّم بلسان الناس لا بلهجة القصور.

ولم أنحز أنا لشيخٍ دون آخر، فكيف يُختار بين نهرٍ وموج؟ بين صمتٍ يتأمل، وصوتٍ يتفجّر؟

كلاهما كان ضرورة، والاثنان وجها مصر حين تكتب نفسها: محفوظ بعقلها، وإدريس بقلبها.

لكن ما يؤلم في المشهد أن الضوء خفت حول يوسف إدريس بعد رحيله، كما لو أن الذاكرة الثقافية لا تسمح بوجود شمسين في السماء نفسها.

فما إن نال محفوظ «نوبل» حتى انحسر الضوء عن الآخر، لا عن عجزٍ في فنه، بل لأننا قومٌ نؤمن بالواحد لا بالاثنين، نحتفي بالفائز وننسى من كان يجاوره في السباق.

غير أن الكتابة — في حقيقتها — لا تعرف تلك الثنائية الضيّقة، فإدريس ومحفوظ لم يكونا ضدين، بل جدولين في نهر واحد.

الأول يشقّ مجراه بالهدوء حتى يصل إلى البحر، والثاني يندفع بالتيار ليوسّع مجرى النهر ذاته.

إنهما معًا روح واحدة في جسدين مختلفين: الحكمة في هيئة الحلم، والعاصفة في هيئة الوعي.

ولذلك يبقيان — مهما مرّ الزمن — نورين يتقاطعان في سماء الأدب، لا لينطفئ أحدهما، بل ليضيئا معًا طريق الإنسان إلى نفسه.