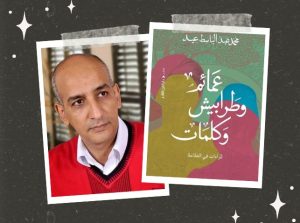

د.محمد عبد الباسط عيد

تبدو النصوص الشعرية الحداثية وما بعدها معنية بمقام الذات في العالم وتحديد علاقتها به، ورغم أنَّ الحداثة انتهت إلى يقين نسبي بالذات فإن نصوص “ما بعد الحداثة” أخذت على عاتقها خلخلة هذا اليقين وأعادت، من ثم، الأسئلة إلى المربع الأول، ولم تكن عودتها هذه عودة مجانية؛ فقد أزاحت في سبيل ذلك كلاسيكيات الحداثة، فكرًا وممارسة، فاجتذبت إلى أفضيتها المتداول اليومي، وتداخل فيها الهامش بالمركز، والموضوعي بالذاتي، في نزوع يطمح إلى الوصول إلى “حال” من الكشف الكامل، الذي تتحد به الذات بالعالم، أو نرى العالم كما يتجلى على صفحة الذات، فالحقيقة الخارجية تكتسب وجودها من “الحال” الداخلي في تركيبه وتداخله وفي تمرده على العلاقات الخارجية بكل أنماطها وأشكالها، ومن ثم فنحن إزاء لغة تملأ دوالها بمدلولاتها وتخلق من جديد علاقاتها، ومن البدهي أننا سنكون إزاء عالم يتسم بالبكورة التي نراجع من خلالها تصوراتنا ومدركاتنا عن ذواتنا والعالم. ضمن هذا التصور يأتي ديوان سمير درويش “الرصيف الذي يحاذي البحر”(1) موضوع هذه المقاربة.

***

لم يعد بمقدور متلقي النص الحداثي وما بعده تجاوز العنوان، باعتباره بنية خطابية واعية تلتقي في فضائها –بقدر ما– مقصديتا النص والمبدع، فتغدو من ثم، إمكانًا تأويليًّا معتبرًا ضمن إمكانات أخرى يكشف عنها تأويل النص. وتزداد أهمية العنوان ويتعمق أثرُه حين يكون استخلاصًا تأويليًّا وليس مجرد عتبةٍ داخلية لأحد المقاطع أو النصوص.

يبدو المؤشر الدلالي للعنوان لافتًا على صعيد الاختيار والتركيب؛ فنحن إزاء دوال تضرب في بنية التعريف والتحديد بسهم وافر، إفرادًا وتركيبًا. والتعريف بذاته مؤشر دال على بنية معرفية يتواطأ على دلالتها طرفا الخطاب.. وحين تتجه الشعرية إلى المعروف الواضح أو البسيط المتداوَل وتضعه موضع التساؤل فهذا يعني أنَّ بساطته أو وضوحَه أمرٌ خادع، وأنَّ التواطؤَ السابقَ محض وهم، ومن البدهي –والحال كذلك- أن ينتظر المتلقي نسقًا جديدًا من العلاقات يعاد به تنصيب مكونات العالم النصي، وفق رؤية خاصة تملأ الدوال المعتادة بالعلامات الجديدة، فإذا البسيط الممكن مسكون بإشكال كبير، ومفتوح على كون من الاحتمالات لا ينتهي.

يبدو الدال الأول “الرصيف” –بطاقته التعريفية التي تُدَعِّم التواطؤَ العرفيَّ- خاليًا، تقريبًا، من أي بُعْد سيموطيقي خاص، لكنه بمجرد أن يدخل بنيةً تركيبية “يُحاذي” فيها البحرَ يكتسبُ دلالَته الخاصة التي يتلون بها المُدركُ العلاميُّ لخطاب العنوان كلِّه، فإذا الرَّصيف غيرُ الرصيف والبحر غير البحر وإذا المحاذاة برزخ متوهَّمٌ لا يوجد إلا ليختفي، ولا يظهر إلا ليغيب.

وفي هذا الضوء يمكننا استظهار الدلالات السيميوطيقة المختلفة لبنية العنوان، وفق درجتين تأويليتين متصاعدتين من البسيط إلى المركب:

الأولى: وفيها يضعُنا العنوان –سياقيًّا– بين حدي التقابل: (الصلب/ الرصيف) في مقابل (السائل/ البحر)، ويمكنك أن تولد من هذه الثنائية ثنائيات أخرى تنتمي إلى البنية التوليدية ذاتها، مثل: (الثابت/ المتحرك) و(المنتهي/ غير المنتهي).. إلخ.

الثانية: وفيها نصعد ببنية التقابل إلى مستوى ثقافي يستدعي نصوصًا وقيمًا وإرثًا زاخرًا، فالرصيف دال مشروط بمكانه وبظاهِرِه الواضحِ المباشر الذي يمكنك أن تحيط بأبعاده بنظرة واحدة، وليس البحر كذلك، فالبحر –في الموروث الشعري- أيقونةُ الكرم والعطاء والشواهدُ على ذلك أكثرُ من أن تحصى:

يقول الشاعر المصري البهاء زهير: (الطويل)

بَهَالِيلُ(2) أَمْلاكٌ كَأَنَّ أَكُفَّهُمْ

بِحارٌ بِها الأَرْزَاقُ لِلنَّاسِ تَسْبَحُ

فَكَمْ أَشرَقَتْ مِنهُمْ شُموسٌ طَوالِعٌ

وَكَمْ هَطَلَتْ مِنهُمْ سَحائِبُ دُلَّحُ(3)

والبحر هو مدادُ كلماتِ الله الباقيات المتكاثرة التي قرن الله تكوثرها باتخاذ البحر مدادًا لها. والبحر في المدرك الأسطوري نموذجٌ أصليٌّ يتأكد به “الخصب والبعث والحياة، فالبحر رمز من رموز الموت والانبعاث، تهبط فيه الشمس الغاربة في الأساطير وَتُبْعَثُ منه حيةً مع الفجر فتعيد النور والدفء إلى الأرض. وصخبُ الموج وتلاطمُه يمثلان الهياج والضياع، ولكنهما ينقلان في الآن نفسه الحركة والحيوية”(4).

للبحر ظاهر واضح، وله عمق باطن خفي، وحين يكون الرصيف بمحاذاة البحر هنا يتأكد الانفصالُ الماهويُّ بين الاثنين، لكنه ككل ثنائية تقابلية سياقية يتأكد فيها وبها التداخل الدلالي قدر ما يتأكد بها الانفصال في الوقت نفسه؛ فالبحر لكي يتحدد في حاجة إلى الرصيف، والرصيف كي يكتسب دلالته في احتياج إلى البحر، فكلُّ تناقض يَحُلُّه مولَّدٌ ثالثٌ هو حصيلة الجدل الدلالي بين المتناقضيْن، وكأن التناقض ينفك في التحليل الأخير لصالح التوحيد والجمع فإذا ما ظنناه مستقلًّا منفصلًا غيرَ ذلك، وما ظنناه بسيطًا يمكننا أن نحيط به بنظرة واحدة غيرَ ذلك.. لقد اقترن الرصيف بالبحر عبر تقابل سياقي يأخذ فيه الرصيفُ من البحر قدر ما يأخذ البحر من الرصيف، ومن هذا التداخل المدهش يمكننا أن نطل على المضايق الشعرية المختلفة التي شكلت رؤية هذا الديوان جماليًّا ومعرفيًا.

***

لا يحتاج المتلقي إلى تأمل طويل كي يدرك أنَّ “الجسد” الإيروسي Eros يُشَكِّل الـ”ثيمة” الأساسية في الديوان، تتنوع مظاهرها وتتعدد سياقاتها، مما يجعل الجسد مفهومًا كليًّا جامعًا تدور حوله منظومةٌ من المفاهيم التي تؤكد عبوره إلى ما سواه، وترسِّخ دوره المركزي في فهم التجربة الإنسانية في بعديها الضروري والثقافي. وبشكل عام يبدو الجسدُ مستقلًّا عن الوجود؛ باعتباره فاعل الوعيِّ ومُحدِّده، كما أنه أحد مكونات هذا الوجود في الوقت نفسه؛ ففي الجسد يلتقي الجلي بالخفي معًا في اللحظة الواحدة، وهذا ما يجعله نافذة شديدة الخصوصية في بعديه الظاهر والباطن، المادي والمعنوي، ومن هنا يمكن القول: إن تحقُّقَ العالم نفسه –إدراكًا- مُرْتَهَنٌ بوجود الجسد بحواسه المختلفة التي تمنح هذا العالم وجوده الطبيعي والثقافي؛ حيث تتكون أدوات التعرف/ الحواس في العالم باعتبارها علامات أو لغات ترتكن إلى حواس الجسد نفسه، من بَصَرٍ وسمع ولمس وشمٍّ وتذوق وما يجاوزها من حدس وتخيل، إنها لغات تواصل وإدراك يتشكل بمقتضاها وجود العالم عبر الجسد الذي هو من ناحية أخرى إحدى مفردات الوجود أو الجسد الكلي للعالم نفسه.

وهذا النظر ليس جديدًا في الفنون عامة وفي الشعر خاصة، فالجسد ثيمةٌ فنية ومعرفية راسخة، والمؤكد أنَّ بدايتها –فيما يخص تراثَنا– أسبق مما يعرف اصطلاحًا بـ”الغزل الحسي” الذي وضعته المنظومة الأخلاقية مقابلًا للغزل العذري، أو قابلت بين الاثنين كي ترفع ما تراه إيديولوجيتها جديرًا بالرفعة، وليس انتهاء بالنصوص الروائية والفنون التشكيلية التي كان الجسد الإيروسيُّ ثيمةً أساسية في بعض اتجاهاتها.

الجسد إذن ثيمة شعرية راسخة، لكنها –شأن كل ثيمة– تكتسب مع كل نص أو مع كل توجه ما يمنحها اختصاصها المائز، ولعلي لا أصادر على المطلوب إذا قلت إنها هنا بلغت مدًى لافتًا من التنوع والغنى والانزياح الكبير عن الرؤى التي تقدمها الثقافة العربية للجسد، ولا غرو في ذلك، إذا كنا في حضرة نص تتأسس رؤيته على الجمع بين منطق الوعي واللاوعي ومساءلة المعروف البدهي، وتتسع أكثر فتستثمر المنجزَ الخطابيَّ الجامع لفنون القول والرسم معًا، عبر تعالق نصيٍّ تتسع آماده وتتنوع موادُّه، فإذا أعطاف النَّص الجديد موَّارةٌ بغيرها، تشف عنه أحيانًا وتطويه في خفاء أحيانًا أخرى، عبر عمليات التحويل والتبديل التي تدفع المتيقن منه إلى أفق الاحتمال ودهشة السؤال الذي يصدر عن ذات شاعرةٍ نزَّاعةٍ إلى الانفعال الجاد والحاد مع تغيُّر اجتماعي ثوري، كما أنها متطلعة في الوقت نفسه إلى مجاوزة الواقع المعيش دون أن تغفله، فإذا العادي المتاح مسكون بقلق وجودي، وإذا الواقع المسطَّح موَّار بحركة الوعي واندفاع التساؤل، في فعل يرتقي بالواقع الشخصي إلى عموم الانشغال الإنساني ورحابته.

تبدو تجربة “سمير درويش” أقرب إلى “الحالة” بما هي حضور نسبي تتعدد مدلولاته ولا تثبت، تتحرك فيها الذات بين اليقين والشك، وتتأكد فيها الدلالة قدر ما تتعدد طبقاتها تأويلًا، بما ينطوي عليه من أبعاد معرفية وخيالية تتسع لتضم الأسطوري والصوفي واليومي التداولي في وقت واحد.

في هذه الرؤية تبدو المرأة/ الجسد في علاقتها بالشاعر مصدر الخلق والإيجاد، فمن خلال فعلها المتنوع الخلاق يتحدد عالم الشاعر، وتلتقي الطبيعة بالثقافة، يقول “درويش” في نص تأسيسي:

“تلك امرأةٌ صدرها كبحرٍ يصفعُ الأحجارَ

الرَّاسيةَ بعنفٍ:

ترمِّمُ كوخًا بَنَتْهُ لي كُلَّمَا هَدَمْتُهُ

تَسْتَلْقِي عَلى القَشِّ مُتَجَرِّدَةً مِمَّا عَدَايَ

كعود خَيْزرانٍ

تجدلُ الشمسَ قصائدَ مُرْبِكةً

وتغني لي: “كانَ فجرًا باسما”

بينما تدور الأرض دورةً كاملةْ”(5).

تتعلق حركة النص بالمرأة، تظللها الأبعاد التأويلية لثنائية التقابل في العنوان: البحر/ الأحجار الراسية، فالمحاذاة السابقة (أقصد بنية العنوان) وجدت هنا فرصة للتلاقي، عبر بنية تشبيهية يلتقي فيها صدر المرأة بالبحر ويشتبهان معًا، وتتجذر الصورة وتكتسب بعدها العلامي الجديد بالنظر إلى الحركة العنيفة التي يلتقي بها هذا الدال الجديد بالحجر وما يتولد عنها من أفعال مادية ومعنوية تمنح الشاعر وجوده أو قل توجد له كونه الذي لم يستطع المحافظة عليه، وذلك عبر مجموعة من الأفعال التي تعزز الاشتباه وتقوض المسافات بين ناتج فعل المرأة والبحر، وهي:

– تُرَمِّم كوخًا هدمه الشاعر، وهي تستمر بذلك وتكرر فعل البناء رغم أن الشاعر يكرر فعل الهدم.

– تَسْتلقي على القش، وهو فعل يشير إلى شيء من الاستسلام الذي يفتح الباب للتوحد بين المرأة والذات الشاعرة، ويتعمق هذا المشهد بصورة تشبيهية تراثية تدعم حسية المشهد ورعويته.

– تَجْدلُ الشَّمْس قصائد مربكةً: وبهذا الفعل ينحل المنطقي في غير المنطقي، أو يتحرك الخيال نحو ما شاءت له الإرادة أن يتحرك، فإذا الشمس قصائد مربكة مدهشة.

– تُغني لي: فالشاعر هو المقصود بهذا الغناء، أو بتلك الأغنية التي يشير عنوانها إلى بكارة الوجود وبدايته: “كان فجرًا باسمًا” والتي تتحدث كلماتها بوضوح عن انتظار المرأة لمن تحب واكتمالها به.

يبدو هذا العالم ناتج حركة بين العنف واللين، ناتج التوحيد بينهما، كما تبدو الذات مركز هذا العالم وغايته، باستقراره ماديًّا ومعنويًّا وباكتماله بالمرأة يتحقق انضباط الوجود وتدور الأرض دورتها الكاملة.

وإذا كانت المرأة التي يشبه صدرها البحر هي مناط التبدي السابق، فإن البحر بموجه المتوالي في توحده يعيد تشكيل الوطن ورسم صورته من جديد:

الموجُ واحدٌ واحدٌ

يَقْذِفُ ماءه دافئًا، وناعمًا

تتكسر على وجهه أشعةُ الشمس،

كأنَّمَا وطنٌ يرسم لوحة زيتية تشبهه

ويغني “عن العشاق”(6).

تلتقي المرأة بالبحر أو بموجة البحر عبر فعل الخلق والتكوين، وإذا كان الهدمُ فعلَ الذات والبناءُ فعل المرأة التي تصل بعطائها البحر بالأحجار الراسية، فإن البحر والشط يلتقيان عبر جسد المرأة الذي سوف يكتسب علامته المركبة عبر هذا التداخل أو التلاقي.

نحن إزاء قراءة جديدة لأسطورة الانبعاث؛ حيث الماء وحدة مركزية في معظم أساطير الخليقة في العالم(7). الانبعاث المنشود مشدود إلى رؤية حالمة، يلتقي فيها عبر التشبيه الواقع والخيال، تلتقي التفاصيل المشهدية ذات الأبعاد الواقعية والدلالات الإيروسية بالخيال الرومانسي الذي يحلم بوطن كامل غنيٍّ مثل لوحة فنية، يطرب الأذن ويفرح القلب مثل أغنية عن العشاق.

لكن الصورة -في كليتها– تبدو مرتهنة إلى تصور خيالي جامح؛ تجمع في تفاصيلها بين الخيالي والواقعي، تلتقط من الواقع ما يناسب التصور الخيالي “الموج/ والأغنية المتداولة عن العشاق”، وهذا الجمع بين الخيالي والواقعي يمنح الصورة نفاذها وتأثيرها. ولعل هذا ما منح الصورة كلها بعدها العلامي الذي امتلأت به الذات الشاعرة، ومن ثم كان فعل الأمر قاطعًا في استثمار هذا المنجز ومقابلته بمنجز آخر لا يقل عنه بكارة وبهاء:

فأطلقي صوتك

غوصي في الحانات المرصوصة تحت نهديك

المنذورين لقصيدة عن المنفى

واغمري قلبكِ بقرع الدفوف

ورفرفة الأجسادِ الخارجةِ من إطارها”(8).

في الدفقة السابقة نزوع قوي –عبر وحداتها الجزئية وبنائها الكلي– إلى التحرر من كل قيد يمكنه أن يوقف هذه الحركة التي لا تتوقف ولا يراد لها أن تنحصر في إطار أو في معنى محدد، إنها حركة مندفعة إلى الأمام، فلا تقرُّ على شكل ولا تكف عن الحركة والتخلق المستمر في فرح وبهاء.

فالجسد الآن مطلق لا إطار له، مدفوع بقواه الذاتية إلى عالم من فعله واختياره، ومن ثم يغدو الحضور، منظورًا ومأمولًا، محض عطاء جسدي، فبالجسد يوجد العالم ومن خلاله يمكن فهمه، ومن ثم توالت أفعال الأمر: “أطلقي، اغمري، غوصي”، وهي أفعال تطلق العنان للجسد كي يعي نفسه ويدرك قدراته التي تكمن فيه وحده.

من الضروري أن نؤكد أن إيمان الذات بنفسها جعلها أكثر إنصاتًا لصوتها، وأكثر قدرة على فهم العالم، فبدت، في التحليل الأخير، مجدولة بالعالم عبر منظومة من العلاقات الجديدة، فلم يعد العالم -بمقتضى هذه العلاقات- موضوعًا للتعبير، ولكنه غدا ميدانًا لفعل الذات، تغيَّر فيه ما شاءت وتعيد ترتيبه وخلقه من جديد على نحو يجعل البناء فعلًا مستمرًّا وقائمًا في الوجود، وفي هذه الرؤية أو عند هذا الحد يبدو منطقيًّا أن تحتل “الأنا” مركز الفعل:

أنا البَحْرُ

تتفتَّتُ السُّحْبُ على أناملي عسلًا

في اللحظةِ التي تسحبُ مائي

تاركةً على إسفلتِ الإسكندرية أطفالًا

من صلبي(9).

تستدعي الجملة الاسمية “أنا البحر” بحمولتها الدلالية والتصويرية التي يترسخ فيها حضور الذات عبر يقين ينفتح على أفق لا يعرف حدًّا، ولا ينحصر في إطار، بل إنه لا يمنحنا الفرصة كي نتردد في قبول هذا الحضور الجديد للذات، حيث تتولى الجملة الفعلية المضارعة “تتفتت” البرهنة على هذا الحضور وتثبيته، ومن ثم تتشكل الدفقة كلها دلاليًّا ومجازيًّا وفق تصور إطلاقي لا يخلو من أبعاد أسطورية، تستدعي فيه جملة “أنا البحر” إرثًا شعريًّا يغرينا أن نفتح قوسًا نتأمل فيه هذا التحول المعرفي والجمالي بين هذه الأنا التي استدعت البحر ونموذج تراثي كثيرًا ما اتخذ البحر نموذجًا.

(يقول المادح القديم:

هو البحرُ، من أي النواحي أتَيْتَه

فَلُجَتُهُ المعروفُ، والجودُ ساحله

و يقول آخر:

فِي صَدْرِهِ الْبَحْرُ أَوْ

فِي بَطْنِ رَاحَتِهِ..(10)

من المؤكد أن الاختلاف بين النصين لا يعود فقط إلى تغير الضمائر، فتغير الضمائر أو تحولها من “هو” إلى “أنا” ما كان له أن يوجد إلا بتغير الوعي نفسِه، وعي الذات بنفسها باعتبارها: “بؤرة هذا العالم، منها يبدأ الخلق، وفيها تهيم كلمة السر.. لا شيء يسبقها، فهي الأصل والولادة والمنبع والمصب”(11).

فالصورة التراثية تبحث فيها الذات الفردية أو الجمعية عن نفسها في غيرها، ترهن به وجودها، وتعلق عليه آمالها.. ومن يمكنه أن يقوم بهذا الدور غير الممدوح؟

لقد غدا الممدوح، في الشعرية القديمة، مركزًا معرفيًّا وجماليًّا تشكلت على عتبات بلاطه المنظومة القيمية في طموحها الوثاب ليس إلى فهم العالم فحسب بل والسيطرة عليه أيضًا، فالصورة السابقة تضعنا في قلب نظام أسطوري، يتعلق بميثولوجيا صانع المطر أو مانحه؛ حيث “نرى الممدوح وقد أصبح منتسبًا إلى طبيعة جديدة سمت به إلى قدرات الطبيعة في مَنْحِها واتساعها لتشمل قدرات تفوق البشر وتستحيل صورة الكف المنتسبة للندى في التصوير الشعري إلى كف غير بشرية تقترب مما كانت تصوره الرسوم القديمة للآلهة وقد جادت أكفهم بالماء والثمر”(12).

فالكفُّ التي تتفجر منها بحار الرزق والسحائب المثقلة بالماء لا تشيران فقط إلى مركزية الممدوح ومركزية عطائه، بل تقيمان عالمًا مؤتلفة عناصره على تباينها وتباعدها، عالمًا آمنًا مطمئنًّا. فقد بات كل شيء في حوزة الإنسان وفي مكنته(13).

تعيد الصورة الحداثية إنتاج الصورة التراثية، وفق رؤية تحتلُّ فيها الذات المركز بعد أن كانت خارجه، ترى العالم بعين غيرها، وتفعل بقدرة هذا الغير وليس بقدرتها.

فالقران التصويري الذي تشكله البنية التركيبية الصغرى “أنا البحر” يقف على الحافة بين موضوعية المشهد وذاتية التخيُّل، بين “أنا” الشاعر الإيروسية التي تجمع بين اللذة الحسية المقرونة بنواتجها/ الأطفال، و”أنا البحر” التي تتحول على صفحتها الواسعة السحب إلى مانح الحياة.. إلخ.

ويظل القران بين أنا الشاعر والبحر ليشكلا هذه الحالة الإيروسية التي تضع المشهد برمته في فضاء جمالي تشكيلي يجمع بين المعرفة واللذة التي هي –في التحليل الأخير– سبب الوجود الأولي للحياة.

لا تعكس “أنا البحر” في هذه الرؤية، يقينًا قدر ما تشير إلى حالة معرفية وجمالية وإنسانية، أي أن يقينها نسبي، وقد ينطوي في التصور الكلي على تناقض ما، غير أنه يتكامل ضمن نسق علائقي أوسع، ومن ثم يمكننا فهم احتياج هذه الأنا مرة أخرى للبحر الذي ستحمله المرأة:

ستحملُ لي البحر على شفتين ماجنتينِ

ترسو سفنٌ على نتوءاتِهِمَا

وتلهو قواربُ صيد في انفراجَتْهِما

وتصطفُّ الأصدافُ خلفهُمَا كبنات المدارسِ(14).

تعكس البنية الإفرادية والتركيبية والمجازية تصورًا إيروسيًّا متعدد المظاهر، وما من سبيل إلى سمطقة هذا المشهد والوصول به إلى غايته دون تشكل خيالي يتجاوز قشرة المنطق والعلاقات المباشرة إلى أبعاد سريالية تجمع في لحظة واحدة بين الواقع والخيال؛ حيث البحر فوق شفتين ماجنتين تتسعان لأفق انتظار مستقبلي يلتقي فيه يقين الذات بأمانيها، وتتشكل ملامح الصورة ومن ثم، التصور على أربعة أفعال مضارعة هي حوامل المشهد ببنيته السردية الحركية المتجددة تجدد الفعل المضارع والمستمرة استمراره، لكنها أيضًا ليست حركة في الفراغ، فكل حركة زمنية تستقر على مرفأ مكاني يتسع له البحر على الشفتين الماجنتين: حيث السفن ترسو على نتوءات الشفتين، وقوارب الصيد تلهو في انفراجتهما، والأصداف تصطف خلفهما.

من الواضح أن الشفتين الماجنتين تشكلان بؤرة الصورة التي تتسع لتضم كل ما يمكن أن يجده الشاعر في البحر، وتتسع الصورة أكثر عبر البناء التشبيهي بجهته المنفكة شكليًّا، المنسجمة جماليًّا؛ حيث الأصداف مقرونة ببنات المدارس.

فالشفتان/ البحر يختزنان جيلًا كاملًا سوف يأتي، جيلًا كاملًا يقبع في أصدافه خلف هاتين الشفتين، ومن ثم فالحضور المنشود الآن يطوي في إهابه الغائب المأمول، الحضور المفرد يطوي الغياب الجمعي، والمنجز الذي يمكن الحصول عليه الآن أقل بكثير مما سوف يأتي. وهنا يغدو اللقاء صرخة جامعة للمتقابلين الحضور والغياب:

“خرجت صرخةُ الاستحسان عميقة

كأنها شريطٌ يوصِّل بين الحضور والغياب

بين تجسُّدِ الأنثى،

وتوغلِ العطر في المسام(15).

يبدو البحر والماء الذي تنبع منه الحياة بمختلف أشكالها معطًى أصيلًا في الديوان كله، ولا غرو في ذلك؛ فالماء هو المكون الأولي لعناصر الوجود، ولا توجد صورة استأثرت باهتمام الفن الإنساني مثل الماء، باعتباره نموذج الانبعاث الكامن في اللاوعي البشري عبر التاريخ، والمتجسد في أساطيرَ تختلف من حيث الصياغة وتلتقي في البنية الصورية. فالماء ومعه التراب والنار والهواء، هذه الدوال الأربع التي تنتشر على جسد النص بتبديات مختلفة تمثل جذر الحياة ومادة التجربة الإيروسية حسب المراجع الفلسفية والأسطورية والدينية جميعًا.

***

حين يكون الجسد تيمة النص الأساسية فمن البدهي أن نجد تداخلًا بين الجسد -باعتباره أيقونة صورية في ذاته أولًا وباعتباره علامة ثقافية ثانيًّا- وفن الرسم. وهذا ما يكشف عنه النص صراحة؛ فبعض العناوين الداخلية هي لأعلام الفن التشيكلي بمدارسه المختلفة، مثل: مايكل أنجلو (1475- 1564)(16) و”أوجست رينوار” (1841-1919)(17) و”خوان ميرو” (1893-1983)(18).

يقول سمير درويش:

“لا بُدَّ أن أكون “خوان ميرو”

لتكون امرأتي خطوطًا متعرجة وبقع لونٍ،

وقلوبًا، ونجومًا، وكراتٍ صغيرةً هائمةً،

وأطفالًا،

وطيورًا متمردةً على دوائرها الأزلية،

ودمًا يلطخ الساقين في الليلة الأولى”(19).

يجذب النص ألوان “ميرو” على فضاء الجسد، الجسد بكل مكوناته، بما يجعل المرأة/ الجسد مركزًا يضفي على الكون شكل وجوده الحر في بهائه اللوني وفي حرية الفعل التي تسعى دائمًا إلى تجاوز شرط الوجود نفسه، فالخطوط المتعرجة وبقع اللون والقلوب المتناثرة على فضاء اللوحة التشكيلية سعي إلى معانقة الوجود أثناء تشكله أو قبل تشكله، فالخطوط لا تدلُّ على شيء محدد يمكننا ترميزه أو منحه علامة، الخطوط محض إمكان ينتظر من يقوم بتشكيله وفق مراده ومبتغاه؛ فالمرأة تصير قلوبًا وأطفالًا وطيورًا متمردة لا حدَّ لما يمكن أن تصل إليه وما من قانون يمكن أن يحكمها أو يقيد حركتها.

يغلف السطر الأخير الدفقة كلها بهذا المعنى المغرق في تداوليته، وليصنع مفارقة سياقية لا تخلو من تناقض بين عالمين أو بين وجودين للمرأة: الوجود الأوليُّ غير المتشكل (الخطوط وبقع اللون.. إلخ) والوجود الواقعي الخشن، على نحو يجذب صورة “ميرو” إلى فضاء علامي وثقافي مغاير تمامًا، فالدم الذي يلطخ الساقين في الليلة الأولى دليل فحولة وآية قدرة بهما تتأكد فكرة اللذة التي بها ومن خلالها يكتسب هذا العالم وجوده.

ولا يمكننا اعتبار هذا التداخل عملًا مجانيًّا أو مجرد بحث عن اختصاص نصي استدعته اشتراطات النوع، ولكنه جزء من كليات الرؤية ومحدداتها، فالمرأة/ الجسد، هي محور الانشغال ومركزه، واستدعاء التداولي على هذا النحو يجعلنا أمام الجسد، الجسد وحده هو ما يحيط بنا في النص ونحيط به، هو العالم وتضاريسه الممتدة هي امتداد العالم، وهنا لا يتجاوز المعرفي حدود الجسد ولا ينبغي له، وأنى له ذلك وهو يستمد وجوده ومعناه من هذا الجسد؟

يبدو النص الشعري وحده هو القادر على إقامة التصالح بين المتقابلات، لأنها -في الحقيقة النصية– لا وجود لها. تنظر الذات إلى العالم باعتباره موضوعها الذي خلقته أناملها ورتبته وفق وعيها، وما كان لهذا أن يتم إلا عبر حركتين متزامنتين في آن:

الأولى: مساءلة كل معطى قبلي للوعي: اللغة والعادات والتقاليد والخرافات والأساطير وما ينتج عن ذلك كله من قيم تحدد مسير الإنسان، أو ما يصفه النص نفسه بـ”قشر الرمل” عن جسد العالم.

الثانية: وفيها تعيد الذات ترتيب العلاقات بينها وبين مكونات العالم، باعتبارها أولًا فاعل الوعي وباعتبارها ثانيًا أحد مكونات العالم نفسه، فيتلاقى في تصورها الجديد الفردي بالجمعي، والمنطقي الصارم بالخيالي المطلق.. إلخ، ومن ثم يغدو كل شيء موضوعًا للوعي المعرفي والجمالي أثناء تشكله وليس قبل ذلك، فتتكشف من ثم الحقيقة عارية لم يمسسها سوء، من حجب أو زيف، حيث العالم بكر صاف يتحسس الإنسان ملامحه ويكتشف قسماته الأولى قبل أن تلونها قوالب الثقافة وتجمدها في منظومة كثيفة من العادات والتقاليد.. إلخ.

***

وإذا كانت حدود العالم هي حدود الجسد، أو إذا كان الجسد هو ما يمنح العالم حدوده، فمن البدهي أن نجد القصيدة جسدًا أو الجسد قصيدة:

شفتاها اللَّتَان كَفَتْحَةٍ شَقَّها الْجَرَّاحُ

لا تجيدانِ التقبيلَ،

لكنَّ العبثَ بهما يغشِّي عينيها

ويأخذ عقلهَا المنطقيَّ إلى عالمٍ فوضويٍّ،

ويجعل جسدَهَا يَذُوبُ في حرارته

كقطعةِ حلوى

وتصدرُ أصواتًا متداخلةً يعرفُهَا الشعراءُ

الذين كثيرًا ما يأخذون الجان

إلى المقاهي والبارات.

في هذه الدفقة تحضر المرأة باعتبارها أمثولة كنائية لجسد النص، يجري معها ما يجري على القصيدة لحظة انبثاقها، في هذا الفعل الإيروسي يناوش الشاعر امرأته/ قصيدته حتى يختفي العالم المنظور أمام عينيها، وينفتح عالمها الباطني بكل ما ينطوي عليه من علاقات غير منطقية ورؤي متداخلة، وحين تذوب القصيدة في يد شاعرها يبدأ في التقاط صوتها الخاص الفريد:

لهذا سَحَبْتُها من يدها خفيفًا خفيفًا

وأزلتُ الحَوَاجِزَ بينَ الجَسَدَينِ

اللذيْنِ احْتَكَا بِبطءٍ، وبتناغمٍ، ثم بعنفٍ،

حتَّى قالتْ لي ما قالته لرجالها المُحَنَّكينِ

اللذين زاروا مخدعها:

“أنت مدهش يا حبيبي”(20).

الدهشة إذن هي الغاية التي يرومها الشاعر والقصيدة معًا، حيث يلتقي المدهشون من الشعراء على جسد القصيدة المدهشة. هذا بالإضافة إلى أن التداخل بين الجسد والإبداع يذيب الفوارق المتوهمة بين الحسي والمعنوي، أو قل إن التناقض الحاد الذي نعرفه بينهما يتلاشى لصالح الإبداع والخلق، فإذا ما ظنناه منفصلًا ليس كذلك عند التأمل، وهنا يسمو التصوير الكنائي ليغدو ببعديه الظاهر والباطن بعدًا واحدًا.

تأتي قيمته من هذا الارتقاء بالفعل الجسدي إلى مصاف التكوينات الإبداعية والإشارات الثقافية التي تشَكَّل بها وجدانُ المتلقي، يقول أبو تمام: (منسرح)

وَالشِعرُ فَرجٌ لَيسَت خَصيصَتُهُ

طولَ اللَيالي إِلّا لِمُفتَرِعِه

هذه الطاقة الذكورية أو قل هذه الفحولة البدوية التي ينطق بها بيت الطائي غدت رؤية كاملة في شعر الحداثة، تتكئ على الجسد باعتباره قيمة معرفية وفنية في الوقت نفسه.

***

يتداخل بهذا التصور المتعدد للجسد التراثُ الصوفي بكل حمولاته الدلالية والرمزية؛ فقد اعتبر المتصوفة المرأة “رمزًا لجوهر أنثوي أُشْربَ طبيعة إلهية مبدعة”(21). ووظفوا في تركيب رمز المرأة فنَّ الغزل برافديه الحسي والعذري، ولم يكن هذا المزج بمعزل عن تصورات غنوصية خاصة(22).

فنص “سمير درويش” يقرن الحسي بالمعرفي عبر تفاصيل الجسد الأكثر فتنة وإثارة، الجسد هنا ليس وسيلة عبور أو رمزًا يشير إلى سواه، الجسد هنا منفتح على الجوهر الأنثوي في تعاليه على الواقع وفي اندماجه بالواقع معًا؛ يروم بذلك الوصول إلى السر الكامن الجامع لكل التبديات الحياتية المختلفة، مقرًّا بأن الفعل الإيروسي جوهر قار، يطوي في ظاهره كما في باطنه مختلف التبديات التي نظنها منفصلة أو غير قابلة للتلاقي، يقول سمير درويش:

المرأةُ ذاتُ النهدين الكبيرين ككوكبينِ

تقول إنَّ عينيَّ جميلتان حين تضحكانِ

وإنَّني طفلٌ يَهْوى تنظيمَ الكواكبِ.

المرأةُ تفتحُ سماءها حتى حدودِ اللهِ

وتغلقُ جسدها عن حدودي

كي لا تَنْبتُ الحَشَائِشُ على الضِّفافِ شَيْطانِيَّا

وكيْ لا تُعْطِي النَّار حَطَبَها

دون خارطةِ طريقٍ.

يضعنا السطر الأولى أمام تصور ميثولوجي اعتبر المرأة مصدر العطاء والحياة(23)، لكن هذا التصور يجذب المتعالي عبر فعل القول إلى فضاء الممكن أو المتاح، حيث تذوب فيه المسافة بين المرأة والشاعر، ليغدو الغزل فعلًا متبادلًا، ولتغدو هواية “تنظيم الكواكب” جزءًا من رمزية المرأة وأيقونتها.

يسمح النص -عبر بنى بلاغية راسخة- بالتماس بين الواقع والمثال دون أن تذوب المسافة بينهما، وكأننا إزاء “موقف” يروم مشاهدة الجوهر الكامن وراء الظواهر، حيث يبقى الشاعر واسطة العقد في هذا التناظر بين الأرضي والسمائي، أو يبدو الشاعر بشكل غير مباشر- موضع هذا التلاقي، ومن ثم فهو يتولى الإخبار عن رفض الجوهر الأنثوي، هذا العبث التداولي الذي يكشف عن معنى مأساوي يجعل الوجود مجرد حطب تأكله النار، دون وعي أو دون سبب مفهوم.

إن الاكتمال فعل لا يمكن الوصول إليه بغير وصل تام يلتقي فيه المحدود بالمطلق:

حينَ أصْعَدُ إلى اللهِ فرحًا

ستكونُ نفضت آثارَ النَّوْمِ عن جفونِها

وارتدتْ فُسْتانها الأصفر القصيرَ

ذا الياقةِ الحريرية السوداءِ

وانتهت من إعداد فنجانيْ قهوةٍ

بسكرٍ قليلٍ

الصعود إلى الله يقترن به فعل الاستيقاظ بما هو بداية جديدة، قد تقترن بما هو معتاد، لكنها أيضًا تشير إلى اكتمال الفعل على النحو المرجو، وحينها لن يكون مهمًّا الحضور الجسدي لشرب فنجان القهوة، فالحضور والغياب هنا يصيران سواء، أو أن الغياب هو عين الحضور.

حين أصعدُ سأكون مرهقًا من كتابة الشعرِ،

لن أبحثَ عنْها في أحْلامِي كُلَّمَا نِمْتُ،

أو أخافُ منَ البَرْدِ في الفصولِ كلِّها،

سأكونُ ضَوْءًا. ص61

وهنا، يبدو أنَّ الوصل هو الهدف من الشعر؛ فالشعر سبيل الوصل، قد يكون مرهِقًا، لكن لا سبيل سواه، وحين يتحقق الوصل بالصعود فلا معنى لكتابة الشعر، ولا معنى للبحث عن المرأة في الأحلام، فقد صار الحلم واقعًا تامًّا، ولا معنى للخوف من البرد الذي يتمدد في كل الفصول، لقد أصبح ضوءًا، خرج من وجود إلى وجود، من النقص إلى الاكتمال ومن العوز إلى الغنى. وهنا نجد أنفسنا في قلب الرؤية الصوفية لجسد الأنثى، حيث “تنكشف الأنثى بوصفها تجسدًا للحب الإلهي الذي يحيل إلى تجلي العلو في الصورة الفيزيائية المحسة وشفرة أستيطيقية توحي بانسجام الروحي والمادي والمطلق والمقيد”(24).

ولا شك أن هذا الفهم جعل الجسد نفسه مفهومًا عابرًا وقادرًا على الاشتباك بغيره من المفاهيم المعرفية والتداولية، فالجسد سبيل لاكتشاف الذات والعالم معًا، به ومن خلاله نستنطق المسكوت عنه، والملاحظ أن تعرية الجسد لا تجعله مكشوفًا تمامًا، ولا تبيح كل مكنوناته، فالجسد –ولو كان عاريًا– يبقى ممتلئًا بالمكنونات الثقافية والجمالية التي لا تظهر بسهولة، يقول العيشوي بطل رواية الضوء الهارب:

“وكان خوسيو يلحُّ عليَّ في أن أهتمَّ بما لا يبوح به الموديل عبر مظهره الجسداني لأتوصل إلى الجوانب اللامرئية الكامنة وراء سرِّ العلاقات التي تشدنا إلى المخلوقات”(25). ومن المؤكد أن هذا الجمع بين الحسي والجوهر الأنثوي يفتح الباب أمام تأملات الذات واستشراف أحوالها وحالاتها.

الهوامش والإحالات:

– سمير درويش: الرصيف الذي يحاذي البحر، ط(1) دار النسيم، القاهرة 2013م.

2- بَهاليلُ: البُهْلُوْلٌ: الحَيِيُّ الكريمٌ، وسُمي بذلك لأنَّه يَتَبَهَّلُ بالعَطاء تَبَهُّلَ الغُيُوثِ بالمَطَرِ، وهو تَفَجُّرُها به.

3- ديوان البهاء زهير: ص64. الدَّلْحُ: مَشْيُ الرجلِ بِحِمْلِه وقد أَثقله. وسحابة دَلُوحٌ: مُثْقَلة بالماء. (ج) دُلُحٌ. لسان العرب.”دلح”.

4- د.ريتا عوض: بنية القصيدة الجاهلية الصورة الشعرية لدي امرئ القيس، ط(1) دار الآداب، بيروت، لبنان 1992م ص208.

5- سمير درويش: سابق، ص20

6- السابق، ص8.

7- د.كارم محمود عزيز: الأسطورة فجر الإبداع الإنساني، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2002م، ص182.

8- سمير درويش: سابق ص8.

9- السابق، 25.

10- ديوان ابن النبيه: ص23.

11- عبد العاطي بوطيب: الكتابة النسائية: الذات والجسد، مجلة كتابات معاصرة، ع (59) م(15) بيروت 2006م ص102.

12- د.حسنة عبد السميع: أنماط المديح في الشعر الجاهلي، ط (1) عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة 2005م ص307.

13- انظر كتابنا: النص المدحي في العصر الأيوبي، قراءة في بلاغة الخطاب، ط(1) الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2014م.

14- سمير درويش: سابق، ص9.

15- السابق: ص56.

16- رسام ونحات وشاعر إيطالي، كان لإنجازاته الفنية الأثر الأكبر على محور الفنون ضمن عصره وخلال المراحل الفنية الأوروبية اللاحقة. اعتبر أنجلو أن جسد الإنسان العاري الموضوع الأساسي للفن مما دفعه لدراسة أوضاع الجسد وتحركاته ضمن البيئات المختلفة.

17- رسام فرنسي، ولد في فرنسا لأسرة عاملة، وهو من رواد المدرسة الانطباعية، اهتم في أعماله بتصوير الملامح البشرية ومشاهدات من الحياة العامة السعيدة.

18- رسام إسباني، يعتبر مع “سلفادور دالي” أهم السرياليين الأسبان، وتتميز أعماله ببساطة ساحرة وبما يمكن اعتباره براءة طفولية منظمة، وألوانه تتصف بالانسجام، والتناغم، بتردد إيقاعي قوي، عاش” ميرو” وفيًّا للمبدأ السريالي الذي يروم تحرير الإبداع من قيود المنطق.

19- سمير درويش: سابق، ص10.

20- السابق، ص51.

21- د.عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، ط(1) المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة 1998م ص124.

22- السابق، ص138.

23- نجد ذلك النظر في ثقافة ما بين النهرين وعند المصريين القدماء، وشعوب أسيا الصغرى؛ فقد عبد المصريون على سبيل المثال “إيزيس” الآلهة الأم والمبدأ الأنثوي الفعال.

- د.عاطف: السابق، ص125.

25- السابق، ص147.

26- محمد براده: الضوء الهارب، ط(1) دار الفنك، المغرب 1993م ص49.