المصطفى السهلي

“كل شيء يسيرُ وفق التداعيات، فكل ذكرى تستدعي الأخرى؛ وصورةُ شيءٍ تجذب إليها صورةً أخرى، عندما تقوم بين الطرفين علاقةُ تَشابُهٍ وتَعارُضٍ أو تَجاوُر.”

(أرسطو)

أولا: من الذاكرة إلى الكتابة:

تُمَثل الذاكرة في كتابات عددٍ من الأدباء مادة خصبة للكتابة، حين يستنطقونها، ويسترجعون ما تسعفهم به من أحداث ووقائع، وما تمدهم به من مشاعر وأفكار. “فالذاكرة، عندما نحاول استعادتها، تصبح عنصرا أساسيا في الإبداع، تولّد الأفكار والإيحاءات، وتعمّق المشاعر.“(1) إنها بهذا المفهوم لا تستطيع مبارحة وضعها الثابت والمحجوب، نحو صيغة مكشوفة ومقروءة، إلا بوساطة الكتابة التي تجعلها متاحة للقراء، ومشاعة على الورق لمن شاء الاطلاع عليها. وتقتصر الكتابة هنا على مفهوم التدوين الحرفي وحده، بعيدا عن أنواع أخرى من الكتابة التي عدَّدها جاك دريدا، كالكتابة التصويرية، والموسيقية، والنحتية… والعسكرية، والسياسية، بل وكتابة ألعاب قوى…(2) إن الكتابة بالمفهوم الذي أشرنا إليه تغدو وسيلة ناجعة لإخراج الذاكرة من جمودها، فتنفُث فيها روح الحياة، وتجعلها مِلكية مشتركة بين الجميع، تنقل إليهم ما كان مستترا، ومتخفّيا في باطنٍ مُغلَق لا يستطيع الفكاك من إساره.

ومنذ القديم كانت الكتابة أداةً لنقل المعرفة، ونشرها بين مختلف الأقوام والشعوب، ووسيلةً لحفظ التراث الإنساني من الضياع والتلَف. بل إن أفلاطون اعتبرها علاجا للذاكرة، إذ باكتشافها تم اكتشاف “سر الحكمة والذاكرة.“(3) ولعل السائد بين الجميع، الآن، أن إحدى وسائل صيانة الذاكرة، إن لم تكن أوْكَدَها، هي توثيقها حرفيا، فلن يكون للذاكرة من ترياق إلا الكتابة.(4) فكم من تراث غير مادي اندثر وتلاشى بموت أصحابه، لأن الحظ لم يُسعفهم بتدوين ما اشتملت عليه ذاكراتهم من ثروة معرفية، وتاريخية، وإنسانية أُقبِرت معهم بموتهم!

ولا غرو أن تكون الكتابة كذلك بمثابة نوع من التطهير (الكاثارسيس)، يسمح بالتخلص من مجموعة من الشحنات التي ظلت حبيسة الذاكرة، فلا يَتِمُّ نفثها بشكل سليم وإيجابي إلا بفضل الكتابة. وهذه الأخيرة تصبح ذات معنى، وتحمل نصيبا من الدقة والصدقية أكثر مما يُتيحه مجرد الكلام؛ لأن “المرء يؤدي مشاعره عندما يتكلم، وأفكاره عندما يكتب، فهو عند الكتابة ملزَم بأن يَحمل كل الألفاظ على معناها العام، ولكن الذي يتكلم يُنوِّع من الدلالات بواسطة النبرات ويُعيِّنُها مثلما يحلو له…”(5) وهذا التمييز بين الكلام في مستواه الأدائي، واللغة في مستواها الخَطي يمنح للكتابة صفة مُعقَّدة، تُلزِم الكاتب باختيار ألفاظه بكثير من الدقة والتركيز، وتمحيص الأفكار التي ينتقيها بعناية، والغوص على المعاني في مظانها البعيدة؛ لأن الكتابة، على العكس من الكلام، مجرّدة من التنغيم والنبر اللذين يُمكِّنان المتكلم من توصيل كلامه، مستعينا بالإضافة إليهما، بالحركة، والانفعال، والإشارات، والتعبيرات الجسدية الموازية التي لا تتأتّى للكتابة.

ثانيا: أسئلة الذاكرة:

كلما تعلق الأمر بتفكيك فسيفساء الذاكرة تبادرتْ إلى الذهن ثلاثةُ أسئلة مركزية:

أ – “مَن”؟ بمعنى الذات التي تستعيد ذاكرتَها.

ب – “ماذا”؟ أي المخزون الذي تمَّت استعادته من الذاكرة.

جـ – “كيف”؟ ويستبطن آليات اشتغال الذاكرة، وتقنيات توضيب ما تمَّ تذكُّره، وطريقة تقديمه إلى القارئ.

ويبدو أنه ليس من الضروري في هذا المقام، طرح السؤال “أين”؟ ما دام الفضاء الذي تَحرك فيه صاحب الذاكرة محدودا، هو حي الراميقي، ومناطق مجاورة له، ومسبح المدينة، والملعب، وساقية “أفراگ”، وكلها أماكن في المدينة. بينما الفضاء الوحيد خارجها هو ضريح الولي سيدي موسى، على بعد كيلومترات قليلة.

أ – الذاكرة والذات:

“مَن”: هو صاحب الذاكرة التي يتم استنطاقها. إنه مَن يقوم بفعل التذكر، وهو فعل واعٍ وإراديٌّ الهدف منه استرجاعُ بعض الذكريات المخزونة في الذاكرة. إنه نشاط ذهني يمارسه الشخص قصد استعادة معلومات من الماضي تم تخزينها في الذاكرة. وهذه الأخيرة سِمَتُها الأساسية أنها شخصية، أي خاصة بصاحبها، ومن ثم فهي تخص “الأنا” المتكلمة في العمل، وليست جماعية إلا من حيث التقاؤها مع ذاكرات أُخَرَ في أحداث ووقائع مشتركة، أو ذكريات تتقاطع مع ذكريات أقارب أو أصدقاء، أو مواقفَ لهم تتداخل في ما بينها. وتكاد الذاكرة تكون كالبصمة الفارقة، بها يتميز الشخص عن غيره، وعَبْرَها ترتسم ملامحُ من شخصيته.

على أن التذكر عملية ذهنية معقدة، ترتبط أساسا بإدراك ما يتذكره الشخص. فقد يكون موضوعُ التذكر حدثا معينا، أو صورة ترسّخت في الذاكرة لارتباطها بذكريات محددة أو بأشخاص معيّنين، أو ربما يكون أصواتا تحتفظ بها الذاكرة، فإذا تمَّ تذكُّرها يتداعى بسببها سيل من الذكريات التي ترتبط بها. ثم يتلو عمليةَ التذكر تحويلُه من شكله المجرد إلى مادة مكتوبة، يوظف فيها الكاتب خبراته اللغوية، ومهاراته الإنشائية، وقدراته التعبيرية، ليقدم تلك المادة المسترجَعة من الذاكرة في صيغتها النهائية المكتوبة.

إن صاحب الذاكرة في العمل الذي نحن بصدده هو الأستاذ حسن إد حجي. وشغفه بالذاكرة وبالتوثيق لها لن يُخطِئَه مَن يزور صفحتَه في الفيسبوك الموسومة بـ: “ذاكرتك في تيزنيت”. لذلك ففِعلُ التذكر لديه بلغ مبلغا كبيرا من النشاط والحيوية والفعالية، فاكتسب، من ثم، دُربة كبيرة في البحث والتنقيب عن مناطق الظل في المدينة، وزواياها المُعتِمة، وفضاءاتها المَنسِية، وأشخاصها المهمَّشين والمقصيين… فهو يُجيد التذكر، ويُحسن استقطار الذاكرة، ويُتقن استخراج ما احتوته من مخزون…

نشأ الأستاذ حسن نشأتَه الأولى في حي الراميقي المعروف بمدينة تيزنيت. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي بها، قبل أن يلتحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، فحصل منها على الإجازة في اللغة العربية وآدابها… ثم مارس مهنة التعليم حتى أحيل على التقاعد… وتَحفل صفحته المشار إليها آنفا بعدد كبير من كتاباته عن ذاكرة مدينته، ورموزها، ورجالاتها، وهي تشكل مادة دسمة لو شاء ضمَّها في مؤلَّف خاص بها، لحقَّق به مُنجَزا توثيقيا، وتأريخيا نفيسا لحاضرة تيزنيت…

ب – الذاكرة “علبة سوداء”:

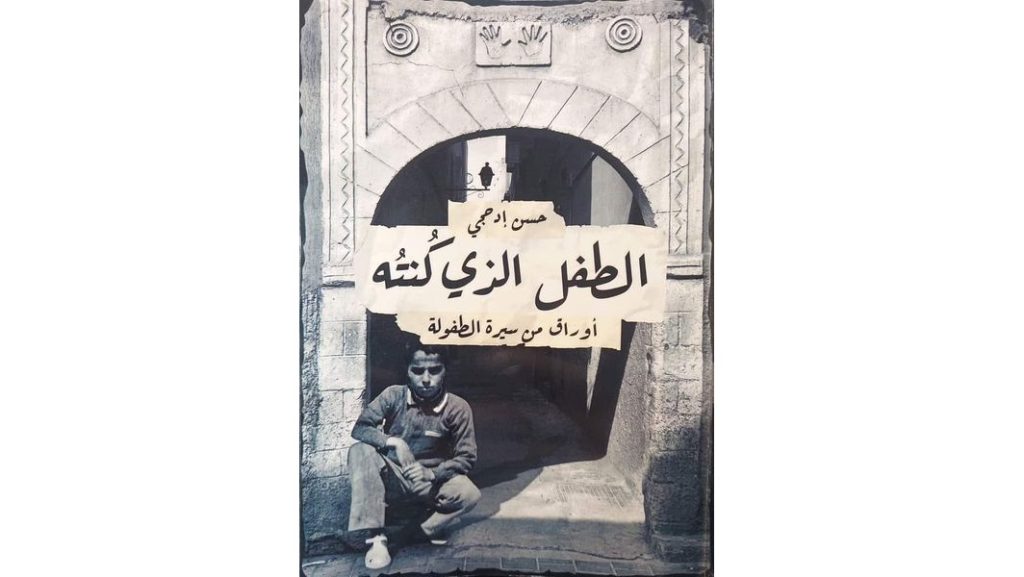

“ماذا؟”: تحت العنوان الرئيس الذي اختاره الكاتب لمؤلَّفه: “الطفل الذي كنتُه”، نجد عنوانا فرعيا، وهو عبارة دالة ومحدِّدة: “أوراق من سيرة الطفولة”. إنها بقدر ما تأتي لتعزز دلالة العنوان قبلها تقوم بتسييجه أيضا، بحيث تُخرِجه من دلالة الإطلاق الذي يوحي به التعريف في لفظة “الطفل”، إلى دلالة الحصر والانتقاء التي تحملها لفظة “أوراق”… فكأن الكاتب بذلك، في إطار التعاقد الذي يربطه مع المتلقي من خلال العنوان، يُصرِّح أنَّ مؤلَّفَه لن يقدِّم كل الأوراق المتعلقة بهذه السيرة، بل سيقتصر على بعضها، مُحتفِظا لنفسه بحق اختيارها، وصياغتها، وترتيبها.

نكتشف، إذًأ، أن المحكيَّ في هذا الكتاب هو سيرة ذاتية تحيل على مرحلة محددة من حياة المؤلِّف، هي مرحلة الطفولة. إنها فترة من العمر تبدأ فيها شخصية الإنسان في التشكُّل، وتَظهر فيها الملامحُ الأولى التي ستُميِّز كينونته، وتعطيها مُقوِّمات الشخص الذي سيصيره مستقبلا. لذلك تُعتبَر هذه المرحلة من أكثر المراحل العمرية تأثيرا في حياة الفرد، وأشدها تعلقا بذاكرته، ومن ثم فهي خزان يجد فيه الكُتّاب مادة ثرية للحديث عن طفولتهم بكثير من الصدق والحنين، حتى وإن اتسمت بقسوة الحياة، وشظف العيش. وفي أدبنا المغربي وحده نماذج جيدة للاستدلال على ذلك،(6) تُغني عن نماذج مماثلة في الأدب العربي، والأدب العالمي. ولعل هذا المُعطى هو الذي جعل الروائي والناقد الكبير محمد برادة يعتبر الطفولة بمثابة “علبة سرية سوداء“،(7) يلجأ إليها المبدعون، باعتبارها مصدرا أساسيا يستلهمون منه عناصر كتاباتهم عن الطفولة، “وسواء كانت سعيدة أو شقية فإنها تلوح كنجمة جاذبة في سماء المخيلة (…) وتلوح نقطةَ بدءٍ ومرفأَ انطلاقٍ نحو ما عشناه مشتبكا، عصيا على الفهم.“(8) صحيح أنها المنطلَق في مثل هذه الكتابات، ولكنها أيضا هي المنتهى. أليست كل كتابة عن الطفولة حنينا إليها، وحياة ثانية فيها، وبعثا جديدا لها؟ اليس الدافع عن الكتابة عنها رغبة دفينة في العيش من جديد في ظلها، ببراءتها، وشغبها، ومشاكساتها، وحريتها، واندفاعها، وتمردها على القيود والحدود؟ أليس الكاتب عن الطفولة امتدادا لذلك الطفل الذي كانَه؟ ألا يحمل صورة مكبَّرة عنه؟ تساؤلات تستحضر في عمقها المقولة البليغة والجميلة والمعبِّرة للشاعر الإنگليزي ويليام ووردزورث: “الطفل أبو الرجل”.

قسَّم الأستاذ حسن إد حجي سيرته الطفولية إلى عشرين فصلا. ويمكن ضَمُّها في ثلاثة محاور، هي:

- محور الدراسة والتعلم: وتندرج تحته الفصول التالية: الكُتّاب… تيمزگيدا/المدرسة الابتدائية/جدول الضرب والرفس/الهروب من المدرسة/المطعم المدرسي/ذاكرة امتحان عسير.

- محور التسلية والترفيه: ونضع تحته الفصول التالية: ألموگار.. وقائع ومشاهدات/ألعاب الطفولة/فرجة إمعشار/فرحة العيد/كرة الكارو.. كرة هنغاريا/التخييم في زاوية سيدي موسى/أمل تيزنيت.

- محور الثقافة والتكوين: وتشكله الفصول التالية: تلفاز في البيت.. مذياع في القسم/القراءة.. البدايات/سينما أومبير/الحكواتي.. بولقصص/إذاعة لندن وقيلولة وأشياء أخرى/الصندوق العجيب/ذاكرة مكان.

ويشغل هذا الاسترجاع الذاكري حيزا زمنيا يمتد بين عَقدي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. وهي فترة تاريخية حاسمة في تاريخ المغرب، لأنها أعقبت حصوله على الاستقلال، وتميزت ببداية نشوء الدولة المستقلة، وما واكب ذلك من إخفاقات، وتعثرات، وشدٍّ وجذب بين السلطة وطبقات اجتماعية لم ترضَ عن السياسات العمومية المُتَّبَعة… فدخلت في سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات واجهها النظام بكثير من القمع والاضطهاد، خلال الفترة التي اصطُلح عليها، في ما بعد، بسنوات الرصاص.

في المحور الأول تطالِعُنا صورة الطفل ذي السنوات الأربع أو الخمس وهو يخطو خطواته الأولى في مجال التعلُّم في الكُتّاب (تيمزگيدا). وهو نظام تعليمي تقليدي، يسهر عليه مُذَرِّر يُحفِّظ الأطفال قصار السور، ويُعلمهم مبادئ الكتابة بوسائل بدائية بسيطة. وغالبا ما يكون ساديّا في عقابه، “تتنوع لديه أساليب العقاب بين الضرب بحزام جلدي، وغصن من شجر الزيتون، أو شد عنيف لأسفل الذقن باستعمال ظفر الإبهام والسبابة، وقد يبلغ الألم مداه حين يستعمل في هذا الشد العنيف قلم القصب.”(9) ويكون من نتائج ذلك انقطاع معظم الأطفال عن متابعة التعلم في تلك الكتاتيب، ومغادرتها بعُقَد نفسية بليغة، وكدمات جسدية غائرة، ومتاع قليل من المحفوظ.

ولم تكن المدرسة العصرية بأحسن حالا، في بعض المرات، بالرغم من كونها تمثل الملاذ الآمن من تعنيف “فقيه” الكُتاب. ومن العلامات المضيئة فيها الرعاية الصحية التي كانت توليها المدرسة لتلاميذها، والتي صَوَّرها الكاتب بمهارة لا تخلو من طرافة. فالجميع يخضع لتلقيح دوري، وعلاج متواصل للعيون، بواسطة المرهم العجيب… ويدخل في ذلك أيضا بعض الوجبات الغذائية التي يستفيد منها بعض التلاميذ. وقد صوّر الكاتب ظروف تناولها بطريقة لا تخلو من حس كاريكاتيري ساخر.

ولم يغفل الكاتب انتقادَ بعض طرق التدريس والتقويم التي تؤدّي إلى نفور المتعلمين من المدرسة، بسبب ما كان يشكو منه بعض المعلمين من نقص في التكوين البيداغوجي والتربوي. ويسوق مثالا على ذلك درسَي الحساب والتصريف في الفرنسية، فمعهما “ستتحول الدراسة إلى جحيم حقيقي“،(10) ومن جرائهما قرر التخلي عن الدراسة رفقة أصدقاء استدرجهم معه لتنفيذ ما سماه بالهروب الكبير. ولم يعد إلى المدرسة بعده إلا مجرورا بحبل لَفَّه والده حول عنقه، وقاده في اتجاه المدرسة عقابا له على طيشه. وبالرغم مما في ذلك المشهد من إذلال للطفل، وكسر لنفسيته، فقد اعتبره الكاتب طوقَ نجاة، أنقذه من هوة الانحراف التي أوشك على الوقوع فيها.

في المحور الثاني مجموعة من المعطيات التي يصلح بعضها كمادة خام للمهتمين بالدراسات الأنثروبولوجية. ففي فصول “ألموگار.. وقائع ومشاهدات”، و”ألعاب الطفولة”، و”فرجة إمعشار”، يقدم الكاتب حقائق مُفصَّلة ودقيقة عن جملة من الألعاب التي يشترك جل أطفال المغرب، بمختلف مناطقه، في ممارستها، في مواسم معينة ومضبوطة ومُوحَّدة. ويصف بدقة متناهية بعض اللعَب والأدوات المستعملة في الألعاب، خصوصا منها تلك المصنوعة يدويا، وباجتهاد شخصي من أصحابها. بينما تنفرد منطقة الجنوب بفرجة إمعشار التي لا تخلو من تجسيد حَيّ لتعايش المسلمين واليهود في مدنه وبواديه. وتكاد هذه الفرجة التي ما تزال تفتقر إلى دراسات مُعمَّقة عن أصلها، وظروف نشأتها، ودلالاتها الثقافية والحضارية، تكاد تشكل إرهاصا لفن التشخيص المسرحي، بما تمثله لدى روادها من أداء لأدوار معينة، واستعانة بنصوص محفوظة، واستعمال لوسائل تنكرية، وتوظيف لموسيقى مصاحبة.

كما خصص الكاتب فصلين لكرة القدم التي احتلت الصدارة في اهتمامه واهتمام أصدقائه. فتحدث عن بداية ممارسته لهذه اللعبة، في شكل بسيط وبدائي لا تحكمه قوانين، ولا تضبطه قواعد متعارف عليها. ثم تطورت الممارسة بالاشتراك في فريق الحي، الذي تفنّن في حصد الهزائم. ثم اقتصر دور الطفل، بعد ذلك، على المتفرج المشجع للفريق المحلي لمدينته “الأمل”، واستعرض بعض إنجازاته في البطولة، واصفا بطريقة لا تخلو من سخرية معاناته الشخصية، كطفل، ومعاناة أصدقائه للدخول إلى الملعب، جرّاءَ ضَيْقِ ذاتِ اليد.

أما المحور الثالث فهو الذي يقدم لنا بدايات تشكل الوعي الثقافي والسياسي لدى الطفل. ولا بد أن يستوقفنا الدور الذي قامت به في تنشئته الثقافية المبكرة شخصية الحكواتي، وذلك من خلال فتح آفاقه على عدد من قصص التراث العربي، وتنشيط مِخْيالِه الفني، ونسج معالم مخيلته، وتشريبه تقنيات السرد والحكي. وهو الدور الذي كانت تقوم به الجدات عادة في الأسر التقليدية، قبل أن يختفي نهائيا بفعل التحول الاجتماعي، وظهور الأسر النووية. وربما كان من المنتظر في السيرة التي بين أيدينا أن تقوم العمة مقام الجدة، وتَسُدَّ بعض ذلك الفراغ، بالنظر إلى طبيعة العلاقة التي جمعتها بأطفال الأسرة. ولا شك أن العمة تحفظ الكثير من الحكايات والقصص عن أسلافها. لكن دورها اقتصر فقط على تدليل أبناء أخيها، بحدَبها الكبير عليهم، وبعطاياها السخية، ثم بوقايتهم من عقاب أبيهم.

وشكلت الإذاعة رافدا مهما من روافد الوعي الثقافي والسياسي لدى الطفل، خصوصا إذاعة لندن التي لعبت دورا حاسما في تثقيف مستمعيها، وتنويرهم بالقضايا الكبرى التي تهم الوطن العربي، من خلال برامجها السياسية والأدبية والاقتصادية، ولا سيما في الفترات المفصلية من حياة الجيل الذي ينتمي إليه الكاتب. ولجهاز الراديو سِحرٌ خاص، ودهشة كبيرة نجد تفاصيلها في مؤلفات عدة لكتاب مغاربة، ومنهم الروائي المغربي أحمد التوفيق، في سيرته الطفولية: “والد وما ولد”.(11)

ثم جاء الولع بالقراءة، وإن بشكل متأخر، ليفتح أمام الطفل آفاقا أرحب للمعرفة، من خلال بعض المجلات، والروايات. والبذرة الأساسية التي أثمرت هذا الولع هي نصوص الكتب القرائية المعتمَدة في التعليم الابتدائي آنذاك “اقرأ” لصاحبها المربي الأستاذ أحمد بوكماخ. فهي التي مثلت الحافز الأكبر للإقبال على كل ما هو مكتوب، وكانت الشرارة الأولى للاكتواء بجمرة القراءة، بالرغم من كون المحيط القريب لا يوفر فرصا للاحتكاك بالكتب، وبالرغم أيضا من قلة المكتبات الموجودة في المدينة.

أما التلفاز فلم يكن يغري الطفل، بعد الدهشة الأولى، إلا من خلال ما يُقدِّمه، أحيانا، من أفلام لا يُسمَح له بمشاهدتها إلا لِماما. وقد فَسَحتْ له السينما، سواء تلك المجانية التي تزور المدينة على فترات متباعدة، أو سينما “أومبير” اليتيمة في تيزنيت، المجالَ لِتَشَكُّل بدايات ثقافة بصرية، تولي الاهتمام للصورة، والقصة، والتشخيص، والموسيقى…

الوعي السياسي في ذاكرة الطفل نشأ مبكرا، بفضل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي فتح مقره بحي الراميقي، فتَحوَّل الحي كله إلى خلية سياسية لا يَفتُر لها نشاط، ولا تخمد لها جذوة، استعدادا للانتخابات البلدية والتشريعية منتصف السبعينيات. وبحكم قرب بيت الطفل من المقر، فقد كان شاهدا على الكثير من الوقائع التي تجري فيه، وأُتيحَتْ له فرصةُ معاينة كبار قياديي الحزب. كما تابع تضييق السلطة على نشاط المقر، وإغلاقه بعد ذلك، واعتقال عدد من أعضاء الشبيبة الاتحادية ومحاكمتهم. وبذلك انفتح أفق الطفل “على عالم أرحب، وعلى قضايا كبرى، كقضية فلسطين، والإمبريالية، والاشتراكية، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروة…“(12) وتلاقح هذا الوعي السياسي لدى الطفل بوعي وطني تَرجَمَه التشبُّث الرمزي للوالدين بصورة العائلة الملكية، وحرصهما على أن تظل مُثبَّتة في مكانها، بعد أن حاول الأخ الأكبر أن يستبدل بها صورة الزعيم جمال عبد الناصر.(13)

ج – الذاكرة والنسيان:

إن المتحدث في هذه السيرة هو الكاتب، وهو إنسان راشد تفصله عن مرحلة الطفولة عقود. فالمسافة الزمنية بين المعيش والمحكي كفيلة بأن تُحدِث في الذاكرة شروخا، وتترك فيها بياضات ليس من السهل دائما ملؤها. كما أن نظرة الإنسان الراشد إلى الأحداث والأمور هي غيرها لدى الطفل. والأمر نفسه ينسحب على العواطف والمشاعر، التي تتلوّن بتلوّن مرحلة النضج والبلوغ، خلافا لما كانت عليه في مرحلة الصبا والطفولة. ومع ذلك فلا أحد يستطيع أن ينكر أن الطفل، مهما بلغنا من العمر، باقٍ فينا، كامن في دواخلنا، يتحين كل فرصة ليُطل برأسه، ويعلن عن نفسه من بين سلوكاتنا، ولغتنا، وردود أفعالنا. فلا سبيل إلى التخلص منه. ألم يقل بهاء طاهر: “أفكر في هذا الطفل الذي يطاردنا إلى آخر العمر. ألا توجد طريقة للتخلص منه؟“(14) بل إن دورة الحياة نفسها تجعلنا ننتهي من حيث بدأنا، فكما يبدأ الإنسان طفلا ينتهي طفلا.

فهل قال الكاتب كل شيء عن مرحلة الطفولة؟ وهل مارس التذكُّرُ فعلَه باستقلال عن أي توجيه أو تدخل من صاحب الذاكرة؟ وهل هناك مناطق ظِلٍّ في ثناياها ظَلت راسبة في عمقها ولم تَطْفُ على السطح؟ هل عجَز التذكُّر عن طلبها واسترجاعها، أم أنها دخلت دائرة النسيان؟

ليس من حقنا، طبعا كقراء، أن نسائل الكاتب عن ذلك، وإن كنا نطمع في الكشف عن كل الجوانب المرتبطة بهذه السيرة، حتى تلك المسكوت عنها. فالكاتب اختار، بمحض إرادته، أن يُطلعنا على هذا الجزء من حياته، وأن يدعوَنا إلى حفل استدعاء ذكرياته، نفرح لما أبهَجَه، ونأسى لما أحزَنه، ونتأثر بكل ما حدث له سلبيا أو إيجابيا. ومع ذلك لا يسعنا إلا أن نَرضَخ لمشيئته، ما دام قد أقرَّ، منذ البداية، أن هذه السيرة مجرَّدُ “أوراق” فقط من طفولته، بمعنى أن فِعلَ التذكُّر قد مرَّ من مِصفاة شاء لها الكاتب أن تتخلص من ذكريات لا “يليق” استحضارها هنا، باعتبارها تُصَنَّف تحت خانة المحرَّمات. إن النسيان، سواء في شكله العفوي، أو المتعمَّد، هو الذي يقوم بدور الرقابة على فعل التذكُّر، فيُقصي من الذكريات ما شاء، ويحتفي، على العكس من ذلك، بالأخرى.

ومع ذلك، لا بد أن نعترف للكاتب بمهارته الفنية في الحديث عن بعض الأمور التي تجنّب الخوض فيها بتفصيل، معوِّلا على فطنة القارئ ليملأ الفراغات التي تركها. من ذلك مثلا قوله: “غير أن الكتيبات التي شدتنا أكثر، وحرصنا على اقتنائها وإخفائها عن الأنظار، هي “الروض العاطر” و”رجوع الشيخ إلى صباه”. الكتابان تراثيان قديمان في الثقافة الجنسية، قرأهما جيلنا وتداول في مواضيعهما في سرية تامة. كشف لنا الكتابان عن الكثير من الأسرار والخفايا التي كنا نجهلها عن مجال يعد من المحرمات والمواضيع المسكوت عنها.”(15) وفي معرض حديثه عن الفرجة في السينما يقول: “بين الفينة والأخرى يعلو صوت الصفير كلما فطن المتفرجون أن مقص “موستيك” قد امتد ليعبث بالشريط كعادته، مقص الرقيب الذي يشتغل كلما اقترب البطل من البطلة..“(16) فالوعي بالمسألة الجنسية حاضر بالتأكيد، ولا سيما في المرحلة الانتقالية من الطفولة إلى المراهقة، ولكن تجسيده على مستوى الحديث منعدم، أو يكاد، إلا في ما ذكرناه آنفا، أو في بعض الانفلاتات الجريئة التي يسمح بها التنكر في فرجة إمعشار. وما عدا ذلك فلا وجود لتعلق بابنة الجيران، أو بزميلة في القسم، أو أي أنثى أخرى قد تُحَرِّك عاطفةً تغَذّت بمشاهدة الأفلام، وقراءة كتيبات إيروتيكية مثيرة.

ويجد الحديث عن الأنثى معادِلَه الموضوعي لدى الكاتب في ذلك الثناء الذي أسبغه على قريباته، ولا سيما الأم التي حظيت في وصفه بمكانة خاصة، تكاد تصل حدَّ التقديس. إن حضور الأم المغربية عموما، حتى وإن بدا في أدوار متوارية، له من التأثير ما يَنفُذُ إلى أعماق نفوس أفراد الأسرة كلهم. ويُذَكِّرنا هذا بدور الأم في “لعبة النسيان”. قال محمد برادة عن حضورها في روايته: ” وظيفة الأم، ليس بوصفها المادي، بل كرمز أساسي يقوم ويضطلع بدور صامت، ولكنه إيجابي يسند الأبناء والبنات على السواء“.(17) ويَذكُر برادة، بفخر واعتزاز، فضلها عليه في الحث على الكتابة، حين كانت تطلب منه كتابة رسائل إلى خاله، للاستفسار عن حاله.

يردّ الأستاذ حسن إد حجي نجاحه في امتحان نهاية المرحلة الابتدائية إلى بَرَكة ماء زمزم الذي قدمته إليه والدته صبيحة اليوم الموعود، مشفوعا بأدعية أشْعَرَتْه “بالكثير من السكينة“(18) وهو يجتاز الامتحان العسير. ثم يتحدث عنها بكثير من الإعجاب وهي تَخلُقُ فرحة العيد، بمعية الأخت التي هي امتداد للأم، وصورة مُصغَّرة عنها. ثم لا ينسى دورهما كفاعلتين في الإنتاج أيضا، حين يتحدث عن حياكتهما لبعض الملابس، مساهِمتيْن بذلك، وبفعالية، في الدورة الاقتصادية للأسرة.

التقدير نفسه حظِيَتْ به العمة، سواء في كرمها المالي، أو منعها لأي عقاب قد ينتظره الطفل من الوالد. كما حظِيَتْ به الجارة التي ظهرت في لحظةِ عُسرة مرَّ منها، وهو ينال عقاب الوالد بعد هروبه من المدرسة، مسحوبا بحبل في عنقه: “ونحن نسير في اتجاه المدرسة، بعث الله إليّ من يفك أسري، كما لو أن الأرض انشقت لتظهر سيدة فاضلة تدعى “إبا فاضمة تاموموت”، هي التي اعترضت سبيلنا وبدأت تتوسل لأبي ان يزيل الحبل من عنقي.”(19) إن كل حديث عن الأنثى في هذه السيرة يتسم بالكثير من الاحترام والتوقير، وفي ذلكم تكريم لها من الكاتب، وإبراز لدورها الإيجابي والفعال في حياة الفرد، وفي بناء المجتمع.

ثالثا: قشرة الذاكرة:

تمنح هذه السيرة للقارئ متعة، ليس فقط من حيث المعلومات المتوفرة فيها، ولكن أيضا، وبالخصوص، من حيث الوعاء الذي قدِّمتْ فيه. فاللغة عربية سليمة، والتعبير فصيح، تتخلله مفردات أمازيغية، أو إفرنجية، أو عامية، يورِدها الكاتب من باب الأمانة اللغوية، وحفاظا على التسميات الأصلية. ولئن كان “الكَلامُ عَن الطـُّفـولة يَفْترضُ طُفولة ًفي الكَلام“(20) فإن الكاتب نَأى عن أي تقعّر في اللغة، أو غموض في التعبير، أو إسفاف في الكلام، واستعمل جملا قصيرة، سهلة التركيب، بسيطة الصياغة، واضحة الدلالة، بريئة في معانيها وأبعادها براءةَ الأطفال.

وقد أحاط الكاتب ذاكرته بقشرة شفافة، وألبَس سيرته حُلَّة لغوية رائقة، بصياغة أدبية شائقة، قِوامُها السردُ المسترسل في سلاسة وانسيابية تَشُدّان إليهما القارئ؛ ومادتُها لغةٌ أنيقة تصِف الأشياء بدقة بالغة، وتُوَظِّف الألفاظ في الأماكن المناسبة؛ وميزتُها روح فَكِهةٌ وطريفة، تُزيحُ عن القارئ ثِقلَ الزمن المسترجَع، وتَتابُع الأحداث، وتوالي الأصوات، وتَدافُع الأشخاص. من ذلك مثلا وصفه لرد فعل حارس مرمى فريق الحي حين بَهَرَهُ الحجمُ الكبير للملعب، واتساعُ مرماه: “قال بأنه يحتاج لحارسَين آخريْن لمساعدته على التصدي للكرات“.(21) ومنه أيضا الصورة الكاريكاتيرية الساخرة التي قدمها الكاتب عن طريقة مدرب فريق حي الراميقي في استقدام لاعبين جدد.(22) ومثل ذلك نجده أيضا في ختام فصل “الصندوق العجيب”: “في تلك الليلة كانت سياط أم كلثوم أشد عليّ من سياط الكفار على المسلمين.“(23) وغيره كثير مما نلمسه في الكتاب من روح المرح والدعابة والنزوع إلى الفكاهة.

وختاما:

سيخرج قارئ هذه السيرة بتصور واضح عن تفاصيل الحياة اليومية للطفل المغربي، باهتماماته الصغرى، وأحلامه الكبرى، بأخطائه واستدراكاته، بمعاناته لانتزاع حقه في اللعب والفرجة، وبشغبه الجميل الذي يمنح تلك المرحلة من الحياة مذاقا خاصا، وطَعما فريدا، تسعى مثل هذه الكتابات إلى نشرهما بين القراء، وتمكينهم من فرص الاستمتاع بهما.

كما سيجد فيها القارئ مظاهر من حياة جيلِ ما بعد الاستقلال، في بيئة شبه حضرية، في الجنوب المغربي، جيل عاش في كنف آباء صنعوا هذا الاستقلال، وتغذوا بنشوة الظفر على المستعمِر، وظلوا ينتظرون قطف ثمار ذلك الظفر، فرضع جيل الكاتب بعضا من تطلعات الآباء وانتظاراتهم، وتقاسَم معهم بعض خيباتهم، فحَمل بدوره نُدوبا من عنف تلك المرحلة.

إن هذا الكتاب بما هو ذاكرة شخصية، تؤرخ لطفولة الكاتب في حي من أحياء مدينة تيزنيت، يضعنا أمام رهان كبير، وتحدٍّ صعب، وهو التوق إلى ذاكرة جماعية، تؤثث تاريخها، انطلاقا من أحيائها المتنوعة، وحواريها المختلفة، حتى تضع بين أيدي القراء والباحثين مادة أساسية للبحث والدراسة، تُسْهِم في الكتابة التاريخية والاجتماعية لهذه المدينة. إن كل ذاكرة تَضيع منا، بسبب موت صاحبها، أو تقاعسه عن توثيقها، هي خسارة لنا جميعا، لأننا بضياعها نفقد جزءًا من هويتنا، ومن تاريخنا، ومن إنسيتنا. ولا يسعنا إلا أن نصرخ مع بيير نورا صاحب “مواقع الذاكرة“: “أرشِفوا، أرشِفوا، سيبقى منها دوما شيءٌ ما!“(24) فعسى أن تجد هذه الصرخة بعضَ التجاوب مِن لَدُن المهتمين.

إحالات:

- – موقع هسبريس: السبت 03 يونيو 2023 – برادة: الطفولة “العلبة السوداء للأدب” – وائل بورشاشن – صفحة فن وثقافة – تمَّت زيارته يوم: 11/05/2024 – الساعة: 18:30 مساءً.

- – جاك ديريدا: “في علم الكتابة” – ت: أنور مغيث ومنى طلبة – المركز القومي للترجمة بإشراف د. جابر عصفور – العدد 950/2 – القاهرة – الطبعة الثانية – 2008 – ص. 69.

- – أفلاطون: “محاورة فايدروس” – ت: د. أميرة حلمي مطر – دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع – القاهرة – 2000 – ص. 110.

- انظر مناقشة بول ريكور لمحاورة فايدروس لأفلاطون في: “الذاكرة، التاريخ، النسيان” – ت: د. جورج زيناتي – دار الكتب الوطنية – بنغازي ليبيا – 2005 – ص. 214.

- – جان جاك روسو: “محاولة في أصل اللغات” – ت: محمد محجوب – دار الشؤون الثقافية العامة (آفاق عربية) – بغداد / الدار التونسية للنشر – دون تاريخ.

- – نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر: “في الطفولة” لعبد المجيد بنجلون، و”رجوع إلى الطفولة” لليلى أبو زيد، و”لعبة النسيان” لمحمد برادة، و”الخبز الحافي” لمحمد شكري…

- – موقع هسبريس: م. س.

- – نفسه.

- – حسن إد حجي: “الطفل الذي كنته” – مطبعة Dream Fournitures – 2024 – ص. 11.

- – نفسه: ص. 23.

- – أحمد التوفيق: “والد وما ولد” – المركز الثقافي العربي – الدار البيضاء – المغرب – ط. 2 – 2011 – ص. 255 وما بعدها.

- – “الطفل الذي كنته”: ص. 151.

- – نفسه: ص. 122.

- – بهاء طاهر: “حب في المنفى – دار الهلال – 2001 – ص. 86.

- – “الطفل الذي كنته”: ص. 59.

- – نفسه: ص. 69.

- – موقع هسبريس: م. س.

- – “الطفل الذي كنته”: ص. 42.

- – نفسه: ص. 39.

- – محمد أنوار: مطلع نص “ملامح طفولة…” – منشور في صفحته على الفيسبوك بتاريخ: 29 أبريل – 2013.

- – “الطفل الذي كنته”: ص. 118.

- – نفسه: ص. 119.

- – نفسه: ص. 132.

- – انظر: “الذاكرة التاريخ النسيان” – ص. 591.