مروان ياسين الدليمي

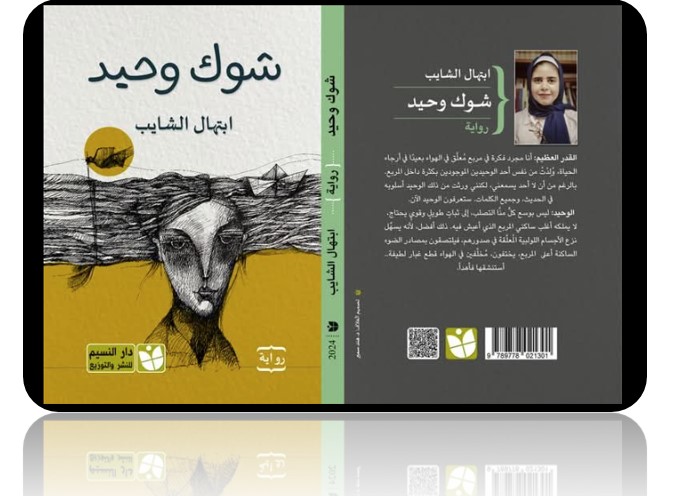

تبدو رواية ابتهال الشايب ” شوك وحيد ” الصادرة عن دار النسيم للنشر والتوزيع 2024 نصا مكثفا، يتأرجح بين الواقعي والمتخيل، يقيم عالما رمزيّا مغلقا، فالنص يسرد تجربة وجودية أقرب إلى المتاهة: صراع الفرد (“الوحيد”) مع سلطة القدر، مع الآخر، ومع هشاشة الكيان. وهو عمل يقترب من اللغة الأسطورية التي تتشابك فيها الصور مع الفلسفة، كما يحاكي نصوص اللامكان (اليوتوبيا/الديستوبيا) بلغة شعرية ومرمّزة. ومن يقرأ الرواية سرعان ما يكتشف أنه أمام عمل يتخطى حدود السرد التقليدي، ويمتح من المخيلة الوجودية أكثر مما يستند إلى المرجعية الواقعية. فالعالم هنا ليس مرسوماً ليحاكي أرضًا مألوفة، بل ليعيد تركيب أفق متشظٍّ، عالمٌ تتناوب فيه البوابات، المربعات، أجساد غريبة لولبية، وأهل للنور يتكاثرون ويذوبون في الضوء. كل تفصيل في الرواية يشبه قطعة من حلم كثيف، أو كابوس متكرر يعيد رسم حدود التجربة الإنسانية من جديد. وكأن النص لا يريد للقارئ أن يطمئن إلى أرض صلبة، بل يجرّه إلى فضاء معلق حيث يتقاطع المادي بالمتخيل، والملموس بالرمزي.

المتاهة الكونية ــــ متاهة الذات

الرواية ليست فقط حكاية عن “الوحيد”، الشخصية المحورية التي تمنح النص صوته وانكساره، بل هي مرآة للفرد الممزق بين عزلة حتمية وإمكانية هشّة للتواصل. في كل سطر نلمح توتراً بين الرغبة في الانفلات وإدراك الاستحالة، بين توق الإنسان إلى الخلاص وإصرار القدر على إحكام الدائرة. إنها حكاية عن إنسان محاصر لا بالحدود الخارجية فحسب، بل بأسوار داخله أيضاً، حيث تنعكس المتاهة الكونية على هيئة متاهة الذات.

هنا تتجلى قوة النص: أنه لا يروي سردية متتابعة بقدر ما يستفز القارئ لمساءلة معنى أن يعيش داخل فضاء مغلق. المربع الذي يتكرر حضوره ليس شكلاً هندسياً فحسب، بل استعارة للوجود البشري في أكثر حالاته اختناقاً، والبوابات التي يُنتظر منها الانفتاح تتحول إلى فخاخ للخيال. ومع ذلك، يظل النص مشدوداً إلى لحظة الترقب، كأنَّ هناك وعداً كامناً لا يتحقق، وإمكانية خلاص تظل مؤجلة على الدوام. بهذا المعنى، تتجاوز الرواية كونها حكاية لتغدو تجربة فكرية وجمالية، نصاً يعرّي هشاشة الإنسان أمام قدره، ويحوّل القلق ذاته إلى لغة.

المربع بوصفه استعارة للوجود

حين نتأمل حضور “المربع” في رواية شوك وحيد، ندرك أنه ليس مجرد إطار مكاني يحدد مسرح الأحداث، بل هو استعارة كبرى للوجود البشري في هشاشته، وانغلاقه، وتوتره المستمر بين النظام والفوضى. المربع المعلّق بخيوط في الهواء ليس بنية هندسية جامدة، بل فضاء كوني يفرض على ساكنيه قوانينه القاسية، كأنه سجنٌ معلّق، أو قفص يطير في الفراغ دون أفق واضح. هنا، يتحول المكان إلى قدر، وتغدو الجغرافيا انعكاساً مباشراً لحدود الوعي الإنساني.

المربع ليس مكاناً للسكن، بل مكاناً للاختبار. فهو يفتح أحياناً أبوابه لبوابات غامضة، لكن هذه البوابات لا تعد بالحرية بقدر ما تعمّق الإحساس بالتيه. إن كل حركة داخل المربع أشبه بلعبة مرايا، يظن القاطن أنه يقترب من الخلاص، ليكتشف أنه يدور في مسار مغلق. كأن الرواية تقول لنا إن الوجود نفسه بنية مغلقة، وإن المحاولات البشرية للخروج من حدوده ليست سوى اجتهادات داخلية لإعادة ترتيب الجدران.

ما يثير الانتباه أن المربع لا يُرسم كجدار صلب فحسب، بل ككيان يتنفس، ينغلق وينفتح، يتحرك ويتحول، حتى يغدو كائناً بحد ذاته. هنا، يتجلى ما يشبه “ميتافيزيقا المكان”، حيث لم يعد الفضاء مجرد مسرح للأحداث، بل بطل آخر، بل ربما هو البطل الأول، لأن مصير الشخصيات جميعاً يتقرر داخل هندسة المربع. وكما أن الجسد في الرواية هشّ وقابل للتشقق، فإن المربع هو الجسد الكوني الموازي: قاسٍ، محكم، لكنه متصدع في داخله.

من خلال المربع، تقدم الرواية رؤيتها للوجود: ليس عالماً مفتوحاً للانفلات، بل نظاماً محاصِراً لا يقبل الانكسار. والمربع في جوهره ليس إلا انعكاساً للقدر، قدر هندسي، صارم، يضع الإنسان في مواجهة أسئلته القصوى: هل يمكن للحرية أن تُمارَس داخل جدران لا نملك مفاتيحها؟

شخصية “الوحيد”: الفرد في مواجهة العبث

في قلب رواية شوك وحيد تنهض شخصية “الوحيد” بوصفها التجسيد الأبرز للفرد المعاصر، ذاك الذي يعيش على تخوم العزلة، محاطاً بجدران مرئية وغير مرئية، متأرجحاً بين رغبته في التغيير وإحساسه بانسداد الأفق. الاسم ذاته – “الوحيد” – ليس مجرد تسمية، بل حكم وجودي، إذ يُختزل الكائن إلى صفة واحدة مطلقة: الانعزال. فلا تاريخ شخصي يحميه، ولا سيرة عائلية تشده إلى جذور، بل وجود عارٍ، مكشوف أمام المربع وأمام القدر.

يظهر “الوحيد” وكأنه ضد-بطل، كائن هشّ يسعى إلى البطولة لكنه يفشل عند أول اختبار، يطمع في القيادة لكنه يُقصى في اللحظة نفسها. إنه صورة للإنسان الذي لم يعد قادراً على الارتقاء إلى مصاف الأبطال الأسطوريين، بل غدا أسيراً لضعفه وتردده. كل حركته أشبه بمحاولة يائسة للخروج من قوقعة وجودية، غير أن النتيجة دائماً هي العودة إلى نقطة الصفر، حيث يتأكد أن مصيره مرسوم سلفاً، وأنه محكوم بالعبث.

لكن هذا “العبث” ليس هباءً، بل هو معنى مقصود. فالرواية تضع “الوحيد” في مواجهة دائمة مع قوى غامضة، بعضها يتجسد في “القدر العظيم”، وبعضها في الآخر المختلف، وبعضها في هشاشة الجسد ذاته. إن معركته إذن ليست مع خصم خارجي فقط، بل مع ذاته الممزقة. حتى حين يحاول التآزر مع “الشبيه” أو البحث عن موقع داخل الجماعة، يظل محكوماً بالانفصال. فالعزلة ليست خياراً لديه، بل قدرٌ يتكرر في كل فصل.

بهذا، يتحول “الوحيد” إلى استعارة كبرى للإنسان في زمن ما بعد البطولات: إنسان مكسور، لا يملك سوى أن يواجه فراغه الداخلي. الرواية لا تمنحه خلاصاً، بل تتركه عالقاً، كأنها تقول لنا: إن جوهر التجربة الإنسانية ليس الانتصار، بل الصمود الهش أمام العبث الذي لا يلين.

النور والظلام: ثنائية تتجاوز الأخلاقي إلى الكوني

لا يظهر النور والظلام في الرواية كتصنيفين أخلاقيين ثابتين، بل كقوتين كونيتين تتجاوزان الثنائية التقليدية بين الخير والشر. النور ليس مجرد ضوء يبدد العتمة، بل طاقة شمولية قادرة على الالتقاط والابتلاع، قوة كاسحة تحوّل الأجساد إلى بقايا شفافة، وتصهر الكائنات في ضيائها حتى الفناء. أما الظلام، فليس مرادفاً للشر أو الموت، بل فضاء الاحتمال، الغموض، والمخبوء الذي يفتح المجال أمام التساؤل والبحث عن معنى. الرواية تضعنا أمام مفارقة عميقة: ما يُفترض أن يكون خلاصاً (النور) قد يغدو محواً، وما يُفترض أن يكون تهديداً (الظلام) قد يكون النافذة الوحيدة نحو احتمالات جديدة. بهذا، تتحول الثنائية إلى لعبة فلسفية حول طبيعة الوجود نفسه. النور قد يرمز إلى النظام الكوني المغلق، ذاك الذي لا يترك للكائن سوى الامتثال لقوانينه، فيما الظلام هو الحيز الذي يولّد القلق والرغبة، ولكنه أيضاً يمنح مساحة للحرية. فـ “أهل النور”، كما تصفهم الرواية، ليسوا كائنات متعالية على البشر، بل أشباه لهم، محكومون بذات الهشاشة، يذوبون في الضوء كما يذوب الملح في الماء، وكأن الوجود كله مهدد بالامّحاء حين يتعرض لإشعاع مطلق.

هذه الجدلية بين النور والظلام تُقرأ كاستعارة عن التجربة الإنسانية: رغبة الفرد في التماهي مع المطلق تصطدم دوماً بخطر الفناء، بينما خوفه من الغموض يقوده، على نحو غير متوقع، إلى اكتشاف إمكاناته الأعمق. فالنص يضع القارئ أمام سؤال حاد: هل الخلاص في الامتثال للضياء الذي يلتهم، أم في قبول العتمة التي تتيح التعدد؟

بذلك فإن الرواية إذ تعيد صياغة علاقة النور بالظلام، نجدها تزعزع التصورات الجاهزة حول الخير والشر، لتعيدها إلى أصلها الكوني: صراع طاقتين تحيطان بالإنسان، فلا يملك أمامهما سوى أن يتأرجح، عاجزاً عن القبض على يقين نهائي.

اللغة بين الأسطورة والفلسفة

إذا كان المكان في الرواية وحيد ينهض كقدر مغلق، فإن اللغة هي الأداة التي تشق هذا الغلق وتعيد بناء المتاهة في ذهن القارئ. ليست اللغة في الرواية وسيلة سردية تقليدية، بل هي الكيان الأعمق الذي يصوغ التجربة ويمنحها طابعها الفلسفي–الأسطوري. الجمل لا تسعى إلى الوضوح، بل إلى الالتباس المقصود، كأنها تُكتب لتوقظ أكثر مما تشرح، لتزيد الغموض كثافة بدل أن تبدده. فالكاتب لا يقدّم عالمًا قابلاً للفهم المباشر، بل يفتح أمامنا نصًّا يوازي الأسطورة في رموزه، والفلسفة في أسئلته.

هنا تشتبك اللغة مع وظيفتين متناقضتين: من جهة، هي وسيلة لخلق صور حسية مدهشة – المربعات، الأجساد اللولبية، الدم البرتقالي، الضوء الملتهم – ومن جهة أخرى، هي وسيلة لهدم أي يقين يمكن أن تنبني عليه تلك الصور. كل صورة تستدعي صورة مضادة، وكل جملة تفتح سؤالًا أوسع من حدودها. بهذا المعنى، لا يُقصد من النص أن يروي قصة متماسكة، بل أن يبني شبكة من المجازات التي ترغم القارئ على إعادة التفكير في ماهية العالم.

اللغة هنا أقرب إلى “نص شعري” منها إلى نثر سردي. فهي تتكئ على الإيقاع الداخلي، على التكرار والانعطاف، وعلى التوتر بين الجملة الطويلة المندفعة والقصيرة المبتورة. هذا البناء الأسلوبي يوازي في شكله طبيعة المتاهة التي تصفها الرواية: كلمات تتحرك داخل مربع، جمل تدخل في بوابات لا نعرف إن كانت منفذاً للخلاص أم دهليزاً جديداً.

إنها لغة تنحت تجربة وجودية لا يمكن ترجمتها إلى معنى واحد. فهي ليست مجرد أداة للتوصيل، بل تجربة جمالية بحد ذاتها، تجرّ القارئ إلى فضاء معلّق حيث يلتقي الحلم بالفكر. وفي هذا تكمن قوة شوك وحيد: أنها لا تكتفي برسم عالم غريب، بل تصنع لغتها الخاصة التي تجعل من الغرابة نفسها ضرورة، ومن الغموض وسيلة للوصول إلى جوهر التجربة الإنسانية.

الوجود كمتاهة: البوابات كأفق للخلاص المؤجل

تتكرر في شوك وحيد صورة البوابات، شمالية وجنوبية وشرقية وغربية، لكنها ليست مخارج بالمعنى المطمئن، بل علامات على انفتاح زائف، أشبه بأحلام مؤجلة أو خدع بصرية. فالإنسان، ممثلاً في شخصية “الوحيد”، يتجه نحوها كمن يسعى إلى الخلاص، لكنه ما إن يقترب حتى يكتشف أن البوابة ليست منفذاً، بل دائرة جديدة من الانغلاق، أو مرآة تعكس عجزه عن الإفلات من قبضة المربع. بهذا المعنى، تتحول البوابات إلى استعارة عن التاريخ الإنساني نفسه: كل محاولة للانعتاق من نظام قاهر تنتهي بالوقوع في نظام آخر لا يقل قسوة.

إن الرواية لا تقدّم البوابات كبنية مكانية فحسب، بل كبنية زمنية أيضاً. فهي لحظات انتظار، وعد بالعبور، ترقب طويل لحدث لا يتحقق. القارئ يجد نفسه مثل “الوحيد” عالقاً أمام مدخلٍ مؤجل، يحدّق في الفتحة الضيقة، في الضوء المنبعث منها أو الظلام المتربص خلفها، لكنه لا يخطو فعلياً إلى الخارج. هنا يُعاد إنتاج معنى الزمن نفسه: ليس خطًّا ممتداً نحو مستقبل مفتوح، بل دوران أبدي حول أفق لا يُمسك.

وهكذا تُبنى الرواية على فلسفة المتاهة. فالمربع بجدرانه الصلبة يشكّل الإطار، والبوابات ليست سوى محطات دوران داخله. حتى وهم الحرية يتحول إلى جزء من اللعبة، إذ إن النظام المغلق يحتاج إلى هذه الأوهام كي يستمر. “الوحيد” لا يتوقف عن البحث عن منفذ، ومع ذلك يدرك القارئ أن أي عبور لن يبدّل المصير، بل سيعيد إنتاج الدائرة ذاتها.

البعد الفلسفي: الإنسان بين القدر والحرية

تكمن قوة الرواية في أنها لا تكتفي ببناء عالم رمزي أو أسطوري، بل تزرع في قلبه سؤالاً فلسفياً جوهرياً: ما موقع الإنسان بين القدر والحرية؟ إن حضور “القدر العظيم” في الرواية ليس حضوراً دينياً بالمعنى التقليدي، ولا هو تجسيد لإله عادل يمنح المعنى لمصائر الكائنات، بل قوة كونية عمياء، غير شخصية، تتدخل في مسار الأحداث كمن يكتب قانوناً نهائياً لا يقبل التفاوض. القدر هنا سلطة مغلقة، لا تفسر أفعالها، ولا تمنح مبرراً لهيمنتها، وكأن الرواية تعيد صياغة أسئلة الوجودية حول عبثية الحياة ومعنى الاختيار. أما “الوحيد”، فليس سوى كائن صغير يقف في مواجهة هذا القدر، متشبثاً بما يسميه الإرادة. يحاول أن يخطط، أن يقود، أن يقاوم، لكن كل محاولة تنتهي بانكسار جديد. الرواية تكشف لنا أن حرية الفرد لا تتجاوز في النهاية حدود الوهم، فهي أقرب إلى محاولة تحريك الجدران الصلبة للمربع بيدين عاريتين. ومع ذلك، لا يستسلم “الوحيد”، بل يكرر محاولاته كأن في هذا التكرار تكمن إنسانيته. وهنا يتجلى البعد الميتافيزيقي للعمل: الحرية ليست حقيقة ملموسة، بل فعل مقاومة عبثية، إصرار على مواجهة ما لا يُواجه.

هذا الصراع بين القدر والحرية لا يُقدَّم كقضية نظرية مجردة، بل كدراما وجودية تعاش في تفاصيل السرد: في مواجهة البوابات المغلقة، في تكرار الجروح، في صراع النور والظلام. كل مشهد في الرواية يعيد صياغة السؤال نفسه: هل نحن من نختار مصائرنا، أم أن مصائرنا تختارنا؟ وفي اللحظة التي يبدو فيها أن الاختيار ممكن، يطل القدر بسطوته ليعيد الإنسان إلى مكانه الطبيعي: مجرد قطعة صغيرة في نظام كوني لا يفسح مجالاً للسيادة الفردية.

بهذا، تتحول الرواية إلى مرآة للوجود الإنساني المعاصر: وجود محكوم بشبكة قوى هائلة، حيث الحرية ليست سوى شبح يطاردنا، والقدر هو الحقيقة الصامتة التي تفرض قوانينها دون أن تبررها.

في هذا تتجسد عبقرية النص: أنه لا يكتفي بوصف العزلة، بل يمنحها هندسة دقيقة، حيث كل باب هو خدعة، وكل خطوة هي عودة إلى نقطة البداية. المتاهة إذن ليست عرضاً جانبياً، بل هي جوهر الوجود كما تقدمه الرواية: حياة محاصرة في هندسة مغلقة، لا تنفتح إلا على الوعد المؤجل، ولا تُدار إلا بوهم الطريق الذي لا يُفضي إلى مكان.

البعد الاجتماعي والسياسي

على الرغم من أن الرواية تتخفى وراء غلالة من الرموز والصور الأسطورية، فإنها لا تنفصل عن العالم الاجتماعي والسياسي الذي انبثقت منه. فالمربع يمكن قراءته بوصفه استعارة عن الأنظمة الشمولية التي تطوّق الإنسان، تضعه في فضاء مغلق لا مجال فيه للانفلات. وكما أن جدران المربع تقيّد حركة “الوحيد”، كذلك تفعل الحدود السياسية والاجتماعية: تصوغ مسارات الأفراد، وتتحكم بخطواتهم، وتعيد إنتاج عجزهم. هنا لا يعود النص مجرد فانتازيا، بل يتحول إلى نقد مبطن للبنية التي تفرض الانغلاق على الوجود البشري.

“الوحيد” ليس فردًا منعزلاً عن سياقه، بل هو تجسيد للإنسان المعاصر في مواجهة السلطة. قد تكون السلطة سياسية، أو اجتماعية، أو حتى ثقافية، لكنها في كل الأحوال سلطة تحكم بالحصار. البوابات التي يوهمنا النص بأنها منافذ للخلاص تشبه الوعود الكبرى التي تقدمها الأيديولوجيات: وعود بالحرية والازدهار، لكنها لا تفضي إلا إلى أقفاص جديدة. بهذا، تتماهى الرواية مع تجارب التاريخ التي سعى فيها البشر إلى التحرر، ليجدوا أنفسهم أسرى أنظمة أخرى.

ومع ذلك، فإن الرواية لا تقدم خطاباً مباشراً أو شعارات، بل تظل وفية لأسلوبها الرمزي. فالنور والظلام، الأجساد المشوهة، الجروح المفتوحة، كلها يمكن أن تُقرأ في ضوء سياسي: النور هو سلطة شمولية تحاول أن تذيب الأفراد في كيان واحد، والظلام هو الفضاء الهامشي الذي يمنحهم وهم الحرية. الجسد الممزق هو المواطن المقهور، والجرح هو العلامة التي يتركها القمع على الوعي الجمعي.

بهذا، تلتقي الرواية مع التجربة الإنسانية في بعدها الجماعي: إنها نص عن الحصار السياسي والاجتماعي بقدر ما هي نص عن الحصار الوجودي. “شوك وحيد ” تكشف أن الفرد لا يعيش عزلة شخصية فحسب، بل عزلة جماعية داخل مربعات أكبر، هي مربعات التاريخ والسياسة، حيث الحرية تظل وعداً مؤجلاً، والقدر يتجسد في صورة سلطة بشرية متعاظمة، لا تقل غموضاً عن “القدر العظيم” الذي يحكم النص.