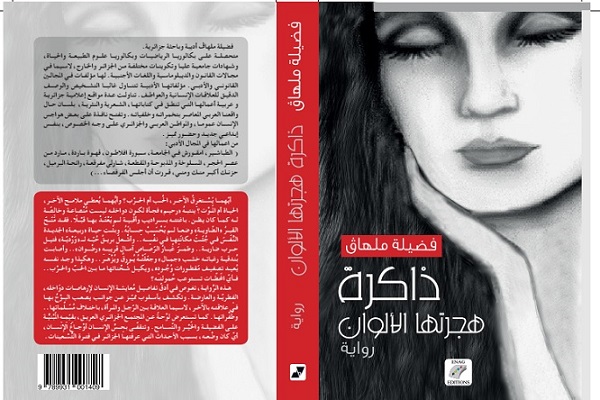

محمد فيض خالد

اطالِعُ بعينٍ تتَحاشى أن تَصطدِم بجهامةٍ غَلَّفت تقَاسيم وجهه الأسمر الفاحِم، يَشرخُ في عُنفوانٍ مُفتَعل الفَراغ، مُتأبِّطَا دفاتره، مُمسِّكَا بيدهِ حقيبةً جِلدية متوسطة القيمة، تَدلُ هَيئته في هِندامٍ مُتكلِف، أنّهُ من أربَابِ المِهن المرموقة، عَلِمتُ لاحِقَا اسمه “عبده ” من أبناءِ الجَنوبِ، وأبناء الجنوب عِندنا أولئك الذين قضوا دَهرا في تَأرجُحٍ مُتعِب، ما بينَ جنوبها وشمالها، لا إلى هؤلاء انتسبوا، ولا لأولئك ركنوا، تتَوارى في وجوههم المزمومة، وشِفاهم الغِلاظ بقَايا كِبرياء سَاذج، يَدَّعي صاحبنا عَدم اكتراثٍ بالنَّاسِ، أوصَله أحيانا لأن يكون عَدائيا مغرورا، يتَحسَّس تَصرفات من حوَله، يصرفها على سوءِ النّية، جَعلته غرَضَا لأن يكونَ مَنبوذا قَصيَّا، تتَلاعبُ بهِ الظّنون.

شاءت الأقدارُ أن اقترِبَ منه عند مدخلِ البيتِ بدأته مُسلِّما، بيد أنّهُ رَدَّ مُتململا، سُرعَان ما تَحرَكَ يَهزّ كتفيه، يضربُ الأرضَ في فَورةٍ خَائفا يَترقّبُ، لم أيأس منه ؛ بمرورِ الوقِت بدأت أعصابه تلين، هدأت ثائرته قليلا اقَبلَ عليَّ قبولا حَسنا، وكأنّه يُنقِّبُ عن نواياي، تَصَادفنا قُبَالة الممر الرَّئيس، بادرني مُحيِّيا في تلطُّفٍ، سَألني عن بلدي، صَمت حِينا ثم بدأ يُغمغمُ، اخبرني في زَهوٍ بأنّه يعمل مُدرِّسا، سَرحَ قليلا قبل أن يُكمِلُ:” لقد سَبقَ وأن تزوَّج عمي الأكبر حسن من المنيا “، هَرَشَ رأسه في ارتياحٍ، وكأنَّه يسَتحضرُ ذكرى عزيزة عليهِ:” أهل المنيا ناس طيبة، الله يرحمك يا مرات عمي”، ثم عَادَ سيرته الأولى فَزِعَا، لينصرِف بغيرِ وداعٍ، سَارت علاقتنا بين مَدٍّ وجَزر، حاولت استمالته ثانيةً، بيَد أنّه لم يترك لي المجال، كُنتُ قد انشغلت عنه ببعضِ أمرٍ، بينَ الفيَنة والأخرى تتَراقص سِيرته في المجلسِ، اتَّخذها القومُ مادة للتَّندرِ، وبالخُصوصِ ” جرجس ” عامل البَقالة، الذي يكره فيهِ عَنجهته الفَارِغة، يَقُولُ في حُرقةِ الموتور:” دا عامل فيها خبير نووي “، ثم يغَيبُ في ضحكةٍ هِستيريةٍ، يتَطاير من عَينيهِ رشراش الدَّمع، انتقلت لمسكنٍ جديد، لكن زياراتي لم تنقطع عن بَقالةِ ” جرجس ” وفي مرَةٍ قابلت صاحبي أمام بقالته، بدى في حُرقةِ الانتظار، فلا يستطيع لها صبرا، ما إن رآني حتى عَاجَلني بضحكةٍ صَارِخَةٍ، قائلا في تشفي:” شفت صاحبك الحَرامي عمل إيه؟!”، كان الاستاذ قد تشاجرَ مع زميلٍ له، بعدما اكتشفَ الأخير جريمته، تَعوّد صاحبنا اختلاس ” دجاج ” الرَّجل من ثلاجَتهِ وقت غيابه، يَسلقهُ ليَحصلَ على مَرقهِ، ثم يعيده حيث كاَنَ، حتّى جاَء اليوم الذي افتضحَ فيه أمره، غَادرَ المنطقة بوزرهِ، لكنَّ فِعلته المُشينة عَلق إثرها زمنا، تدر عليهِ مخازي، تُطَارده حتّى تَطلع الشَّمس من مَغربها.

***

تحت الشباك

مُنذ خَطّت قَدمي فاغبرّت بهذه البلاد، وأنا أرى عَجَبا عُجَابَا، في البِدءِ شَقَّ الأمرُ ريثما اعتاده، استدعى إيقاظي في سَاعاتٍ اللّيلِ وبواكير نهاري، قديما عوّدت نفسي ألَّا انتَزعها من الفراشِ قبل أن آخذ قِسطَا من الرَّاحةِ كَافيا، وإني والله لفي عَجب ؛ إذ كَيفَ الانصياع لهذه الأمور العَارضة بهذا الانجذاب، كُنتُ في مَهدِ طُفولَتي الغَابر، اطرب لأمثالِ هذا الاِنزعاجِ، فصياح الدِّيكة، وزَقزَقة العَصافير، وزعيق الرِّيفيات أمام كوانين الناَّر، كفيلٌ لأن يُثير حَفيظتي، تَصَادف تحت شباك غرفتي ساحة فارغة، امتلأت بصنوفِ الخُردة، غسالات ملابس قديمة، أكوام الحديد لأسرّة مُمزَّقة، نهشت الشّمسُ قواها، مِزقٌ مُتَفرِّقة من الوسَائد والحَشَايا العَطِنة التي أصَبَحت موطِنَا للفئرانِ، ومَرعى للهوامِ، يبكر ضيفي، مصري جنوبي ضيق الصَّدر حرجا، يبدأ كلامه بنبرةِ توَدّدٍ ممجوج، عبارات ركيكة من الغزلِ الصَّريح، تنسكب من فمهِ تصبغها مراهقة مُتأخِّرة مهتزة، تصابي مرذول، يتكلف صاحبه الحب، حِرمانٍ نُقِع فيه ِ قلب الرَّجل، بعد هنيهة يتحول مسار كلامه، فَيُطلِق سَيلا جَارِفا من السِّبابِ، اتزحزح قليلا جهة الموقد، واشرعُ في تهَيئةِ شاي الصَّباح المُعتاد، فالجَلسة حَتما ممتدة، خاصة بعدما استَقرَّ بالرَّجل مُقاَمه، تبدأ وصلة أخرى أشدَّ ضَراوة، تنسكبُ من فمهِ أسرارا ما كانَ لمثلي أن يعلمها، يرتدّ على عقبيهِ، يتلطَّف مُحَدِّثه طالبا مهلة، فالظروف قاسية، يُعَاود مُلاينته في تَلهُفٍ،، لينهي حديثه بعبارةٍ واحدة محفوظة:” أدق الإقامة وأنزل دغري “، تتكرَّر هذه الجلسة كُلّ صباح، ينهيها كما بدأها، حتّى جاء يوم فحدثَ ما كُنتُ أخشَاه، لم يأت صاحبي، أجدبَ المكان، فلم يعد لهُ صوته يُبلّلُ جفاف صَباحي، سَافرَ الرجل دونما إشعار، شعرتُ بفرَاغٍ يَضربُ بأطنابهِ، اجتَاحَ المَللُ حياتي، اصحو كالمُعتَادِ من نومي فلا أثر لبطلِ هاتيك الحَكَايا التي تُهدهد مسامعي، مرّت الأيام كئيبة لا اطيقُ صَبرا، لا التفت خلالها لضيوفي الجُدد، لم يكن لوقعِ حكاياتهم ذَلكَ التَّأثير القوي الذي كَانَ، بل كانت أحَادِيثهم باهتة من صُنوفِ أولئك الذين شَبِعوا بعد جوعٍ، واُترِعوا بعد شقاء من مُحدثي النِّعمة وما أكثرهم، كان لي بعض خُلطة مع رفيقه، تَجهّم قليلا وهو يُلملِمُ بقايا نفسه المُتشظّية، ليدفع بمقذوفِ روحه المُحتَرقة “: أبو أمنية تعيش أنت !”، احتَبسَ عَني الكلام، وكأني لم انطق يوما، اهتَزت الأرضُ من تحتي، وتشاغبت شياطين المكان في حِلقٍ مظلمة، تُرفرف بأجنحةِ الشُّؤمِ، ارتدّت ذكرى الأيام حَارة، تستَعرضُ نفسها في تبَجحٍّ أمامي، ابتلعت ريقي المُتَحجِّر ثم انصَرفتُ، وطنين الخوف يغمرني، وجَلبةً لا أعرِف مُؤتّاهَا تلسعُ قلبي المشبوب كالفولةِ فوقَ المقلاة، لا تربطني بالفقيدِ رابطةٍ، صدّقني حين أخبرك بأنّي لا أكادُ اُفِرقُ سِحنته من بينَ السِّحَنِ المغبرّة بأثقالِ الغُربة الملعونة، أهو الخوفُ من نفسِ المَصير؟، أم هو الهولُ من مآل يتربص كُلّ مُغتَربٍ، حَرَمته الدُّنيا مَتاعها، ليجدَ نفسه مُشتّتا بينَ أحضَانِ الغُربَاء، ليصبحُ أثرا بعد عين، أمسكتُ بدفترِ يومياتي، أدوِّنُ في صفحةٍ بيضاء، وبِخطٍّ مُرتَعشَ:” ماتَ صديقي، مَاتَ رفيق الشُّباك، رَحَلَ دون أن يُخبِرنا عن لُغزِ الغُربة الملعون، كَيفَ النّجاة من بطشها، وإنّا على إثرهِ راحلون …”.