حسني حسن

راحت السيارة، المرسيدس الفاخرة، تصعد الطريق، الجبلي الضيق، الذي يلتف على نفسه كثعبانٍ رابضٍ عند حافة الغابة. عن اليسار، تطاولت هامات الصنوبرات العملاقة، وأشجار البلوط الفليني، التي تتماهى فيها الليونة بالسموق، أما عن اليمين، فلم تكن هناك إلا الهاوية! هي جبال الريف الشمالية، المسكونة بالغابات دائمة الخضرة، بالثعالب والخنازير البرية، و”بالكُتاميين”. ظلَ يحدِق في المشهد المنفتح أمام ناظريه، وكأنه يحلم. هل هذا كله حقيقي؟ أم أنه من نسيج الأحلام السابحة في ضوء صبيحةٍ خريفية ترعى الغيمات، الصغيرة المتكاثرة والمتدافعة، سماواتها القريبة، قرباً استثنائياً، من متناول اليد؟ اعترت جسده قشعريرة، خفيفة ومكينة، فيما كانت السيارة تميل، ميلاً خطراً، مع الطريق الآخذ في الهبوط، الآن. فكَر في أنهم يهبطون صاعدين، فتَملَكه العجب! لعلها الحياة كذلك؛ تصعد بنا ونحن ننحدر، وقد تنزل بك، متعاليةً متساميةً، وأنت فيها مغلق العينين على اتساعهما! لكن، ماذا لو انحرفت إطارات المرسيدس إلى اليمين، قليلاً، ودارت عجلاتها في هواءٍ جبلي، لا تُراب له؟ لا شيء! فقط، إبحارٌ عميق في لجة الهاوية، وتحليقٌ إلى باطن الأرض، سلامٌ ربما، وربما جحيم، والأرجح أنه لا هذا، ولا ذاك، فقط لا شيء!

أفاق من شروده لمّا أدار صديقُه، الجالس وراء عجلة القيادة، الكاسيت، مشغلاً أغنية “كريمة الصقلي”. شعر بصوتها ينساب قطراً شجياً ملتاثاً بالرغبة، وبالذكرى:

“أغار إني أغار.. نعم إني أغار.. أجل إني أغار.. ونار أنا حتى الدمار”

حانت منه التفاتة، رغماً عنه، إليها في مقعدها الخلفي، لتلتقي أعينهما في نظرةٍ خاطفةٍ مثقلةٍ بالشوق، وبالأسى الأخرس الصاخب. كانت، هي بالذات، من عرَفه بتلك الأغنية حين أهدته إياها، بُعيد تعارفهما بأسابيع قليلة. تهرَبت من نظراته، الحارقة المحترقة، كما يفر وعلٌ، مُنهَك مذعور، حوصر في نهاية الغابة، وود لو يستسلم، بكل بساطة، مُغمَض العينين، لمطارديه. لم يكن يُدرك نفسه كصيادٍ، ولا يراها كطريدة. ولعله آمن في قلبه، لسببٍ ما، وبكيفيةٍ ما، أنه المُلاحَق، بعاطفتها، وبفتنةٍ غريبة لم يُشعِل أوارها، هو، في روحه، ولا في قلبها.

– أخيراً! شارفنا على الوصول.

هتف زوجُها، من وراء المِقود، بصوتٍ مُتعَب، قليلاً، لكنه صاحٍ، ومبتهجٍ كذلك. كان قد نال منه الإرهاق بعد رحلة طويلة، قاربت الساعات الثلاث، من الرباط عبر الطريق السيَار المتجه إلى طنجة، ثم الانحراف شرقاً لصعود الطريق، الوطني الجبلي القديم، الذاهب إلى شيفشاون. بدأ يهدِئ من سرعة السيارة، قبل أن يركنها عند خط الغابة المحاذي للطريق، ويُوقِف المحرِك، تماماً، ويقول:

– انزلا الآن، سأُريك مشهداً لن تنساه بسهولة.

هبطوا، ثلاثتهم، ليعبروا الطريق الضيق باتجاه الجرف، حيث انتصب هناك سورٌ، من الحجارة الكلسية البيضاء، قليل الارتفاع.

– ما رأيك؟

مال ببصره، نحو الأسفل، ليرى المدينة، البيضاء الزرقاء، وكأنما نبتت، فجأةً وبدون سابق إنذار، من رحم الهاوية التي استحالت رؤيتها من داخل العربة. ارتكن بمرفقيه على حافة الحاجز الكلسي، وشرع يحدِق، بنهم، في ذلك الكائن، الأبيض المزرق الوديع المترامي، الذي يتمدد، بكسلٍ وهدوء، فوق المرتفعات المتناثرة من تحتهم، هُنا وهُناك. استولى عليه شعورٌ، غريب، بخفةٍ فولاذية صلدة، فراح يطفو في سماء المدينة غارقاً، أو يغرق مُحلِقاً. حاول أن يميّز، بعينه المجردة، بعضَ التفاصيل الدقيقة، لما لاح له، وكأنهم بشر يتحركون، هناك، في زنقات المدينة ذات السلالم الحجرية المنحوتة في بطن الجبل، لكنه عجز.

– سننزل لهناك في غضون ربع الساعة.

قالت هي بصوتٍ، خافت وديع ومشفق، على نحوٍ ما. أعاده صوتها إلى الموقف، الصعب الملتبِس، الذي يجد نفسه محشوراً فيه كل مرة يكونون ثلاثتهم معاً. رد:

– كنتُ أظنُ أننا نصعد.

التقط الصديق خيط الحديث مجدداً. أجابه:

– كنّا نصعد طول الطريق، لكننا سننزل قليلاً الآن، وفي المدينة سنصعد ثانيةً.

عادوا ليستقلوا السيارة، ومن جانبهم، تهادت عربة كارو يجرها بغلٌ قوي، تجلس في مقدمتها امرأة، عجوز، ألقت عليهم السلام بلسان لم يقدر على تمييز كلماته، برغم معرفته، غير القليلة، بالدارجة المغربية. كانت القروية ترتدي ملابس تقليدية فضفاضة صارخة الألوان، وتعتمر قبعةً عريضة منسوجة من القش والخيوط المصبوغة معاً. بدت له و كأنها خارجة، لتوها، من حكاية ما صِيغت فوق القمم الشاهقة لجبال “الإنديز”. ابتسم ساخراً من تشبيهاته، ومن إصراره، المتحذلق، على سجن الحياة، باستمرار، في صيغةٍ لُغوية، وكأن الوجود يسـتحيل وجوده ما لم يتم التعبير، لفظياً، عنه!

– تتكلم “بالريفية”، هي لسان من ثلاثة ألسن “للأمازيغ” المغاربة.

سارعتْ، هي، لتوضِح له. نظر لها، ممتناً، وود لو كان قادراً على أن يأخذها إلى حضنه، في هذه اللحظة، بالذات. غالب رغبته المجنونة تلك، قائلاً، محاوِلاً السيطرة على اشتهائه:

– شكلها فلاحة، ماذا يزرعون؟

– القمح والخضروات، وأشياء أخرى.

بادر الزوج بالرد، وهو يغمز له بطرف عينه، مُداعِباً.

– من المؤكد أنكَ تعرف محصولهم، الرئيس، هُنا. أنتَ مراقِبٌ يقظ لكل ما يجري بالمملكة، بحكم عملك، وبطبيعة الحال، لابد أنك قد سمعتَ، أو قرأتَ، عن أن منطقة “الريف” هي المنتِج، الأول عالمياً، “للشيرا” و”الحشيش”. كلهم يزرعونه ، هؤلاء “الكُتاميون” الرائعون!

فهم أنه يتعمد استفزازه، لسببٍ ما. لم يكن الصديق، أبداً، من الصِنف النَكِد المشاكِس من الناس، غير أنه بدا، بغتةً، ساخراً، بل وعُدوانياً، إلى حدٍ ما، فهل يؤشر ذلك على شيء حزين ليس في الحسبان؟

– في قلب الدلتا عندنا، على مشارف مدينة طنطا، توجد قرية كبيرة، اشتهرت بصناعة الأثاث، اسمها “كُتامة الغاب”. عندما كنت طفلاً، كثيراً ما تساءلتُ عن أصل التسمية؟ لماذا الغاب، ونحن لا غابات لدينا؟ فيما بعد، وقبل أن آتي لهنا، وأصير مراقباً، يقظاً، لكل ما يجري بالمملكة بحكم عملي، عرفتُ أن الخلفاء الفاطميين كانوا قد وهبوا إقطاع هذه المناطق لأمراء الجُند “الكُتاميين” الذين جاءوا بهم من هنا، وأن أولئك “الكُتاميين الرائعين”، بالذات، هم من تحالفوا مع “ست الملك”، أخت “الحاكم بأمر الله”، ليخونوه ويقتلوه!

– نعم، قد تأتي الخيانة من أي مكان، من أي أحد، لا غرابة في ذلك، أبداً. هيا، لقد وصلنا.

ترجلوا في ساحة دائرية ضيقة تحوطها بنايات مغربية أندلسية، عتيقة الطراز، قليلة الارتفاع، مطلية الجدران باللونين الأبيض والأزرق، وتتوسطها نافورة، خزفية حجرية، تناثرت حولها بعض الموائد الخشبية البسيطة والمقاعد الخشنة. دعاهم الصديق للجلوس، قليلاً، وتناول طعام الإفطار، البسيط، المكوَن من فطائر الرغايف والشاي الأخضر. كان يلوك فطيرته، ويرشف “الأتاي” المغربي الأخضر ببطء، وبشرود ذهن، متحاشياً النظر إليها، ومُعِيداً التفكير، بإمعانٍ، في كلمات صديقه الأخيرة.

– نعم، هو يعرف كل شيء!

حدَث نفسه بيقين، مستفهماً، بغموض، عما هو قادم! غير عابئٍ، في حقيقة الأمر، بما هو قادم، بما كان أو سيكون، مفكِراً في أنه لا معنى للوجود في وجود بلا معنى.

– يُطلقون عليها غرناطة الصغيرة، أو شقيقة غرناطة، بناها “الموريسكيون” بعد سقوط الأندلس، وطردهم من كل “الجزيرة الأيبيرية”.

قال الصديق، متفيقهاً، ربما في مسعى لإزاحة ستار الصمت الكثيف المفرود على صحبتهم التي باتت تُنذِر بالقلق.

– من شامٍ لأندلس، ومن أندلسٍ لمغرب، ومن مغربٍ لمشرق، ومن مشرقٍ لتيه، كلُنا، الكل، يدور متخبطاً، مثقَلاً بالرغبة وبالذنب، بالتوهم وبالأمل الكاذب، وبمضغ الكلمات، يا صديقي!

تابع صاحبُه القولَ بنبرة أسيانةٍ متعبة. لاح له كمن ظل يجري، لاهثاً، من الصباح إلى هبوط الليل، ومن المغيب إلى انبلاج نجم النهار المُطفَأ، قبل أن يلقى راحته في الاستسلام، بوهنٍ، لوهنه، وفي رمي السلاح أرضاً، وفي الصحو غفواً، من الفجر إلى الفجر.

– يمكنكما التجول بالمدينة، وحدكما، وسأبقى أنا بالسيارة. أقترح عليكما الذهاب لرؤية مصابن الغسيل الحجرية، والنسوة عند النبع في أسفل الشلال، منظر رائع! وأقترح، كذلك، الصعود لقمة المدينة، وزيارة الجامع اليهودي، نعم هو جامع يقال إن يهودياً قد بناه بعد فراره من “إيزابيل الكاثوليكية” التي لا تستحم، والتي أرادت تنصيره، وكل أهل الأندلس من مسلمين ويهود، عِنوةً. اليوم، تسقط غرناطة من جديد يا صديقي، أما أنا فسأنام ساعة، لحين ترجعان، فإلى اللقاء.

نهضا غير مستريحين للهجة العاطفية، المفرطة، في محاضرته لهما. بدت شاحبة الوجه وقد زمَت شفتيها بغضبٍ تجتهد في كبحه اجتهاداً. مضت تسبقه بخطوتين، بعيداً عن مسرحٍ هزلي، بائس، لم يوفر صاحبه جهداً في جعله أكثر هزليةً وأشد بؤساً. همس لها:

– هل يتعذب إلى هذا القدر فعلاً؟

سقط سؤاله في جب صمتها الغائر، طويلاً، قبل أن تزفر بقرف:

– دعكَ منه، أظنُه يتلذذ بذلك!

……………….

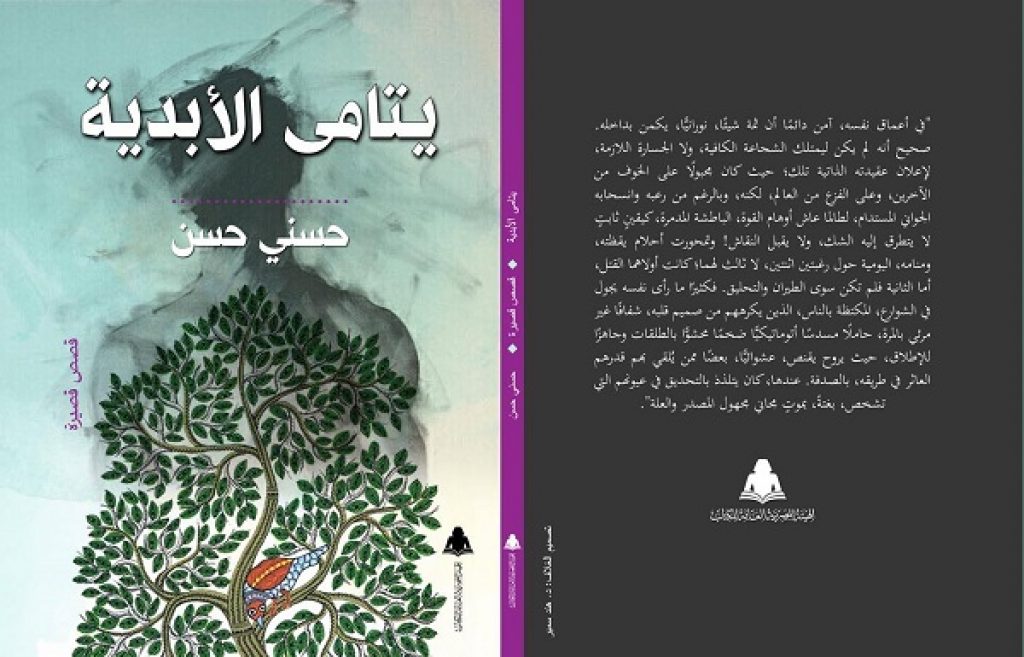

*من المجموعة القصصية “يتامى الأبدية” الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب