د. محمد عليم

الشعر، في جوهره، لغة مخصوصة، مفردات كانت أو تراكيب، وعن تلك اللغة المخصوصة يتخلق الإيحاء في المفردة، والصورة في التركيب، والمشهدية التخييلية الممتدة في المقطع والمقاطع وكامل النص، وعلى الرغم من إمكانية تناول النص الشعري من منطلقات عديدة (لسانية، ثقافية، نفسية، اجتماعية) فإن خصوصية لغة الشعر تمنحه الامتياز الأعلى عن غيره من الأنواع الأدبية، ليظل فنا إشاريا رفيعا يسري فينا، متسقا بين ظاهر وباطن.

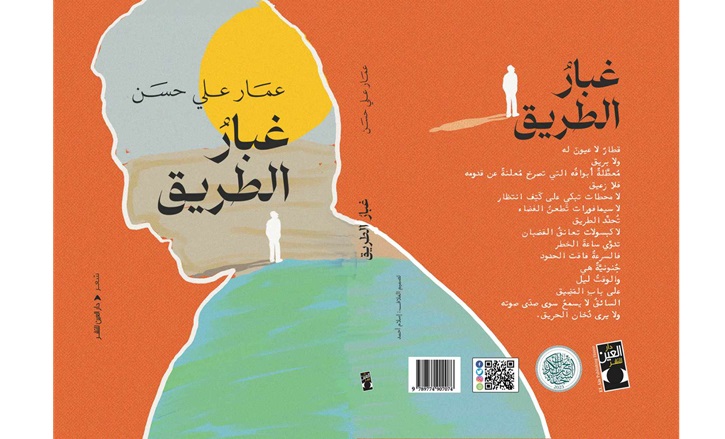

في حالات استثنائية يحملك النص الشعري على تقديم عناصر أخرى أكثر طغيانا من محض اللغة، عندما ينحو بنا لغايات تتجاوز الجماليات الشعرية المباشرة، أو يكون النص وعاء لأنواع أدبية أخرى كالسيرة والرواية على سبيل المثال، وهو ما نجده في ديوان “غبار الطريق” لـ “عمار على حسن”، ولنتفق أولا على أن السيرة التي نقصدها ليست سيرة ذاتية بمفهومها الحرفي بقدر ما هي سيرة رؤية، تصعد على مدارج النضج الذاتي في معاينة الأشياء والموجودات الأكثر إلحاحا على ذات كاتبها.

في ضوء ما سبق، يفرض ديوان (غبار الطريق) بإيحائه السِيَرِيّ منهج التناول الخاص به، فلن يستجيب لنا إن تناولناه لسانيا، أو إيقاعيا بالمفهوم الدارج، لأنه لن يمنحنا الكثير، ولكنه قد يبوح ببعض أسراره إن تناولناه تخييليا لغزارة لوحاته ومشاهده، وقد يبوح لنا أكثر إن نحن تناولناه تناولا ثقافيا معرفيا، باستقراء الكامن خلفه من ثقافة الشاعر ومعرفته الواسعة، وقد يكون ذلك أنسب لفض أقنعة النص وهو يرصد سيرته.

( 1 )

يحسن الانتباه بدءا إلى أن الديوان نص واحد قسمه الشاعر إلى ثمانية مقاطع (من 1 إلى 8)، تضمن كل مقطع ثلاثة أجزاء منفصلة ومتتالية على النحو الآتي: (1/أ) (1/ب) (1/ج)، هكذا في بقية المقاطع حتى السابع باستثناء المقطع الأخير زاد عليه جزءا رابعا، وجمع أجزاءه تحت الرقم (8) هكذا: (8) أ/ب/ج/د، وستتضح علة ذلك في أثناء القراءة.

يحتفي “عمار علي حسن” منذ الجملة الأولى وحتى المقطع الأخير بقطار الصعيد، بحمولاته المعرفية والمجازية معا، والقطار في (غبار الطريق) هو مطية الشاعر في سرده تفاصيل السيرة، ذهابا وإيابا، وهو مسرح الأحداث في كامل النص، وعبره تتجسد المآلات على اختلافها، ولأن قطار الصعيد على هذا النحو من الأهمية حرص الشاعر على تقديم ثنائيات متوازية أحيانا، وأحيانا أخرى متنافرة سنأتي عليها بالشواهد، وقبل ذلك أراد لنا أن نتوقف مطولا أمام صورة قطار الصعيد في المقطع الأول، فيما يشبه تعبيد الأرض التي ستنطلق منها الأحداث كافة في سيرة الرؤية وتحولاتها المتباينة، في لوحات ثلاث، وفيها يؤسس الشاعر توازيه الأول بين قطار الصعيد ودودة الأرض وفق متشابهات حددها بين الاثنين.

اللوحة الأولى: في (1/أ) بين الثابت (الناظرون إلى القطار/ الفلاحون في أرضهم) والمتحرك (القطار) يضع الشاعر ركيزته الأولى في اشتباكه الأول مع (القطار) الحقيقة والرمز معا: (قطار الصعيد/ قافلة مجهدة/ تمشي تحت جناح شمس ذابلة/ فتجرح الأصيل/ أما هنا بين ساقيْ/ فتصير حشرة بائسة/ تنبض في شراييني/ وترمي عيونا عابسة/ مقددة كشفتي تائه/ أرهقه ترديد السؤال – ص7 ولآخر الجزء).

اللوحة الثانية: في (1/ب) يضيف الشاعر حالة من التماهي الأقرب إلى التوحد بين القطار وركابه، مستعرضا المشترك بين سوء حال الاثنين معا، حيث القطار المتهالك في أعين الناظرين إليه في الحقول، وكذا من هم في جوفه من بؤساء الناس: (قطار الصعيد/ يمشي حافيا/ كأقدام من يتطلعون إليه في الزروع/ أجرب مثل ملامحهم الكالحة/ ضيقٌ كعيونهم التي أكلها الانتظار/ …/ نوافذه بلا خشب/ مقاعده ترقص ألما/ من فرط عِراكٍ حامٍ مع أجساد صلدة – ص21 ولآخر الجزء).

اللوحة الثالثة: في (1/ج) يكرس الشاعر المتشابه والمتنافر بين القطار ودودة الأرض، من حيث الشكل والمآل معا، لينتهي بمفارقة ينتصر فيها للدودة المهيضة على القطار الحديدي: (قطار ودودة. معدنٌ ولحم، يتشابهان في السعي الدؤوب، وفي الجري والزحف. هذه على بطنها الأملس، وهذا على أشواق راكبيه. حين تعبر هي من حقل إلى حقل، تحت التراب اللدن أو فوقه، تقول في نفسها: طرت من كوكب إلى كوكب، ومن مجرة إلى أختها، هكذا المسافات تقاس بالمشقة، وليس بطول السفر. القطار حائر على القضبان الصلدة، عبدٌ لغيره، سائقا كان أو عامل تحويلة، أو محطات تتوالى كحبات مسبحة عتيقة هجرها الذكر والعرفان. الدودة لا صوت لها يسمعه غير بني جنسها، هو يزمجر ويدمدم ويزعق ويهز الطريق الممدود فوق أحلام الساعين إلى الطعام والعلم والمتعة والضياع الرهيب – ص27 ولآخر الجزء).

في المقطع السابق، وعبر اللوحات التأسيسية الثلاث، وفي زمن مطلق لا يحدد مرحلة في عمر الرؤية على نحو مباشر؛ يفتتح رحلته، أو بالأحرى رحلة وعيه البكر ورؤاه الناقدة لمحيطه الذي يعيش فيه، والأهم من كل ما سبق يحدد انحيازاته الجوهرية في الحياة، ومن هذا المقطع وإلى نهاية النص/ الديوان يوغل “عمار على حسن” في تقليب المفارقات الدرامية خصوصا بين القرية والمدينة، وأفق البشر في المكانين، مستحضرا على الدوام ثنائية القطار الحديد ودودة الطين وما بينهما من متشابهات ومفارقات، وهذا الأخير على وجه التحديد كان صمام أمان انسجام الديوان واتساقه معا.

( 2 )

في استحضار المدينة والموقف المناهض لها من الشعراء النازحين من القرى، لم يخترع “عمار علي حسن” رؤية جديدة، لكنه استثمر تراثا زاخرا في السياق نفسه، كان قد حفره “أحمد عبد المعطي حجازي” في باكورة منجزه، واتسع بعد ذلك على أيدي شعراء عديدين، أبرزهم “رفعت سلام” في باكورة منجزه كذلك، هذا الاستحضار للمدينة من منظور ريفي حالم ممتلئ بالخيالات الوفيرة، يكاد يكون قاسما مشتركا بين جميع الشعراء القرويين، ولم يأت من فراغ بل من اختلال النمط واضطراب الوعي والعدالة المواربة التي تهمش القرويين في واقع قراهم البائسة.

المقطع الثاني في النص/ الديوان يتخذ من ذلك الاختلال منطلقا لفضح مساحات التباين بين المكانين والواقعين، ويمثل في الوقت نفسه ارتقاءة ثانية في سيرة (رؤية) الشاعر في الديوان، ولأنه ريفي منحاز سلفا لقناعاته وتجربته الشخصية؛ جاءت المقاربة على نحو موغل في الوجع: (.. عجلاته على باب الهلاك – ص21/ .. بحثا عن أبيه الراكع هناك بين الزروع – ص30)، وبحضور طاغ لرابط المفارقات (القطار): (وكان عليَّ/ أن أنظر إلى ما لا يبلغه المسير/ في مقعد الدراسة/ في فناء المدرسة/ في وجه المدرس/ وخلفه على السبورة الكالحة/ لا أرى سوى قطار يجري إلى بعيد/ وأنا المريد – ص31-32).

إن فكرة الـ (بعيد) التي ذكرها الشاعر منذ قليل فكرة عتيقة في المعتقد الريفي، إنها النجاة النادهة لكل الذين ضاقت بهم بيئتهم النمطية، ولكل الذين تجاوز مخيالهم محدودية المكان، لذا تجدهم مأخوذين إلى أي (بعيد) وإن لم يعرفوا على وجه الدقة كنهه أو مآلات ما بعد الوصول، والشاعر من هؤلاء المأخوذين بقوة (وأنا المريد/ الذي صار السفر قبلته/ .. أعد على أصابعي الثواني/ الضئيلة/ الثقيلة/ كي ينفتح لي السبيل/ حيث الجامعة/ اللامعة – ص32) ، لكنه هنا يعرف بعيده الذي يرجوه، هذه الرؤية المستقبلية الكاشفة تمكن الشاعر من رؤية الأشياء والأحداث لاحقا، وتجعل من تلك الرؤية حكما عليها، على ما سنرى، ولكن.. هل يعرف الشاعر وجهته حقا؟

لقد صار الأمر أكثر تركيبا في التجربة الجديدة، اقترب كثيرا من صراع الازدواج: (يا أبي الذي أرسلني إلى حيث أريد/ جامعة وجامع/ صرت ضالا بلا علمٍ أو هداية – ص39// .. أما أنا فضائع في بين/ وبين بين.. – ص47 )، هي ارتقاءة جديدة، إذن، في سيرة الرؤية المنقسمة على عنف الازدواج بين الهنا والهناك في المرحلة الجديدة، لتصبح الأضداد في وعي الشاعر أقرب إلى الاحتراب، وتصعد حوارية الأب/ الابن إلى أقصى ما يكون عليه التباين بين بيئتين وواقعين ووعيين.. باختصار بين القرية ببساطتها والمدينة بتعقيداتها وتركيبها: (أنت هناك تقول للناظرين إليك في حسد/.. سيعود من رحلته موظفا كبيرا/ يجالس المكاتب الفاخرة في دواوين الحكومة/ تقول هذا ولا تدري أبدا وجهتي/ فأنا أريد أن أعود إليك سابحا في بحار من معنى/ … أذني مشنفة إلى من فتحوا أمامي نافذة العلم فابتلعتني/.. في رحاب أبي/ وبيت الطين والحصير/ .. كان هناك صحن طبيخ/ وقطعة لحم واحدة – ص39-40).

الأمثلة في الديوان على عنف هذا الصراع الرؤيوي أكثر من أن تحصى، بما يكشف بجلاء أن الشاعر لا يرى رؤية أحادية ذاتية فقيرة، بل هي الرؤية التي تشمل الجميع، على الرغم من انحيازاته العادلة للبسطاء والشفقة عليهم، ولا يكف الاحتراب الناقد في سردية الشاعر الحكائية الملتبسة بمنجزه الروائي العريض، إلى جانب نزوعه الفكري التحليلي العميق بحكم ثقافته الواسعة، لذا تأتي مضفرة بها في جديلة جدلية بين إزاحة الشعري لحساب السِيَرِي الروائي، وبالعكس، بما يحملنا على طرح العديد من الأسئلة حول ما أضمره الشاعر وما أعلنه، أو عما قدمه وما أخره في هذا الخطاب الشعري المتقنع بالعديد من الأنواع.

( 3 )

من أكثر ما يميز الخطاب الشعري لعمار علي حسن في هذا الديوان الولع بالثنائيات، والثنائيات الضدية على نحو خاص، والاشتغال عليها في الديوان جاء ضرورة مفهومية وفنية على السواء، من تلك الثنائيات (قطار الصعيد/ الدودة) وهي الأكثر حضورا وامتدادا في النص، ثم ثنائية (الأب/ الابن) وعبرها تتخلق المفارقات المعنوية وترفد الصراع الداخلي (عند الابن) على الدوام، ثم الثنائية الأوسع (القرية/ المدينة) ومنها تتوالى المشاهد التخييلية التي من خلالها يعاين المتلقي الأحداث، فمن حيث الضرورة المفهومية فلأن الثنائيات تجعل الخطاب الشعري حيا وصاعدا من المقطع الأول وحتى الأخير، أما الضرورة الفنية فإن ديمومة حضور تلك الثنائيات يحقق للنص/الديوان صبغة درامية في التلقي تحفز القارئ على المواصلة، مع ضمان حالة تماسك بنائي وانسجام نفسي ودلالي ما كان له أن يكون مؤثرا من دونهما.

لكن لو قرأنا تلك الثنائيات الضدية من منظور تحولات رؤية الشاعر في النص؛ فإنها تعكس ذلك الموران الداخلي للشاعر المنغمس، حد الاحتراب، بين طرفي كل ثنائية اشتبك معها، هذا المنظور في قراءة سيرة رؤية الشاعر في الديوان يكشف حجم العذابات التي خاضها في محاولته التوازن بين طرفي كل منها أو في محاولة احتوائهما: (لكنه حين يعود في نهاية كل شهر/ وفي موسم الصيف في كل عام/ حيث يطول به المقام/ يحكي لأبيه عن القطار/ والزحام/ لكنه حين يخلو إلى نفسه يكتب في كراسته: “أكثر نقاط ضعف الإنسان أنه لا يعلم ما سيجري له بعد دقيقة واحدة” – ص60/ 61).

الحديث عن خصوصية الخطاب الشعري لـ “عمار علي حسن” في (غبار الطريق)، يستدعي الانتباه إلى فكرة تداخل الأنواع، فالشاعر يقدم نفسه راويا، بما يتجاوز المفهوم المعروف للقصيدة مهما استطالت، وعلى التحديد يقدم نفسه راويا شخصيا أو سير ذاتي حسب “ريفارا”، وما يقدمه الشاعر من حكايات في هذا الديوان هي جوانب من رؤاه الشخصية لأحداث شاهدها لأنه “اشترك فيها [و] يمكن أن تكون حكايته الخاصة، [أو] حكاية طفولته، أو تكوّنه، أو فترة مهمة من حياته”، يرجح ذلك نمط السرد الذي انتهجه الشاعر، إذ يعمل من النقطة الزمنية الأخيرة بعد وقوع الأحداث على مقياس الرؤية العميقة للشاعر، لذا هي تكتسب مذاقا خاصا، بتجاوزها محض الحكي المحايد إلى تخليق عوالم أكثر غنى وحيوية ودرامية.

يقول الشاعر في مطلع المقطع الخامس: (على مقعدين متداعيين لمقهى صغير/ يتوسط شارعا يطل على باب جانبي للجامعة/ جلست وصاحبي بعد الرابعة/ نرمي النرد/ فوق رقعة هاجعة/ بعد انتهاء محاضرة يوم الخميس/ حين يجري القطار على شاشة التلفاز في فيلم جميل/ نلقي كل شيء/ نلوي الأعناق نحوه/.. – ص69 ولآخر الجزء).

في البداية لابد من الالتفات إلى استحضار القطار، مرجع اعتمالات الشاعر في هذا الديوان، بوصفه حقيقة ورمزا معا، أما ما سبق القطار فكان سردا قائما على حدث بدا عاديا، طالبان يجلسان في مقهى يطل على باب جانبي للجامعة يلعبان النرد (تحديد مكاني دقيق)، وبطبيعة الحال هناك شخصيات افتراضية ثانوية أنبأ عنها التلفاز المفتوح، وهناك تحديد زمني (بعد انتهاء محاضرة الخميس)، ثم عبور القطار شاشة التلفاز وانقلاب المشهد الذي بدا ساكنا إلى حالة توق واحتشاد.. نحن هنا إزاء مشهد متكامل أكثر انتسابا لسرد السيرة والرواية من انتسابه للشعر، لكن الشاعر احتفظ بالشعرة الدقيقة لديمومة خطابه الشعري بإسقاط بعض أدوات الربط بين الجمل المتتابعة، على هذا النحو يؤسس “عمار علي حسن” خطابه الشعري غير المألوف، لذا فإن قراءة (غبار الطريق) لكي تكون مثمرة، عليها أن تتسلح بهذه النظرة الشمولية في النظر.

يتكئ الشاعر في خطابه الشعري على نسق سردي يجنح إلى المشهدية الممتدة، وبدورها تحتوي الوحدات الصورية الصغرى (الصور الجزئية)، وهو نسق كتابي يجنح بالسرد إلى القص والرواية لطبيعتهما التخييلية الممتدة، هذا في ذاته يشحذ المتلقي نحو مواصلة القراءة حتى انتهاء النص، وبالعودة إلى الشاهد السابق يمكننا بيسر التحقق من نجاعة هذا النسق القائم على المشهدية، فلدينا الحدث والشخصيات والزمن والمكان وعلة الحدث والأشياء والأثر، ناهيك عن دور النسق المشهدي في إسعاف القارئ بسرعة التلقي.

( 4 )

قراءة (غبار الطريق) لا تكتمل، إذن، إلا في إطار تداخل ثالوث سردي من (الشعر/ السيرة/ الرواية)، فالعنوان بما يحمله من دلالات السيرة؛ يحيل إلى الفكرة الجوهر لهذا الديوان وهي عين/ رؤية الشاعر لهموم مجتمعه بين ضدين لا يلتقيان، تماما كقضيبي القطار المتوازيين لا يلتقيان، وهذا يذكرنا مرة أخرى بالثنائيات الضدية التي جلاها الشاعر في نصه الطويل جدا، والرحلة التي قطعها ذهابا وإيابا عبر القطار المتهالك بدت عبثية لا طائل منها، مجرد (غبار)، في إشارة أخرى للخسران الكبير الذي عاشه ومن معه من المسحوقين الذين انحاز إليهم.

يأتي المقطع الأخير في النص/ الديوان متسقا مع فكرة التداخل التي أشرت إليها قبل قليل، ولكن هذه المرة من زاوية مفهومية/ فنية معا، وأعني بها النهاية الحتمية للاختلال الضارب في الفوضى والفساد، وضياع كل شيء: (قطار لا عيون له/ ولا بريق/ معطلة أبواقه التي تعلن عن قدومه/ فلا زعيق/.. / لا سيمافورات تطعن الفضاء/ تحدد الطريق/ لا كبسولات تعانق القضبان/.. / تدوي ساعة الخطر/ فالسرعة فاقت الحدود/ جنونية هي/ والوقت ليل/ على باب المضيق/ السائق لا يسمع سوى صدى صوته/ ولا يرى دخان الحريق – ص115/116). هذا المشهد الكارثي الذي انتهى عليه خطاب الشاعر في الديوان منحه خلاصا من عذاباته، لكنه ترك أثرا غائرا لا يكف عن التحريض، وتلك غاية غايات هذا الديوان المدهش.

بقيت إشارة لابد منها ونحن نغادر هذه القراءة، وهي أن الخطاب الشعري لعمار علي حسن، في أصل نشأته، كان خطابا شعريا خالصا للشعر، فحين نرجع إلى ديوانه الأول تطالعنا الجملة الشعرية المكثفة المكتنزة حمالة الإيحاء، على الرغم من نثريتها، ونجد النص الصاعد في تؤدة محفوفا بالانسجام والاتساق معا، ونجد التخييل المحكم في طوره الجزئي والممتد، انظر قوله في ديوانه الأول (لا أرى جسدي): (ناديت دربي فلبى ثقيلا/ يأكلُ خطاهْ/ وقف أمامي خافض الرأس في أسفٍ/ ويده الضامرة ترتجف/ وعيناه زائغتان كليل نسي النهار – ص23) ، أو قوله: (عيناها قهوتي/ أحتسيها حين ينضح النور من شرفتي/ ويحط فوق مخدعي كضيف ثقيل/ وحين تحاذر شمس الأصيل/ متخفية خلف صبوتي/ وشقوتي/ ..تاركة أشرعة الليل تبحر/ صوب الرحيل.. – ص27).

إن ما هو مؤكد لدي ومن واقع التجربة الإبداعية، أننا نكتب أنفسنا كلا على طريقته، وربما دون أن ندري، نكتبها بكل ما نملك من وعي ونضج وتحول في الرؤى، وما نحتويه من ثقافات ومعارف، و”عمار علي حسن” لم يفعل أكثر من ذلك وهو يكتب (غبار الطريق)، ولكن على طريقته الخاصة، وربما هذا ما جعل تجربته غائرة في نفس قارئه إلى حدود قصوى من الألم.

……….

نقلا عن مجلة “أدب ونقد”