بهاء جاهين

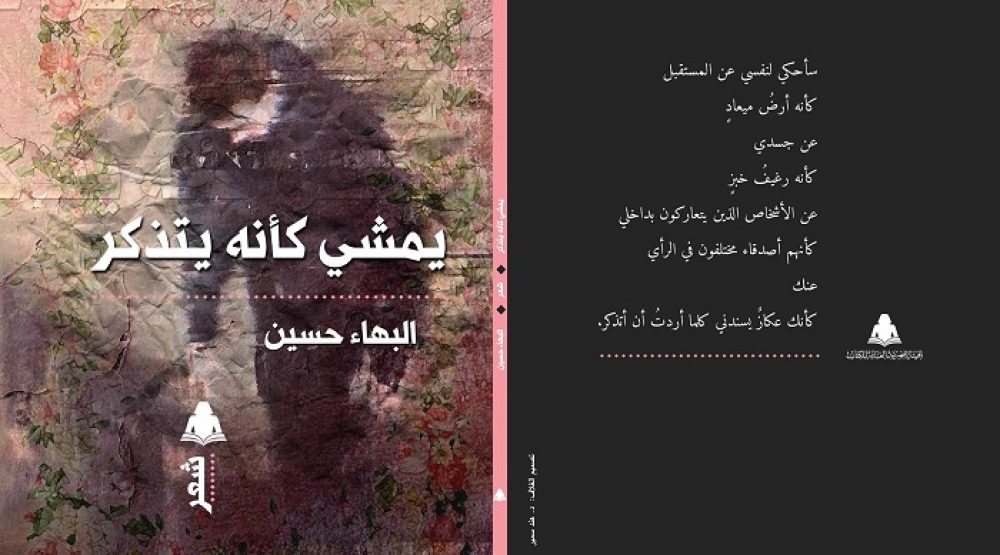

إيقاع المشى يستجلب إيقاعات الشعر، وكثير من الكُتّاب يحبون التمشى لأنه يستحضر الإلهام، ويبدو أن الشاعر والكاتب الصحفى الزميل البهاء حسين واحد من هؤلاء، لأنه فى ديوانه الجديد: «يمشى كأنه يتذكر»، يشير إلى هذا بشكل غير مباشر. ولأن قصائد هذا الديوان، المكتوبة ما بين عامى 2008 و2010، تعبّر عن وجدان شخص ناهز الأربعين وتجاوزها بقليل، فإنه من الطبيعى أن تعكس ــ مجازاً ــ بعض الإعياء من المشي، وبدء تراكم الذكريات فى الروح، وكثير منها ثقيل وموجع. وتصوّر لنا إحدى قصائد الديوان أن الشاعر بدأ ينوء بحمله، ويهفو للراحة ولرفيق يستند إليه. لكنه فى مطلع تلك القصيدة، بعنوان: أسند ذاكرتى بعكازك، وبحكمة إنسان متعب صقلته التجارب، يحذر نفسه من الاستسلام للكسل فى معترك الحياة مهما يبلغ به الإنهاك، فيقول: «لابد من عاهةٍ.. أو عداوة/ كى لا تسرف فى الكسل/ الأعداء ضروريون كالملح / مع الأعداء تكون على أهبة نفسك».. وبحنكة التجربة يضيف: كل ما عليك أن تنتظر أعداءك / لا تجرِ وراءهم بالحجارة / وقتها ستُحوّش خطواتك/ لصديقة تمشى بعكاز.

هكذا يصل البهاء حسين، من هذا المدخل غير المعتاد فى قصيدة حب، حتى وإن كانت قصيدة حب غير عادية، إلى صُلب موضوعه: حبيبان يتساندان فى تعب متبادل من عنت الحياة، فى مونولوج درامى يشكو فيه المتكلم من آلام الظهر، ومن أعراض مفاجئة لشيخوخة قبل الأوان: «ادعكى ظهري/ لم يخطر ببالى أن أمرض بسرعة هكذا/ كانت صحتى جيدة/ قلتُ لن يصيبنى مكروه آخر/ لى عينان ضيقتان وأنفٌ يشهِّر بي/ كأن كل نظرة تسقط على وجهي: صفعة». وفى تجلٍّ آخر لأزمة منتصف العمر، حيث يخيّل للإنسان مهما أنجز أنه لم يحقق شيئاً، يسترجع الشاعر حياته كلها، فى تصوير مجازى لها على أنها لَعِبٌ بغير طائل، لكنه فى ذاته لذيذ. عنوان القصيدة: بلا أهداف.. بلا ذرية، وفيها يشكو الشاعر من أنه «عليك أن تلعب ليربح الآخرون الجائزة». لكنه، كأى مبدع، ينسى أو يتناسى أحياناً عقم لعبة الحياة من حيث الفائدة العملية، ما دام الاندماج فى اللعب أو الإبداع يجلب البهجة ويُكسب الخبرة: «تثرثر مع الأرض حين تلعب/ كأنها أمك/ تنسى الحفر/ تعتاد المطبات التى تغيّر مسار الكرة/ تجعل من ساقك فأساً تحرث بها الشوارع/ ساقك التى تصلبت الآن من الأملاح/ ولم تعد قادرة على إحراز الهدف!». هكذا تمضى القصيدة بين مرارة المحصلة ومتعة اللعب الذاتية؛ عند رجل هو من حيث النضج فى الأوج، لكنّ الرعب من فكرة انقضاء الشباب ووداع الصبا تجعله يرى الحياة وكأنها انتهت: «أوشكت المباراة على الانتهاء/ والمقاعد مازالت خالية/ بلا جمهور سوى ظلك».. ولكن إذا كان اللعب الإبداعى لم يجلب الجاه والمجد، فإن الطفل الأبديّ يذكر نفسه : ” دعك من الحياة والموت يا أخي/ اللعب أقدم منهما/ اللعب يصنع من التراب حذاءً لأقدامك/ يُربِّى كأى أب».. كما أن الإشباع الوجدانى الذى تجلبه لعبة الإبداع هو بديل وتعويض عن كثير من حرمانات الحياة وخيباتها؛ فاللعب: «يساعدك على أن تُصفِّى حساباتك/ حيث تعرق بعدد خصومك/ بعدد المرات التى بعت فيها الحلوي/ دون أن تجرؤ على الأكل منها/ بعدد القبلات التى لم تساعدك ملابسك على الوصول إليها/ بعدد المرات التى بكت فيها أمك من الوحدة».

الديوان يتكون من إحدى عشرة قصيدة من الشعر الدرامي، فيما يشبه المونودراما، حيث يتحدث عبر القصائد شخص أو صوت درامى واحد، هو الشاعر، لكنه يحشد حوله الحياة ممثَّلة فى ذكرياته: بيته، القديم والجديد، جدته، أمه، أخته التى ذهبت، حبيباته، الجارة التى تنشر الغسيل و«يصطاد أعضاءها بصوته»، حيث يدخل بنا البهاء حسين إلى عالم مألوف فى الحياة اليومية ، حين يصوِّر الشرفة وحبال الغسيل والملابس المبلولة، فيقول: «الحبال تحب الملابس الملونة/ تعتقد أنها أطفال، دباديب تلثغ مثلهم/ تحب الحبال أن نمسح عنها التراب/ تنتشى بالماء».. ثم يتحدث عن المرأة التى وهبت نفسها للغسيل، ويذكر الحيل اليومية التى يلجأ إليها جارها لكى تخرج إلى الشرفة، ثم خيْبته ذات يوم لم تخرج فيه إليه، رغم أنه جرّب كل حيله: «جميل أن يصبح الصوت مصيدة؛ كميناً فى الهواء/ إذ تخرج حين تسمعنى أسأل البقّال من الطابق الرابع/ عن أشياء لا يبيعها/ أعددت قائمةً بما لا أريد لأستمر فى السؤال/ دخّنت آلاف السجائر/ كنتُ أنفخ الدخان بقوة فى اتجاهها/ كأننى أُبَخِّر بياضها/../ لكنّ صوتى لم يعد قادراً على استدراجها/ فلمن أدخن؟». فى هذا الجو الحميم، تختلط الشاعرية بالفكاهة، وهو أمر نادر فى الشعر، خاصة شعر الفصحى، لنصل بعدها إلى ذروة سيريالية، حين يخاطب الجار جارته شاكياً لها حاضره المؤلم، مستنجداً بها: «انشرينى../ علّقى حاضرى جنب قميصك الأحمر/ أو دعيه يسقط/ كأنه مشبك». ذلك أن حاضره هش، ينسل بسرعة ويصبح خِرقة. لقد استطاع البهاء حسين فى هذه القصيدة، أن يأتى بشعر أظنه غير مسبوق، جمع فيه بين الأليف اليومى وبين العجائبيّ؛ بين الضحك وبين البكاء؛ فى قصيدة حُب استثنائية، أمرها عجيب بين قصائد الحب.. وكل هذا يتطلب جرأة ومغامرة وجسارة أمام المتلقى، كمن يمشى على الحبل، حبل الشعر لا حبل الغسيل! وفى قصيدة أخرى بعنوان ثقبتنى التجربة، يعود الشاعر إلى نغمة أراها الرئيسية فى هذا الديوان، وهى الشجن الذى تبعثه فى النفس أزمة منتصف العمر، بعد بلوغ الأربعين، فيقول فى مفتتح القصيدة: «صرت أنسى كل شىء بسهولة/ أصبحتُ مثل جسدى بعد الأربعين/ أشبه ما أكون بخرابة/ غير مأهولة حتى بالذكريات».. وينفق البهاء حسين معظم سطور هذه القصيدة محاولاً أن يستنهض ذاكرته، لكنها تأبى أن تعود، وإن عادت تكون قد فقدت بريقها ووهجها القديم: «مررت على تجاربى/ متوقعاً أن تتقد مرة أخرى ما دمتً تذكرتها/ لكننى صرتُ مَوْقِداً بلا جمرات»، أو، بصياغة أخرى لنفس المعنى، يقول: «مررتُ على مؤونتى من الذكريات/ فاكتشفتُ أنها هى الأخرى تقدمت فى السن». ويتساءل الشاعر، مثلنا جميعاً، خاصة من توغل منا بعض الشىء فى مشوار العمر: «هل يُعقل مثلاً أن أنفق نصف يومى/ أبحث عن أشياء فى يدى؟». ويستمر الشاعر عبثاً فى مروره على ذكرياته التى، مثل جسده، أدركها التعب، فيقول ملخصاً الأمر كله: «بعد الأربعين/ ننسى الجسد الذى كان يهز ذيله من السعادة مثل جرو/ الجسد الذى يشبه برج حمام/ سرعان ما يفقد قدرته على الطيران/.. وبقايا الحطب الذى أوقدناه بالأمس/ ولم يعد يذكرنا/ سرعان ما تذروه الرياح “.

لقد كتب البهاء حسين، فى هذا الديوان وفى غيره، قصائد نجح خلالها أن يكون مختلفاً؛ ليس عن الآخرين فقط، بل عن نفسه أيضاً. فهو يسعى لأن يلمس فى كل قصيدة، قدر المستطاع، عِرقاً ما من معادن الأرض والنفس، والشعر الذى يعبر عنهما. فقد أبدع فى هذا العمل، مثلاً، قصيدة عن الرقص، وقصائد أخرى عن الأيدى، وعن البيت وشرفة البيت. فهو دائماً يبحث عن عمود فقرى لقصائده؛ عن موضوع أو صورة أو تجربة حياتية تكون بؤرة لرؤيته فى القصيدة. وأراه قد نجح فى ذلك، وفى الإتيان بلغة تجمع بين البساطة والإدهاش.