وائل النجمي

يُقدم الأديب الراحل (حسين عبد العليم) في روايته «فصول من سيرة التراب والنمل» رؤية أدبية تعمل على تحليل الواقع المصري، وتغوص في أعماق التاريخ الاجتماعي – السياسي، من منظور إنساني – فلسفي، يناقش من خلالها وجهات نظر وزوايا مغايرة للتاريخ الرسمي والسائد، فالرواية تتناول شبكة من العلاقات الإنسانية في نطاق طبقة اجتماعية محددة، نسافر معها في رحلة زمنية تم اختيار أحداثها الكبرى وتواريخها بعناية؛ لتصبح الرواية أشبه بشهادة على الأحداث، لكنها شهادة معجونة بحياة الناس، وبأثر الأحداث على عواطفهم وانفعالاتهم وعلى ما يشعرون به، وتحمل في طياتها القلق والخوف، تتوقف أحيانا عند تفاصيل قد لا يشعر القارئ العادي بأهميتها وأثرها، لكن دور الأدب هو التقاط ما قد يبدو مألوفا وعاديا بالنسبة للناس، ثم يضعه في سياق أدبي يوضح مدى أهميته وخطورته، بمعنى أدق يحقق «التغريب» الذي يتحدث عنه (فيكتور شكلوفسكي)[1]؛ فالمألوف والعادي يتحول في السياقات الجديدة إلى غير مألوف، ويلفت النظر إلى ما كان فيه من أبعاد لا يلتفت إليها الناس، وإلى خطورة ما فيها من معاني أن ننتبه لها جيدا.

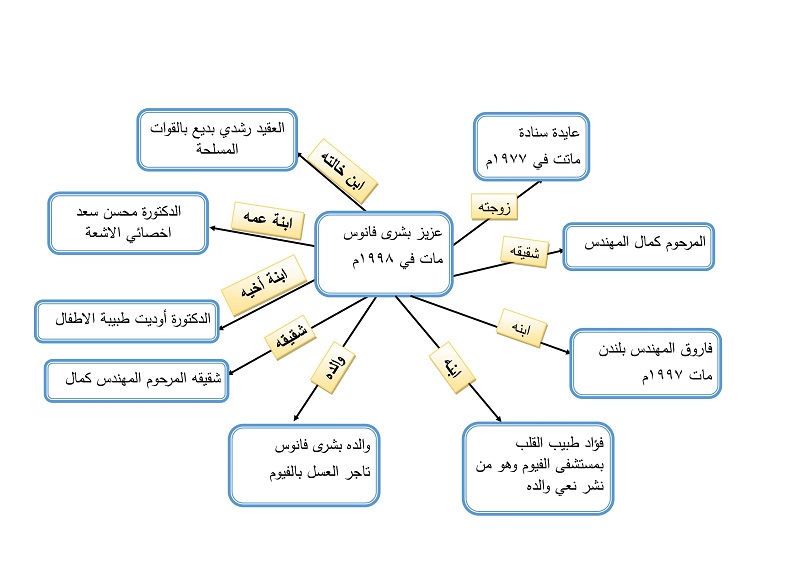

يؤيد ذلك العقدة الفانتازية التي اختارها (حسين عبد العليم) لقصته هنا، فالمشكلة والصراع الأساسي هنا هو كفاح «عزيز» ضد «التراب والنمل»، الأحداث بالنسبة للشخصيات تسير في شكل سلس وبدون مشاكل تقريبا، يمكن القول عن شخصيات الرواية أنهم يعيشون حالة من المثالية الكاملة فيما يمكن أن يعيشه المواطن على أرض مصر، فهم من الطبقة فوق المتوسطة والتي تقارب الطبقة الأرستقراطية، الشخصية الرئيسية «عزيز بشرى فانوس» يعمل طبيبا من أربعينيات القرن الماضي، ولا نعرف الخلفية التي استطاع منها أن يصل لهذا القدر من التعليم في وقت كان فيه التعليم نادرا وشحيحا في مصر، لكنه طبيب ووالده كان تاجر عسل بالفيوم وارتبط بإبنة «سنادة مهاود» أحد أعيان جرجا بسوهاج، وهو قبطي مصري، ويسير في حياته كطبيب ماهر يرغب في الارتباط بزوجة وتكوين أسرة، ومع ثنايا النص نجد أنفسنا أمام شبكة من العلاقات العائلية التي يجب أن نُلم بها جيدا حتى لا تتوه منا، فهذه الشبكة من العلاقات العائلية ومن الصداقات تلعب دورا وظيفيا في مسيرة الحكي وفي توزيع الوظائف

السردية[2]، ويمكن مراجعة صلات القرابة هذه عبر النموذج التالي:

نجد هنا أنا «عزيز» هو الشخصية الأساسية التي تدور من حولها الأحداث، والتي يمكن أن نرتب من خلالها شبكة علاقات القرابة، حتى عندما يحين الدور على كتابة نعي لزوجته «عايدة سنادة مهاود» لن نجد الكثير من الترابطات العائلية مثلما وجدنا عند «عزيز» باستثناء التركيز على أخيها «جورج» الذي كان قد حاول من قبل حرمانها من ميراثها، هنا نكاد نقول أن المنظور[3] الذي يتم استعراضه داخل ثنايا النص هو منظور الدكتور «عزيز»، وربما اعتدنا في الروايات التي تتناول الزوايا التاريخية أن تأخذ جانب الطبقات الأقل تراتبية في المجتمع؛ مثل العمال أو الفلاحين لكي تعرض من خلالها وجهات النظر، لكن اختيار مثل هذه الطبقة، والنظر من خلال الأقباط هي من الزوايا المطروحة بقلة في الرواية المصرية المعاصرة، ومن ثم نوعية المشاكل التي يتم طرحها مختلفة، فهناك مشكلة الميراث، ومشكلة الاختلاف بين طابع «فؤاد» و«فاروق» – ولعلنا نلاحظ تشابه الأسماء مع الملكين اللذين حكما مصر، ونجد أحدهما نصير العمال، بينما الآخر انفتاحي، ومشكلات «عايدة» في تعاطفها مع صديقتها المسلمة «لبنى خليل» ومحاولتها التدخل عند تعرضها للطلاق على يد زوجها «أحمد»، ثم غضب زوجها منها في تخطي الحدود، وهكذا، يتم رسم الشُرفة التي سنجلس فيها لكي ننظر من خلالها لتطور أحداث مصر التاريخية بعناية، ومن هذه الشرفة يبدأ كاتبنا في الإبحار في التاريخ المصري.

كأننا قد جلسنا في آلة الزمن، وهي آلة معدة مسبقا ومضبوطة على مجموعة من التواريخ التي ترتبط بمجموعة من الأحداث، ويبحر بنا الكاتب من خلال شبكة العلاقات العائلية التي ذكرتها مسافرا في الزمن، ذهابا ومجيئا، متوقفا عند الأحداث التي تبدو كأنها أحداث عائلية مهمة، كنعي أو دعوة فرح، أو مرض أو زواج، لكن التواريخ التي يتم انتقائها على خلفية هذه الأحداث في ثنايا الرواية لها أهميتها الخاصة، فبجانب كونها قد تم استخدامها لتقسيم فصول الرواية وإعطاء النص جاذبية وتشويق، إلا أنها تحيل دلاليا واجتماعيا وسياسيا إلى أحداث معينة، فالكاتب يتوقف عند التواريخ التالية: «1998م وهو التاريخ الذي مات فيه عزيز بشرى، ثم 1982م وهو التاريخ الذي تفاقمت فيه ظاهرة النمل والتراب، وهي تتزامن مع بدايات تولي (محمد حسني مبارك) الحكم ، و1977م، وهي التي تتزامن مع انتفاضة الخبز ومع إجراءات التطبيع والانفتاح الاقتصادي، ثم 1940م بداية رغبة عزيز في الزواج، والاشارة لبدايات احتلال فلسطين، وهكذا يمكن للقارئ تخمين الاحداث المرتبطة بالتتابع الزمني التالي: 1975م، 1941م، 1996م، 1992م، 1948م، 1997م، 1945م، ثم العودة إلى تاريخ وفاة «عزيز بشرى فانوس» 1998م، والحكي عن اللحظات الأخيرة قبل وفاته وعن الحزن الشديد الذي يكتنفه وقلقه الشديد عن ابنه «فؤاد»، الذي يخشى عليه أن يتركه في هذا العالم.

النمل والتراب هنا رمزان للواقع السيء الذي أصبح يهيمن على المجتمع المصري، وبعبارات بسيطة تأتي بعفوية شديدة داخل النص يتم حل هذه الرمزية، يقول الراوي: «استقل الدكتور عزيز بالحجرة الصغيرة ومارس حياته فيها ينام على كنبة الأستوديو، أغلق التليفزيون نهائيا لدرجة أنهم لم يشاهدوا السادات أثناء القاء خطابه في الكنيست الإسرائيلي – ولكن قرأوا نص الخطاب في الجرائد وشاهدوا الصور. تحديدا – من أيامها بدأ نظام البيت يختل – بدأ التراب والنمل يهاجمان كل شيء.»[4]، فالرفض الصريح لفكرة السلام مع العدو، وما تبعه من تطبيع معه، أو ما تبع ذلك من تغير في القيم والمعطيات المصرية، هي الظاهرة الأساسية التي تمثل الهاجس المزعج للمؤلف هنا، وهي ما جعلها ظاهرة موجعة لأبطال الرواية الرئيسيين، عزيز وابنيه بعد رحيل والدتهما، ولعلنا نلاحظ أيضا الدلالية الموجودة في اسم الوالدة، «عايدة سنادة مهاود»، فهي السند وهي المطيعة، وهكذا نجد هنا مجموعة من الرموز التي يتم اطلاقها ضمنيا، وتحريكها دون الضغط عليها لكي تأخذ طابعا فلسفيا كبيرا، مع تقديمها بلغة سلسة وبسيطة مصحوبة بمجرد إضاءة صغيرة، مثلا عندما تقول «جازية» الخادمة: «التراب مثل أي حاجة وحشة عاوز اللي يوقف ليه باستمرار وانتوا بقى مش عاوزين.» صـ20

إشارة «جازية» الرمزية إلى التراب وإلى الواقع السيء الذي نعيشه، وعليه فكل شيء سيء نعيشه يحتاج لمن يواجهه، وفي المقابل لا نجد في الواقع فعل مواجهة على الحقيقة، ولا وقوف أمام هذا الواقع الذي أصبح سيئا ورديئا حتى على مستوى الذوق، وهي من النقاط التي ينجح (حسين عبد العليم) في تصويرها، رغم احتياج الأمر لرهافة حس للشعور به، فالمقارنة بين العادات القديمة، والأغاني وكيفية التعبير عن المشاعر والحب، وسلوك «عزيز» مع زوجته، كل تلك أمور تنقلنا لمستوى الشعور بالمشاعر والحس المرهف، حتى نصل للحظة يناضل فيها الدكتور «عزيز» لكي يحافظ على سلامة روحه، وسلامة قيمه التي لا يستطيع أن يعيش بدونها، يقول: «أنا تعبت.. تعبت.. طول عمري أصولي وسليم.. ليه الناس مبقوش سلام.» صـ58

هذا التغير الذي شمل الروح المصرية عقب السبعينيات، والذي يعاني منه الدكتور «عزيز» الذي تربى على الفخامة والذوق والرقي، والذي يوما قابل الملك فاروق في الفيوم، والذي أحب عبد الناصر ثم غضب منه عندما مست بعض قراراته مكتسباته المادية، هذا الخليط المتنوع من الخلق الرفيع في الشخصية تحتاج في رسمها روائيا إلى كاتب ماهر، استطاع أن يقدمها لنا المؤلف بنحو من السلاسة واليسر، وبين الحين والأخر وبدون أن يشعر القارئ أنه يتحاور مع تحليلات عميقة، يقدم رؤيته حول المجتمع، فيقول:

«شيوع كلمة السلام عليكم في التليفونات وارتداء الحجاب والنقاب والفتوى من كل من هب ودب وقراءة القرآن في وسائل المواصلات – هي كلها مظاهر اعتزال للحياة ويأس منها.

يخطئ البعض عندما يرجعون السبب إلى تفشي العادات الخليجية ونشاط الجماعات الإسلامية، لأن الدين كان دائما له وضعية خاصة في مصر، الجماعات وسلوكيات الخليج هي فقط عوامل مساعدة على شيوع تلك المظاهر – الأساس والسبب هو ضياع الحلم على المستوى الفردي والعام، فما بال بإمكانيات التحقيق؟!» صـ74

هكذا يتم تقديم أصعب التحليلات الفلسفية للوقائع المصرية المحيرة بأسلوب سلس وبسيط، وفي اعتقادي فإن عبقرية الرواية هنا في هذا النمط من السهل الممتنع، الرواية ممتعة بيد أنها في الوقت ذاته تدفع كل قارئ للتفاعل معها بحسب خبراته التاريخية، وبحسب معلوماته وبحسب رؤيته للواقع الذي يعيشه وللماضي وكيفية النظر إليه، تدفعه أن يعيد ترتيب الأحداث في ذهنه، وأن يواجه السؤال الموجع: ما المصير الذي ينتظرنا؟ وهنا نستحضر لحظات الحزن والأسى التي صاحبت الدكتور «عزيز» وهو يتم تبليغه بخبر وفاة ابنه «فاروق» فيدخل في نوبة حزن عميقة، ليس على ابنه الذي رحل، وإنما على ابنه الباقي، وفي سلاسة يأتي هذا الحوار الذاتي مع النفس، والذي يمكننا أن نمضي ليلا كاملا ونحن نحتسي القهوة نفكر في معانيه ودلالاته، فيقول:

«كل حاجة حلوة بتخلص.. عايدة مشيت .. وعبد النصر مشي .. ولبنى خليل مشيت .. وفاروق مشي .. وأنا كمان همشي .. يا عيني عليك يا فؤاد يا بني .. هتواجه الأيام دي لوحدك إزاي؟

وهطلت دموع الدكتور عزيز كالمطر ونهنه وارتعش جسده.» صـ72

هذا الحزن العميق على الذي بقى وليس على الذي رحل، يعكس لنا مقدار النظرة لسوء الواقع المعاش، لتدهور القيم والأصول، والحقيقة أن أكبر خطر يمكن أن يهدد المجتمعات أن تفقد قيمها وأصولها، أن يحدث شيء للروح الجمعية التي تكتنف المجتمع فتتغير وتختلف وتصبح مثل الإنسان العليل، وهذه الرواية هي بالأساس مناقشة للروح المصرية عبر الإبحار في شريحة طولية من منظور طبقة اجتماعية محددة، أبدع المؤلف وأجاد في استخدام أدواته الروائية، مقدما سلاسة في الأسلوب نجحت في أن تسحبنا لعمق التفكير والتدبر والتحليل للواقع الذي نحيا فيه، وللتأمل حول الغد وما يجب أن ننتبه له، كل هذا يكسب (حسين عبد العليم) أهميته الإبداعية كروائي، ويكسب روايته «فصول من سيرة النمل والتراب» أهمية وقيمة أدبية إبداعية.

………………

الهوامش

[1] – Victor Shklovsky: Art as Device, (1917), Abbreviated, Taken From The Internet, Date: 13-05-2006,

«http://courses.essex.ac.uk/LT/LT204/D EVICE.HTM»

2- راجع حول الوظائف: فـلاديمير بروب: مورفولوجيا القصة، ترجمة: د.عبد الكريم حسن، و د.سميرة بن عمو، شراع للنشر والتوزيع، دمشق، 1996م، صـ15.

3- أنظر: جيرار جينيت: خطاب الحكاية: بحث في المنهج، ترجمة: محمد معتصم، وعبد الجليل الأزدي، وعمر حلي، ط2، المجلس الأعلي للثقافة، ، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 1997م.، صـ197-200.

4- حسين عبد العليم: فصول من سيرة التراب والنمل، ميريت للنشر و المعلومات، 2003م، القاهرة، صـ18.