مقدمة

في قلب الثورة الدموية التي اندلعت في عام 1917 انتشر الأدب الساخر في روسيا بشكل غريب، وهو أمر ملفت للنظر، فإن كانت الثورة عملا دمويًا عنيفًا في كثير من الأحيان فكيف ولماذا يحدث ذلك؟

في أوائل عام 1922 صدرت المجموعة القصصية الأولى لميخائيل زوشينكو وضجَّ الناس بالضحك ونفد الكتاب من السوق خلال عدة أيام، ثم أخذت دور النشر والمجلات تتسابق على نشر قصص هذا الشاب المدعو ميخائيل زوشينكو حتى جابت شهرته الآفاق، وفي أعوام العشرينيات والثلاثينيات كان من ألمع الأصوات الأدبية في روسيا! وسرعان ما تُرجمت بعض أعماله ونشرت مجلة ”القرص الأحمر” البلجيكية قصته المعنونة ”فكتوريا كازيميروفنا” مترجمة الى اللغة الفرنسية في عام 1923. وكان ذلك أول عمل أدبي (سوفييتي ) يُنشر في الغرب بعد ثورة أكتوبر 1917. ثم تتابعت ترجمة أعماله إلى أهم اللغات الحية في العالم.

ولد ميخائيل زوشينكو في ليننجراد/ بطرسبورج عام 1894، وتوفي 22 يوليو 1958. وهو من عائلة فنية. بعد أن أنهى المدرسة الثانوية التحق للدراسة بكلية الحقوق بجامعة بطرسبورج، لكنه لم يكمل الدراسة بها بعد أن قضى فيها بضع سنوات، وتطوع للذهاب إلى الجبهة، وهناك شارك في الجيش القديم أولا (وصل في الخدمة إلى رتبة ضابط أركان، وقد حصل على عدد من الأوسمة) ثم استمر بعد ذلك في الخدمة في الجيش الأحمر.

تنقل في غضون ثلاثة أعوام بين اثنتي عشرة مدينة وعشر مهن مختلفة. ومنذ عام 1921 بدأ في العمل بالأدب وكان واحدًا من جماعة “الإخوة سيرابيون” وهي جماعة أدبية ظهرت في عام 1921 في بتروجراد أخذت اسمها من أحد أبطال روايات الكاتب الألماني أ. هوفمان، واستهدفت البحث عن أساليب واقعية جديدة مع الأخذ بالتجريب الشكلاني ورفض القوالب وعدم الالتزام بالمذاهب السياسية.

انتخب زوشينكو فى المؤتمر الأول للكتاب السوفييت، الذى عقد عام 1934 عضوًا فى إدارة اتحاد الكتاب السوفييت.

فى عام 1935 نشر زوشينكو مجموعة قصص هجائية بعنوان “الكتاب السماوى”. واعتبر النقد الأدبى السوفييتي الرسمى أن زوشينكو قد خرج فى هذا الكتاب من أطر الهزل والهجاء الإيجابى، الأمر الذى جعل السلطات تفرض الحظر على نشر كتبه فى الاتحاد السوفييتى.

كتب زوشينكو إبان الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) عددًا من المقالات الهجائية الموجهة ضد النازية وزعمائها، بالإضافة إلى بعض السيناريوهات للأفلام الروائية. ولكن أهم ما كتبه في تلك الفترة هو كتابه العظيم: “قبل شروق الشمس” وقد كان موعد نشره غريبًا، فبينما تسابق الكتاب لنشر الروايات الحربية والتغني ببطولات الجندي الروسي نشر زوشينكو هذا الكتاب الذي يحاول فيه البحث عن سبب كآبته واسترجاع حوادث من الطفولة والشباب، بالإضافة إلى الأحلام للتوصل إلى سبب مرض الاكتئاب الذي أصابه، دون جدوى. ويعتقد الخبراء فى علم النفس أن زوشينكو استبق فى هذا الكتاب بعض الاكتشافات فى مجال علم اللاوعى.

صدر في عام 1946 قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفييتى بعنوان “حول مجلتي “زفيزديا” و”ليننجراد”، الذى انهال فيه النقد اللاذع على إبداع زوشينكو وبعض الكتاب السوفييت الآخرين، الأمر الذى أدى إلى حرمان زوشينكو من العضوية فى اتحاد الكتاب السوفييت، وفرض الحظر على نشر مؤلفاته. واضطر الكاتب إلى الانتقال إلى إبداع الترجمة، حيث ترجم بعض القصص للكاتب الفنلندى المعروف مايو لاسيلا.

وبعد موت ستالين استعاد زوشينكو عضوية اتحاد الكتاب. ولكنه حُرِم من تقاضى المعاش التقاعدي بعد بلوغه سن التقاعد. وتمكن زوشينكو عام 1957 من إصدار مختارات من قصصه، لكن صحته تدهورت سريعًا، وقضى آخر سنوات حياته فى منزله الصيفى بمدينة سيستروريتسك حيث كان يواجه أزمة نفسية صعبة. توفى زوشينكو فى 22 يوليو عام 1958 نتيجة إصابته بالسكتة القلبية. ودفن فى مقبرة بلدة سيستروريتسك بضواحى مدينة ليننجراد (بطرسبورج حاليًا).

كنا قد بدأنا بالتساؤل عن سبب انتشار الأدب الساخر في الفترة التي تلت الثورة الروسية، وقد كانت ثورة شديدة الدموية اندلعت مع بدايتها حرب أهلية عنيفة بين الشيوعيين والحرس الأبيض. وقد جرت فظائع وأهوال كثيرة بين الجانبين، بالإضافة إلى اشتراك روسيا في الحرب العالمية الأولى ثم انسحابها.

الأكثر غرابة من ذلك أن نعرف أن زوشينكو كان مصابًا بالاكتئاب في أغلب الوقت، وقد حاول أن يتداوى من مرضه بلا فائدة، فكيف يمكن لكاتب مكتئب أن يجعل القارئ يضج من فرط الضحك؟

هذه المتناقضات العجيبة ترتبط طوال الوقت بتاريخ الأدب الروسي، وللسخرية في الأدب الروسي أصول وآباء وأعلام بداية من جوجول العظيم وحتى زمن زوشينكو وبولجاكوف. وكمحاولة للإجابة عن هذه الألغاز سنلقي النظر على الضحك بوصفه وسيلة للتحرر الاجتماعي.

مع وصول البلاشفة إلى كرسي الحكم بدأ فرض نموذج اليوتوبيا الشيوعية بالقوة، وبدأ تدريجيًا اضطهاد عنيف لأصحاب الفكر الحر، وقد قُتل كثير من الأدباء والمفكرين ونُفي الكثيرون، ولا عجب أن هاجرت مجموعة ضخمة من الكتاب والمثقفين في عدة موجات، طالت حتى مكسيم جوركي نفسه الذي كان شيوعيًا مخلصًا، لكنه لم يكن مخلصًا كفاية بالنسبة للشيوعيين والأيديولوجيين المتعصبين.

في ظل هذه الأجواء الكابوسية التي تُبشر بلون أدبي واحد مُمثَّل في الواقعية الاشتراكية، وبنموذج علمي مادي واحد، وفي تبني الدولة وفرضها لأنواع بعينها دون غيرها من الفنون والعلوم والأفكار، قد يُعتبر الضحك وسيلة من وسائل المقاومة!

حاولت السلطة فرض اليوتوبيا الشيوعية بكل أنواع الطرق، وقد تبنت نموذجًا سلوكيًا محددًا لدى المواطن الشيوعي الصالح، وهو أول ما انهال عليه الشاب زوشينكو بالسخرية، وخلف الضحك تكمن المرارة والاكتئاب، ورغم ذلك قامت عبقرية زوشينكو بإخراج منتج أصيل في النهاية يثير الضحك والتفكر والتساؤل. لم يقدم زوشينكو مجرد اسكتشات هزلية، بل جدَّد في الشكل والمضمون.

في البداية كان زوشينكو يعي التغيرات الضخمة التي قد حدثت في أذواق القراء. قبل اندلاع الثورة البلشفية وتبني الشيوعيين لبرامج تثقيفية واسعة لم تكن حركة القراءة في روسيا مرتبطة سوى بفئات محدودة، وكان الأدب الكلاسيكي الخاص بالعصر الذهبي يناسبها تمامًا من حيث طبيعة الموضوعات الوجودية والأسئلة الدينية والروحية التي ميَّزت الأدب الروسي في ذلك الوقت، والانشغال الكامل بالإجابة عن سؤال: “ما العمل؟”. بعد سيطرة البلاشفة اتسعت رقعة القراءة بشكل ملحوظ، وحاولت السلطة تقديم أدب مؤدلج بسيط يمكن للقارئ البسيط أن يستوعبه بسهولة، وهو منتج لا يمكننا أن نطلق عليه أدبًا في الحقيقة، فهو وصفة أيديولوجية خبيثة فقيرة المضمون.

أدرك زوشينكو ذلك بوضوح فحاول تقديم منتج أدبي جديد يتميز بالبساطة المتناهية في اللغة والأفكار، ورغم ذلك يحمل عمقًا شديدًا. كانت محاولته تشبه محاولة تولستوي التي قام بها في أيامه الأخيرة بشكل ما، حينما حاول أن يقدم أدبًا يمكن للفلاحين أن يقرأوه فقد كان مدركًا هو الآخر لحرمان طبقات هائلة من القراءة، وعدم تعاطيها مع المنتج الأدبي الموجود، لكن تولستوي كان منشغلا بالأسئلة الدينية والروحية، ومواجهة السلطة القيصرية بالعصيان السلمي، أما زوشينكو فقد كان في أجواء مختلفة تمامًا، وحاول وصف المجتمع من حوله بطريقة بسيطة وعميقة في الآن ذاته.

تحدث زوشينكو عن الشقق المشتركة، وهي الظاهرة الأهم في وقته حيث انتزعت السلطة السوفييتية الملكية من فئات واسعة من الشعب، وأعادت توزيعها، فظهرت الشقق المشتركة حيث تقطن كل أسرة في غرفة ما داخل الشقة، ويكون للشقة إدارة ذاتية، وللبناية أيضًا إدارة تدير شئونها.

وجد الشعب الروسي نفسه في وضع يمر به للمرة الأولى، ففي شقة واحدة تجتمع مختلف الطبقات والقطاعات الروسية المختلفة، ويصبح المطبخ هو المكان الذي يتبادل فيه الأحاديث مواطنون من كافة الاتجاهات والأعمار والوظائف حيث فُرض عليهم أن يعيشوا مع بعضهم البعض، ولم يكن هذا يخلو من المفارقات والمواقف المضحكة بالطبع.

قدَّم زوشينكو في قصصه بانوراما شاملة للمجتمع الروسي في تلك الفترة. تحدث عن الشقق المشتركة وعن الحمامات العامة وعن الشوارع ووسائل المواصلات وعن الكهرباء والفقر والجرائم وأزمة الإسكان والمستشفيات والنظام الطبي… إلخ.

وكان أن أصابت محاولة التقليص بين القارئ العادي والنخبوي نجاحًا هائلا.

جاء في مقال له بعنوان “عن نفسي ، وعن النقد ، وعن عملي” : “ثمَّ رأي يقول إن المطلوب اليوم هو تولستوي الأحمر ، الذي تُروِّج له بعض دور النشر غير الحذرة، ولكن الوسط الذي يعيش فيه الكاتب الآن – يتطلب بالطبع ليس تولستوي الأحمر . المطلوب اليوم شكل أدبي جديد صغير، ارتبط في السابق بتقاليد أدبية سيئة”

كان الرقباء والنقاد البلاشفة، يقيّمون النص الأدبي من حيث الأهمية الاجتماعية – السياسية، حسب المنظور البلشفي، وليس حسب قيمته الفنية والجمالية. وكان غياب أيديولوجية واضحة لدى زوشينكو قد أتاح لهؤلاء مبررًا لتخوينه ووضعه في خانة أعداء الثورة والبناء الاشتراكي.

هناك بين المؤرخين من أرجع كآبة زوشينكو الى حرمانه من العطف والحنان بعد وفاة والده وهو ما يزال صبيا يافعًا، وحياة الفقر التي عاشها مع والدته، وهناك من يرى أن سبب كآبته هو تسممه بالغاز السام حين تعرضت الوحدة العسكرية التي كان يقودها الى هجوم ألماني بالغاز السام خلال إحدى المعارك بالحرب العالمية الأولى. تصرف زوشينكو خلال هذا الهجوم يدل على حرصه على سلامة جنود وحدته أكثر من اهتمامه بسلامته الشخصية؛ حيث نبَّه الضابط الشاب جنوده بضرورة ارتداء الواقيات في حين أنه نسي نفسه، وترك الغاز السام أثرًا بالغًا على صحته، وأعفي على أثرها من الخدمة العسكرية في الجيش القيصري. ولكن الغالب أن كآبته قد نجمت عن بؤس الواقع السوفييتي الذي لا مكان فيه لمثقف يفكر، ولا لكاتب يكشف عن زيف البروباجاندا السوفييتية عن الحياة السعيدة في دولة العمال والفلاحين. جاهد زوشينكو للتغلب على كآبته وكتب : “حاولت تغيير المدن والمهن. أردت الهروب من هذا الكرب الرهيب. شعرت أنه سوف يدمر حياتي”.

في 5 مايو 1954 تم دعوة زوشينكو والشاعرة آنّا أخماتوفا إلى لقاء مع عدد من الطلبة الإنجليز في مقر فرع اتحاد الكتاب في ليننجراد . سأله أحد الطلبة عن رأيه في الاتهامات الموجهة إليه، وإلى الشاعرة ” آنّا أخماتوفا ” في قرار الحزب لعام 1946، فأبدى زوشينكو عدم موافقته على الاتهامات الموجهة إليه، وأجابت آنا أخماتوفا أنها تؤيد هذا القرار ، وكانت مضطرة إلى ذلك لأن ابنها الوحيد كان معتقلاً في سيبيريا.

وبدأت مرحلة جديدة من اضطهاد زوشينكو وتضييق الخناق عليه ، ففي 28 مايو 1954 نشرت صحيفة “ليننجراد سكايا برافدا” تقريرا عن اجتماع عقده فرع الحزب في ليننجراد جرى فيه توجيه نقد لاذع إلى زوشينكو لمعارضته العلنية لقرار حزبي . وفي 15 يونيو عقد في مقر اتحاد الكتاب اجتماع لمحاسبة زوشينكو ، وطلبوا منه الإعلان عن ندمه على ما صرَّح به للطلبة الإنجليز، وطلب العفو من الحزب واتحاد الكتاب، ولكن الكاتب المعتز بنفسه وكرامته ألقى كلمة دافع فيها عن نفسه وفند الاتهامات الموجهة إليه بشجاعة، وقال إنه على استعداد لتحمل عواقب اعتراضه على ما جاء من وصف مهين لشخصه وأعماله في قرار الحزب لعام 1946. كان لكلمته تأثير بالغ في نفوس معظم الحضور ما عدا قادة اتحاد الكتاب الذين تربعوا على منصة إدارة الجلسة – المحاكمة. كان من الواضح أن زوشينكو قلب الطاولة على من أرادوا إذلاله، وأن معظم الحضور يتعاطف معه. وهنا قطع رئيس الجلسة “قسطنطين سيمونوف” الصمت وقال: “يبدو أن زوشينكو يستدر العطف” ولم يحقق الاجتماع الغرض الذي انعقد من أجله. وكان نتيجة ذلك أن اشتدت الحملة الصحفية الرسمية ضد زوشينكو ومنعه من النشر وحرمانه من راتبه التقاعدي. ولم تقتصر الحملة الجديدة على الصحف والمجلات بل ساهمت فيها أيضا الإذاعة السوفييتية. تمكن زوشينكو بصعوبة من نشر كتاب واحد يضم مختارات من أعماله في ديسمبر 1957.

قضى زوشينكو السنوات الأخيرة من حياته مريضًا ومحطمًا نفسيا وفي فقر مدقع بعد حرمانه من راتبه التقاعدي، وبطاقته التموينية، وكان معظم أصدقائه القدامى يخشون من زيارته مخافة الشبهة، ولولا صديقه الوفي كورني تشوكوفسكي لمات جوعًا. ونظرا لمنع كتاباته اضطر إلى ترجمة روايات أجنبية عديدة على أمل الحصول على ما يسد رمقه، ولكن دور النشر اشترطت عليه أن لا يذكر اسمه كمترجم على أغلفة تلك الروايات . واضطر إلى ممارسة مهنة صنع الأحذية التي تعلمها في شبابه . وعندما توفى في تموز 1958 رفضت السلطات في ليننجراد دفنه في مقبرة الكتّاب، فتم دفنه في مقبرة الضاحية التي سكنها في سنواته الأخيرة.

لقد قاوم زوشينكو بكل ما لديه من قوة، ولأنه كاتب حقيقي كان يحمل كل حزن الأمة الروسية على كتفيه. لقد ظل يبحث عن سبب لكآبته دون جدوى، وقاوم بالسخرية المريرة والضحك ذلك الواقع الديستوبي التي حاولت السلطة السوفييتية تقديمه على أنه يوتوبيا ساحرة خلابة. وفي قلب سطوره البسيطة نرى عبقرية فذة، فتنتهي قصته “الفقر” التي لم يتحمل فيها أبطاله مزايا الكهرباء في الشقة حيث اطلعوا على مدى بؤس عيشهم والفاقة التي تحيط بهم: ” آاه أيها الأشقاء… النور أمر جيد، ولكن الحياة تحت ضوئه ليست كذلك”. يقينًا لم تكن السلطة السوفييتية في نظر زوشينكو ضوءًا حقيقيًا. لقد ظلت الأوضاع بائسة، وقد اقترنت بمزيد من التعنت والديكتاتورية والقمع، وحرب رهيبة ضد الإنسان الحر الكريم. لا يمكننا أن نخرج من أسر عبقريته حينما يقدم المستشفيات بأسلوب ساخر مرير في قصته: “قصة مرض” ولا يمكننا إلا أن نضج بالضحك حينما نقرأ الأزمة – الكلب المدرب – الزجاجة – الراحة الصيفية… إلخ.

لم يُترجم أي كتاب لزوشينكو إلى العربية، واقتصر الأمر على ترجمة بعض القصص القصيرة القليلة جدًا في بعض المجلات أو المواقع، لذا حاولنا أن نجمع بين دفتي هذا الكتاب مجموعة من قصص زوشينكو القصيرة والطويلة من مختلف الأعوام لتقديم صورة شاملة عن أدبه وقصصه. اخترنا القصص بحرية، وتركناها دون ترتيب زمني حتى يكوِّن القارئ وجهة نظره بحرية في مختلف إبداع زوشينكو. تضم هذه المجموعة أشهر وأفضل القصص التي خطها زوشينكو، وهي في أغلبها قصص قصيرة عدا ثلاث قصص طويلة كان زوشينكو قد نشرها ضمن كتاب: “قصص عاطفية” حاول فيها تقديم لون جديد من القصص العاطفية الهزلية التي تضج بالسخرية والضحك من المجتمع الروسي، وكذلك من المدارس الأدبية التي انتشرت في ذلك الوقت كالشكلانية الروسية. ولم نجعل القصص الثلاث الطويلة في موقع واحد في كتاب حتى نحافظ على إيقاع المجموعة وحيويتها وتنوعها بين القصص القصيرة والطويلة.

بقي أن أشير إلى استقائي بعض المعلومات عن زوشينكو في هذه المقدمة من بعض المقالات التي قدمها عنه: د. أنور إبراهيم، وأشرف عبد الحميد ودودت هوشيار، فلهم الشكر جميعًا على ما قدموه من معلومات.

وأدعو الله أن أكون قد وفقت في ترجمة هذا العبقري الروسي وتقديمه بصورة لائقة إلى القارئ العربي، وأنوي أن أكمل ترجمة أهم أعماله في المرحلة القادمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفقر

تُرى يا أشقائي، ما أكثر الكلمات حداثة الآن؟

قطعًا ما من كلمة أكثر حداثة الآن من كلمة: “الكهرباء”.

من المهم جدًا -بلا جدال- أن تستنير روسيا السوفيتية بالكهرباء، ولكن هناك جوانب أخرى بالموضوع لا تحمل أهمية كبيرة. أنا لا أقول أيها الرفاق إنه يكلفنا ثمنًا كبيرًا… لا… إننا لا ندفع مالا كثيرًا مقابل الكهرباء. ليس هذا ما أقوله.

ولكن الأمر عن الآتي:

عشت أيها الرفاق في منزل ضخم. كان المنزل بأكمله مضاءً بالكيروسين. لدى البعض مصباح زيتي، ولدى آخرين مصباح كهربائي، والبعض ليس لديه شيء على الإطلاق، يضيئون منازلهم بشمعة… إنهم الأكثر فقرًا!

ثم بدأوا في توصيل الكهرباء…

بدأوا أولا في إنارة مقر مدير المنزل، ثم أخذوا يوصلون الكهرباء هنا وهناك. إنه رجل هادئ، لا يظهر ما يفكر فيه. لكنه بدأ يتصرف بغرابة، ويسير واضعًا يده في أنفه مستغرقًا في التفكير.

وها هي عزيزتنا ربة المنزل يليزافيتا إيجناتيفنا بروخوروفا تأتي ذات يوم باقتراح أن نضيء الشقة . تقول:

– الجميع يوصلون الكهرباء، حتى مدير المنزل نفسه قد فعل ذلك.

حسنًا… فلنفعل ذلك.

ووصَّلنا الكهرباء، وأضيء المكان… ولكن يا إلهي! المكان متعفن وقذر.

في السابق كان المرء يغادر صباحًا إلى العمل، ويعود بالمساء، ويشرب الشاي وينام. ولم يكن المرء يرى شيئًا عندما كنا نستخدم الكيروسين، أما الآن فقد أضيء المكان وأصبحنا نرى.؟. أصبحنا نرى حذاء أحدهم المهترئ في أحد الأركان، وفي ركن آخر نرى ورق الحائط الممزق، وبق الفراش يسرح في مكان آخر هاربًا من الضوء، وخرقة غير واضحة المعالم تخص أحدهم، وبإمكانك أن ترى بصقة هنا، وعقب سيجارة هناك، وبرغوث يتراقص.

يا إلهي على ما يفعله النور! إنه يجعلك تود أن تبكي وأنت تنظر إلى هذا المنظر الحزين أمامك.

على سبيل المثال، تلك الأريكة الصغيرة التي لدينا في شقتنا. كنت أعتقد أنها أريكة جيدة. كنت أجلس عليها كثيرًا في الأمسيات. أما الآن فقد أضاءت الكهرباء المكان… يا إلهي على النور! آاه… يا لها من أريكة! إنها مهترئة تمامًا… ممزقة تمامًا… خرجت منها كل بطانتها تقريبًا. لا يمكنني أن أجلس على هذه الأريكة… روحي تنفر منها.

لكني أفكر في نفسي وأقول: “لكني لست غنيًا”. كل ما تنظره عيني مقززًا… لم يعد بإمكاني العمل جيدًا.

وبإمكاني أن أرى أيضًا صاحبة ربة المنزل يليزافيتا إجناتيفنا تبدو حزينة، وتذهب إلى المطبخ وتحاول أن تلهي نفسها بالتنظيف والترتيب. أسألها:

-لماذا تتسكعين في المكان؟

لكنها تلوِّح فقط بيدها وتقول:

-لم أكن أدري يا عزيزي أني أعيش في فقر مدقع كهذا.

نظرت إلى ربة المنزل وأخذت أفكر… الأمر قذر ومذرٍ فعلا. ولا يمكنك ألا تنظر إليه تحت هذا الضوء الساطع.

أصبحت أعود إلى المنزل في مزاج متكدر.

أصل إلى المنزل وأضيء النور، وأنظر إلى المصباح بإعجاب، وأهرع للفراش على الفور.

بعد أن فكرت مليًا وحصلت على مرتبي، اشتريت مبيضًا وبدأت العمل. مزَّقت ورق الحائط، وقتلت البق وأزلت العناكب وأصلحت الأريكة وطليت المكان وزينته. الآن تسعد الروح وتطرب.

ومع أن النتيجة كانت جيدة إلا أنها لم تكن جيدة كفاية… لقد بددت المال عبثًا يا أشقائي، فقد قطعت صاحبة الأملاك الأسلاك الكهربائية. قالت لي:

– الأمر سيئ جدًا… إني فقيرة على أن أحيا في الضوء. لقد بيَّن لي فقري المدقع

حاولت أن أقنعها، ولكن عبثًا كان هذا.

– إني لا أريد أن أنير المكان… لا أريد أن أعيش في النور. ليس لديَّ المال لأصلح أشيائي.

وهل من السهل أن أترك المكان وأنتقل إلى آخر إن كنت قد أنفقت كثيرًا من المال على الإصلاحات؟ لذا فقد استسلمت للأمر.

آاه أيها الأشقاء… النور أمر جيد، ولكن الحياة تحت ضوئه ليست كذلك.

1925

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قصة مرض

بصراحة… أفضل أن أظل مريضًا بالمنزل.

بالطبع قد يكون المستشفى أكثر إضاءة وأكثر تحضرًا، وقد يكون الطعام هناك أفضل ويخضع لعناية أكثر، ولكن كما يقولون: لا مكان مثل البيت أبدًا.

أخذوني إلى المستشفى لإصابتي بالتيفوس. ظنت إدارة المنزل أن هذا سوف يعالج آلامي غير المحتملة. لكنهم لم يحققوا هذا الهدف، فقد أرسلوني إلى مستشفى من نوع خاص جدًا، حيث لم يكن كل شيء يسير على هواي.

يصلون بالمريض هناك ويسجلون وصوله في سجل المستشفى، ثم يقرأ المريض فجأة على الحائط: “تسليم الجثامين من الثالثة وحتى الرابعة”.

لم أكن أعرف شيئًا عن المرضى الآخرين لكن قدماي أخذتا ترتعشان عندما قرأت هذا الإعلان. الأمر الرئيسي أن درجة حرارتي كانت مرتفعة، وقد تكون حياتي بشكل عام مازالت تومض بصعوبة بالغة داخل جسدي، ثم أقرأ فجأة هذه الكلمات!

قلت للرجل الذي سجَّل دخولي:

ــ لمَ تعلقون أيها الرفيق المسعف هذه الكلمات الخشنة؟ لن ينفع المريض أن يقرأ مثل هذه الكلمات.

عند سماعه هذا تعجب المسعف، أو ذلك الـ… ماذا تدعونه بالضبط؟ وقال لي:

-غريبة! مريض يسير بصعوبة، وينفث البخار تقريبًا من فمه من فرط الحرارة، ومع ذلك مازال ينتقد كل شيء. إن شُفيت – وهو أمر مستبعد إلى حد كبير – فانتقد كما تشاء، وإلا سلمنا جثمانك فعلا بين الثالثة والرابعة كما هو مكتوب، وحينها ستتأكد من ذلك.

أردت أن أتشاجر مع هذا الرجل، ولكن نظرًا لارتفاع درجة حرارتي التي وصلت إلى 39.8 فلم أفعل ذلك. قلت له فقط:

– انتظر حتى أُشفى يا سماعة الطبيب أنت، وحينها سيتوجب عليك أن تبرر وقاحتك هذه. أيمكن أن يسمع مريض مثل هذه الكلمات؟ إن هذا يفت في عضده كاملا.

تعجب المسعف من أن مريضًا متعبًا يتحدث معه بهذه الحرية ويجادله بهذه الطريقة، فأنهى الحوار على الفور، وظهرت حينها إحدى الممرضات وقالت:

– تعال أيها المريض لننظفك.

لكنني تضايقت أيضًا من هذه الكلمات.

– الأفضل ألا تقولي هذا؛ بل تعال إلى دورة المياه. هكذا تكون الكلمة أجمل وترفع من معنويات المريض. لست جوادًا حتى تنظفوه.

قالت الممرضة:

– ألا يكفي إنه مريض! بل إنه أيضًا يدلي بكافة الملاحظات حول أدق التفاصيل. من المؤكد أنك لن تُشفى طالما تدس أنفك في كل شيء.

ثم اصطحبتني إلى دورة المياه وطلبت مني أن أخلع ثيابي.

بدأت في خلع ثيابي، وفجأة رأيت فوق محبس المياه رأسًا ما تبرز من الحائط؛ رأيت فجأة كما لو أن إحدى العجائز تجلس في حوض الاستحمام، لابد وأنها قطعًا من المرضى. قلت للممرضة:

– إلى أين تذهبون بي أيها الكلاب؟ إلى حمام السيدات؟ هناك امرأة تستحم هناك.

قالت الممرضة:

– نعم.. هناك فعلا إحدى العجائز المرضى تجلس هناك. لا تُلق إليها بالا. درجة حرارتها مرتفعة، وهي لا تتفاعل مع شيء مطلقًا. يمكنك أن تخلع ثيابك دون أدنى قلق، وفي أثناء هذا سنخرج هذه العجوز وننعشك ببعض المياه.

قلت:

– العجوز لا تتفاعل، لكني أنا الذي يمكنه أن يتفاعل! بالتأكيد لن أشعر بالراحة عندما يكون لديكم شخص ما يسبح في حوض الاستحمام هناك.

وحينها ظهر المسعف فجأة مجددًا وقال:

– إنها المرة الأولى في حياتي التي أرى فيها مريضًا يصعب إرضاؤه بهذا الشكل! يقول على هذا (وقحًا) وعلى ذاك (سيئًا). عجوز أوشكت على الموت تستحم، فيشتكي، وربما تكون درجة حراراتها قد وصلت إلى أربعين، وهي لا تبالي بشيء، وترى كل شيء كما لو أنه يتساقط من منخل. على أية حال لن تجعلها رؤيتك تعيش في العالم خمس دقائق إضافية. لا… إني أفضل أن يأتي إلينا المرضى غير واعين بشيء. على الأقل لن يعترضوا على شيء، وسيرضون بكل شيء، ولن ينخرطوا معنا في أية مناقشات علمية.

وحينها تعالى صوت العجوز التي تستحم:

– حاذروا! سأخرج من المياه، وسينكشف أمامكم كل شيء.

وحينها انشغلوا مع العجوز وطلبوا مني أن أخلع ثيابي.

وبينما انخرطت في خلع ثيابي ملأوا حوض الاستحمام بالمياه الساخنة وطلبوا مني أن أجلس داخله.

ولأنهم عرفوا طبيعة شخصيتي فلم يجادلوني في شيء، وحاولوا أن يوافقوني على كل شيء. وبعد الاستحمام منحوني ثيابًا داخلية كبيرة جدًا لا تناسب حجمي على الإطلاق. قلت في نفسي إنهم لابد وقد أتوا بهذه الثياب التي لا تناسب حجمي عن عمد بدافع من خبثهم، لكني اكتشفت بعد ذلك أن هذه ظاهرة طبيعية في المكان. لديهم مرضى صغار الحجم يرتدون قمصانًا واسعة كما لو أنها القاعدة، بينما يرتدي المرضى كبار الحجم قمصانًا ضيقة.

بل ويبدو أن الثياب التي منحوني إياها أفضل من غيري، فعلامة المستشفى على القميص موجودة على الكم فقط، لذا فهي لا تفسد منظره، بينما عند الآخرين موجودة على كامل الظهر، والبعض لديهم العلامة على الصدر، وهذا أمر يهدر الكرامة الإنسانية.

ولكن في أثناء هذا كانت درجة حرارتي تواصل الارتفاع، لذا لم أعد أتجادل حول مثل هذه الأمور.

وضعوني في عنبر غير كبير الحجم، حيث يوجد فيه ما يقرب من ثلاثين مريض من مختلف الأنواع. البعض منهم كان في حالة خطرة، والبعض – على النقيض من ذلك – بدأ في التعافي، والبعض كان يُصفِّر، وآخرون يلعبون الشطرنج. كان ثلاثة منهم يتسكعون في العنبر ويقرأون بصوت عال ما هو مكتوب على الحوائط فوق رءوس المرضى. قلت للممرضة:

– قد يكونون قد أرسلوا بي إلى مستشفى مجانين، فإن كان الأمر كذلك فأخبريني. إني أذهب للمستشفيات في كل عام ولم أر شيئًا مماثلا لهذا. الهدوء والنظام في كل مكان، بينما المكان عندكم يشبه السوق.

قالت:

– ربما تود أن تطلب أن يضعوك في عنبر خاص، ويعينوا عليه الحرس حتى تطارد الذباب والبراغيث بحرية؟!

صرخت فيها طالبًا أن يأتوني بكبير الأطباء، ولكن بدلا منه ظهر ذلك المسعف فجأة مرة أخرى. كنت أشعر بالضعف الشديد، وعندما رأيته فقدت وعيي تمامًا.

لم أعد إلى وعيي إلا بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أيام على ما أعتقد. قالت الممرضة لي:

– لديك جسد صلب. لقد نجوت من كل شيء. حتى أننا وضعناك بجانب نافذة مفتوحة دون قصد، ومع ذلك بدأت صحتك في التحسن على نحو غير متوقع. أما الآن، فإن لم تلتقط عدوى من زملائك من المرضى فيمكن حقًا أن نهنئك بشفائك كاملا.

ومع ذلك لم يستسلم جسدي ثانية لأي مرض. الشيء الوحيد الذي أصابني قبل أن أغادر كان مرضًا طفوليًا؛ أصبت بالسعال.

قالت الممرضة:

– لابد وأنك التقطت العدوى من الجناح الأيمن. لدينا هناك قسم الأطفال. ولابد أنك تناولت الطعام بدون حذر بنفس الأدوات التي يستخدمها طفل مريض بالسعال، ولهذا أصابك المرض.

حسنًا… سريعًا ما تولى جسدي المقاومة، وعادت إليه الصحة مرة أخرى، ولكن عندما حان الوقت لإطلاق سراحي من المستشفى جاءتني المشاكل من كل صوب… مرضت ثانية، ولكن تلك المرة كان مرضًا عصبيًا. من جراء الضغط العصبي انتشرت على جسدي بقعًا كثيرة تشبه الطفح الجلدي. قال الطبيب:

– توقف عن الانفعال العصبي، وستُشفى بمرور الوقت.

ببساطة كنت أشعر بالانفعال لأنهم لم يطلقوا سراحي. إما أنهم نسوا، أو أن شيئًا ما حدث لا أعرفه، أو لأن أحدهم لم يأت بعد، ومن المستحيل معرفة الحقيقة. أخيرًا بدأت زوجات المرضى في التحرك، وتحطمت أنوف كافة العاملين بالمستشفى. قال المسعف:

– كنا مشغولين جدًا حتى أن الوقت لم يُتح لنا لإطلاق سراح أي مريض. الأهم من ذلك أننا لم نتأخر أكثر من ثمانية أيام، بينما تثيرون كل هذه الضجة! لدينا بعض المرضى الذين تعافوا منذ ثلاثة أسابيع ولم يُطلق سراحهم، ومع ذلك فقد صبروا.

لكنهم أطلقوا سراحي سريعًا، وعدت إلى منزلي. قالت زوجتي:

– أتعرف يا بيتيا… منذ أسبوع ظننا أنك رحلت إلى العالم الآخر، فقد جاءنا إخطار من المستشفى يقول: “بمجرد أن يصلك الإخطار يمكنك أن تأتي لاستلام جثمان زوجك”.

هرعت زوجتي إلى المستشفى، لكنهم اعتذروا لها هناك على هذا الخطأ الذي قامت به إدارة السجلات. لقد مات شخص آخر ظنوا أنه أنا. ومع أني حتى وقتنا هذا في تمام الصحة إلا أن بعض البقع الجلدية تظهر على سطح جلدي من جراء الانفعال العصبي. بشكل عام أشعر بالضيق الشديد من هذه الحادثة، وأشعر دومًا أني أريد أن أهرع للمستشفى حتى أتشاجر مع أحدهم هناك، لكني أتذكر وقتها ما يحدث هناك، ولا أذهب كما تعرفون.

أمكث في البيت الآن عندما أشعر بالمرض.

1936

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

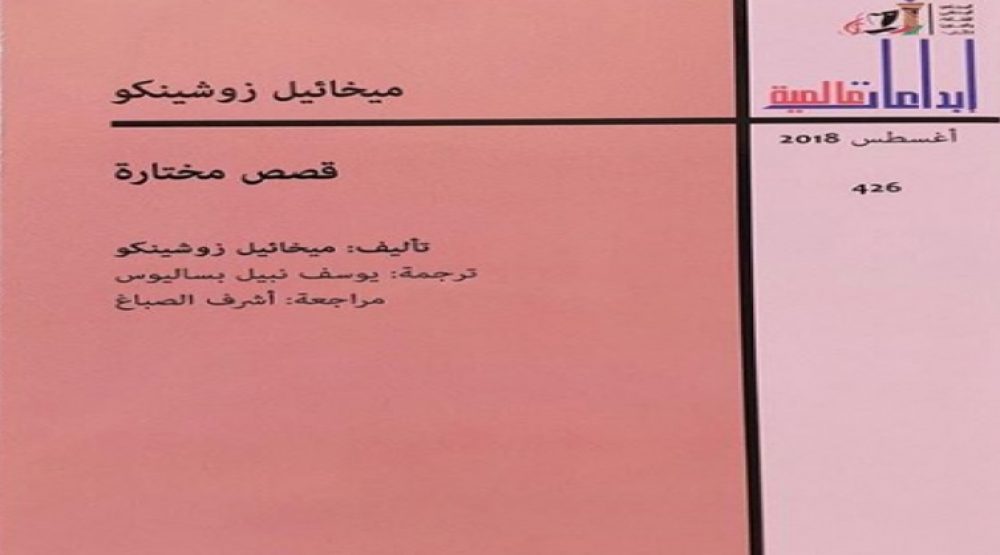

من مجموعة “قصص مختارة” الصادرة مؤخرًا في سلسلة إبداعات عالمية ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون ـ الكويت ـ عدد أغسطس 2018